每月精選

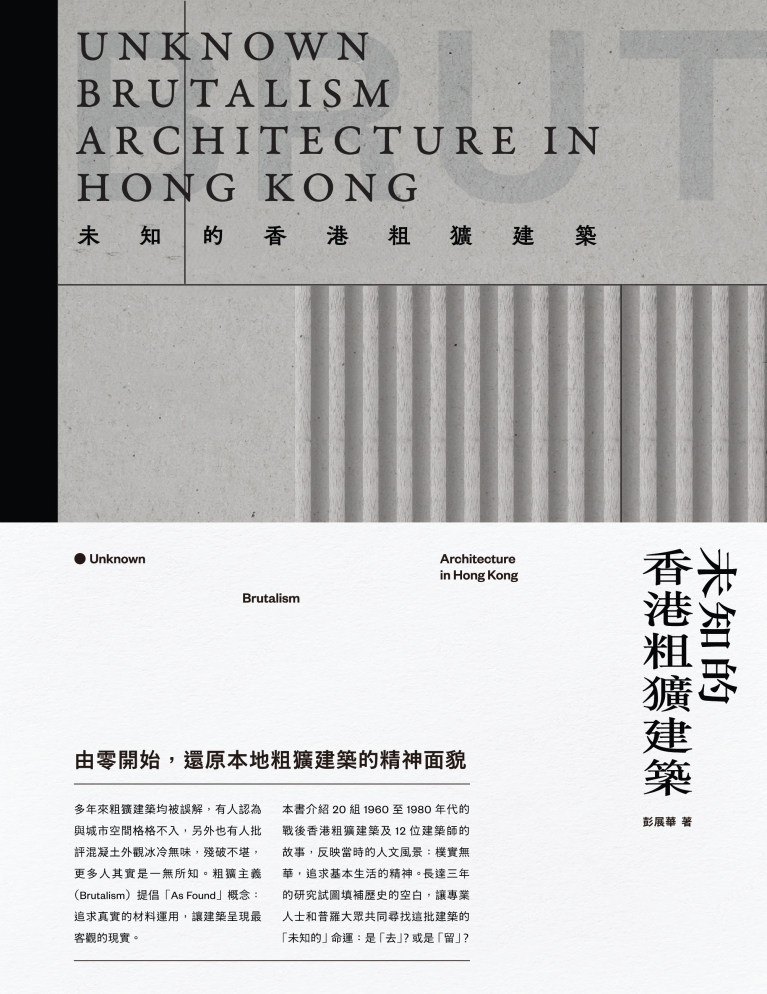

查看全部香港戰後建築檔案——1950至1980年代的現代建築故事

本書探討1950至1980年代香港建築發展的不同階段,以建築故事作為切入點,串連香港與亞洲以至世界其他地區的建築脈絡,回應「香港建築缺乏特色」的迷思,同時在無盡長河中找到「香港建築」的位置。

本書探討1950至1980年代香港建築發展的不同階段,以建築故事作為切入點,串連香港與亞洲以至世界其他地區的建築脈絡,回應「香港建築缺乏特色」的迷思,同時在無盡長河中找到「香港建築」的位置。

1

4

5

6

9

得獎好書

查看全部三聯說書

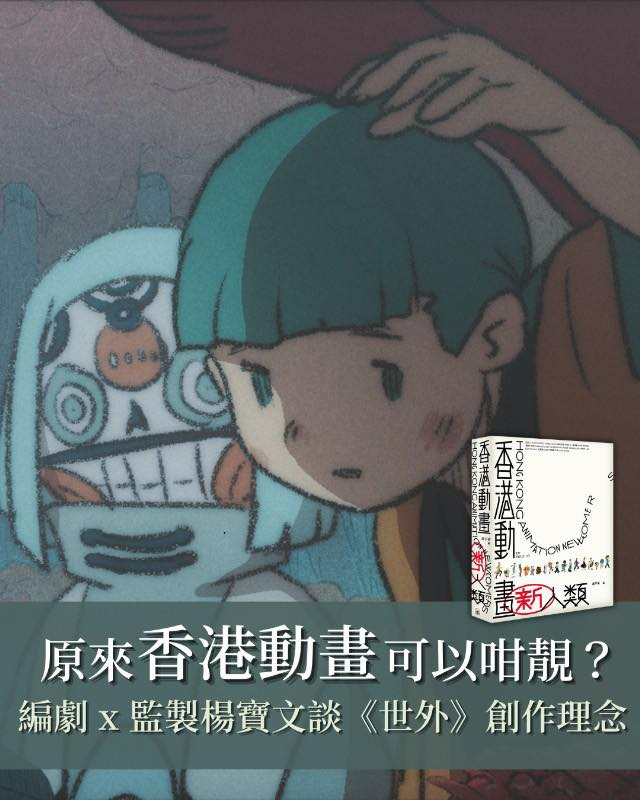

查看全部從電影《世外》認識香港動畫

原來香港動畫可以咁靚? 由點五製作(Point Five Creations)與SILVER MEDIA GROUP耗時7年製作的香港動畫電影《世外》 屢獲殊榮,先後入圍「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展及西班牙錫切斯國際奇幻電影節,更獲多個金馬獎項提名,成就香港動畫電影的里程碑。 為什麼《世外》會選擇以動畫形式呈現故事?由本地動畫資深創作人盧子英所編的《香港動畫新人類(普通版)》訪問了18個香港最具代表性的動畫製作單位,當中收錄了《世外》編劇兼監製楊寶文的創作理念和構思: 「大約2015或2016年,我已經在構思《世外》這個項目,想探討死後世界的輪廻,由輪廻講人生,知道死後的世界是怎樣的,就可以反思現時的人生應如何活下去。但我一直很猶豫《世外》應該是實拍還是其他形式,因為故事其中一名重要角色『小鬼』,構思是充滿思考的小孩,如果找小朋友飾演這角色,可能會很驚嚇,我不想觀眾誤會,所以決定拍動畫。我編寫真人電影時,會想像演員可否成功演繹這個故事。但動畫的空間很遼闊,我寫『小鬼』的時候,不需要理會由任何人去演,這個角色根本不是一個人,我只是想它的性格究竟如何? 拍動畫比起真人電影,在視覺變化、畫面設計上的自由度更加廣闊,更能充份發揮,在構思劇本時會少了顧慮、少了限制。動畫可以一個畫面內同時出現多種層次,而觀眾不會覺得奇怪,整件事可以繽紛,可以天馬行空,亦可以情緒導向。所以我在寫《世外》時,會把自己體內所有超現實的想法都爆發出來。」 《香港動畫新人類(普通版)》集結十八個動畫製作單位的經驗之談,囊括近十多年來香港最活躍及最具代表性的動畫人物。編者:盧子英定價:$328按此線上購買

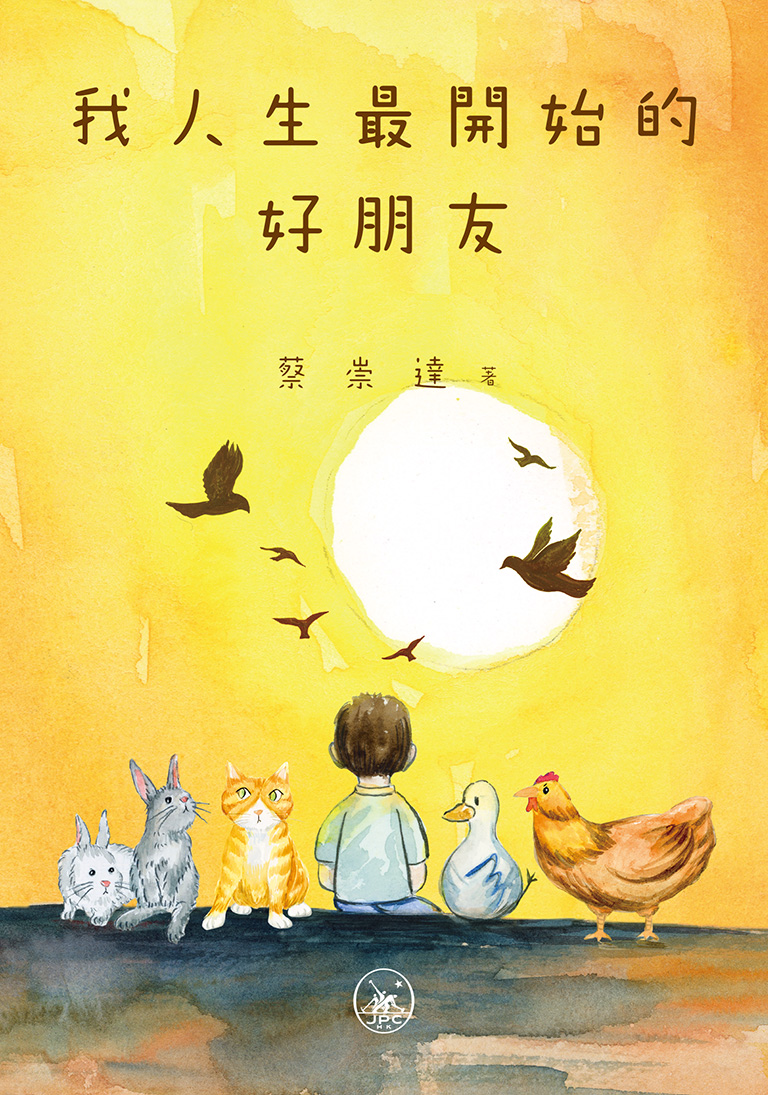

【編輯推介】蔡崇達《我人生最開始的好朋友》:在「斷裂」的時代,進行一場精神的縫合

蔡崇達的筆下,始終流淌著一種誠實到近乎殘酷的溫柔。從《皮囊》到這本《我人生最開始的好朋友》,他再次將手術刀對準自己,只是這一次剖開的是更深層、更源初的生命肌理——「父親」。這不僅是一部關於父親的記憶之書,更是一場關於離去與回歸、斷裂與縫合的精神跋涉。完全有理由相信,這本書將以其獨特的「離島視角」與「生命考古」,觸動每一位在時代洪流中尋找自身坐標的人。 《我人生最開始的好朋友》是蔡崇達對「生命源頭」的一次深度挖掘。是書聚焦作家與父親之間複雜而深刻的情感連結,那個曾被他定義為無能的、無力的父親,在某刻被還原為一個立體、豐滿的「人」。同時,父親也是他人生最初的引路人,是教他認識世界、面對恐懼的「好朋友」。這種關係的重新定義與審視,超越了傳統父子間的權威與服從,直抵華人家庭中罕見公開討論的情感核心。蔡崇達用他標誌性的細膩白描,將父子間的沉默、碰撞和難以言說的愛,編織成一個個令人心顫的瞬間。這不僅是個人記憶的追索,更是對一代人共同經歷的「父親形象」的文學重塑。 身處香港這個充滿流動與離散故事的城市,我們對本書所探討的「離去與歸來」主題,有著天然的共鳴。書中,蔡崇達從小鎮青年成長為遠赴異地的作家,其「出走」的經歷,與許多為了追尋而離開原鄉的香港人如出一轍。然而,物理的距離從未真正切斷他與父親、與家鄉的精神臍帶。他筆下的掙扎——如何在成就自我後,回頭理解並安放那個「最初的自己」——正是現代都市人普遍的精神困境。本書如同一面鏡子,映照出在快速的變遷中,個人與家庭、傳統和內心根源之間那種既想逃離又渴望回歸的普遍情感。它告訴我們,真正的成長,不是斬斷來路,而是帶著全部的過往,勇敢前行。 蔡崇達的文字,兼具記者的冷峻與小説家的溫情。他善於在平凡日常中提煉出深刻的哲思,讓讀者在具體的故事裏,照見普遍的人生真諦。閱讀本書的過程,不僅是一次文學的享受,更是一場情感的療癒。它引領我們重新審視自己與父母的關係,理解他們的局限與深愛,並在這個過程中,與過去的自己達成和解。閲讀此書,躁動的心總能得以沉靜,它讓我們相信,認清來路,方能知道去向何方。這或許是在這個時代裏,我們能送給自己的最珍貴的禮物。 《我人生最開始的好朋友》這是發生在閩南小鎮上的《小王子》的故事,人與動物互相「馴養」、互相陪伴,在無法挽留的失去、無法叫停的變遷中共同成長。作者:蔡崇達 繪者:蔡汲霖、青椒、周子越定價:$128按此線上購買

畢飛宇《歡迎來到人間》榮獲第四屆北京大學王默人-周安儀世界華文文學獎!

2025年11月12日下午,第四屆北京大學王默人-周安儀世界華文文學獎頒獎典禮在北京大學舉行。趙園《燈火》、陳沖《貓魚》、畢飛宇《歡迎來到人間》共摘獎項。 香港三聯於2023年推出畢飛宇《歡迎來到人間》繁體版。小說以「非典」結束後為背景,講述第一醫院泌尿外科連續出現多起腎移植患者死亡案例。外科醫生傅睿在第七位病人田菲去世後,陷入現實與精神的雙重危機。 羅鵬、王堯為畢飛宇頒獎(圖源:北京大學中文系公眾號) 畢飛宇以冷峻筆觸,聚焦這位頂級醫生看似完美卻充滿痛楚的內心世界,透過醫患關係、家庭與職場等多重視角,細膩編織醫生傅睿的形象,並藉此折射出時代與社會的複雜面貌。本次授獎詞中亦提到:「畢飛宇傾力塑造的主人公傅睿大夫,在眾人頌揚和現實羈絆中蘇醒,又在蘇醒中漸入迷狂,由此構成與中國新文學開端之作《狂人日記》的深度對話。」 畢飛宇發表感言(圖源:北京大學中文系公眾號) 頒獎典禮上,畢飛宇表示,這一獎項填補了國內學院獎的空白。學院獎和知識分子緊密相連,他希望自己通過寫作成為一個知識分子,也認為寫作者都應當承擔知識分子的責任。 再次衷心祝賀畢飛宇教授獲獎! 《歡迎來到人間》授獎詞(圖源:北京大學中文系公眾號) 《歡迎來到人間》小說講述了“非典”結束後的夏天,第一醫院的泌尿外科連續出現了六例死亡,全部來自腎移植病人,都死於深度感染的併發症。主刀的外科醫生傅睿,在遭遇第七例病人田菲的死亡後,陷入了現實和精神的雙重危機。作者:畢飛宇定價:$118按此線上購買