【信報】建築師胡漢傑分享研究行人天橋成果

2023年12月21日

天橋上的歷史風景。

你知道香港有多少條天橋嗎?根據路政署2022年的數字,香港有超過一千條行人天橋,是名副其實的「千橋之城」。香港的天橋建造史最早可以追溯至1963年,當年落成的奧運橋(即銅鑼灣禮頓道天橋)是全港首條行人天橋,沒有上蓋的設計,是香港早期的天橋特徵。後來人們以行人天橋接駁大廈,「有蓋天橋」才變得普及。

隨着八十年代東區走廊通車,塞車問題紓緩漸漸,一些行人天橋使用率低,取而代之成為無家者的聚居地點。這些行人天橋陸續因着種種原因遭到清拆,包括位於北角英皇道與深水埗昌新里的行人天橋。

你有試過迷失在商場和天橋的迷宮陣裡嗎?隨着八十年代後新市鎮的發展,行人天橋成為連接各大商場甚至整個社區的通行脈絡。最典型的例子莫過於荃灣,由荃灣步行至荃灣西,當中少不免橫跨數條行人天橋。行人天橋的作用是連結,突破原先的距離限制;但何解當天橋愈起愈多,人和人、人和社區的關係卻依然疏離?

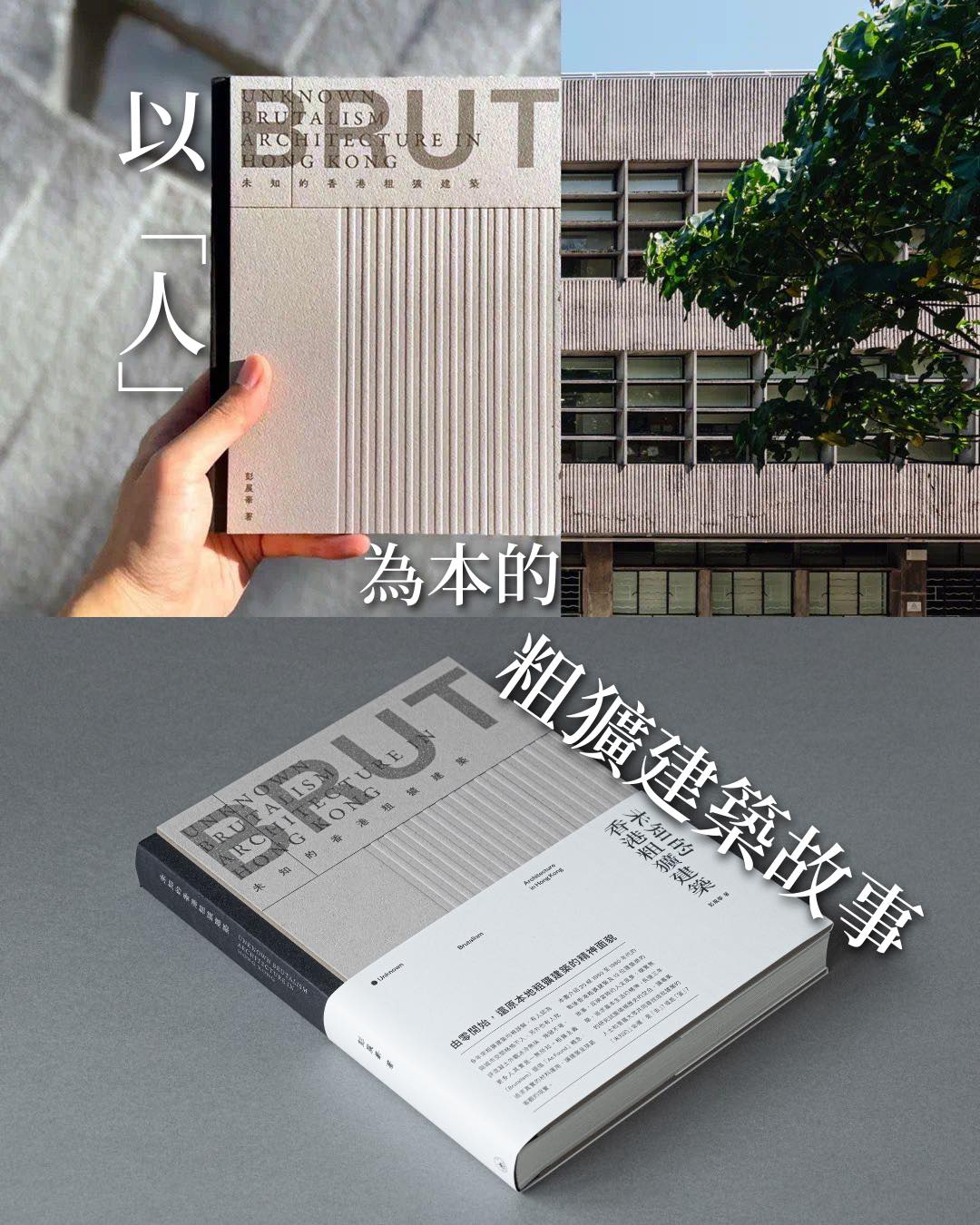

《天空之城:香港行人天橋的觀察與想像》兩位作者胡漢傑和陳智峰從建築師和城市設計師的角度探索香港的天橋網規劃和設計,反思其優劣、行人使用習慣、與社區的關係,並借鑒外地成功的天橋案例,寄願改善香港以至世界的街道行人環境。

《天空之城:香港行人天橋的觀察與想像》

作者:胡漢傑、陳智峰

出版日期:2022年7月

定價:$258