相關文章

Skip to content

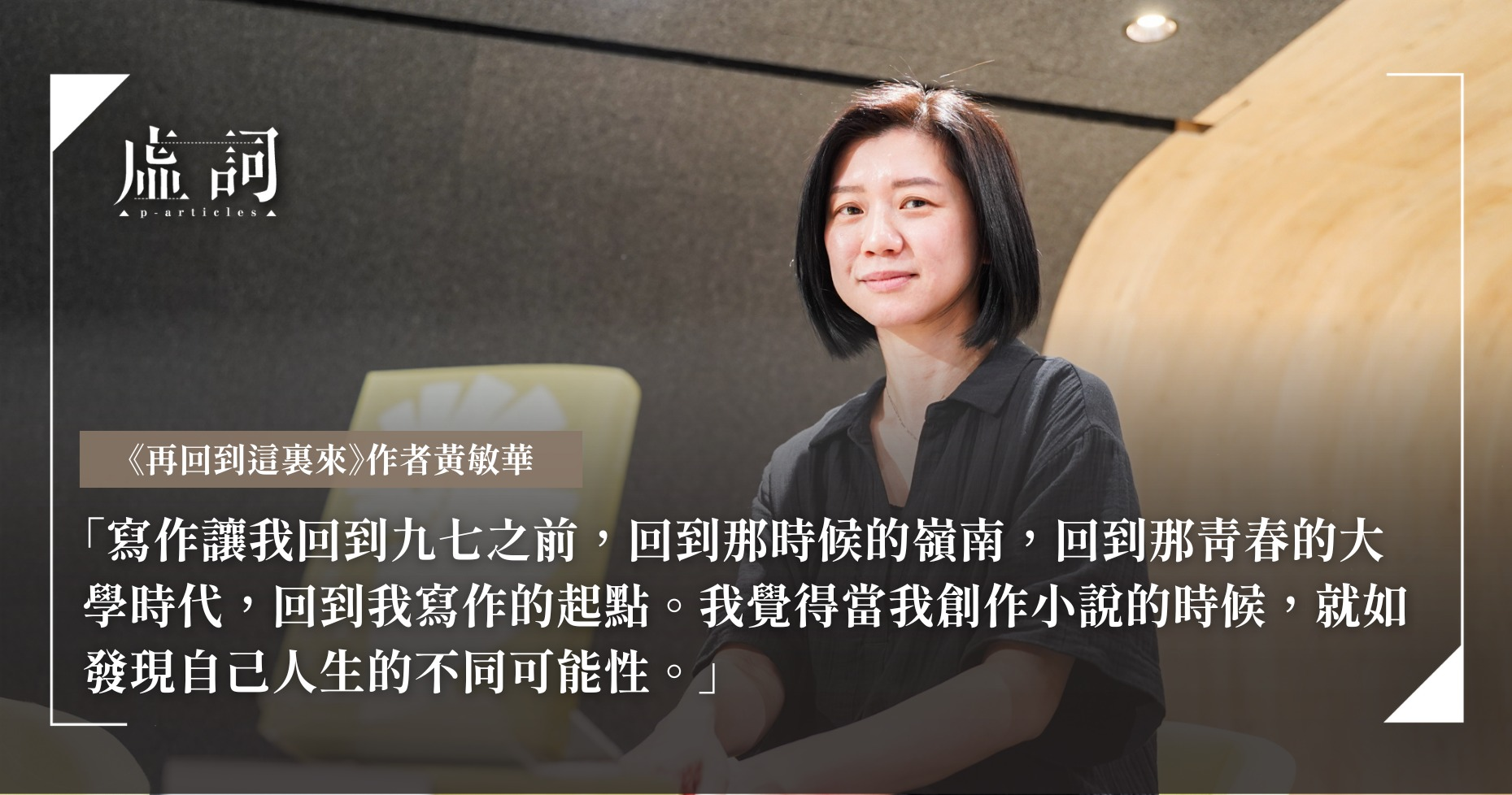

【虛詞】母親的年少日記,回到寫作再活多一次——訪《再回到這裏來》黃敏華

香港作家黃敏華所著的《再回到這裏來——進城.回歸.預言》回到自己的大學時代,回到自己寫作的起點,將想像搬到現實。假若她在大學時修讀也斯的課,會不會早一點對文學產生興趣?假若她再談一遍青春愛戀、再一次面對移民潮,又會如何抉擇?

- #文學

- ...

Skip to content

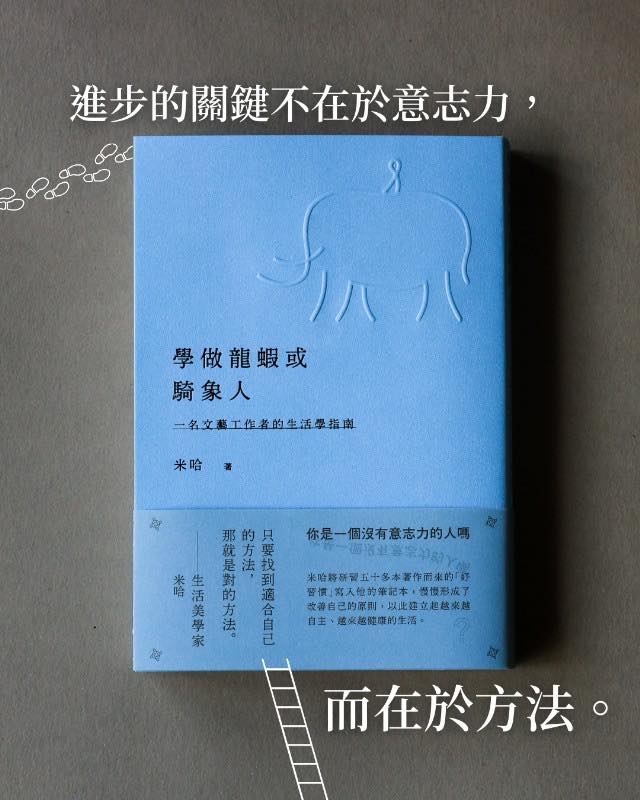

【編輯手記】進步的關鍵不在於意志力,而在於方法

本地作家米哈閱讀大量有關不同界別的人士如何建立自己事業與人生的書籍後,把研習而來的「好習慣」整理成《學做龍蝦或騎象人:一名文藝工作者的生活學指南》一書,希望給正在經歷人生不同階段的讀者們打打氣。 本書特意從普遍的問題切入,如疲倦、三分鐘熱度、時間管理等,讓讀者感覺這是一本「為我而寫」的書籍。同時,作者透過坦誠自述「我是一個沒有意志力的人」,拆解了「進步需要堅韌意志力」的迷思,建立親切感,降低讀者學習新方法的心理門檻。 本書以作者的個人與閱讀經驗為出發點,篇章的巧妙連接十分重要,不然容易給予讀者零碎的感覺。全書將作者研習而來的筆記分為七章,並依照人生中重要的維度(如時間、健康、金錢等)組織內容,每一章以短小分段建構,讓讀者能快速抓住重點甚至按需選讀,增強實用性。在每章中,每一篇文並沒有採用傳統的數字作開篇,而是用符號作為區隔。在每篇文的結尾與下一篇的開首段落中,都會以一個放大了的關鍵詞作為點題,視為承先啟後的趣味性連接。 這本書的核心在於顛覆我們對進步的既定印象:進步不需要超人的意志力,而是要找到適合自己的方法並持續實踐。書中刻意保留不同觀點間的矛盾與衝突,讓讀者自行反思並提取適合自己的方法,並強調以下幾個重要思想: ⸺《學做龍蝦或騎象人⸺一名文藝工作者的生活學指南》🦞🐘作者:米哈定價:$128按此線上購買🔗 【相關著作】《青春是一朵西蘭花⸺一名文藝工作者的生活學指南2》🥦作者:米哈定價:$128按此線上購買🔗

- #文學

- ...

Skip to content

被封印的第三隻眼睛

眼睛四處張望,旁觀世間的所有事物,啃食光明,卻詭異地猶如螢火蟲,在黑暗中發光。 米哈第三本短篇小說集《在很久很久以前》,四十九個怪奇故事,都和過去的某一段歷史、某一個神話,或某一則新聞有着雷同的氣息,乃是人類文明無限重複下去的「瘋癲的幻念」。

- #文學

- ...

Skip to content

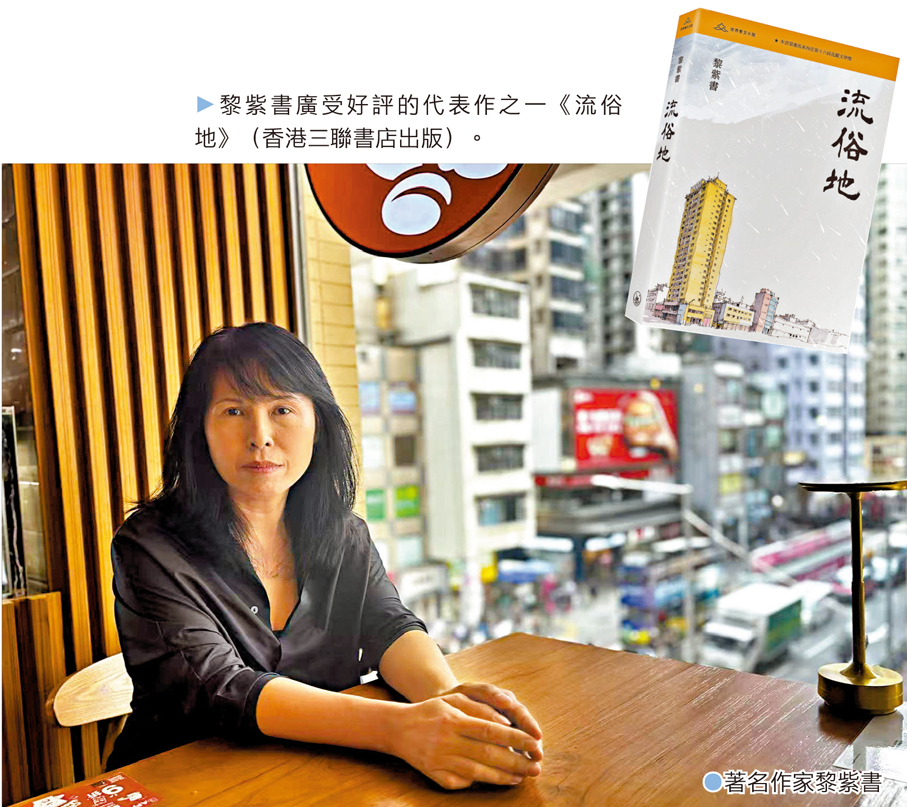

【文匯報】專訪馬華作家黎紫書:在庸常生活中,找出溫暖和光亮

黎紫書的最新長篇小說《流俗地》回歸現實,以盲女銀霞、細輝等一代馬來西亞華人的人生故事,映照出個體在時代變遷中的微光。黎紫書表示,希望讀者能透過《流俗地》的故事得到鼓勵,勇敢面對生活,找到屬於自己的溫度跟亮光。

- #文學

- ...

Skip to content

小說家無窮無盡的創意從哪裡來?

要讀懂一位小說家,不只要閱讀他的小說,還要閱讀他的散文。西西雖然是位小說作家,但同時創作散文的數量並不少。由散文及小說集《交河》至《猿猴志》三十年間出版的十三本散文、筆記及對話集,再到早期散落在《中國學生周報》的隨筆與影評,散文寫作從未中斷。西西不單寫散文,還對散文此一文學格式情有獨鍾:「想想散文這一文學體裁,可以探索的天地實在廣闊」。

- #文學

- ...