相關文章

Skip to content

【HK01】《香江墨跡》作者黃宣游 專研上世紀四大書法家瀚海墨痕

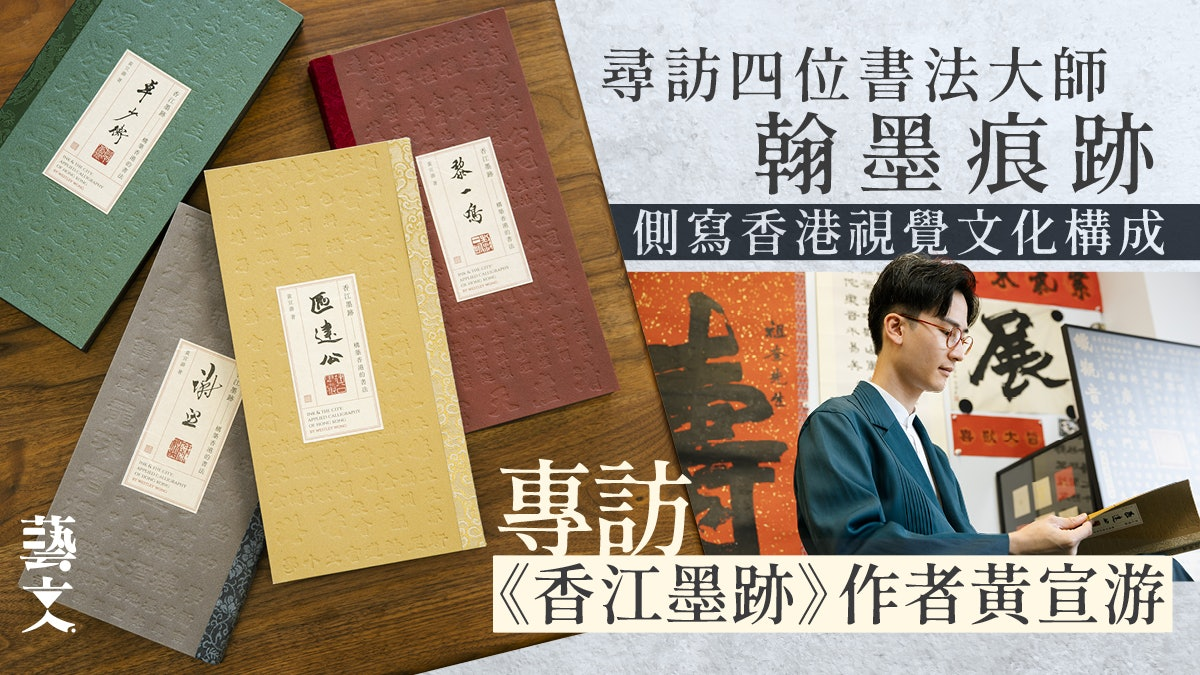

「區建公、謝熙、卓少衡以及黎一鳴老師基本總括了香港二十至八十年代書法發展。」在現今世代看來,書法與日常生活貌似分割,但若我們仔細觀察街上的招牌,仍會發現不少是書法字的舊招牌。這些作品大多是區建公、謝熙、卓少衡與黎一鳴四位老師的墨寶。

- #香港城市景觀

- ...

Skip to content

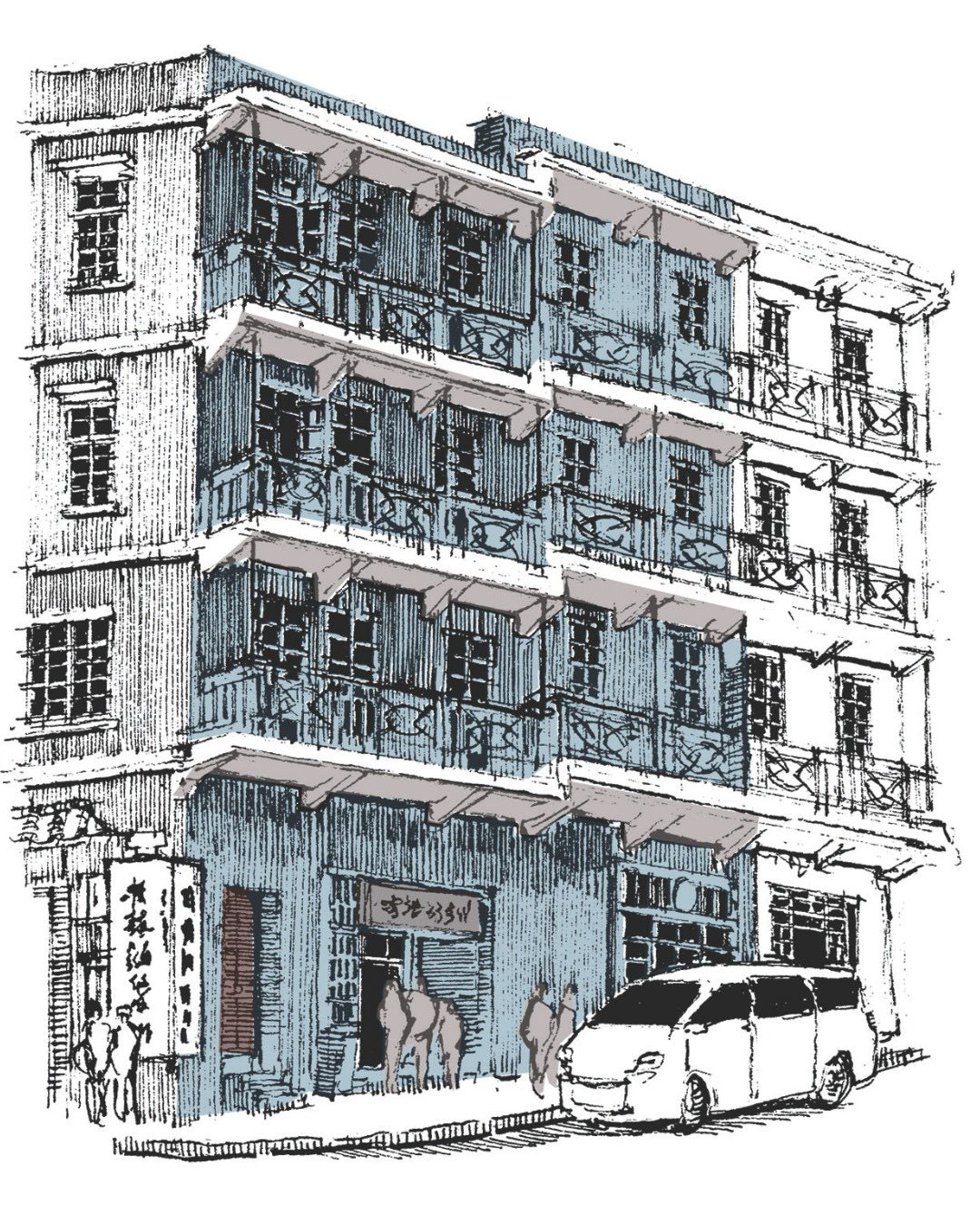

中秋節,去邊度玩好?從城市速寫認識維園與藍屋

適逢中秋,香港各區都不乏慶祝活動: 灣仔藍屋今年再現燈海、維多利亞公園(維園)舉辦中秋綵燈會,更上演大坑舞火龍。我們對這些活動並不陌生,但對於藍屋、維園背後的故事,你又知多少?由簡國軒所著的《紙筆·香港:香港城市變遷的筆墨記錄》透過城市速寫和文字,把它們的面貌和典故記錄下來: 藍屋 藍屋是香港一級歷史建築,亦是香港少數保存原好的戰前建築之一。活化後的藍屋不僅保留了原本的住宅用途,同時增設「香港故事館」舉辦社區活動,這種「留屋留人」的方式成功保留了本地的歷史遺產。 「藍屋」最初建成時並非藍色的。上世紀90年代,香港政府著手修葺「藍屋」時因剩下一批水務署的藍色油漆,便用於粉飾原為灰色的外牆。起初,居民認為藍色「不吉利」,後來卻逐漸習慣這個新外觀,因而稱之為「藍屋」。藍屋採用傳統木製結構,橫樑與扶手展現當年工藝之美。開放式露台提升通風與採光,是實用與美學兼備的體現。 維多利亞公園 維園佔地約十九公頃,涵蓋休閒、運動、文化等多種設施。每逢農歷新年前夕,維園會舉辦大型年宵市場,是香港重要的節日象徵,更是香港不同活動、藝術展覽、集會和文化交流的空間。 維園前身是銅鑼灣避風塘的填海土地。隨著戰後人口的膨脹,香港政府開展填海工程,一半的填海地被用作開闢維園。維園於1957年正式開放,是香港島最大的公園,並以園內的維多利亞女皇銅像命名。維園直面維多利亞港,且不受建築群屏蔽,使園內空間比周邊街道涼快。 《紙筆·香港:香港城市變遷的筆墨紀錄》繪著:簡國軒頁數:288頁尺寸:148 × 210 mm定價:$238 按此線上購買

- #香港城市景觀

- ...

Skip to content

【Being Hong Kong】沒有傳統書法字的商店招牌,街道風景依然會一樣嗎?

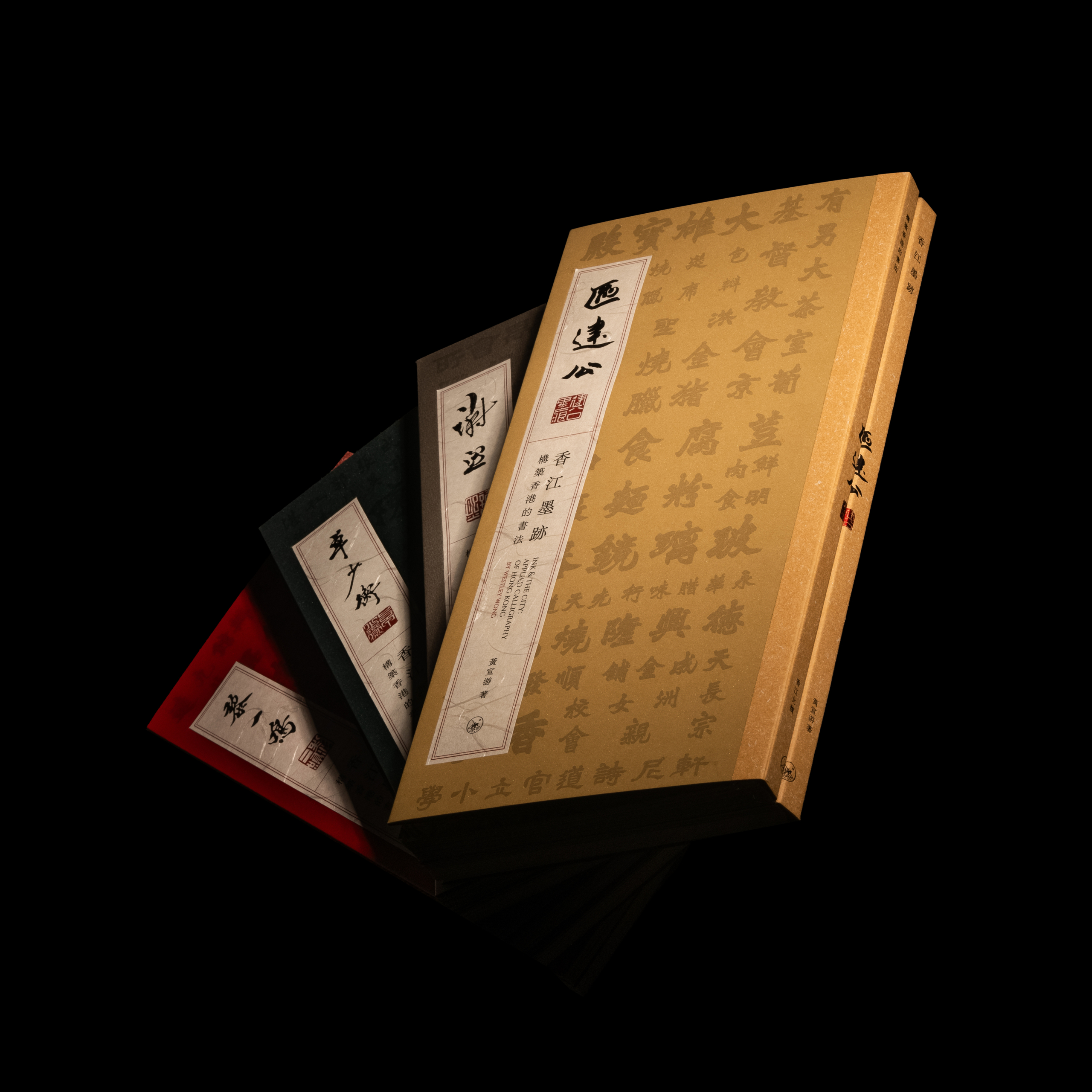

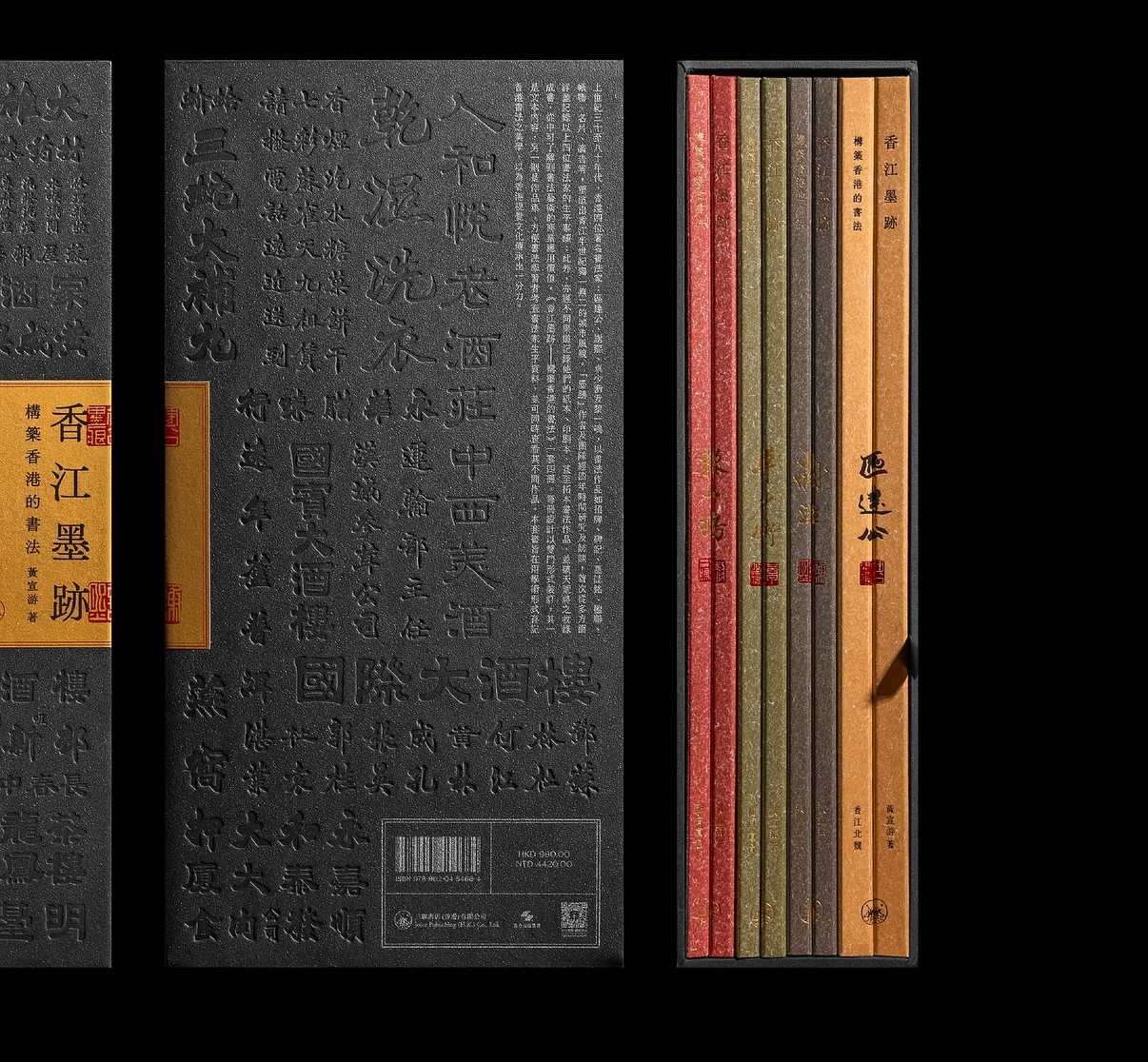

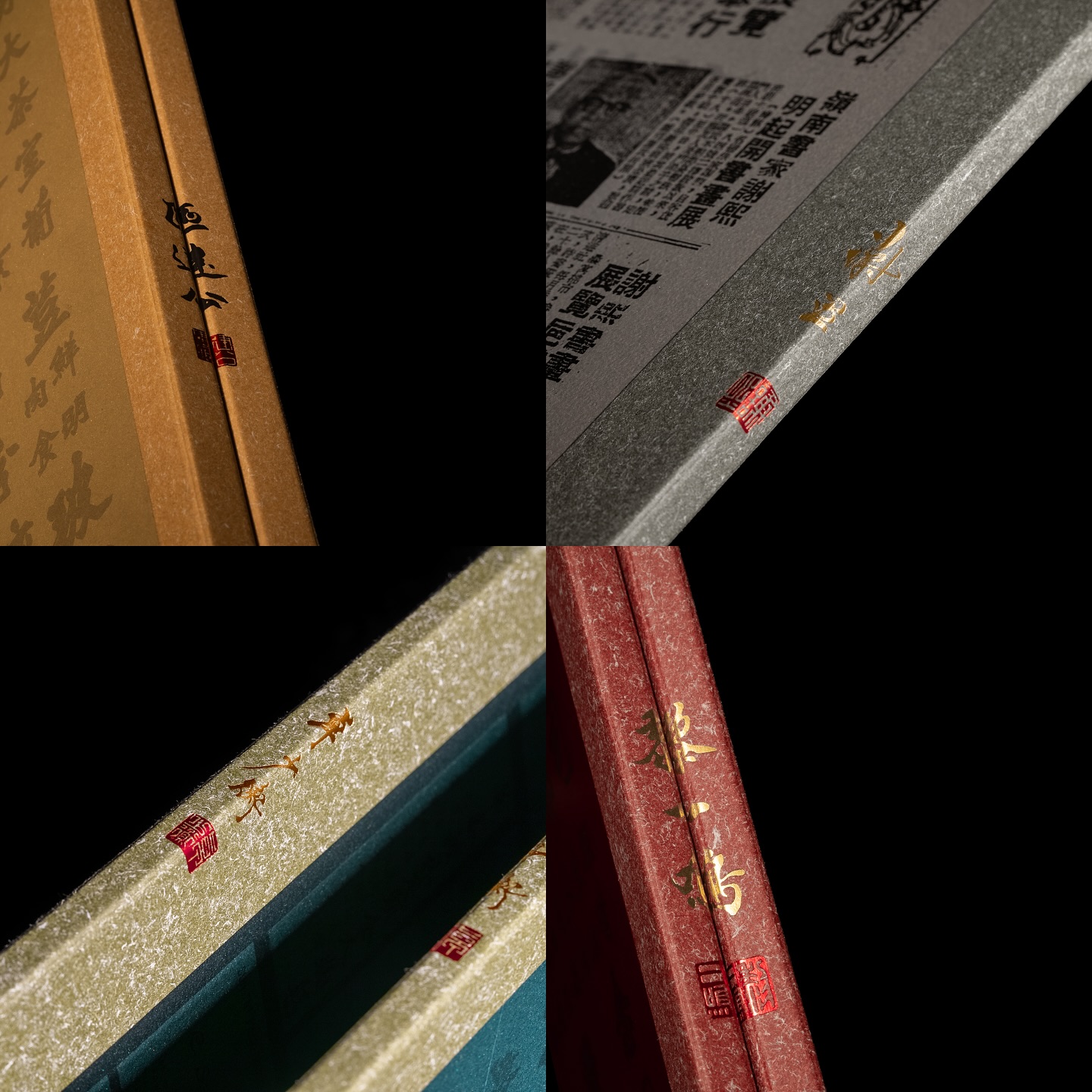

一個個高掛在老店門前的手寫書法字招牌,可說是香港街道上的一抹獨特風景。可惜隨著老店的消失和建築物條例的限制下,這些書法字招牌買少見少。 Being Hong Kong Facebook全文推薦 「傳統書法不只限於「紙筆墨」的呈現,在我們走在平日出出入入的街道,隨處可找到書法字的蹤跡。書法裡的五大書體「篆隸楷行草」各有特色,而香港店舖招牌大多使用的「北魏楷書」,從上環水坑口街的「有記合」開始,沿著皇后大道西一直前行,途徑的「光昌燕窩行」、「公和玻璃鏡器」、「隆昌行」及「祥興茶行」等招牌大字,均出自書法家區建公之手,儼如「書法一條街」。」 「雖然部分店家早已忘記當年幫忙題字的書法家是誰,店鋪也隨著時代有著或多或少的改變,但這些書法招牌卻定格了流逝的歷史,即使經歷幾十年的風吹雨打,早已掉漆或現出生銹的痕跡,「金漆招牌」的份量感仍是無可取代。」 除了影像,我們還可以透過甚麼方式去保留這道獨一無二的城市風貌? 鍾情書法的設計師黃宣游與其團隊經四年時間研究及訪談,從多方面詳盡記錄區建公、謝熙、卓少衡及黎一鳴四位香港著名書法家的生平事蹟,並將他們的書法作品收錄成《香江墨跡——構築香港的書法》一書,用學術形式存記香港書法美學。 《香江墨跡——構築香港的書法》黃宣游 著開度:150mm x 300mm,配備精裝書盒定價:$980(影片中銀色書盒的為預購限定,公開發售的為黑色書盒) 按此線上購買

- #香港城市景觀

- ...

Skip to content

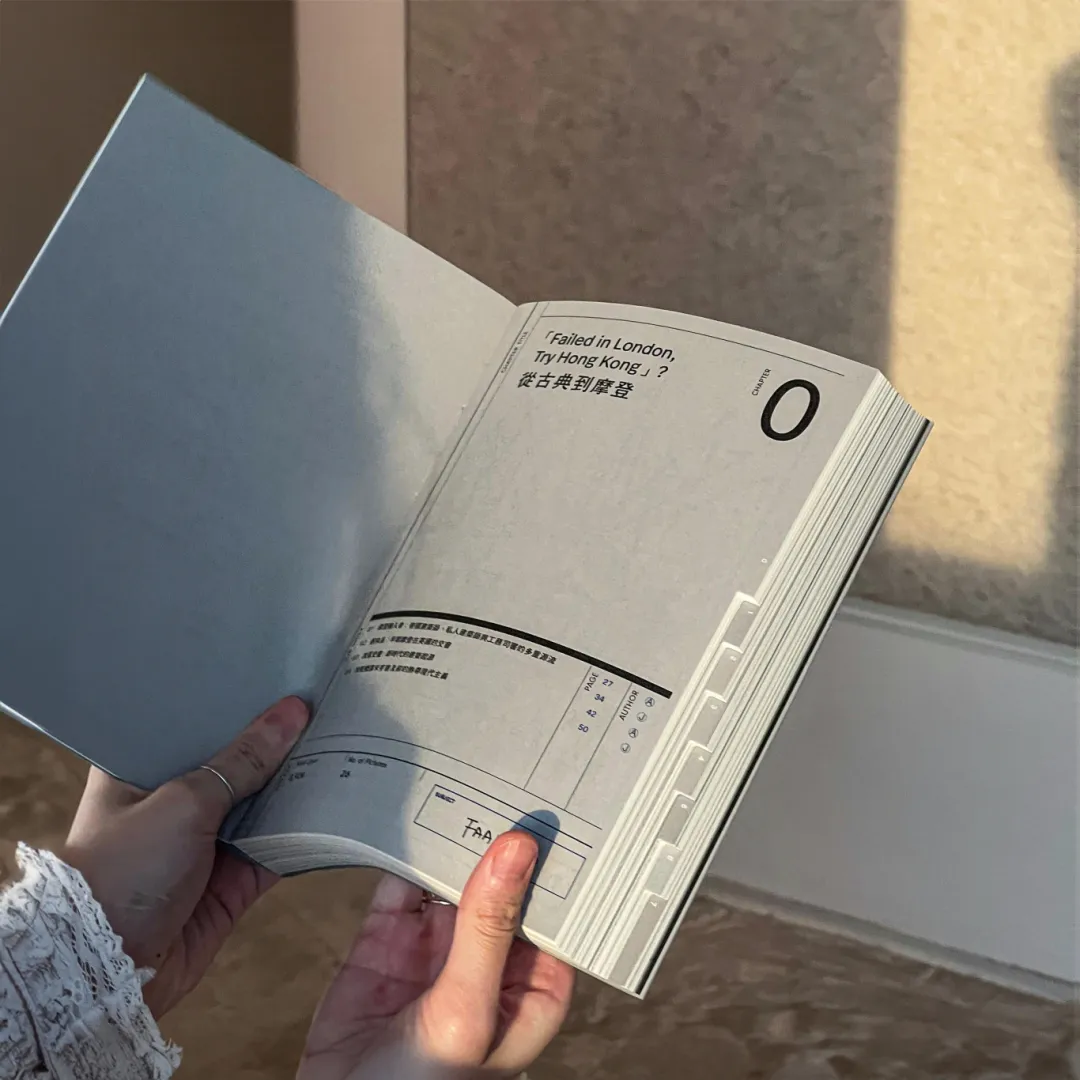

【編輯推介】打開香港戰後建築的「資料夾」

戰後香港社會面對人口暴增、重建需求,採取世界風行的現代主義設計,追求簡潔,強調功能性和實用性。由本地工匠實踐舶來的建築理念,選用本地的材料,並因應氣候及社會環境,逐漸發展成屬於香港的融合多重文化與思想影響的建築體系。 《香港戰後建築檔案:1950至1980年代的現代建築故事》探討1950至1980年代香港建築發展的不同階段,以建築故事作為切入點,串連香港與亞洲以至世界其他地區的建築脈絡,回應「香港建築缺乏特色」的迷思,同時在無盡長河中找到「香港建築」的位置。 書籍以「資料夾」形式設計,翻開書本就如走進一個圖文並茂的檔案館。設計師巧妙加入許多精緻的檔案元素,其中以邊緣切割方式呈現的索引設計,既能作為章節分類指引,又能營造出有如水泥階梯般的視覺效果,令讀者感受恍如踏進建築物般的秩序感。 本書使用通心脊配合鬆書紙的方式裝訂,內頁既能做到畫冊般的全開攤平,讓圖像充分展示,又能維持一書在手的輕巧感。 書中設圖像分類編號,如P為相片、S為草圖等,進一步協助整理研究資料,建立鮮明的視覺識別,同時能讓讀者於書末進行資料溯源。 本書圖像數量極多,而且尺寸參差不齊,包括來自世界各地機構與建築師家屬所得的歷史照片、圖則、渲染圖、手繪圖等,以及研究團隊仔細爬梳後所整理的時序表和立體模型圖——但這樣反而成為一種靈感:封面設計以書中各類相片的幾何比例為元素,巧妙融合壓凹工藝,以呼應本書以圖像追溯歷史的想法,打造出層次分明的視覺語言。 封面所採用的藍色字體,靈感源自舊式墨水印章的意象——這類印章常見於檔案文件,使用鐵膽墨或藍黑墨水,因其耐久不易褪色的特性而被廣泛應用。希望藉由這種色彩記憶,營造出富有歷史感的設計語言。 設計師特別選用奪目鮮明的藍色調進行燙色處理,以象徵那些塵封資料在今日重新被看見與詮釋。書封文字因燙色加工而產生自然斑駁痕跡,亦呼應墨水印章每次蓋印時略有差異的質感,讓封面設計更具層次與生命力。 翻開這本「建築資料夾」,豐富的圖片和扎實的內容將帶我們回到1950到1980年代的香港,它不僅記錄了歷史,也讓我們更具體地理解了香港建築的特色和獨特價值。 《香港戰後建築檔案:1950至1980年代的現代建築故事》作者:袁偉然、何慧心、陳卓喬頁數:352頁尺寸:153 × 220 mm定價:$248按此線上購買

- #香港城市景觀

- ...

Skip to content

香港也有「築」動人心的粗獷建築?

榮獲第97屆奧斯卡金像獎最佳男主角、最佳攝影和最佳原創音樂三個獎項的《粗獷派建築師》(The Brutalist)在港公映。電影聚焦二戰期間,一名匈牙利猶太建築師László Tóth在納粹大屠殺中倖存後移居美國的故事。本以為逃過一劫後盡是美好,但之後不論人生、財富甚至引以為傲的建築事業,都必須要從零開始。 László Tóth戰後一無所有的處境,正如1950年代的英國。當時英國遭受德國空軍的猛烈炮轟,急切需要重建戰後經濟,因此當地建築師提倡「As Found」概念重建城市:追求真實的材料運用,如實地設計當下現況,讓建築呈現最客觀的現實。就這樣,「粗獷建築」成為了解題的答案,於60至80年代在全球盛行。 時至今日,粗獷主義仍然是最具爭議的建築風格之一,有人認為它與城市空間格格不入,亦有人認為它鋼筋裸露、樸實無華的外觀存在獨特美感。在香港,大眾對本地粗獷建築的認識少之又少,相關建築隨着清拆而湮沒在時間洪流之中。直至三年前,本地建築師彭展華(Bob Pang) Bob Pang 和他的研究小組展開為期數年的研究,並把當中的20棟建築及12個人物輯錄成《未知的香港粗獷建築》一書,以圖片和文字記錄展示香港粗獷建築的原貌,讓讀者可深入認識粗獷美學同時,也理解建築當中在香港獨特的社會及歷史價值。 面對失去,敢於從零開始,拋開傳統美學的束縛重建城市肌理,粗獷建築背後所反映的人文精神,也許才是最引人入勝的地方。 \\\齊來欣賞香港粗獷建築////!! 閱讀推薦 1. 《未知的香港粗獷建築》以長達3年的研究,記錄20組香港粗獷建築,12位建築師故事。由零開始,還原本地粗獷建築的精神面貌。 作者:彭展華頁數:328頁定價:港幣$288 按此線上購買 2.《建築文雜》意識、眼界、藝術、社會及現場——以5種非關美學的角度敘述建築,令大眾讀者也可以打開通往建築世界的大門。 作者:彭展華頁數:320頁定價:港幣$148 按此線上購買

- #香港城市景觀

- ...