相關文章

Skip to content

香港也有「築」動人心的粗獷建築?

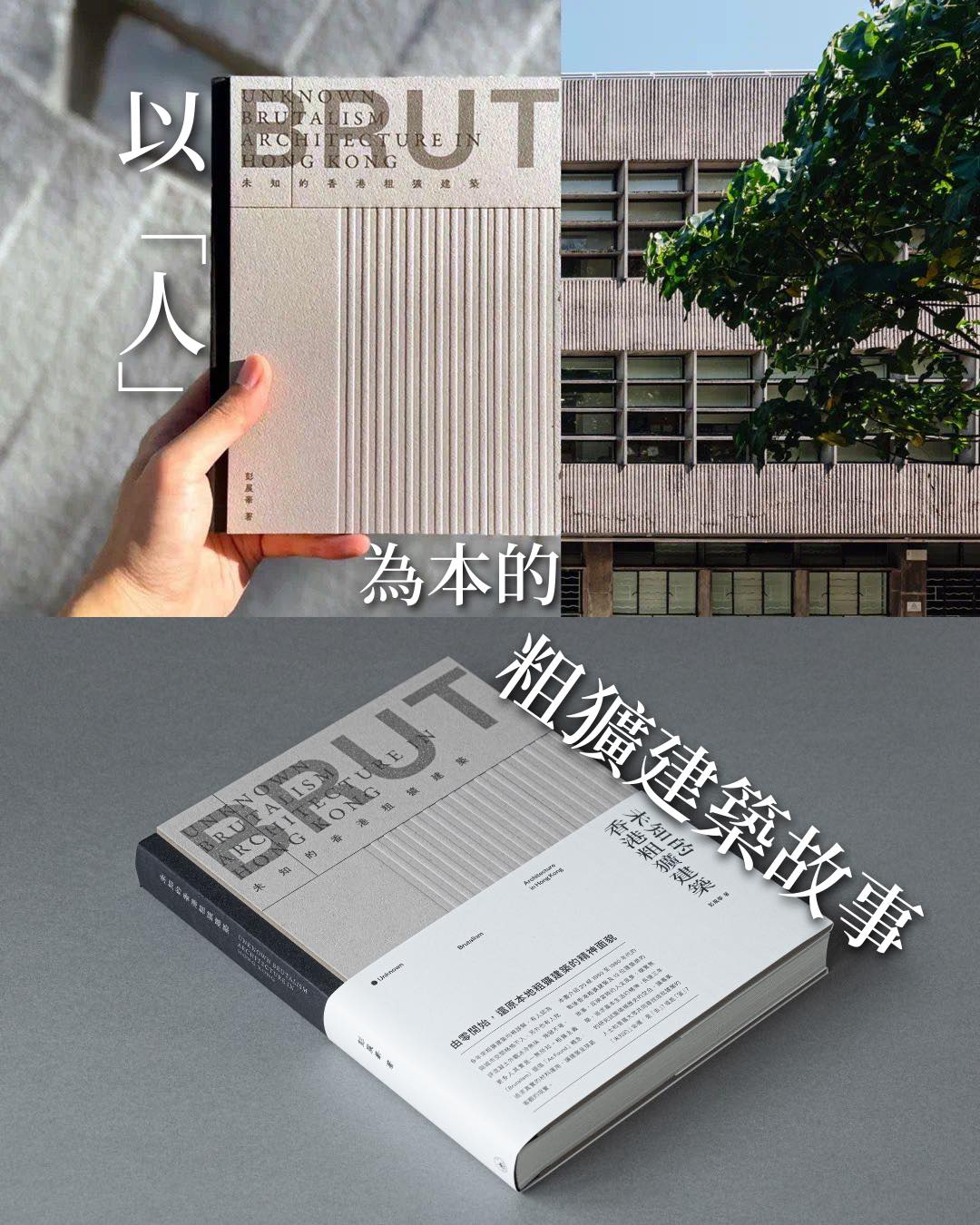

榮獲第97屆奧斯卡金像獎最佳男主角、最佳攝影和最佳原創音樂三個獎項的《粗獷派建築師》(The Brutalist)在港公映。電影聚焦二戰期間,一名匈牙利猶太建築師László Tóth在納粹大屠殺中倖存後移居美國的故事。本以為逃過一劫後盡是美好,但之後不論人生、財富甚至引以為傲的建築事業,都必須要從零開始。 László Tóth戰後一無所有的處境,正如1950年代的英國。當時英國遭受德國空軍的猛烈炮轟,急切需要重建戰後經濟,因此當地建築師提倡「As Found」概念重建城市:追求真實的材料運用,如實地設計當下現況,讓建築呈現最客觀的現實。就這樣,「粗獷建築」成為了解題的答案,於60至80年代在全球盛行。 時至今日,粗獷主義仍然是最具爭議的建築風格之一,有人認為它與城市空間格格不入,亦有人認為它鋼筋裸露、樸實無華的外觀存在獨特美感。在香港,大眾對本地粗獷建築的認識少之又少,相關建築隨着清拆而湮沒在時間洪流之中。直至三年前,本地建築師彭展華(Bob Pang) Bob Pang 和他的研究小組展開為期數年的研究,並把當中的20棟建築及12個人物輯錄成《未知的香港粗獷建築》一書,以圖片和文字記錄展示香港粗獷建築的原貌,讓讀者可深入認識粗獷美學同時,也理解建築當中在香港獨特的社會及歷史價值。 面對失去,敢於從零開始,拋開傳統美學的束縛重建城市肌理,粗獷建築背後所反映的人文精神,也許才是最引人入勝的地方。 \\\齊來欣賞香港粗獷建築////!! 閱讀推薦 1. 《未知的香港粗獷建築》以長達3年的研究,記錄20組香港粗獷建築,12位建築師故事。由零開始,還原本地粗獷建築的精神面貌。 作者:彭展華頁數:328頁定價:港幣$288 按此線上購買 2.《建築文雜》意識、眼界、藝術、社會及現場——以5種非關美學的角度敘述建築,令大眾讀者也可以打開通往建築世界的大門。 作者:彭展華頁數:320頁定價:港幣$148 按此線上購買

- #香港城市景觀

- ...

Skip to content

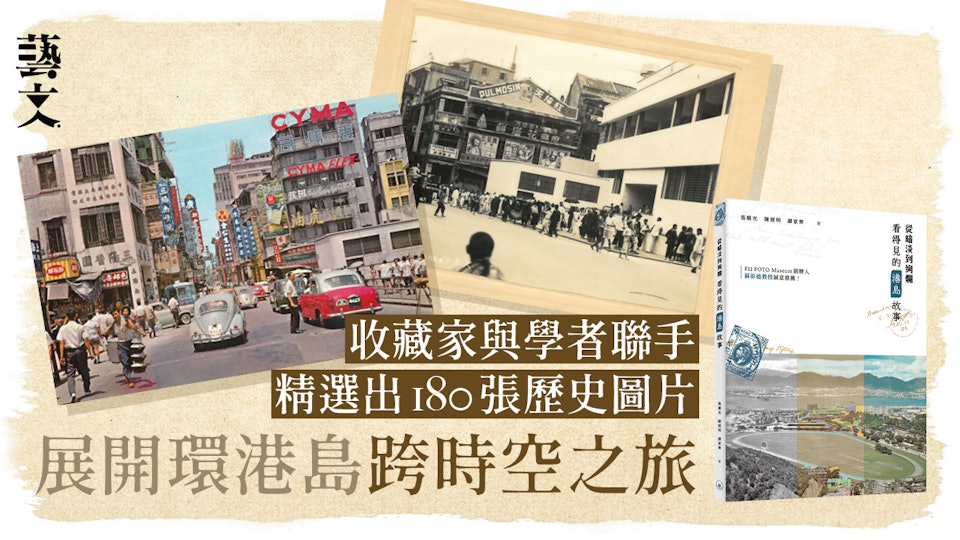

【HK01】《從暗淡到絢爛》詮釋港島自恬淡到繁華的城市脈搏

由黑白圖像過渡至彩色世界,是歷史推動的步履,也是難以逆轉的自然規律。隨著拍攝技術的進步,歷史圖像從早期的黑白色,中間有塗色的階段,再發展到彩色景觀。

- #香港城市景觀

- ...

Skip to content

【Being Hong Kong】沒有傳統書法字的商店招牌,街道風景依然會一樣嗎?

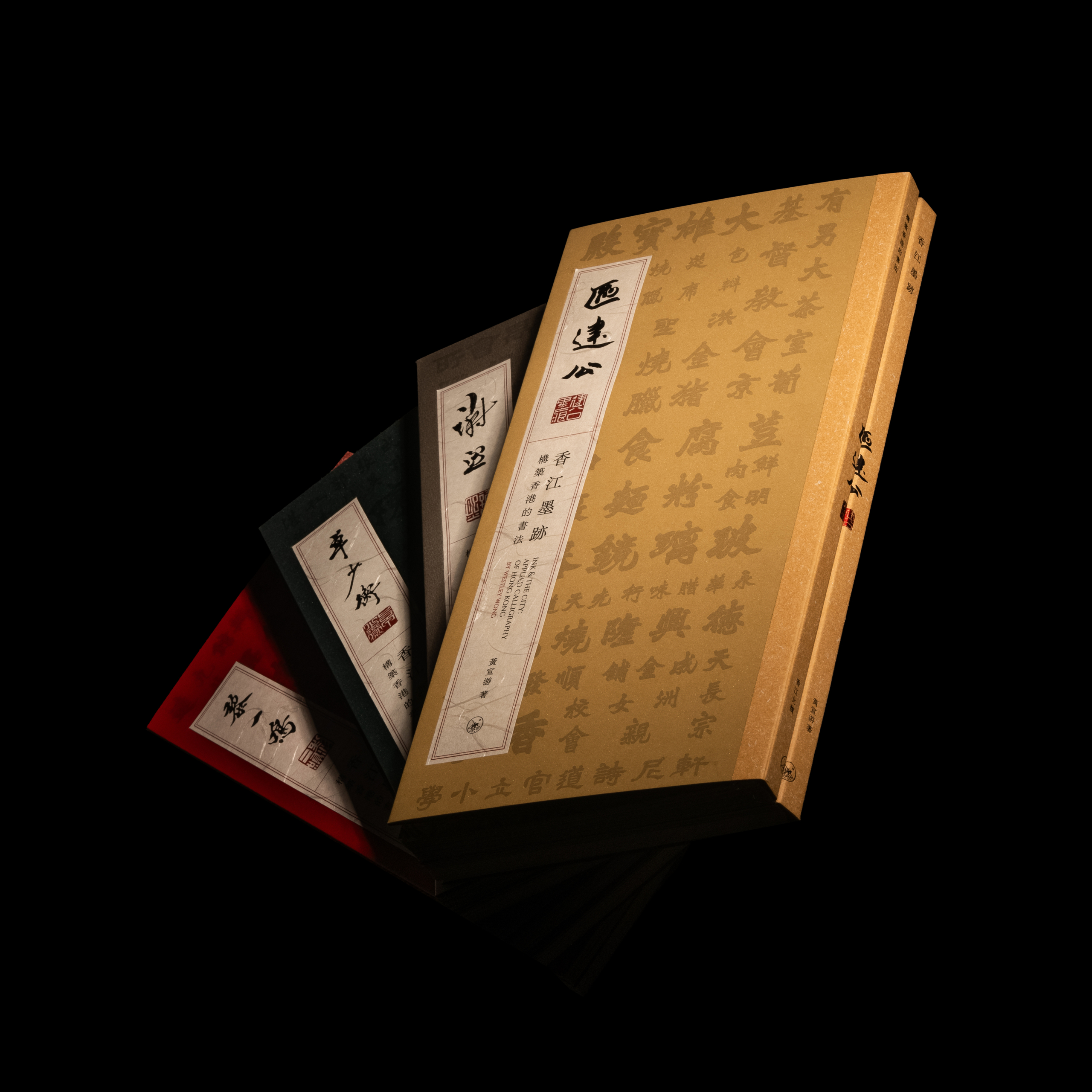

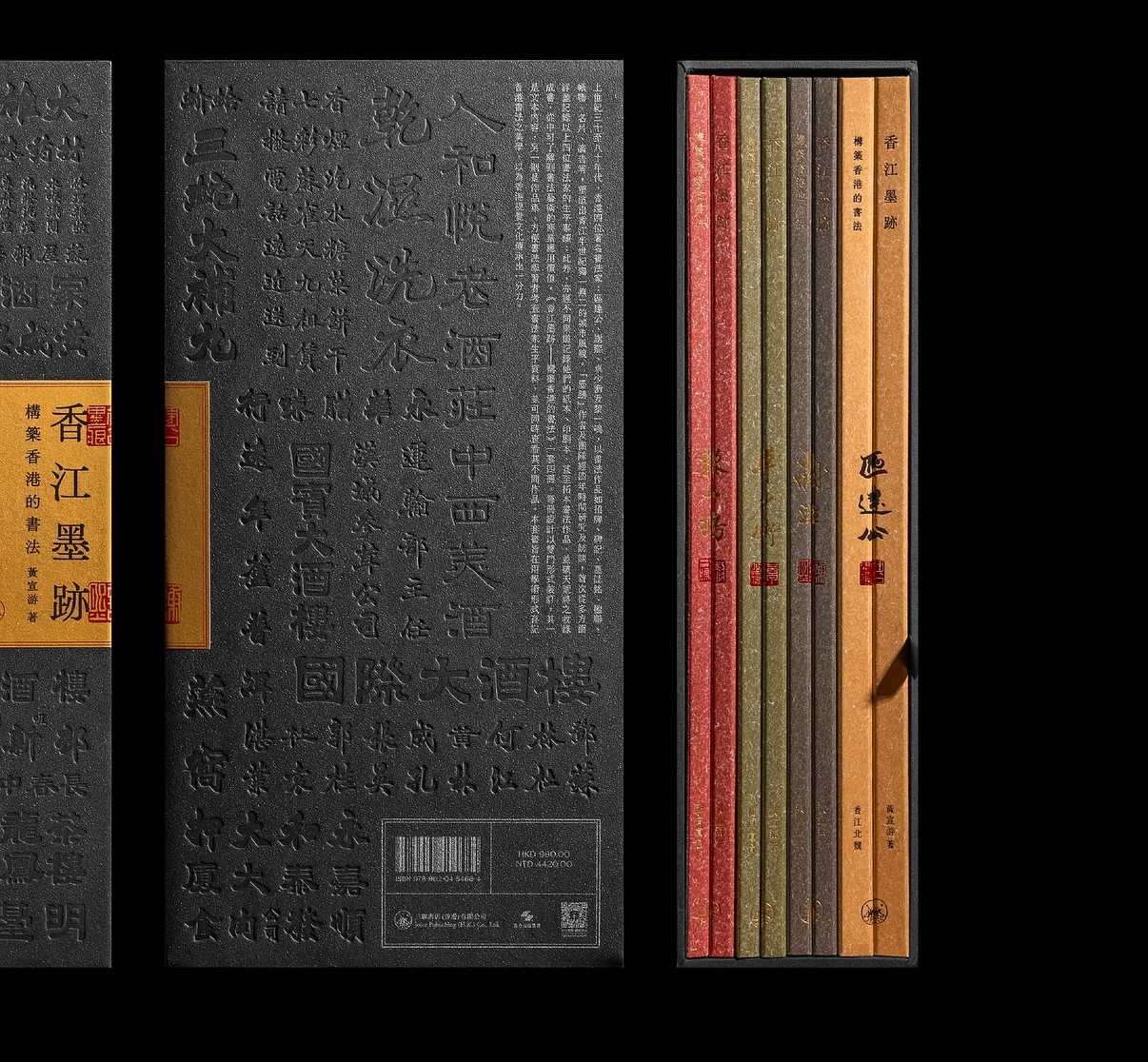

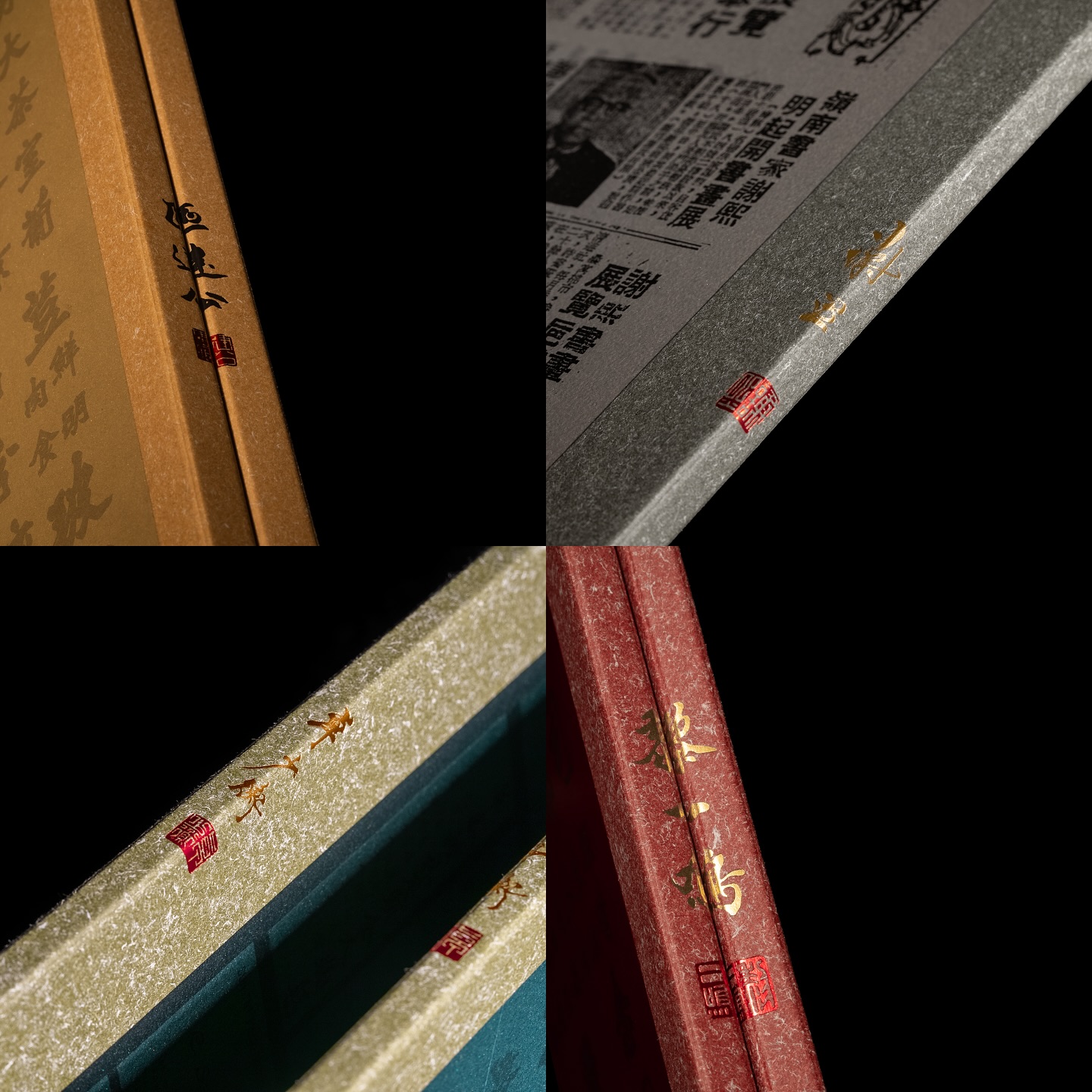

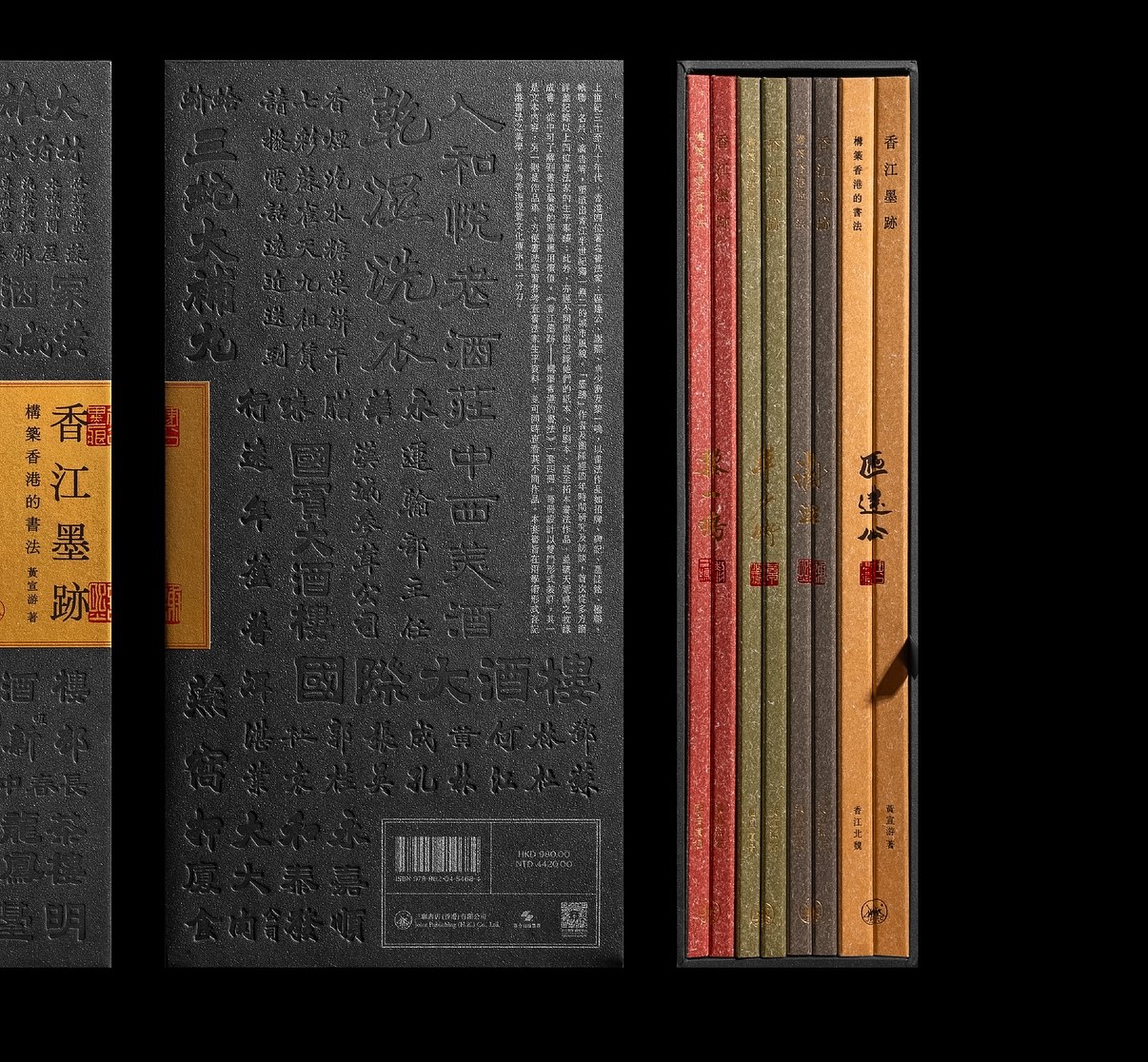

一個個高掛在老店門前的手寫書法字招牌,可說是香港街道上的一抹獨特風景。可惜隨著老店的消失和建築物條例的限制下,這些書法字招牌買少見少。 Being Hong Kong Facebook全文推薦 「傳統書法不只限於「紙筆墨」的呈現,在我們走在平日出出入入的街道,隨處可找到書法字的蹤跡。書法裡的五大書體「篆隸楷行草」各有特色,而香港店舖招牌大多使用的「北魏楷書」,從上環水坑口街的「有記合」開始,沿著皇后大道西一直前行,途徑的「光昌燕窩行」、「公和玻璃鏡器」、「隆昌行」及「祥興茶行」等招牌大字,均出自書法家區建公之手,儼如「書法一條街」。」 「雖然部分店家早已忘記當年幫忙題字的書法家是誰,店鋪也隨著時代有著或多或少的改變,但這些書法招牌卻定格了流逝的歷史,即使經歷幾十年的風吹雨打,早已掉漆或現出生銹的痕跡,「金漆招牌」的份量感仍是無可取代。」 除了影像,我們還可以透過甚麼方式去保留這道獨一無二的城市風貌? 鍾情書法的設計師黃宣游與其團隊經四年時間研究及訪談,從多方面詳盡記錄區建公、謝熙、卓少衡及黎一鳴四位香港著名書法家的生平事蹟,並將他們的書法作品收錄成《香江墨跡——構築香港的書法》一書,用學術形式存記香港書法美學。 《香江墨跡——構築香港的書法》黃宣游 著開度:150mm x 300mm,配備精裝書盒定價:$980(影片中銀色書盒的為預購限定,公開發售的為黑色書盒) 按此線上購買

- #香港城市景觀

- ...

Skip to content

香江墨跡:被忽視的視覺文化

香港,是世界上應用漢字書法藝術普及率最高的城市之一。除了大家現在常說的街道招牌,書法應用到我們生活每一個層面:包括卡片、招牌、廣告、包裝、墓誌銘等,是日常可見卻往往被忽視的視覺文化。

《香江墨跡——構築香港的書法》的作者黃宣游和他的團隊在疫情期間,用四年時間走訪各地,探訪上世紀四大商業書法家區建公、謝熙、卓少衡及黎一鳴的足跡,將他們的作品和生平故事集結成冊,讓這一獨特的香港視覺文化得以傳承下去。一半篇幅紀錄書法不同層面的應用及人物故事,配搭另一半內容則是作品及拓本集。一套四冊書籍詳細記載上世紀書法應用的歷史進程。

- #香港城市景觀

- ...

Skip to content

【編輯手記】以「人」為本的粗獷建築故事

1960至1980年代為戰後與經濟起飛之間的年代,香港開始與世界脈搏同步,粗獷建築開始零星出現,主要應用在香港不同類型的公共建築。香港粗獷建築的建造時間極短,物料多數採用清水混凝土,樸實無華的風格正好回應了社會上各種急促變化。 由香港建築師彭展華所著的《未知的香港粗獷建築》 ,介紹20組香港粗獷建築及12位建築師的故事,並從建築設計、空間美學、社會學多角度探討粗獷建築的年代價值及當代的重要性,發掘粗獷建築與香港城市/社區發展的關聯性。文章具體描寫建築的幾何構造、材料紋理、顏色、空間尺寸及佈局等,讓讀者彷彿置身現場。作者運用人文故事的技巧,把訪談粗獷建築背後人物的情節結合在內文,融合理性專業的研究及具質感的回憶與感受。 從資料搜集到成書階段,研究團隊共二十人走進敎堂、學校、大學,經歷多次考察案例、重新翻查資料、向不同機構申請參觀及詢問相關資料、拜訪相關的事務所、與前輩建築師或其家屬見面訪問,嘗試為本地粗獷建築歷史確立更完整的論述框架,讓專業人士、保育專家和普羅大眾共同尋找這批建築的「未知的」命運。 除文字內容外,本書特意配上不同的圖像,當中更有團隊花費9個月製作,比對新舊照片、屋宇署圖則而建立的多個3D立體模型及人手重新繪製圖則,試圖修復原本的建築面貌,配合檔案舊照片圖則還原「真相」。此外,書中亦有不少由建築攝影師Kevin Mak所拍攝的現存粗獷建築,令描述與影像互補,深化文字的故事。 ——《未知的香港粗獷建築》🌟2024年台灣金點設計獎標章🌟2024年香港DFA亞洲最具影響力設計獎優異獎🌟2024年美國建築師學會香港特別嘉許獎狀 作者:彭展華頁數:328頁定價:港幣$288按此線上購買

- #香港城市景觀

- ...