「由黑白圖像過渡至彩色世界,是歷史推動的步履,也是難以逆轉的自然規律。隨著拍攝技術的進步,歷史圖像從早期的黑白色,中間有塗色的階段,再發展到彩色景觀。《從暗淡到絢爛:看得見的港島故事》這本書便採取此進程,詮釋港島自恬淡到繁華的城市脈搏。」

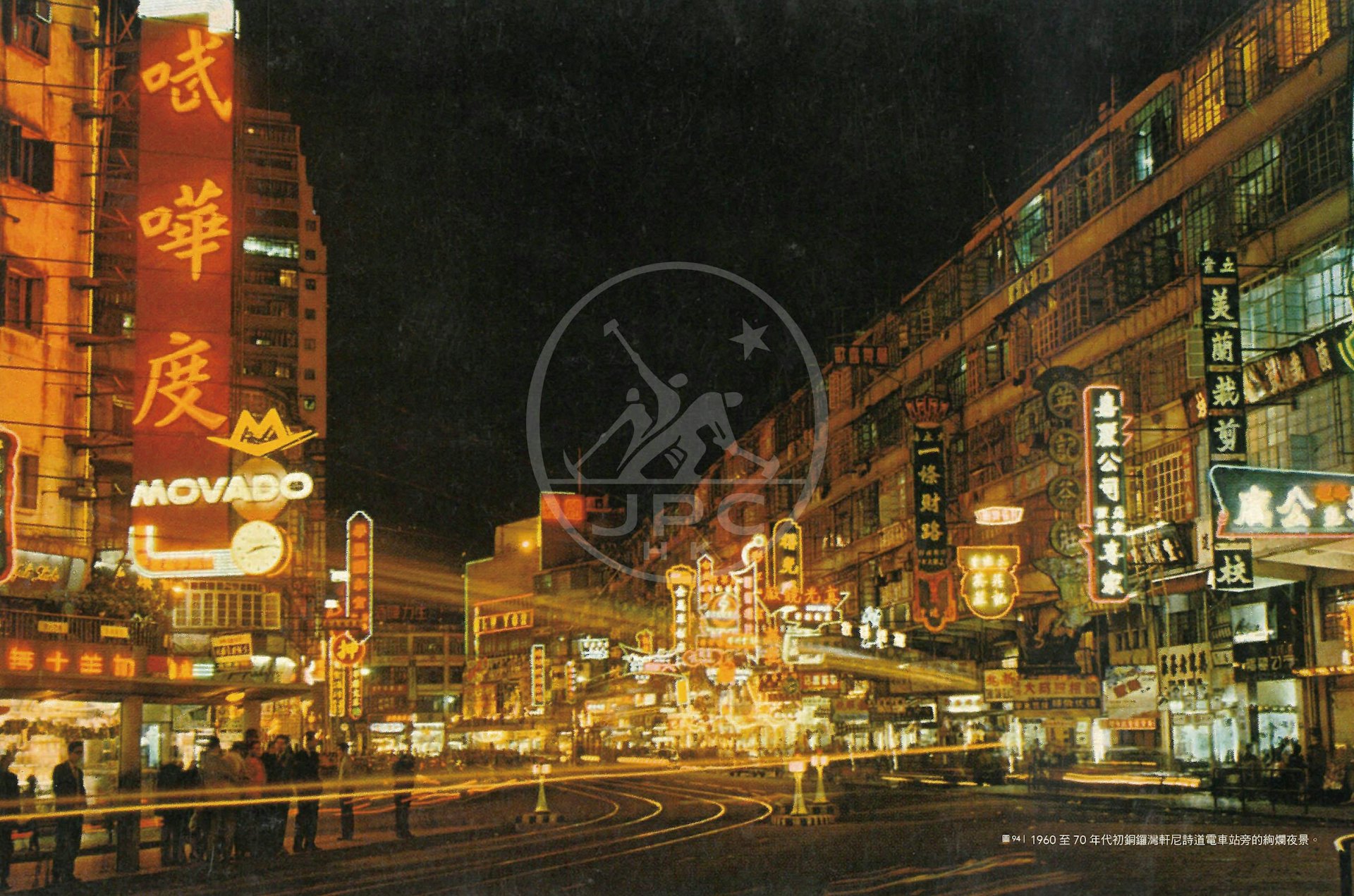

攝於1960至70年代銅鑼灣軒尼詩到的絢爛夜景,盡顯繁華都市形象。

上下兩張分別是1939年與1970年代的中環街市,可見街市外的建築變化甚大。

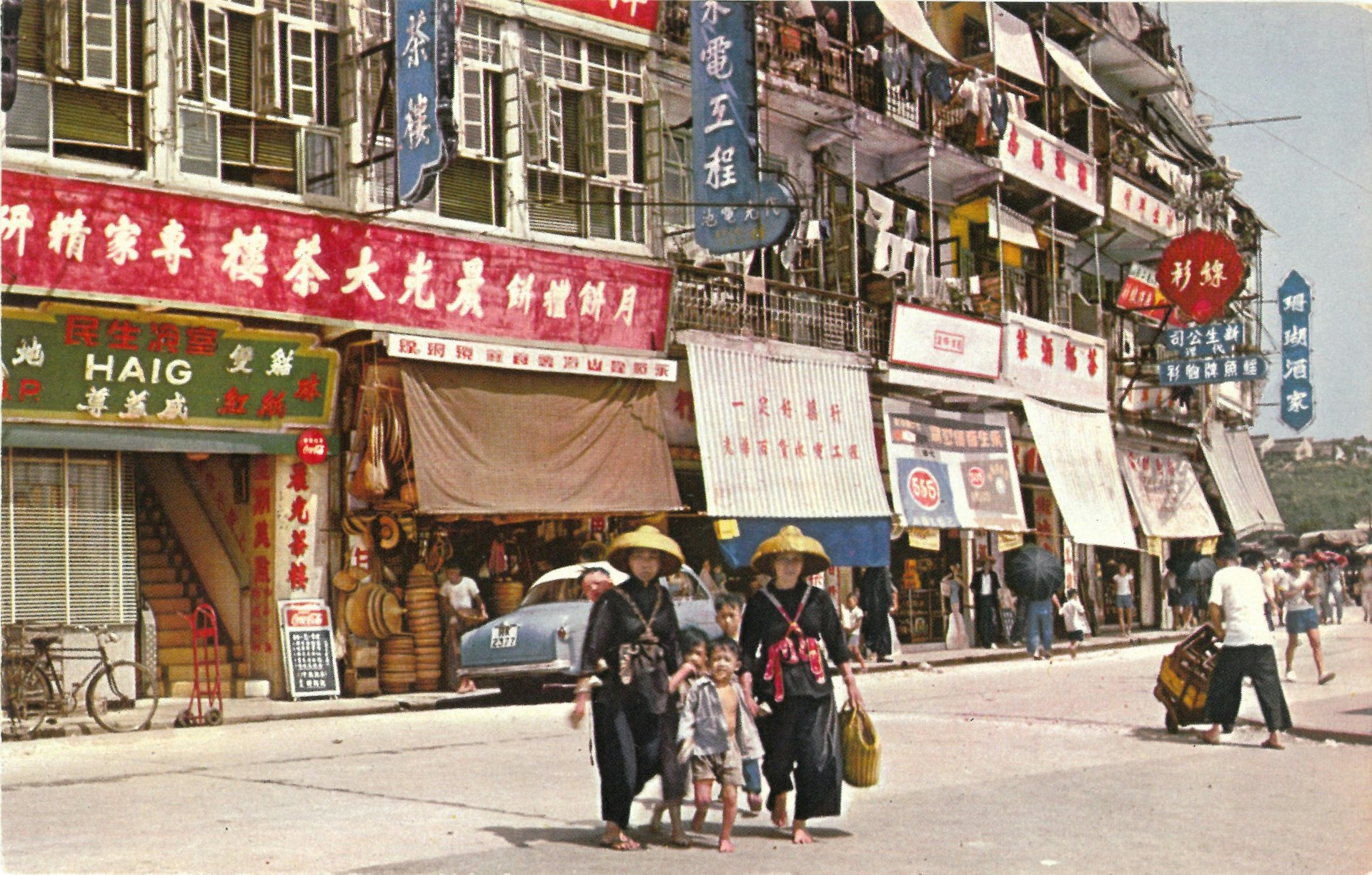

1960年代的香港仔大街上,已很難見到早期水上人家婦女的草帽、深色衣褲連背帶的造型,明顯為了加深遊客對漁港印象的擺拍作品。

《從暗淡到絢爛:看得見的港島故事》

作者:張順光、陳照明、譚家齊

頁數:216頁

定價:$178

按此線上購買

相關文章

Skip to content

沒有「她」,就沒有今時今日的銅鑼灣?

黃蘭芳,在傳統禮教下沒機會認字受教育,卻在關鍵時刻帶領家族渡過難關,夷平利園山,成就今日的銅鑼灣。 由北山堂基金策劃、王國璋及鄭宏泰博士所著的《愚公不愚—利氏家族與香港世紀變遷》 ,爬梳大量的一手史料及訪談,娓娓道出利氏家族由販售鴉片起家到重振家業的故事,當中亦包括黃蘭芳這位家族中的傳奇女性。 1928年4月30日,香港鴉片大王利希慎在中環遇刺身亡,黃蘭芳頓時擔起一家之主之務,處理利希慎家族中的所有事務。 黃蘭芳出身廣東台山的某家地方大戶,自幼纏足,在傳統禮教下只能當個閨女,沒機會認字受教育。利希慎去世事出突然,黃蘭芳雖因此焦頭爛額,卻堅持辦好亡夫利希慎的葬禮,由入殮至出殯的所有事務都一力承擔。香港西報《士蔑報》曾譽之為「最費心籌辦、耗資最鉅的華人葬禮之一」。 及後,黃蘭芳窮於應付大量她本來並不熟悉的事務,其中最大的挑戰,莫過於解決利希慎鉅額貸款的還款安排。利希慎置業公司因有大批土地欠下巨債,保守估計,利家當時的債務總額接近400萬港元。裕成公司股東團更曾登報向黃蘭芳喊話討債,讓黃蘭芳心理上承受巨大壓力。 究竟是要變賣大量物業償債,讓利家重新出發,還是該為了盡量保全利家的物業,設法重組債務,並以物業租金和利舞臺等生意的收入來長期還貸、儉省度日?考慮到房地產已經成為利氏家族的主要業務,黃蘭芳最終堅持不變賣任何產業,靠收租償押,保留利家實力。戰後,黃蘭芳在長子利銘澤的鼓勵下命人夷平利園山,大力發展銅鑼灣,最終利氏家族得以重振家業,成為銅鑼灣的大地主。 時代不斷演變,但願今日的女性面對着事業、家庭和人際等種種的挑戰,亦能衝破限制,活出心目中理想的自己。 (以上部份內容節錄自《愚公不愚—利氏家族與香港世紀變遷》〉 閱讀推薦 《愚公不愚—利氏家族與香港世紀變遷》策劃:北山堂基金作者:王國璋、鄭宏泰頁數:512開度:185 x 250mm定價:港幣$198元 按此線上購買

Skip to content

當年今日:12月8日香港保衛戰展開

當年今日,日軍派出26架九八式轟炸機空襲香港,摧毀啟德機場跑道上的客機與英軍戰機,香港保衛戰隨即展開。不料,香港守軍作戰失利,在短短18天後便宣佈投降。為什麼日軍能迅速拿下香港?不論軍事謀略,日軍在兵力上已擁有絕對優勢。 數量:日軍與英軍的戰鬥兵力大約為二比一,其中日軍在砲兵佔絕對優勢,步兵亦比守軍多出五成。 火力:日軍各步兵小隊均有榴彈發射器(見圖2)及手榴彈,大隊有重機槍、步兵砲。相反,英軍擁有不少重砲,但缺乏中短距離的火力。由於香港山多平地少,有時因為射界問題不能使用遠程武器,反倒不利英軍還擊。 空中支援:日軍在作戰前後共調動至少123架戰鬥機、輕重轟炸機,以及偵察機攻擊香港及支援地面作戰,英軍在港卻只有寥寥五機。 日軍士兵正操作擲彈筒(網上照片)。日軍的八九式擲彈筒有效射程達120米,在香港的山嶺作戰頗為得力。 香港防衛軍進行機槍訓練(當時刊物)。守軍的第2、3、5、6連均為機槍連,但只有第3連以維克斯重機槍為主要武器。

Skip to content

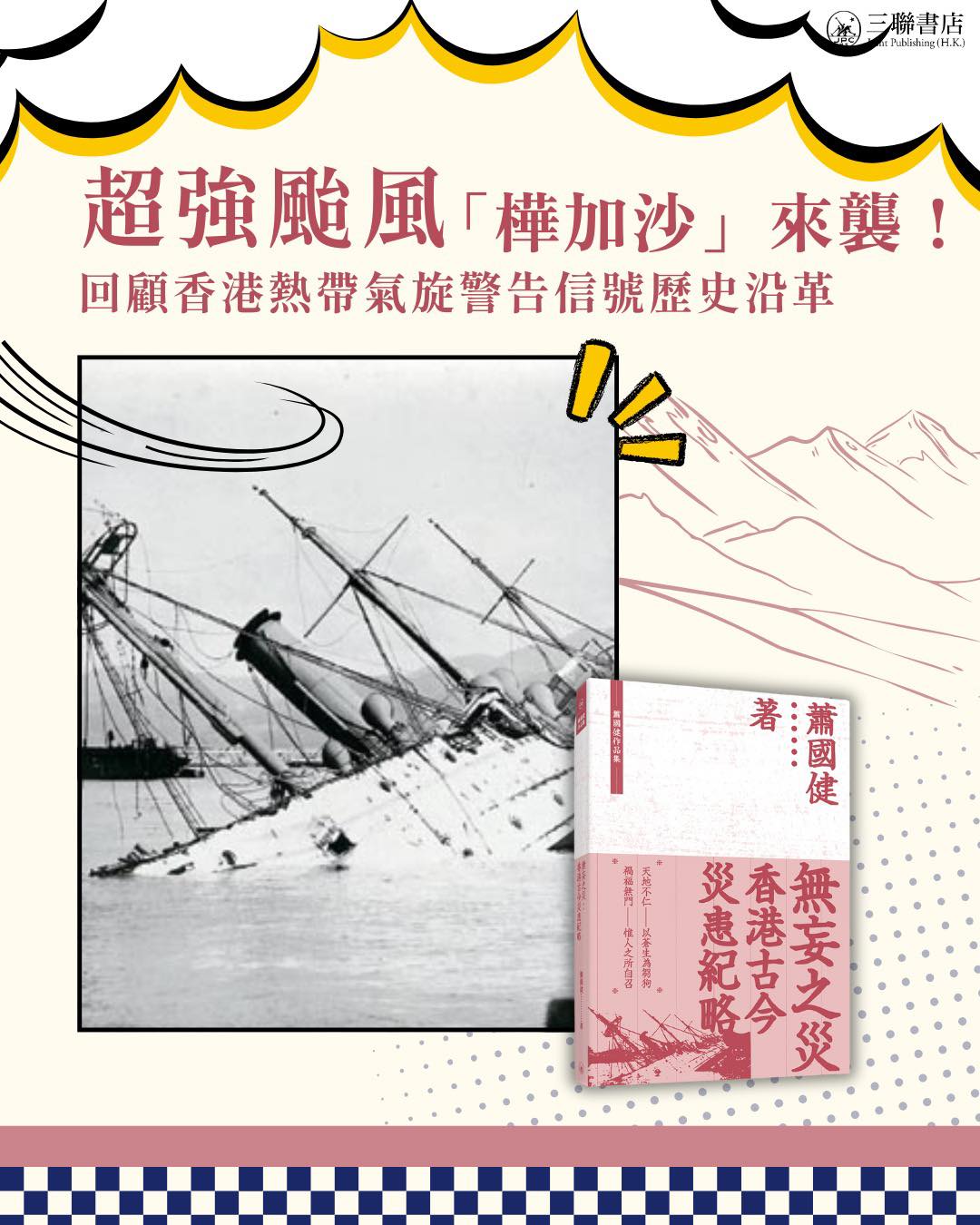

颱風襲港,該如何「超前部署」?

時至今天,每當有颱風接近香港,天文台便會發出不同的熱帶氣旋警告信號,以此提醒市民作出相應準備。九十年代前,颱風預報系統尚未發展成熟,人們是怎樣得知風暴來襲?政府又是怎樣通報風暴訊息? 自1884年,香港已採用一套分別為圓柱形、球形和圓錐形的信號系統。最初,熱帶氣旋警告信號只為方便航海人士,當熱帶氣旋逼近香港時,會鳴炮警告居民,俗稱「燒風炮」。 1917年,熱帶氣旋警告信號改為大眾所採用,以一至七號風球信號代表不同風暴情況。1931年改為一至十號,其中五至八號分別表示烈風來自西北、西南、東北或東南四個方向;九號則代表烈風風力增強;十號代表颶風經已吹襲。為免公眾混淆,天文台及後取消少有發出的二至四號信號,並於一號戒備信號及五號烈風信號之間加上三號強風信號。 1973年,五至八號風球分別由八號西北、八號西南、八號東北及八號東南四個信號代替,自此一直沿用至今,變成今天我們熟知的熱帶氣旋警告信號系統。 自開埠以來,香港曾經歷大大小小不同的風災,威脅市民的生命及財產安全。蕭國健作品集《無妄之災:香港古今災患紀略》全面回顧香港的古今災患,當中既有風災、火災等天災,亦不乏堂匪、海寇等人禍,作者從此獨特視角出發重溫各朝政府的積極應對,傳遞「制天命而用之」的精神。 《無妄之災:香港古今災患紀略》作者:蕭國健頁數:176頁開度:140 x 210 mm定價:港幣108元按此線上購買

Skip to content

噴鼻新冠疫苖的成功原來是「前人種樹,後人乘涼」?

港大與北京萬泰生物、廈門大學從研發到應用,利用高度減毒流感病毒作為載體製作抗原的噴鼻疫苗,這一路是如何走過來?原來這要追溯港大微生物學系教授陳鴻霖的求學經歷,以及前人在三十多年前推動港大與內地大學交流所播下的種子。

Skip to content

香港動畫,是一本活的歷史書

一格一格的畫像,不只組成精彩的動畫,更展示屬於香港本土的動畫史。本地著名動畫人盧子英推出首本自傳《動畫時代——盧子英動畫全記錄》,記錄他至今四十多年的創作之路,輯錄多部作品, 加上手稿、初步構想圖、製作構圖等珍貴存檔,展示他從初步構想、試驗、拍攝到後製的動畫創作過程。