適逢中秋,香港各區都不乏慶祝活動: 灣仔藍屋今年再現燈海、維多利亞公園(維園)舉辦中秋綵燈會,更上演大坑舞火龍。我們對這些活動並不陌生,但對於藍屋、維園背後的故事,你又知多少?由簡國軒所著的《紙筆·香港:香港城市變遷的筆墨記錄》透過城市速寫和文字,把它們的面貌和典故記錄下來:

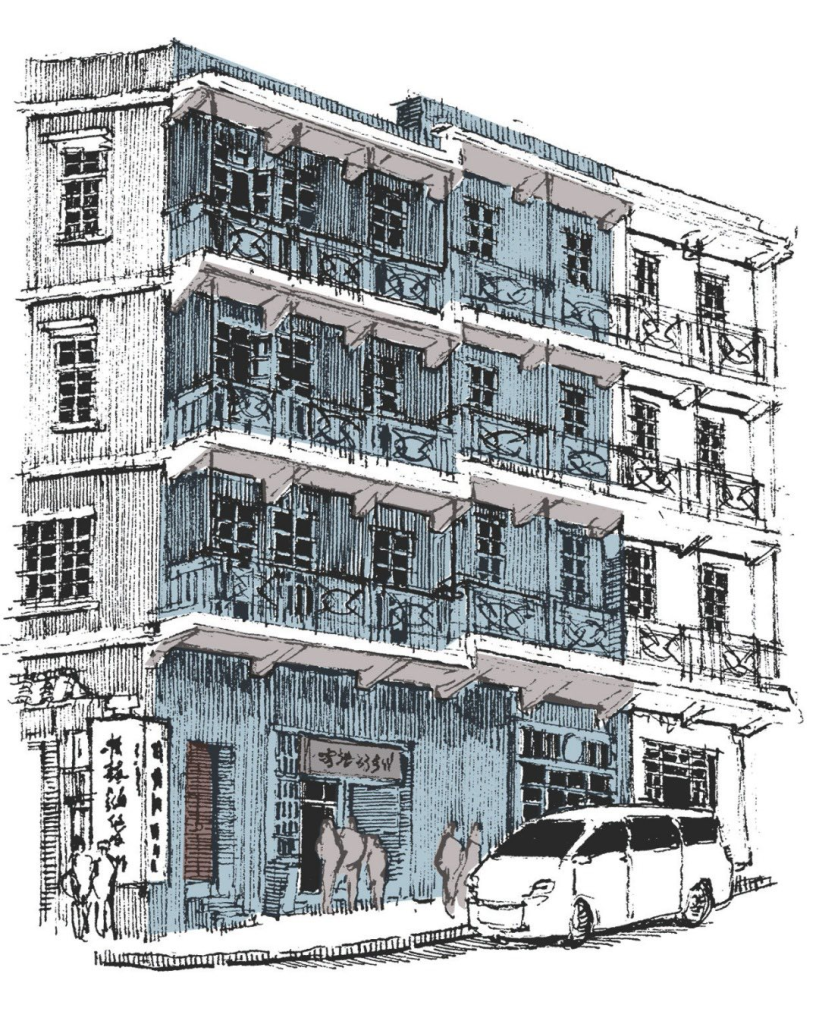

藍屋

藍屋是香港一級歷史建築,亦是香港少數保存原好的戰前建築之一。活化後的藍屋不僅保留了原本的住宅用途,同時增設「香港故事館」舉辦社區活動,這種「留屋留人」的方式成功保留了本地的歷史遺產。

「藍屋」最初建成時並非藍色的。上世紀90年代,香港政府著手修葺「藍屋」時因剩下一批水務署的藍色油漆,便用於粉飾原為灰色的外牆。起初,居民認為藍色「不吉利」,後來卻逐漸習慣這個新外觀,因而稱之為「藍屋」。藍屋採用傳統木製結構,橫樑與扶手展現當年工藝之美。開放式露台提升通風與採光,是實用與美學兼備的體現。

維多利亞公園

維園佔地約十九公頃,涵蓋休閒、運動、文化等多種設施。每逢農歷新年前夕,維園會舉辦大型年宵市場,是香港重要的節日象徵,更是香港不同活動、藝術展覽、集會和文化交流的空間。

維園前身是銅鑼灣避風塘的填海土地。隨著戰後人口的膨脹,香港政府開展填海工程,一半的填海地被用作開闢維園。維園於1957年正式開放,是香港島最大的公園,並以園內的維多利亞女皇銅像命名。維園直面維多利亞港,且不受建築群屏蔽,使園內空間比周邊街道涼快。

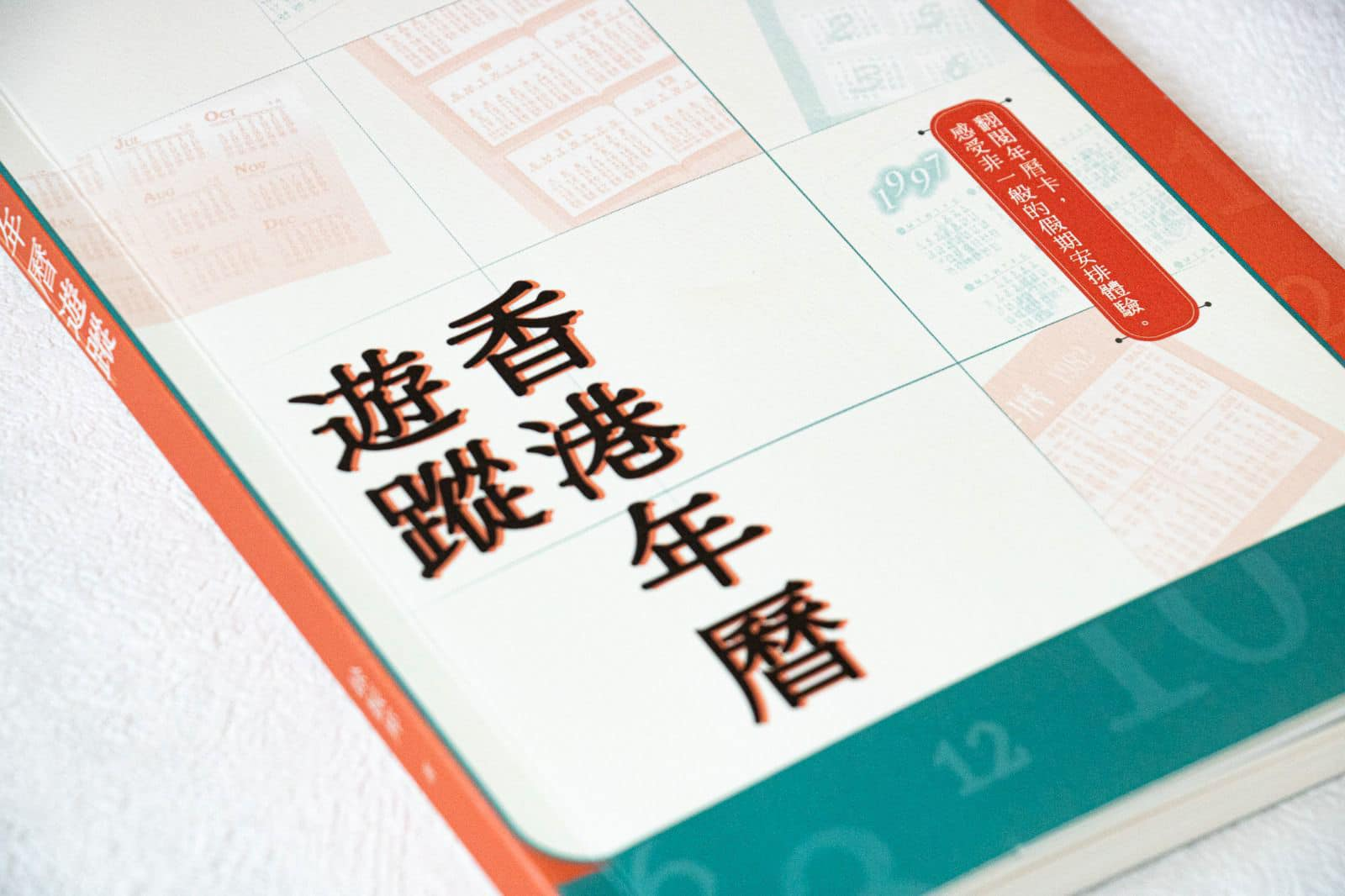

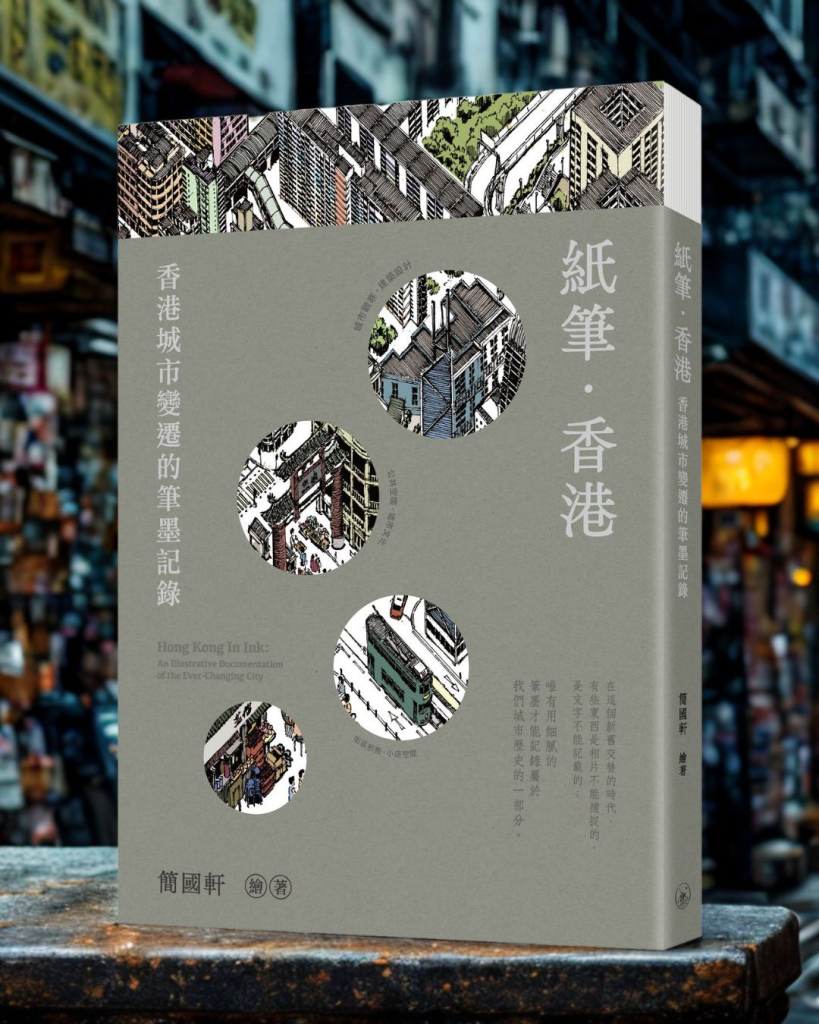

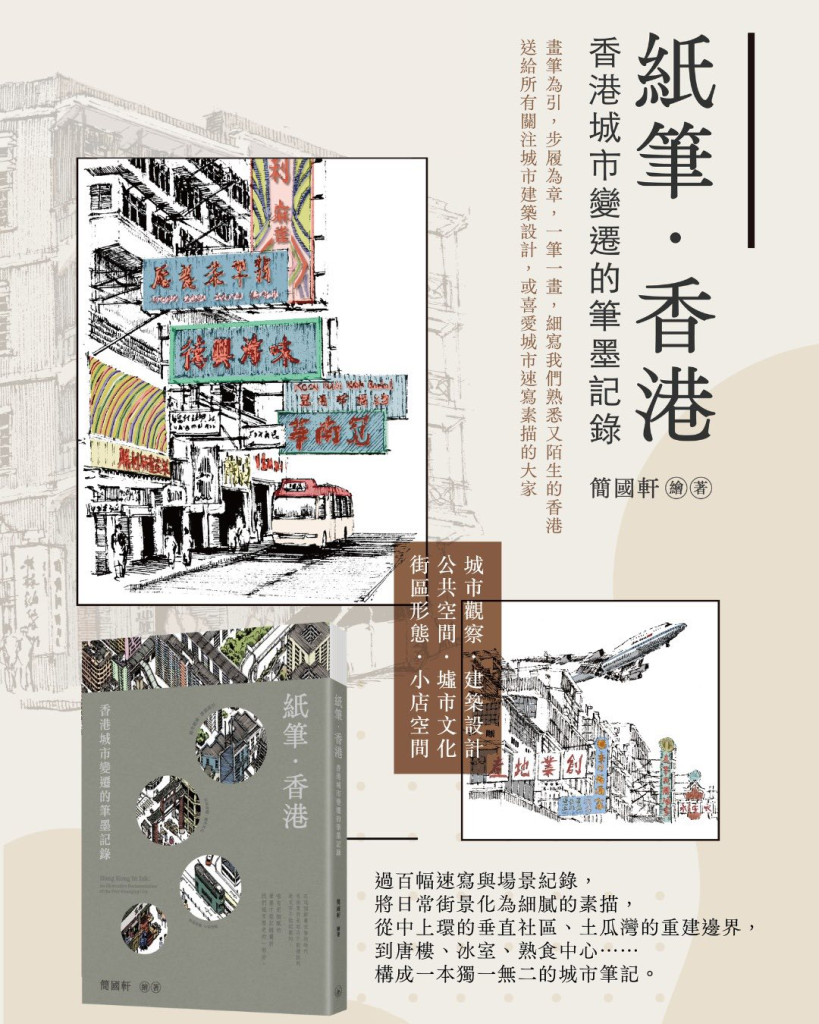

《紙筆·香港:香港城市變遷的筆墨紀錄》

繪著:簡國軒

頁數:288頁

尺寸:148 × 210 mm

定價:$238

相關文章

Skip to content

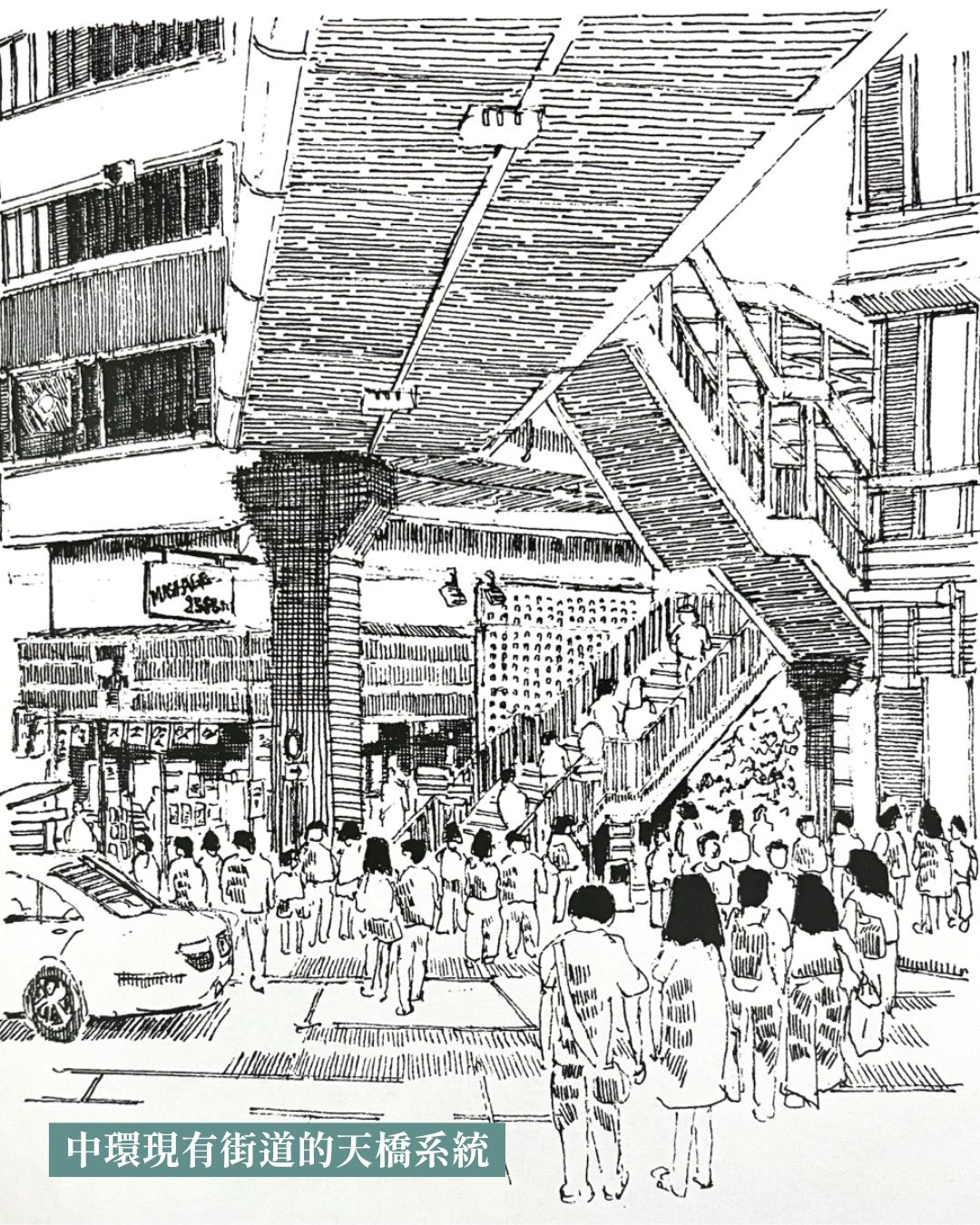

香港萬聖節的全城焦點

每逢萬聖節,香港中環一帶便成為全城焦點,扮鬼扮馬的人群穿梭於半山的陡斜街道之間,塑造了香港萬聖節獨特的慶祝場景。由簡國軒(Michael)所著的《紙筆・香港:香港城市變遷的筆墨記錄》透過細膩的素描和生動的文字,記錄了從半山扶手電梯,到太平山街的唐樓群等獨具特色的城市空間: 中環半山扶手電梯 全長八百米、垂直差距達一百三十五米的中環半山扶手電梯,把半山和海旁的兩區連接起來,為居民創立了上班、生活和娛樂都是「十五分鐘」內的步行圈。起初這項巨大工程遭到居民反對,深怕高低起伏的架空天橋會破壞民居的景觀。最終,扶手電梯在1993年啟用,整個電梯系統由二十條行人電梯組成,扶手電梯在早上繁忙時間向下行方便居民上班,下午繁忙時間便會向上行方便市民消遣,這才慢慢被居民接受。時至今日,這座行人電梯成為了著名旅遊景點,以及許多國際城市規劃時借鑒的設計案例,展現了如何在有限的城市空間內疏通人流並改善社區環境。 上環太平山街 近年上環太平山街成為了市民和遊客常到的街區,這裏新派商店與街坊食肆並存,各式各樣的建築物交織在一起,車流量不多,有傳媒評選這條小街為「全球十大最型格街道」之一。在開埠初期,人們因中上環的貿易機會移居至太平山腳一帶,慢慢地形成密集的木屋唐樓群。1894年,鼠疫爆發,太平山街成為了重災區,政府隨後迫令華人聚居的幾百棟房屋全部拆掉,並規定建築之間的分間距離,希望透過加強住所空氣流通而減低疫症傳播風險。如今的太平山街,已全是由鋼筋水泥建成的唐樓,這些樓宇之間較為寬闊的距離,是十九世紀末香港城市發展史的重要印記。 《紙筆・香港:香港城市變遷的筆墨紀錄》繪著:簡國軒頁數:288頁尺寸:148 × 210 mm定價:$238 按此線上購買

Skip to content

無法躲避的「生死」課題

每逢清明節追憶逝者,我們不可避免會觸及「生死」的話題。莊子說「方生方死,方死方生」,有人的地方就會有生、老、病、死。 在華人社會中,「死亡」一直都是個禁忌話題,而與「死亡」密切相關的「殯儀」行業,更是長期被貼上「不吉利」、「恐怖」、「神秘」等標籤。在《方生方死:被遺忘的專業》中,作者用超過二十年的親身從業經驗告訴我們,殯儀業不再是禁忌行業,而是一個具有門檻、系統完備、頗為專業的現代行業。而在《身後事:香港殯葬文化探尋》中,我們得以知曉,在香港這個華洋雜處的社會,信仰、背景、種族各異的人,有着如何不同的「身後事」處理方法。 死亡不是禁忌,而是幫助我們照見生命的鏡子。當我們打破了對殯儀業的迷思,回過頭來會發現,這個與「死亡」共處的行業也在提醒我們活在當下。「從對每件事非常著緊,變成處事認真但寬容,誠懇但又懂得抽離」這是《方生方死:被遺忘的專業》的作者在殯儀業從業多年後的收穫。我們或許也能從書中作者分享的殯儀業知識、案例與故事中,嘗試由死看生,安頓自己的生命。 死亡並不是可怕的結束,經由逝去,我們才知生的可貴。願我們以盎然的生,和無畏的愛,祭逝去的人。 《身後事:香港殯葬文化探尋》作者:梁偉強、劉銳業港幣定價:$108出版日期:2024年7月按此線上購買 《方生方死:被遺忘的專業》作者:梁偉強、劉銳業、馬淑茵港幣定價:$128出版日期:2023年3月按此線上購買

Skip to content

【新閱會】公眾假期迷思:中國傳統節日一定有假放?

香港的假期制度源自英國在十九世紀所訂立的《1871年銀行假期令》(Bank Holidays Act 1871),所以最初訂立的九天公眾假期主要是銀行和公營機構放假,而且其餘均是西方的節慶或紀念日。儘管香港政府在戰前已開始增加與中國傳統節慶有關的日子為公眾假期,但轉變依然需時。

Skip to content

葉靈鳳告訴你:為什麼12月25日是聖誕節?

聖誕節是基督教徒慶祝耶穌誕生的節日。但不論在基督教舊教還是新教的歷史中,都沒有明確記載耶穌是在12月25日誕生,古代各基督教會對於聖誕節亦不曾規定一致日期。為什麼聖誕節最終選定為12月25日?聖誕節交換禮物、寫聖誕卡等慶祝風俗又從何而來? 為什麼聖誕節最終選定為12月25日? 關於12月25日是聖誕節的原因眾說紛紜。最常見的說法,便是因為12月25日是羅馬人及許多歐洲民族慶祝冬至的日子,他們認為這一天是一年真正的開始,是冬至春來萬物萌芽的象徵,教會便順勢將12月25日定下為紀念耶穌誕生的節日。 英國民俗學權威弗里采爵士卻有不同的看法。他在著作《金枝》寫道,聖誕節的起源與同化異教風俗有關。12月25日為古代異教徒慶祝太陽誕辰的日子,當時的基督教徒也會一同慶祝節日。教會看到教徒對異教節日的興趣,便將基督誕生節日定在12月25日,企圖將異教徒對於太陽的崇拜轉移到教會裏來。 聖誕節的慶祝風俗從何而來? 今天聖誕節的風俗,大多是從古代歐洲各民族慶祝冬至節的風俗中吸收來的,與教會無關: (內容輯錄自《葉靈鳳文存 卷三·霜紅室隨筆之博聞廣識》——聖誕節的小考證、民俗學家論聖誕起源) 《葉靈鳳文存 卷三.霜紅室隨筆之博聞廣識》葉靈鳳 著,許迪鏘、張詠梅 選編開度:148 x 210 mm頁數:272面定價:港幣168元按此線上購買

Skip to content

佛誕為什麼是香港法定假期之一?

對於一眾佛教徒而言,佛誕可說是一年一度最重要的日子,香港廟宇眾多,佛門林立,慶祝規模之廣自然是不遑多讓。適逢農曆四月八日,各區寺廟都會舉辦大大小小的浴佛活動,香港維園更會舉辦大型佛誕嘉年華讓市民同樂。慶祝佛祖誕生的日子,甚麼時候成為香港法定假期之一?