以書為橋構築文化交流新紐帶:央媒訪《讀書雜誌》

「北有《讀書》」廣為人知,而在「東方之珠」香港,《讀書》還有一份孿生期刊,兩刊同出「三聯」之源、共屬文化之脈。由香港三聯書店出版的《讀書雜誌》,將閱讀文化根脈厚植於香港這片沃土,在東西方文明交匯的樞紐之地,以出版人的天職使命,聯接中外,貫通古今,書寫華文書魂。

讀書筆墨傳播中華文脈

與北京三聯《讀書》雜誌誕生的時代環境有別,香港三聯出版的《讀書雜誌》創刊於知識更迭加速,但人類卻更易困於「信息繭房」的3年前。

創刊3年多來,《讀書雜誌》堅守文化品位、深耕思想沃土,以書為本,書寫讀書之人、讀書之事、讀書之感,成為一份「以書為中心」的文化刊物。作為《讀書雜誌》的創辦人兼社長,聯合出版(集團)有限公司董事長傅偉中對《中國新聞出版廣電報》記者表示:「我們的創刊宗旨是以書為紐帶,融匯書人、書事、書生活,滋養讀者心靈,推廣全民閱讀。同時,通過跨地區、跨媒介、跨領域的合作,構築可持續發展的文化交流平台。」

傅偉中向記者表示:「《讀書》是三聯書店的卓越品牌,凝聚著一代代三聯人的文化傳承和人文關懷。我和香港三聯書店的同事們深感有必要在港辦一本承載人們的閱讀生活、精神世界、人文關懷的雜誌,在喧囂的世界尋找一方文化淨土,這便是我們創辦《讀書雜誌》的初心。」

作為國家「支持香港發展中外文化藝術交流中心」在出版領域的實踐,《讀書雜誌》承擔著「中華文化傳播者、世界文明融合者」的使命。「我們希望這份雜誌能立足香港、輻射灣區,面向華文世界,成為閱讀文化推廣的重要載體。」傅偉中表示,海外的華文學者和文化人需要一個平台展現其精神生活,寄望《讀書雜誌》可以扮演好這一角色,進而傳達出有深度、有廣度的讀書價值觀。

文化隨筆鑄就書香之魂

《讀書》雜誌提倡「讀書無禁區」,其定位側重於引領思潮、啓迪新知。在一脈相傳其文化氣質和書香品位的同時,《讀書雜誌》更側重於對文化、人物、現象和變遷的深度挖掘,在讀書、讀人、讀城、觀世界中開啓深度對話,在學術性與趣味性之間尋求平衡。「《讀書雜誌》的定位是既堅持文化品位,又兼具可讀性,以讀書為核心旨趣的文化隨筆刊物。」《讀書雜誌》主編林冕說。

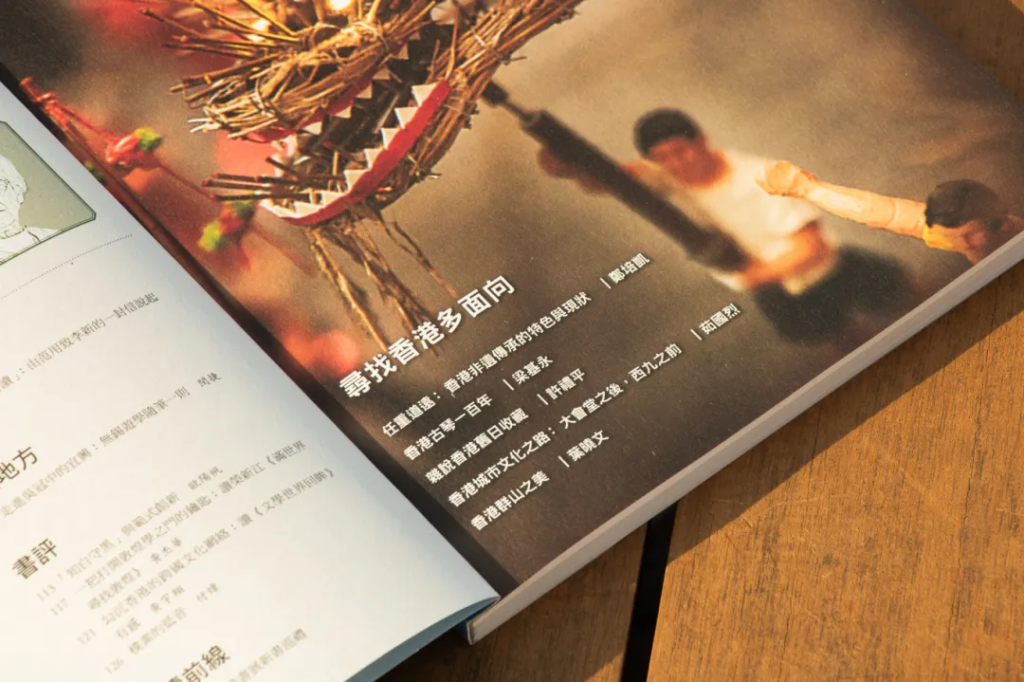

從《讀書雜誌》所刊載的《王雲五香港往事》《顧准最後二十年的閱讀史》等大量文章來看,其主題或與著書、出書、讀書之事直接關聯,或是從書出發,關注書籍背後的人、地、事等各種學術文化活動。凡此種種,林冕概之而論,將其稱為一份「輕學術」期刊。「刊物的可讀性和趣味性體現在選題策劃和敘事方式上,我們更多地挖掘與讀書相關的具體人及社群作為選題來源。」林冕說。

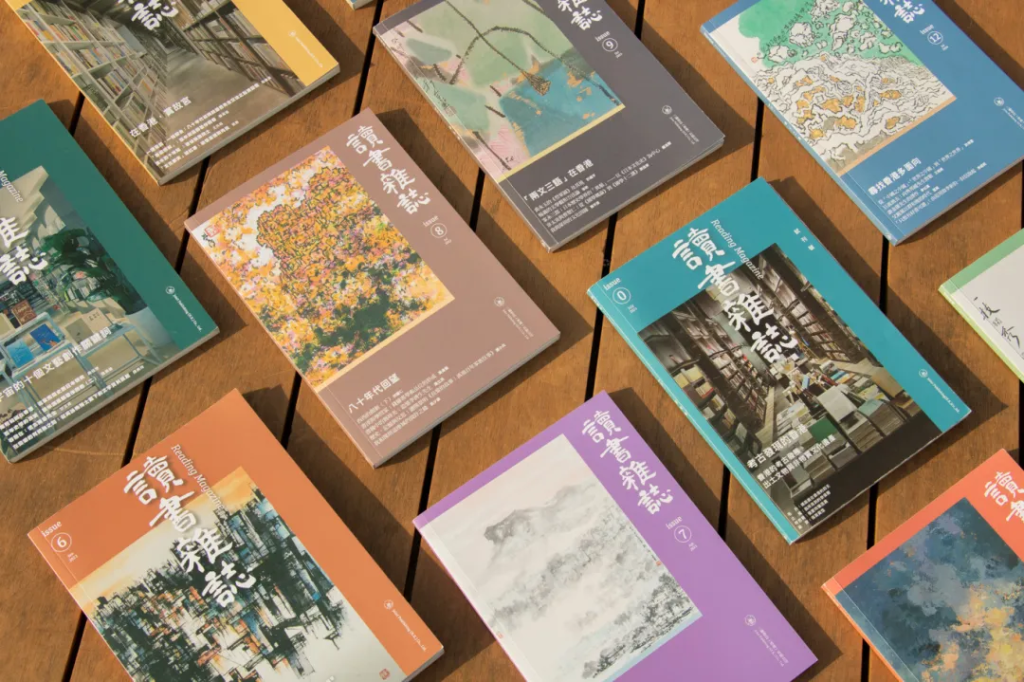

此外,《讀書雜誌》的版面視覺呈現也是編輯部努力的方向。例如,文字的鋪展、圖片的體量和表現力等都直接關乎讀者的閱讀體驗,這些文字之外的內容也在辦刊實踐中不斷優化。林冕說:「雜誌背後其實是人,是作者、編者、設計師、營銷團隊的匠心凝結而成。我們希望通過一個個具體而微的點或切面,去展現雜誌對於某人、某書、某地、某事的理解,以此與讀者進行交流和碰撞,豐富大家既有的想象,帶出一些新的視角和思考。」

技術應用增強文化吸引力

《讀書雜誌》的辦刊思路頗耐人尋味,既開宗明義地跳出數字結網的「信息繭房」,又主動擁抱人工智能技術的時代浪潮。「作為一份紙質刊物,《讀書雜誌》所面臨的問題,其實也是傳統出版業在數字化浪潮中的一個縮影。」傅偉中表示,這種挑戰不僅在於技術與商業模式的革新,更在於如何在堅守文化價值的同時,重塑與時代對話的方式。

「讀者是一個很抽象的概念,這是一個切中靶心的問題。」林冕認為,辦好刊物需要去擁抱新技術,更多、更好地借助人工智能技術和大數據分析的力量,將其賦能於選題策劃和稿件組織,有針對性地去強化內容的吸引力和針對性。

《讀書雜誌》編輯部也認識到,這是一個分眾時代,「大眾」早已成為歷史。各種媒介、平台的興起,它們對於受眾的爭奪和迎合,使得具有相似知識結構、興趣愛好、價值理念、生活方式和文化認同的群體,逐漸形成一些或大或小的文化單元,並在文化消費上呈現出一定的趨同性。林冕表示,「我們必須清醒地面對現實,用技術的力量精准適配《讀書雜誌》的文化社群,以人的價值深耕內容,才是發展的方向。」

「我們始終堅信,技術創造可能,人文定義方向。」傅偉中對記者說,「未來已來,將至已至。《讀書雜誌》必須通過內容深耕、技術賦能、社群聯結等多元化策略,在新一輪的技術革命和時代變遷中努力尋得突圍路徑。」

原文來自中國新聞出版廣電報,記者徐平

《讀書雜誌》(第十四期)

頁數:136頁

開度:170 x 240 mm

定價:港幣68元

按此線上購買