何謂「嶺南」?

在日常生活中,我們不乏聽到「嶺南」一詞,如香港文化博物館畫家趙少昴的「嶺南畫作」、荔枝角公園充滿古雅氣息的「嶺南之風」⋯⋯事實上,嶺南不只是一個單純的地理位置概念,而是一種不斷轉化,按不同時期的社會與政治需要,注入新定義的文化意象。

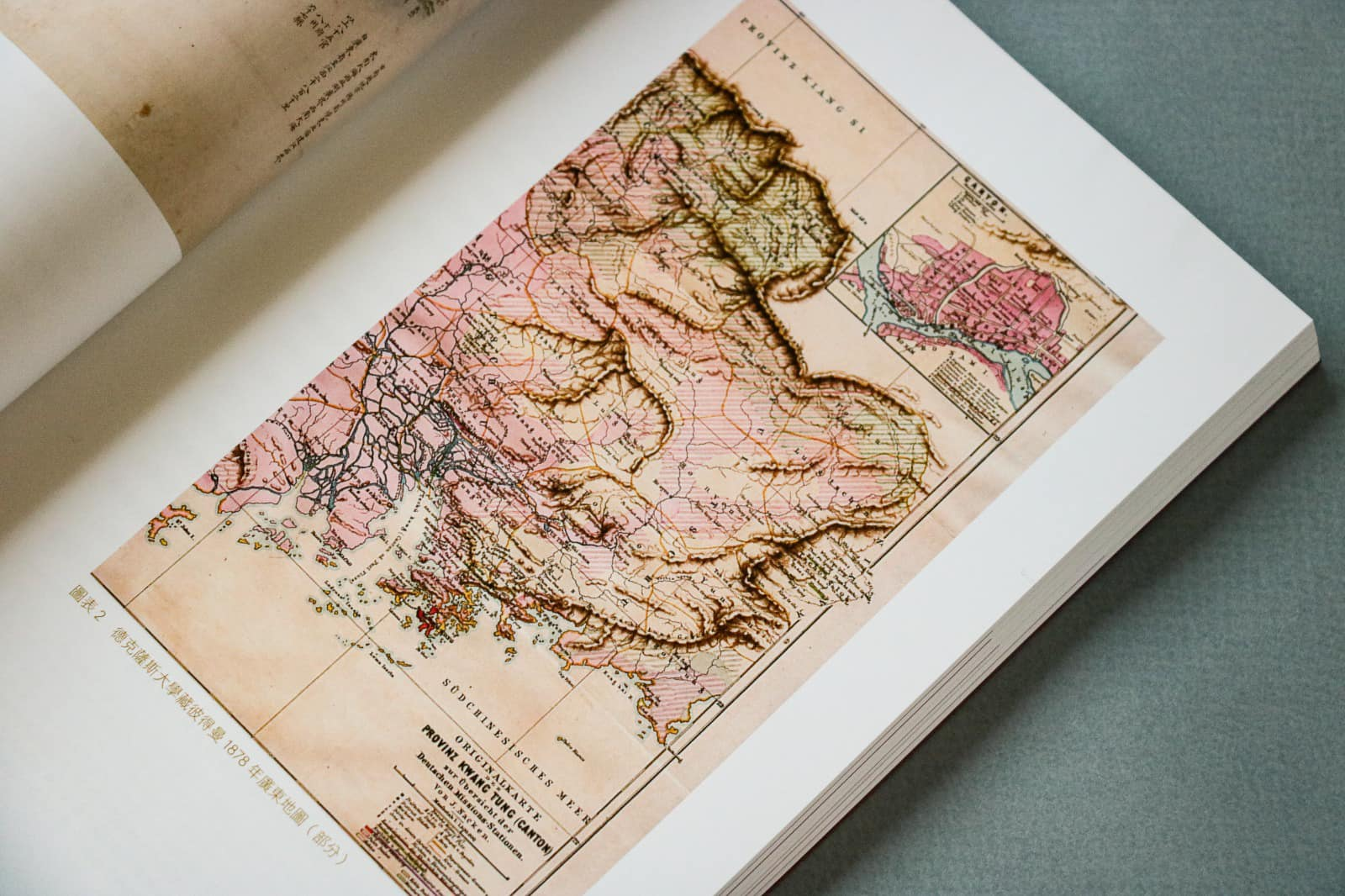

從地理角度,「嶺南」一詞意指「五嶺」之地,但五嶺的地理位置卻隨時代不斷演變。第一次說明五嶺泛指南方之地,就是司馬遷著的《史記》:「(秦皇帝)使尉佗踰五嶺攻百越」,後來唐朝《史記正義》的作者張守節才補充五嶺解作南方越地。要說五嶺的具體位置,則需引用裴淵的《廣州記》,據文中記載,五嶺為大庾、始安、臨賀、桂陽及揭陽。然而張守節再引南梁時編纂的《輿地志》,五嶺的位置再被重新定義,變為由東至西嶺南山脈的五大山嶺:大庾嶺、騎田嶺、都龐嶺、萌渚嶺及越城嶺,與秦漢或唐宋所指的有所不同。可見古人所謂的五嶺,會隨入嶺方式不斷改變移動,象徵山嶺「高而橫、絕南北」分隔地域的概念。

山嶺分隔南北兩地的地理特徵,正正造就中原社會與其他民族的隔絕,以及嶺南社會的獨特面貌。以嶺南墟市為例,嶺南人稱市為墟,亦會以三日或五日一市稱為「趁墟」。南宋時因應社會發展需要,昔日的墟市打破地方色彩,慢慢擴大規模,演變為商旅交會的城鎮。話雖如此,直至晚清時期,嶺南仍保存著墟市風俗。可見嶺南是一個沒有既定意思、隨時代變遷日新月異的概念。同時,嶺南多地遠離首都,中央難以嚴格掌控,自然發展出以宗族為首的管治習俗,新界的宗族和農村的建立等均具此特色。

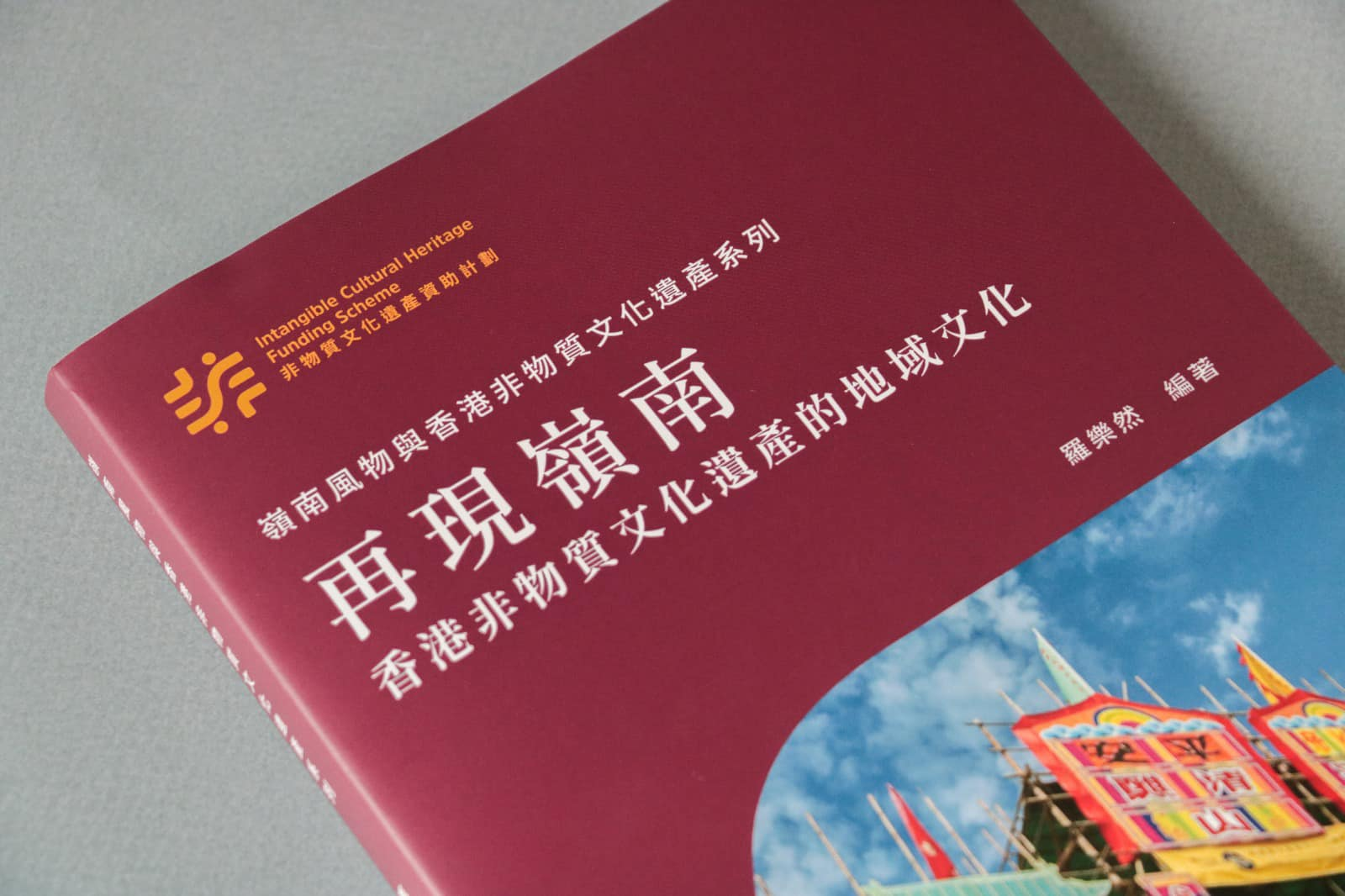

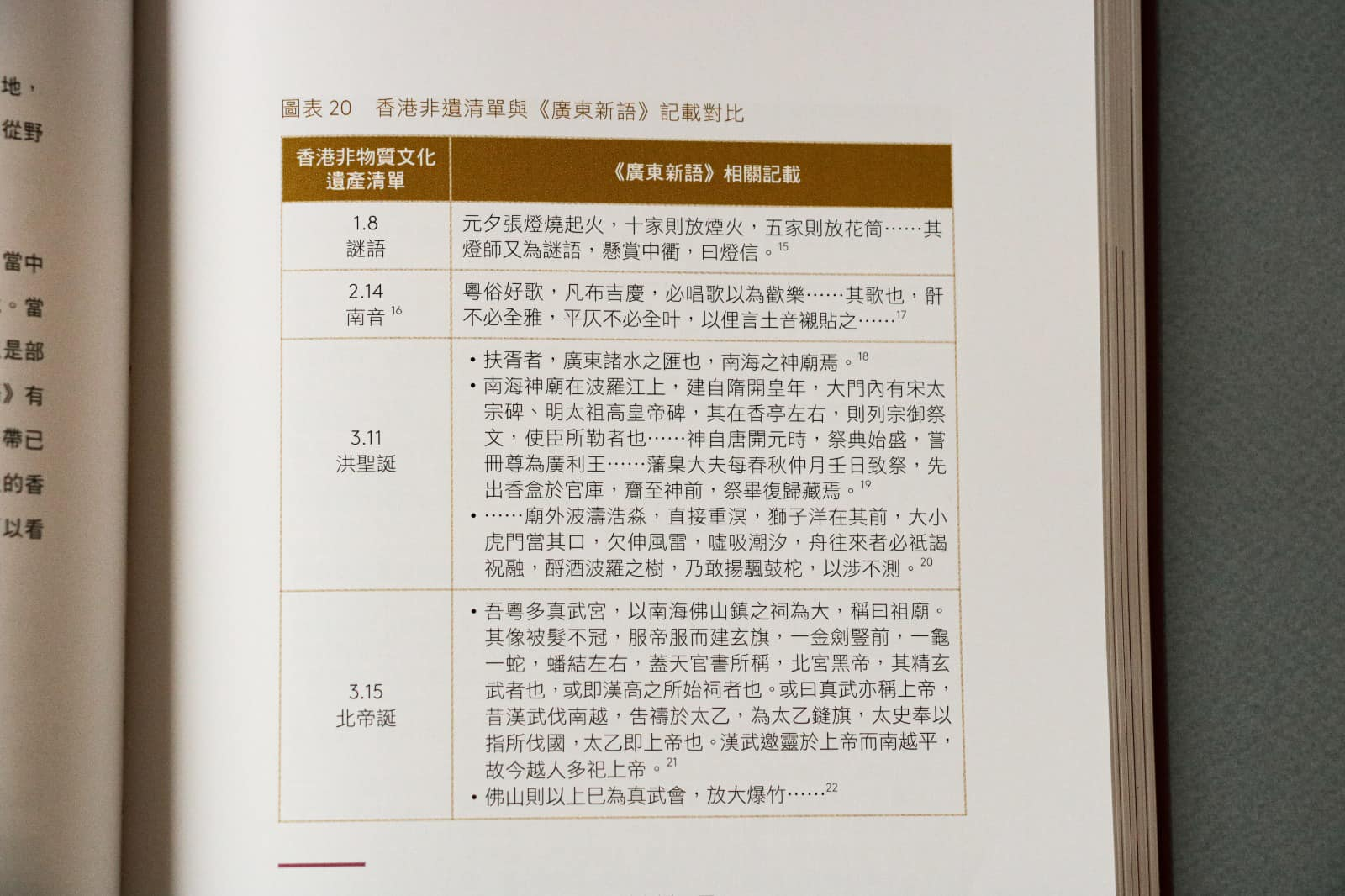

嶺南文化的表述,除了地域、習俗或社會結構,亦可結合氣侯、天氣等不同的面向呈現。《再現嶺南:香港非物質文化遺產的地域文化》嘗試把嶺南作為一種地域文化進行分析,從本地非物質文化遺產(非遺)的角度解構政府、大眾和不同機構對嶺南傳統的既有認知,探討非遺在港形成與發展的過程。

《再現嶺南:香港非物質文化遺產的地域文化》

作者:羅樂然

出版日期:2024年1月

定價:$158

按此線上購買