從暗淡到絢爛:以照片作為媒介,觀察港島百年變幻

2024年08月30日

你心目中最美的香港照片,是黑白世界、經人手塗染的,還是自然流露的原色?

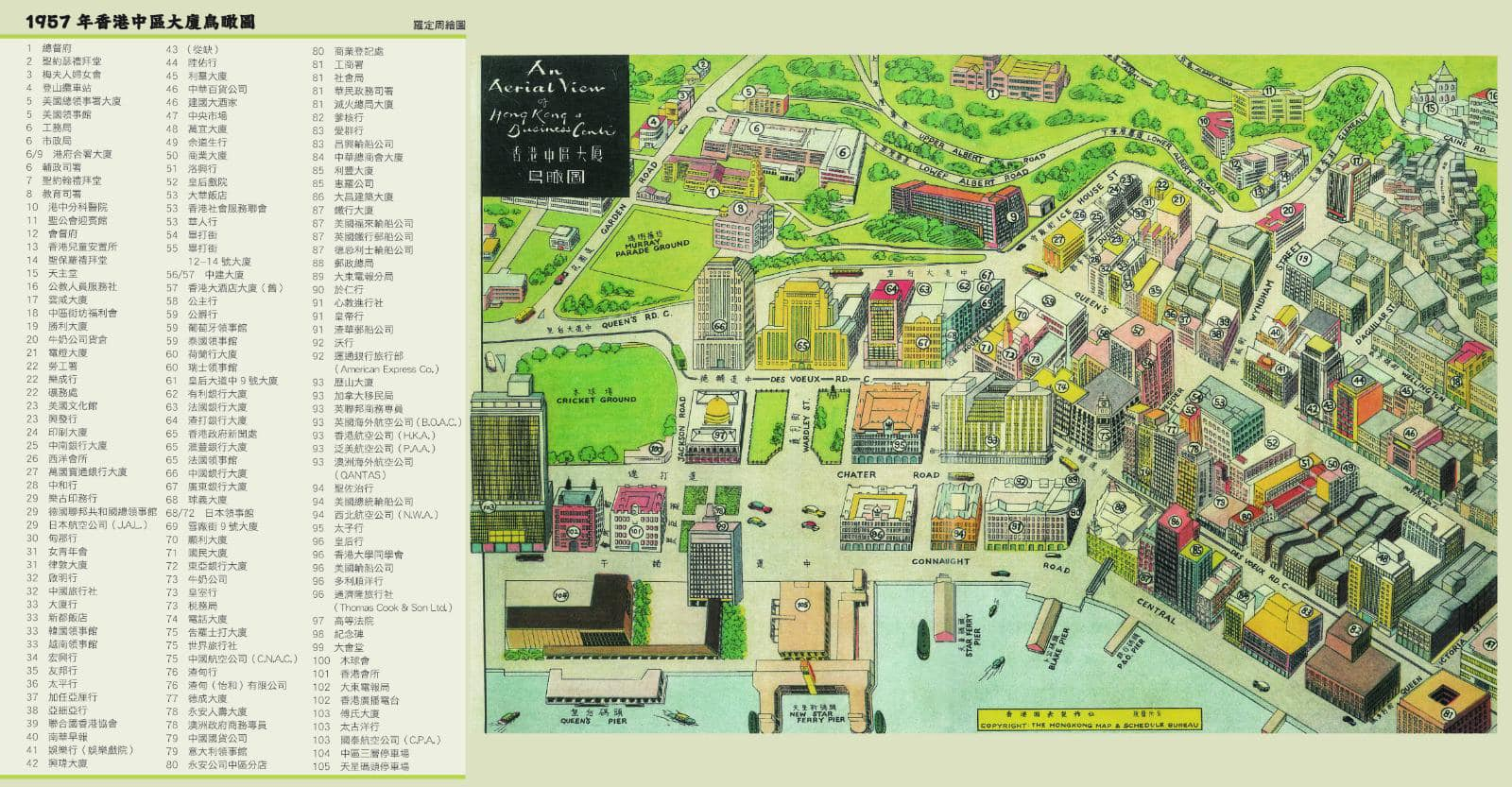

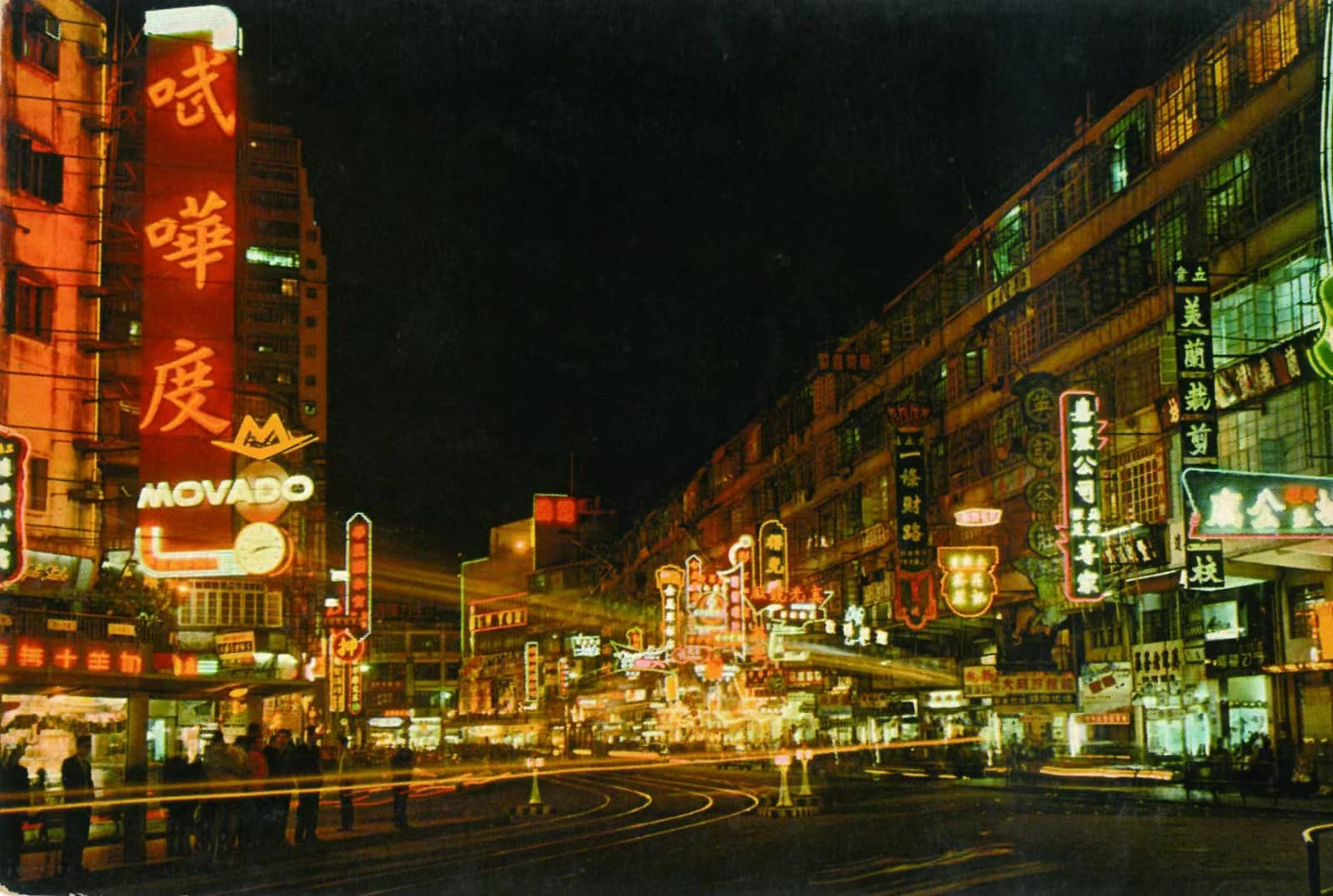

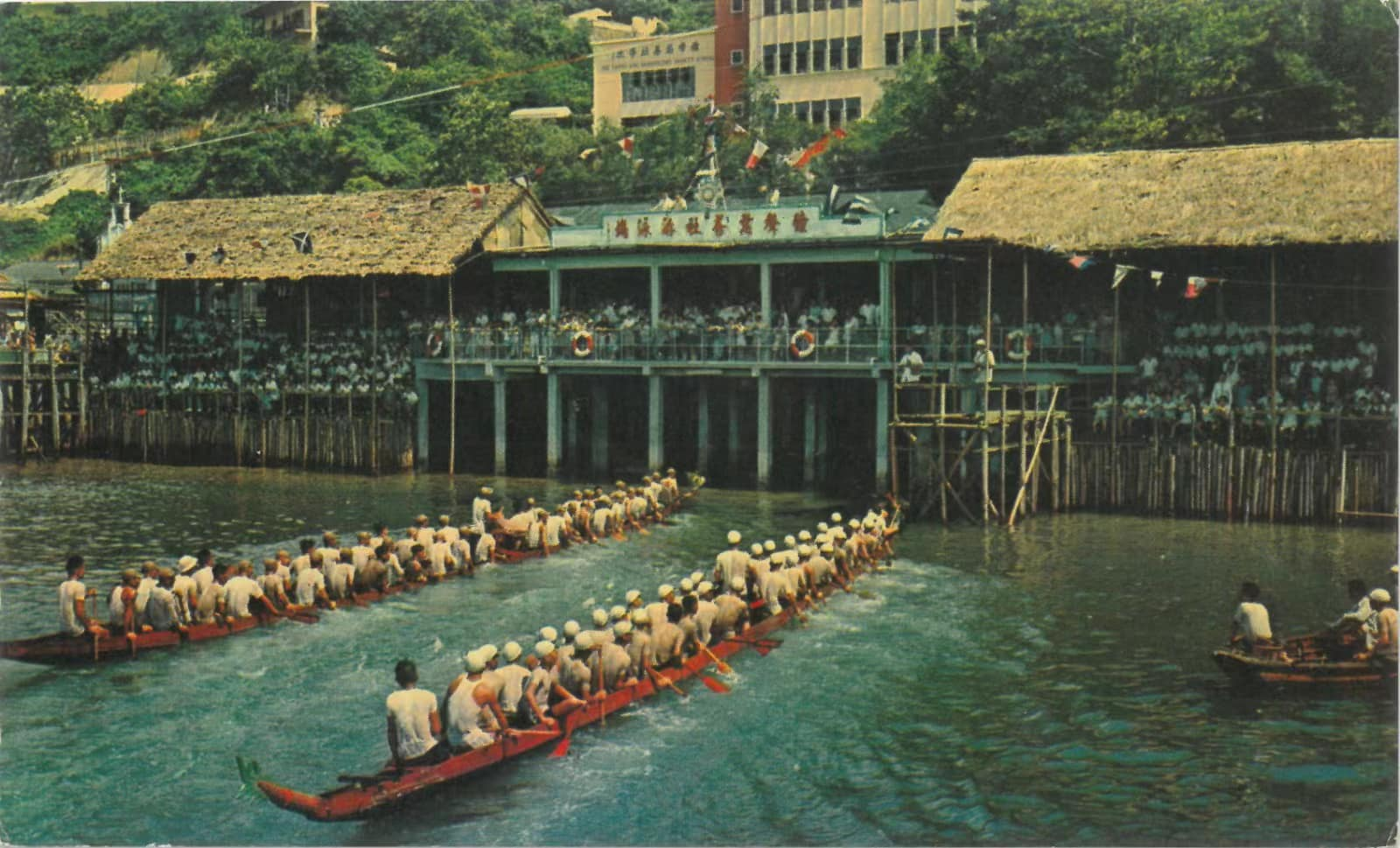

錄影技術未發明普及以前,除了文字和繪圖,拍照也是記錄歷史的途徑。透過一張張照片,社會的變遷躍然「紙」上,後人研究一座建築、或街景、或風俗的遺存狀態,對比一下照片便可知曉,近年不少社交平台專頁發佈的本地今昔相片對照亦大受歡迎。但除了影頭下的景物,構圖、拍攝器材等統統都可以是研究城市變化的切入點。

十九世紀至二十世紀中期,攝影技術從西方傳入香港。當時相機屬於笨重器材,需要攝影師和多名助手協助安置,加上曝光敏感度低,被拍對象要刻意減慢活動速度才能使成品清晰。在二戰結束後,小型相機才相繼面世,使攝影師能靈活攜帶,捕捉現場的種種瞬間,照片產量隨之增加。

最新出版的《從暗淡到絢爛:看得見的港島故事》收錄過百張有關香港島的歷史照片、明信片,由黑白影像到彩色圖景,詮釋城市風景的變化發展。有別於一般圖解書籍,作者嘗試站在攝影師角度,解讀攝影技術和拍攝技巧的限制對社會研究的影響,務求從細微之處尋找突破點,還原昔日港島的真實面貌。

—

《從暗淡到絢爛:看得見的港島故事》

作者:張順光、陳照明、譚家齊

頁數:216面

定價:178元

按此線上購買