新世界發展的未來?

2024年09月30日

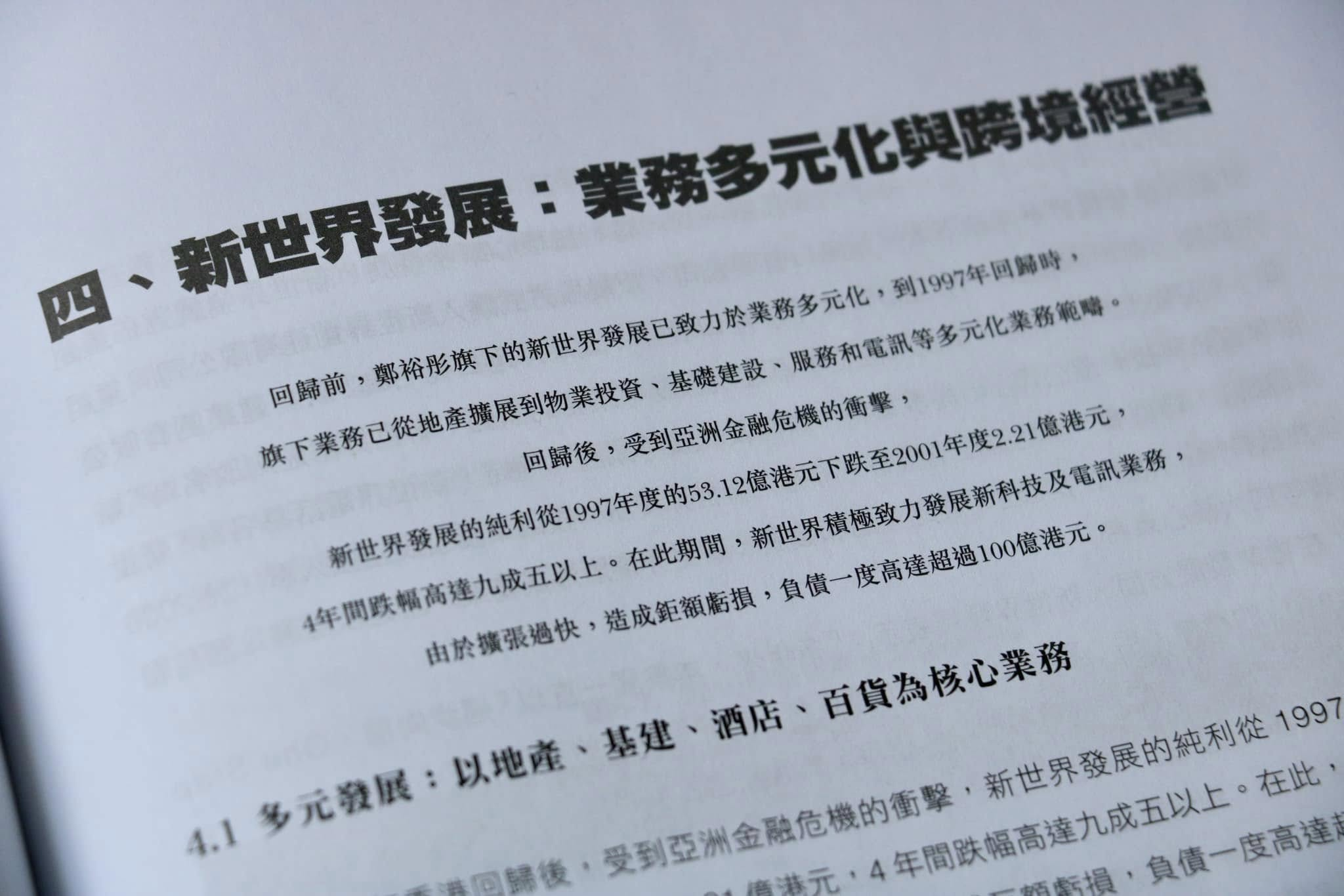

繼新世界發展行政總裁鄭志剛宣佈辭任後,新世界再向母企出售旗下股份。在80年代初,新世界發展完成尖東海傍的新世界中心發展計劃,市值一度超越長實、新地而成為華資地產公司的龍頭股。可是,今次並非是首次新世界遇上財政危機。80年代末,新世界便曾因收購失利一度負債近90億,當時創辦人鄭裕彤是如何帶領新世界發展度過危機?

「欠債就不是家財,我比較保守,不喜歡揹太高的債。」1991年,當時已退下一線的鄭裕彤重出江湖「救急」,展開一系列減債行動,將部分資產出售,甚至將被喻為鄭氏「皇冠上的寶石」的香港會議展覽中心會景閣豪華住宅也變賣套現。翌年,新世界透過發行零息價券及認股證將債務降至合理水平。同時,新世界重返地產老本行,以香港為基地發展電訊、基建及酒店業務,並重視在中國海外及內地投資,在基建、安居工程和舊城重建上佔得先機。經過數年努力,新世界發展再度躋身香港四大地產上市公司之列。

「新人事,新作風」,接下來的新世界,又會以怎樣的策略轉虧為盈?

好書推薦

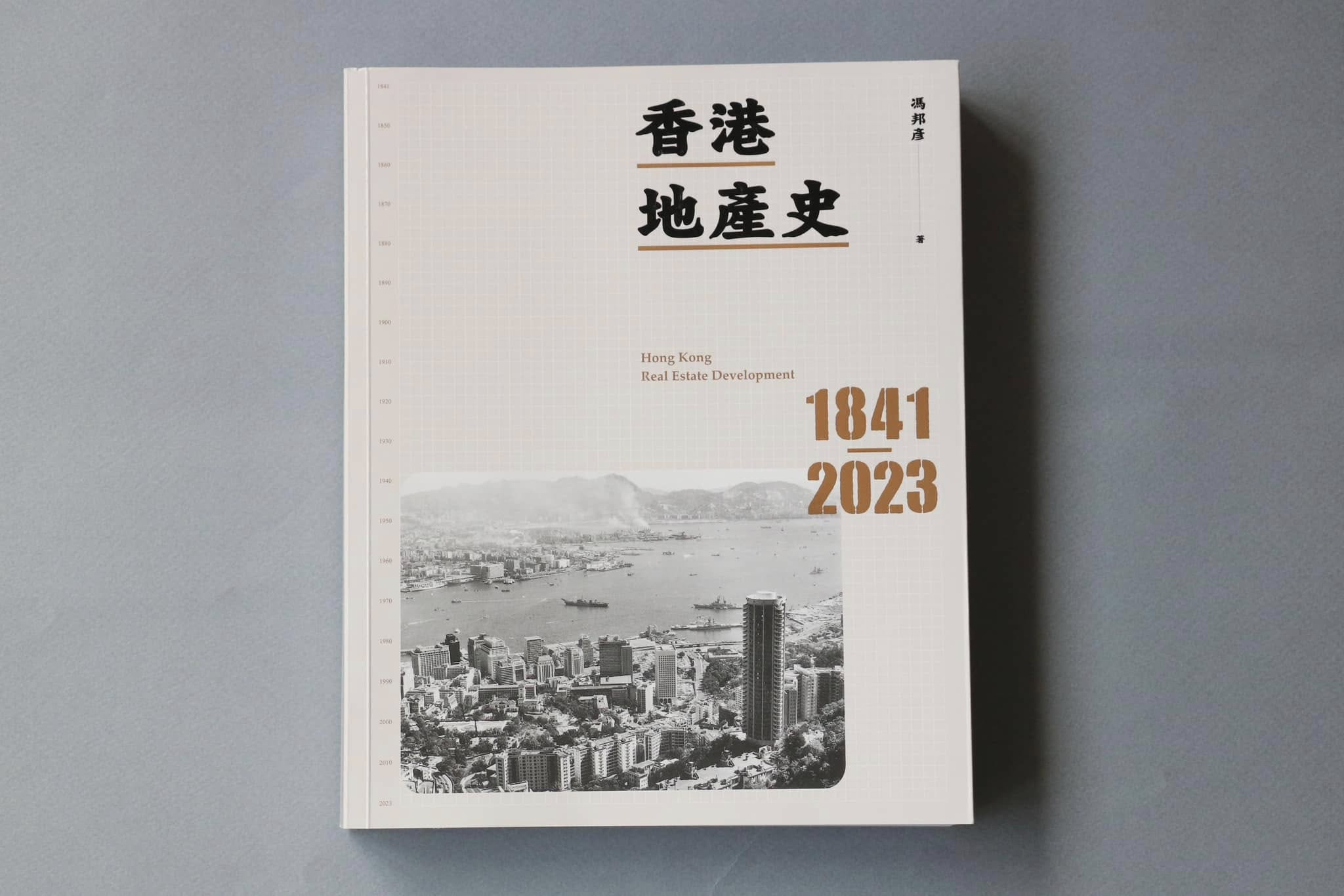

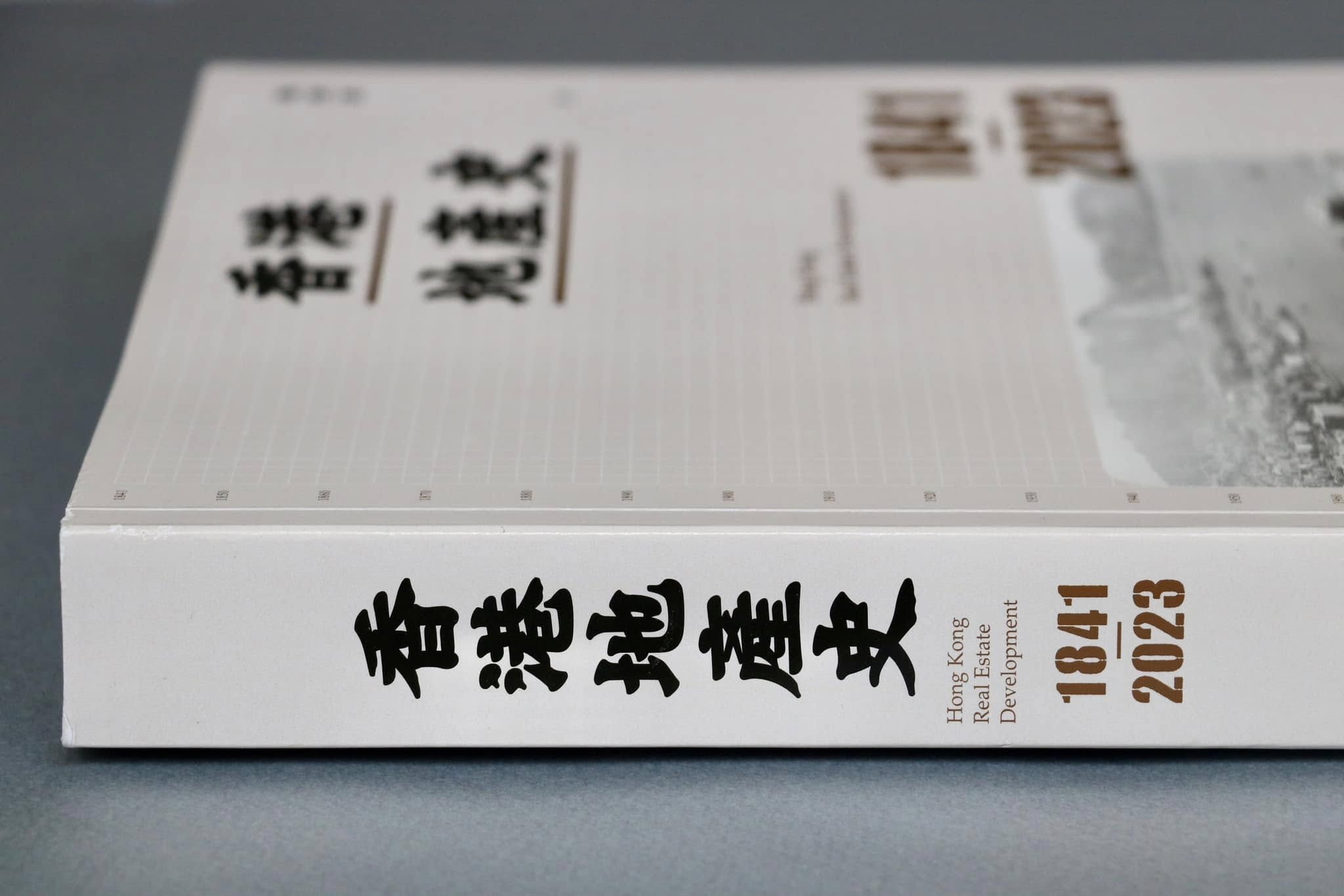

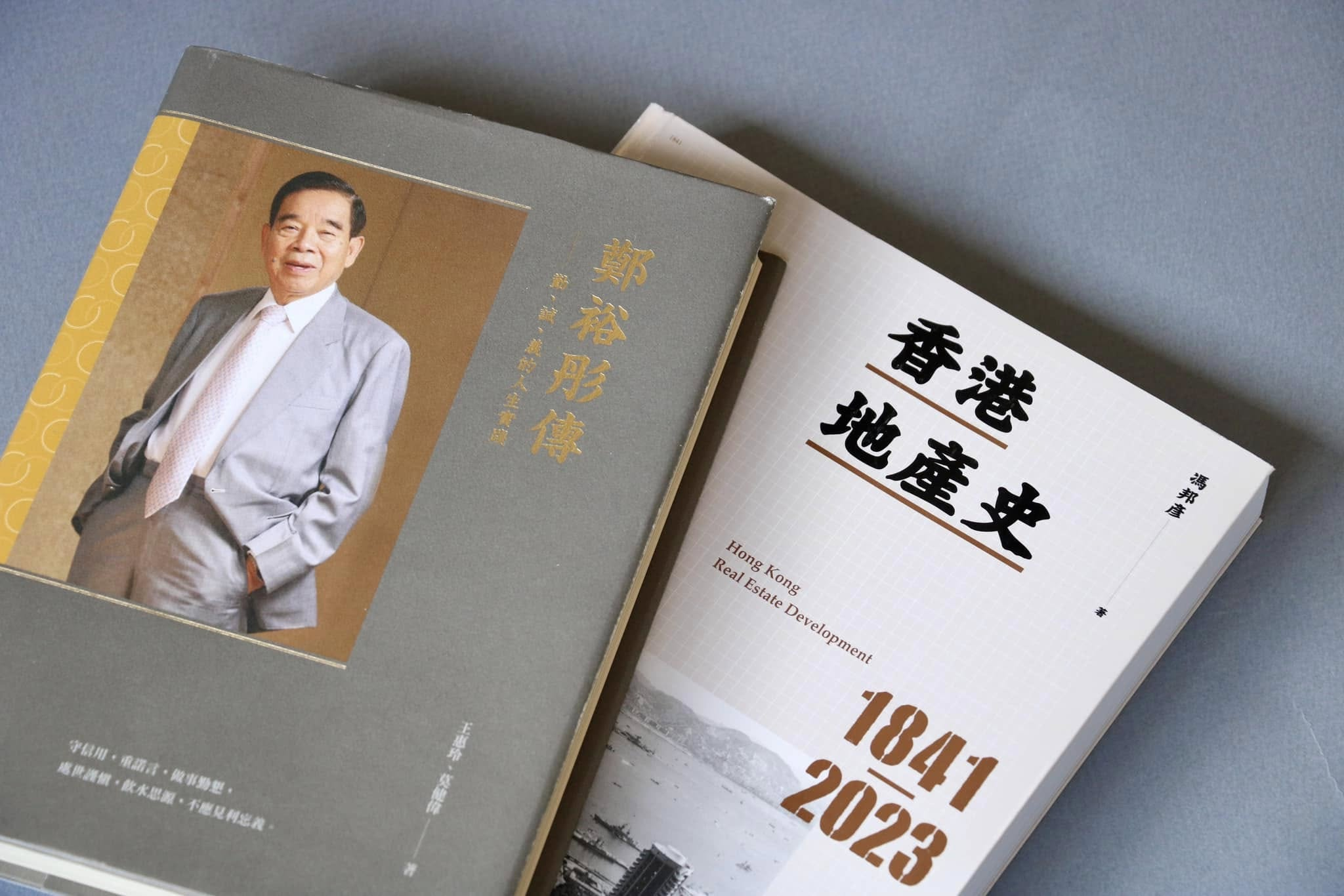

1. 《香港地產史(1841-2023)》

作者:馮邦彥

頁數:640頁

尺寸:210 mm × 260 mm

定價:$248

按此線上購買

2.《鄭裕彤傳──勤、誠、義的人生實踐》

作者:王惠玲、莫健偉

頁數:400頁

尺寸:170 mm × 230 mm

定價:$168

按此線上購買