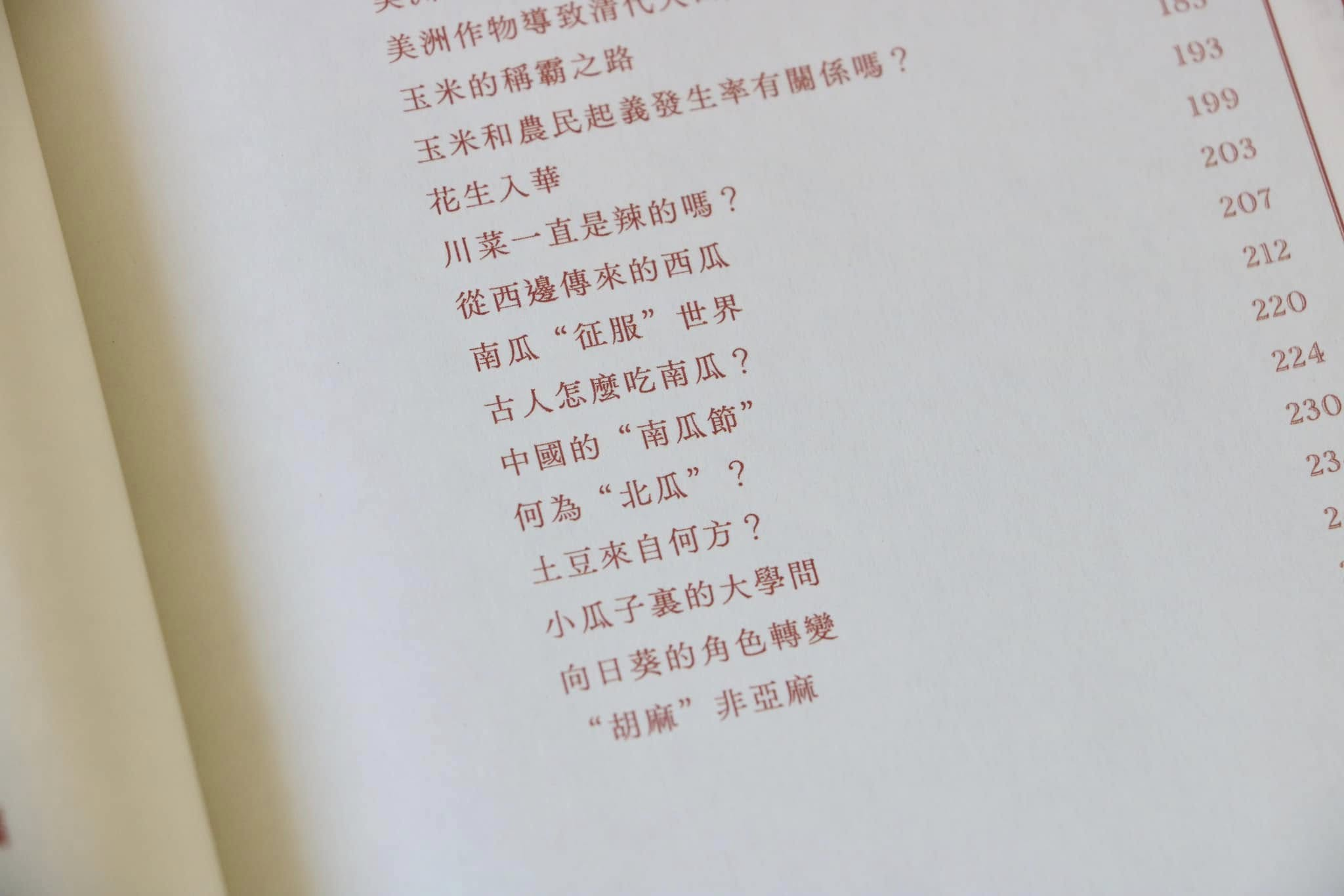

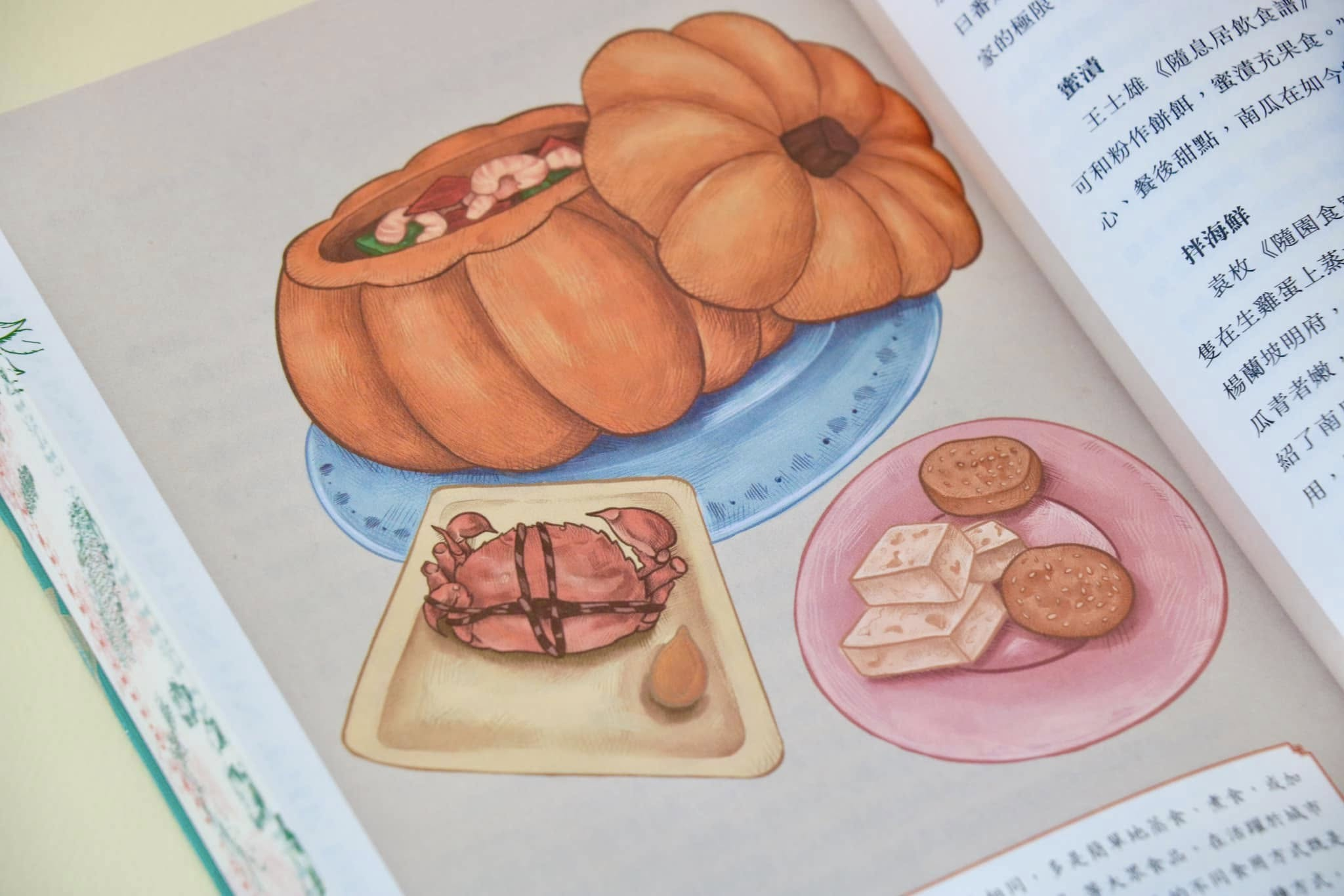

萬聖節特約:「南瓜」風俗知多少?

Trick or treat,不給糖果就搗蛋。如果要你立即說出最能代表到萬聖節的食物,你首先會想到的是糖果,還是以下的農作物?

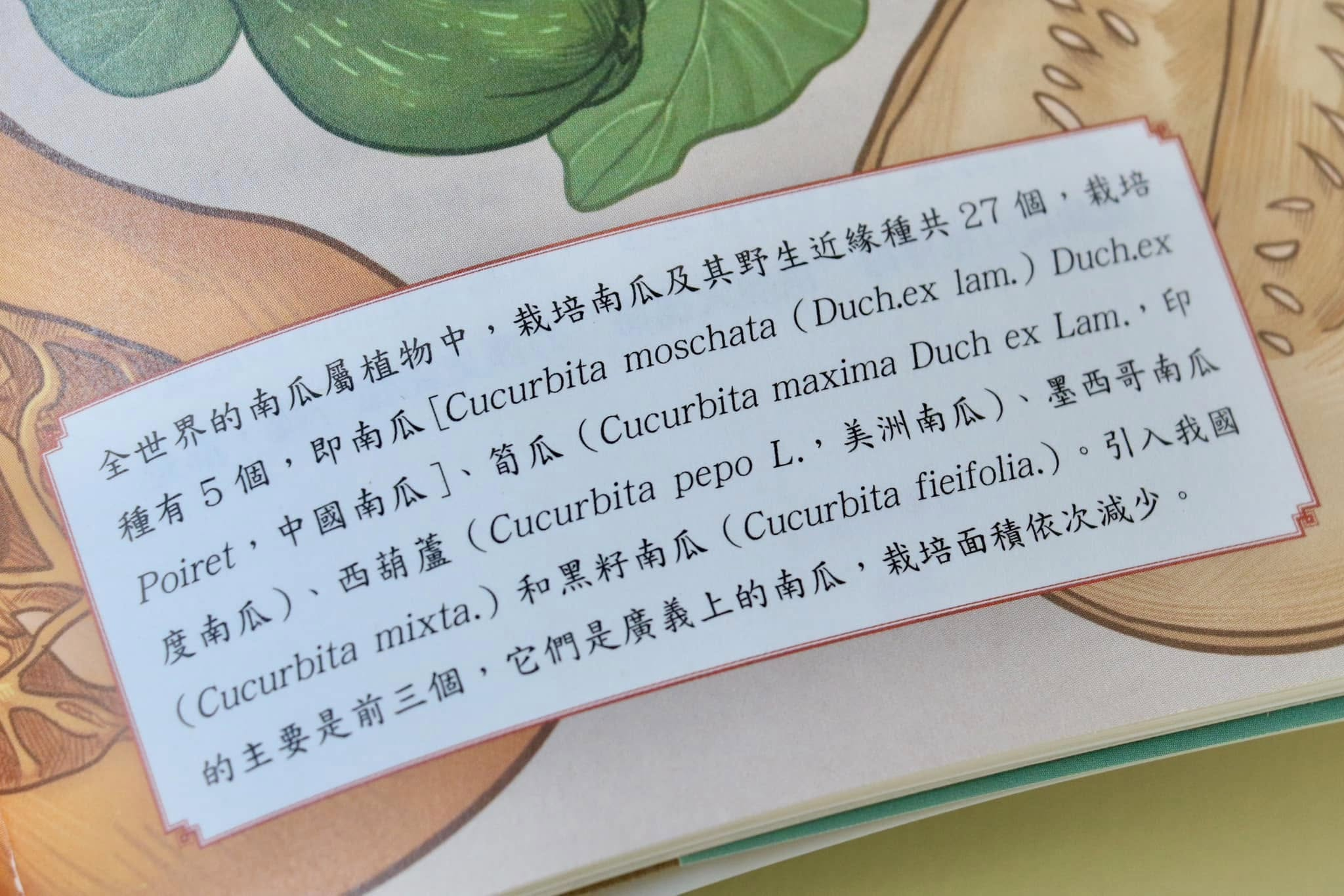

南瓜源自美洲大陸,自16世紀才傳入中國。隨着南瓜的引種和本土化,各個地區演化出不同的南瓜風俗,以及各式各樣的「南瓜節」:

- 農曆二月十三

1. 惠州南瓜節

惠州東勝村的南瓜節,過節氣氛堪比農曆新年。村民會舉辦祭祖活動,祭奠先祖趙侯爺的誕辰。當巡遊隊伍經過自家門前時,各家各戶都會燃放鞭炮、懸掛彩旗慶賀,村民更會自發組織舞獅隊和鑼鼓隊助興。南瓜節也是村民回鄉探親的時節,外出村民會回鄉拜親祭祖,甚至捐獻支持村中的公益事業建設。

- 農曆八月十五

2. 侗族南瓜節

主要活動是兒童打南瓜仗。少男少女分別組成南瓜隊和油茶隊。由少男組成的南瓜隊需要「偷」南瓜,為打南瓜仗做準備;由少女組成的油茶隊負責煮茶。南瓜隊備足瓜後,就會抬著串好的南瓜與油茶隊集合,晚上人們煮吃南瓜、喝油茶,茶足飯飽後便開始打通宵達旦的南瓜仗。

- 農曆九月初九

3. 毛南族南瓜節

這天家家戶戶都要把從田裏收穫的南瓜供人觀賞,由年輕人走門串戶,根據外觀和質地評選出「南瓜王」。選出「南瓜王」後,主人會把南瓜子留作來年種子,然後把瓜切塊煮成小米粥,與眾人一齊享用。

- 農曆十月二十五

4. 遼西南瓜節

當地山裏人認為吃南瓜可免災、強體禦寒、多子多福,所以在南瓜節當天必吃南瓜。

不同地區的南瓜節各有特色,你最想參加那一個?

《食日談:餐桌上的中國故事》

作者:李昕升

繪者:馬浩然

頁數:280頁

定價:港幣148元

詳情及線上購買