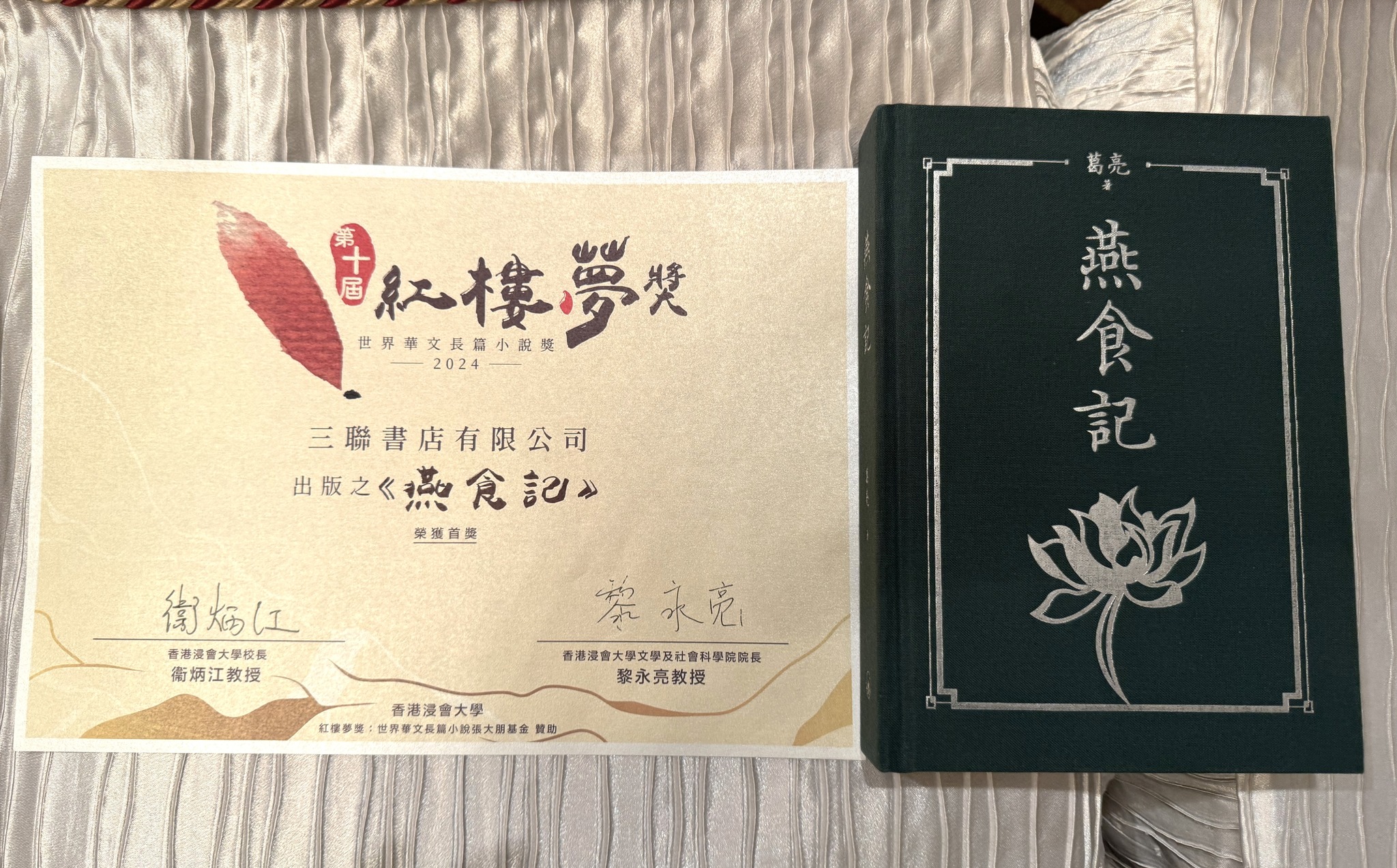

恭喜葛亮教授憑長篇小說《燕食記》獲頒第十屆紅樓夢獎首獎!第十屆「紅樓夢獎:世界華文長篇小說獎」頒獎典禮於今日(11月22日)在尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉行。由香港作家葛亮教授所著的《燕食記》榮獲首獎,葛亮教授應邀出席並領取首獎獎座。

典禮期間,大會安排葛亮教授與第九屆紅樓夢獎決審團獎得主──陳冠中先生,以「卻看嶺南風日好:粵港敘事與歷史書寫」為題進行作家對談,深入探討粵港敘事與歷史書寫。「學習一門語言,其實也是一種文化體驗的過程」,《燕食記》一書運用大量粵語、粵俚,發揮了葛亮他在香港生活的豐富養分。

葛亮教授的「家國三部曲」,由《朱雀》、《北鳶》到《燕食記》,創作功力越發成熟,敘事亦轉移至嶺南粵港的位置。今年他於香港三聯書店出版最新長篇小說《靈隱》,正式開展「南方圖志」的小說系列,系列重點書寫嶺南文化,自省長年居港的體悟與情感。

每兩年一屆的「紅樓夢獎:全球華文長篇小說獎」由香港浸會大學文學及社會科學院主辦,通過獎勵已出版的優秀華文長篇小說,提高世界華文小說水平。今次獎座取名「歲月難留」,由香港藝術家李康生設計,利用樹木的紋路、年輪,注入鎏金,表現《燕食記》的歷史書寫,字字如歲月似金,滲入世人生命之中。

再次祝賀葛亮教授獲獎,期盼葛教授未來寫作上機杼一家,創作更多別出心裁的香港故事!

《燕食記》

作者:葛亮

出版日期:2023年11月

頁數:488頁

定價:港幣138元

詳情及線上購買

相關文章

Skip to content

【點讀】新界牛「失業」故事:與世無爭,以另類方式繼續守護田野

如果你是屯門人,想必也被問過:「你是不是騎『牛』返工?」新界「牛出沒」的景象尋常不過,但香港野牛從何而來?為什麼牠們會流浪香港鄉郊? 聽《隱山:山居日月筆記》點讀有聲書 「村邊黃牛多有戒心,與人類保持距離,但也有兩隻年輕的牛經常主動靠近我,心情好時還會讓我摸摸頭。牠們睫毛修長、眼神溫柔,教我不得不想起『初生之犢』,諺語典故始於《莊子.知北遊》:『汝瞳焉如新生之犢,而無求其故。』莊子讚美眼前的『你』有如新生小牛,達到了純真渾厚、無知所求的修為境界。」 作者葉曉文在2021年搬到只能徒步或乘船前往的荔枝窩村居住,在這塊偏遠但乾淨的土地,她與自然譜寫出怎樣的故事? 《隱山:山居日月筆記》作者:葉曉文出版日期:2024年7月按此線上購買

Skip to content

經典中秋詞《水調歌頭》是如何誕生的?

出自蘇軾《水調歌頭》的「但願人長久,千里共嬋娟」,直到今時今日依然是中秋節的經典名句。到底蘇軾當時是以怎樣的心情寫下這首「中秋詞」?

Skip to content

【讀書雜誌】風雨逼人一世來:葉嘉瑩的回歸

古典文學研究大家葉嘉瑩一生致力鑽研古典文學,曾獲中華詩詞終身成就獎、2014中華文化人物、中國政府友誼獎等殊榮。葉嘉瑩的一生飽經風霜,年輕時喪母、中年時喪父;遷居台灣後接連經歷政治迫害、丈夫家暴與喪女之痛。面對命運無情的打擊,葉嘉瑩是如何把悉心維護家庭圓滿的小愛,化為奉獻給民族文化的大愛,展露生命的堅韌特質? 遭遇磨難時,葉嘉瑩往往選擇通過古典詩詞創作排解愁緒,化悲傷為力量。喪女之後,葉嘉瑩一連寫下十首《哭女詩》,當中最後一句「痛哭吾兒躬自悼,一生勞瘁竟何為?」盡顯悲痛。不過葉嘉瑩沒有被悲傷擊倒,更在七十年代末歸國講學,盡一己之力推動古典詩詞的教學和研究,把她從詩詞中體會的能量推己及人,傳佈社會。化小我的悲歡離合為大我的高膽遠曯,這不僅是葉嘉瑩自我心靈的昇華,也是宣揚中華文化的最佳典範。 全文詳見《讀書雜誌》(第十五期)「書人書事」欄目。《讀書雜誌》(第十五期)現於各大書店有售,電子書經已推出! 網上購買:https://bitly.cx/cy175電子書:https://shorturl.at/REKdz推薦書單:https://bit.ly/3R7wMiJ

Skip to content

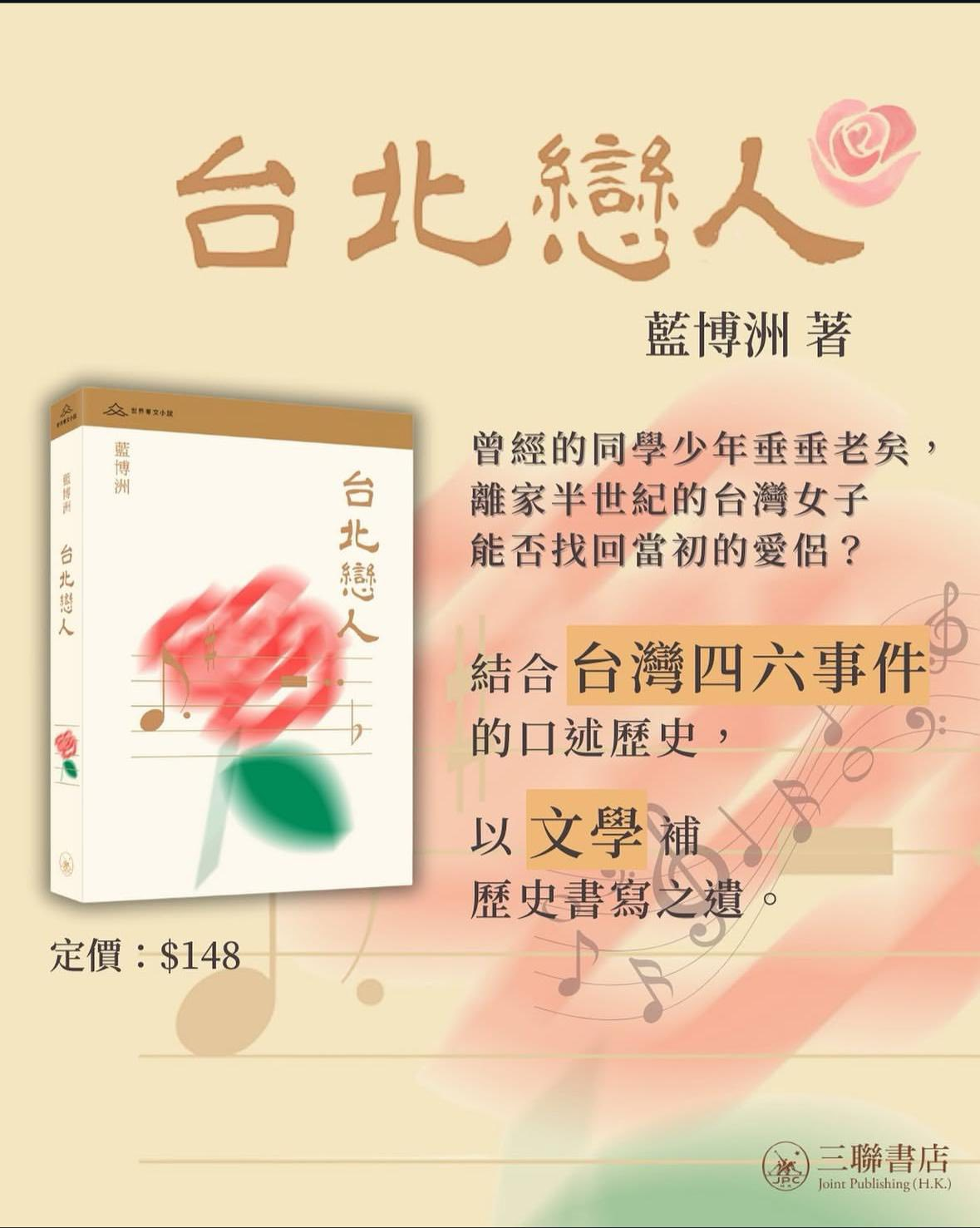

當歷史成為「迷題」,我們如何用文學繼續追問?

1949年4月6日凌晨,200多位台灣學生被軍警直接逮捕,他們被控涉嫌「張貼標語、散發傳單、煽惑人心、擾亂秩序、妨害治安、搗毀公署、私擅拘禁執行公務之人員」等罪名。事件發生後,學校在政府督導下成立「整頓學風委員會」重新審核學生資格,被除名的學生多達36名,被補學生陸續被起訴或遭到以各種罪名的「二度逮捕」。校園的校風轉趨保守,學術自由深受反共教育干預,白色恐怖在校園蔓延,史稱「四六事件」。 若不惜憾事只成為過去,我們又該如何追憶下去,讓世人記住歷史? 「其實,我之所寫,不是要刻意宣傳什麼理念,而是現實存在但以前不能談,一般人也不知道的一段台灣史而已。我之所以會一直寫它,當然是因為對它有一定的認識與感情,更因為它對台灣社會以及兩岸關係的今天或者未來都有很重要的以史為鑒的意義,因此希望有更多關心台灣問題終極解決的人可以通過具有審美價值的小說來理解它的意義。」 ——藍博洲,輯錄自《台北戀人》港版自序 由台灣作家藍博洲所著的長篇小說《台北戀人》,在多年蒐集四六事件歷史證言與相關史料的基礎上寫成。全書以第一人稱敘事,講述一位老婦人從北京回到台灣,逐一探訪當事人,尋找五十年前失蹤的戀人,揭開四六學運前後的塵封記憶。而在輔線中,九十年代的台灣大學生發起了解禁平反運動,以獨特的視角解讀白色恐怖下的台灣學生運動。 《台北戀人》作者:藍博洲頁數:440頁開度:140 x 200 mm定價:港幣148元按此線上購買

Skip to content

【讀書雜誌】銀髮樂活:「五感之下」,細味生活

近年,香港六十五歲以上的勞動人口激增,廢品收賣、茶餐廳服務員、超市收銀等崗位漸成銀髮專屬。另一邊廂,越來越多的長者在退休後,嘗試以各種新潮的工作或休閒方式,充實自己突然放慢節奏的生活。 樂活為人,亦為己。退休後與職場斷開連接的銀髮族,如何與都市建立新的聯繫?第十五期《讀書雜誌》回到人生的起點,以幼兒教育裡的「五感」(即視覺、聽覺、嗅覺、觸覺和味覺)為題,了解銀髮族的樂活方式,看看香港這座城市,如何擁抱慢慢變老的他們。 「看」得見的銀髮時尚:Swing(劉先穎)在2018年開設長者時裝品牌「縫補寶康健服裝」,其服飾從款式、材質到穿脫的簡易程度都是為長者量身打造,希望他們能在穿上美觀實用的衣飾後重拾自信。 「聽」尋知音人:年屆七十的Ann 姐(梁淑卿)退休後重返校園學習古箏,其後加入「新界西長者學苑聯網」的中樂團演奏,最近開始協助導師指導其他同學,未來仍會繼續學習,挑戰自己。 「嗅」出不妥當:六十五歲的Philip(韋寶華)在疫情期間創立社區服務公司「小修繕,大意義」,幫助長者解決家居小問題。截止現時為止,Philip已招募過百名義工,並成功協助逾五百位長者。 「觸」碰心靈:瑜伽導師Fay(鄭詠霏)去年創立自己的瑜伽工作室Diva Yoga Studio,並為長者度身訂造「齡活瑜伽」訓練課程,幫助他們在安全的情況下培養運動習慣,循序漸進改善痛症,保養身體。 全文詳見新一期《讀書雜誌》「文化焦點」欄目。《讀書雜誌》(第十五期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://bitly.cx/cy175電子書:https://shorturl.at/REKdz今期推薦書單:https://bit.ly/3R7wMiJ