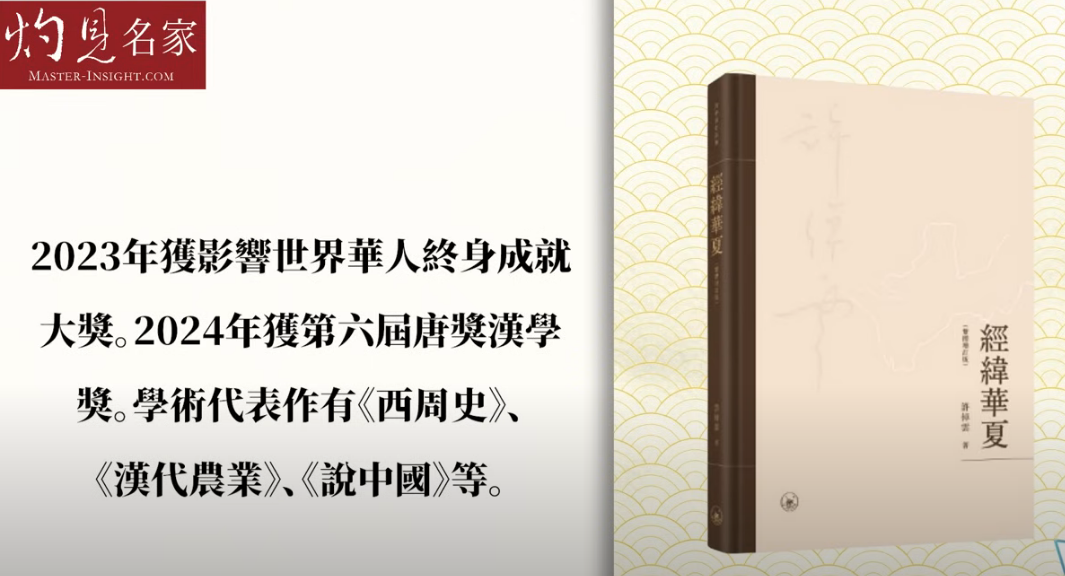

許倬雲教授頒獲第六屆唐獎「漢學獎」!

恭喜美國匹茲堡大學歷史學系榮休講座教授許倬雲頒第六屆唐獎的「漢學獎」以表彰他在漢學領域的卓越貢獻。許教授的史學能見其大,其中國古代專論發掘長期歷史的本質問題,通史解釋著重文化之涵容與交流,尋找中國在世界的定位。

唐獎是全球性學術獎項,由2012年創辦至今,分別設有「永續發展獎」、「生技醫藥獎」、「漢學獎」和「法治獎」四個獎項,均屬諾貝爾獎未及涵蓋的領域。「漢學獎」旨在表彰漢學領域之成就,並彰顯中華文化對人類文明發展之貢獻。

許倬雲教授早年將社會科學方法用於史學研究,晚年則專注在通史論述。他的學術從「史實」中求「史識」,證明漢學並不局限在學院象牙塔內,可以走入社會,與人文社會科學各領域對話。

香港三聯有幸和許倬雲教授合作,推出港版《經緯華夏》(繁體增訂版)和《許倬雲十日談:當今世界的格局與人類未來》。前者《經緯華夏》(繁體增訂版)為一部華夏文明從成長到成型的傳記,許倬雲教授以「大歷史」的觀看視角與思維方式,對華夏內外的歷史互動重新歸納排列,梳理中國文化的發展軌跡。今次的繁體增訂版,更收入了新篇章。後者《許倬雲十日談:當今世界的格局與人類未來》為許倬雲教授在疫情期間一系列的線上講座精華,討論的問題涉及瘟疫、中美衝突、美國內部問題、全球化、科技與哲學等重大課題,以對話的方式還原歷史源流。

《經緯華夏》(繁體增訂版)

出版日期:2024年7月

定價:港幣168元

詳情及線上購買

《許倬雲十日談:當今世界的格局與人類未來》

出版日期:2024年7月

定價:港幣148元

詳情及線上購買