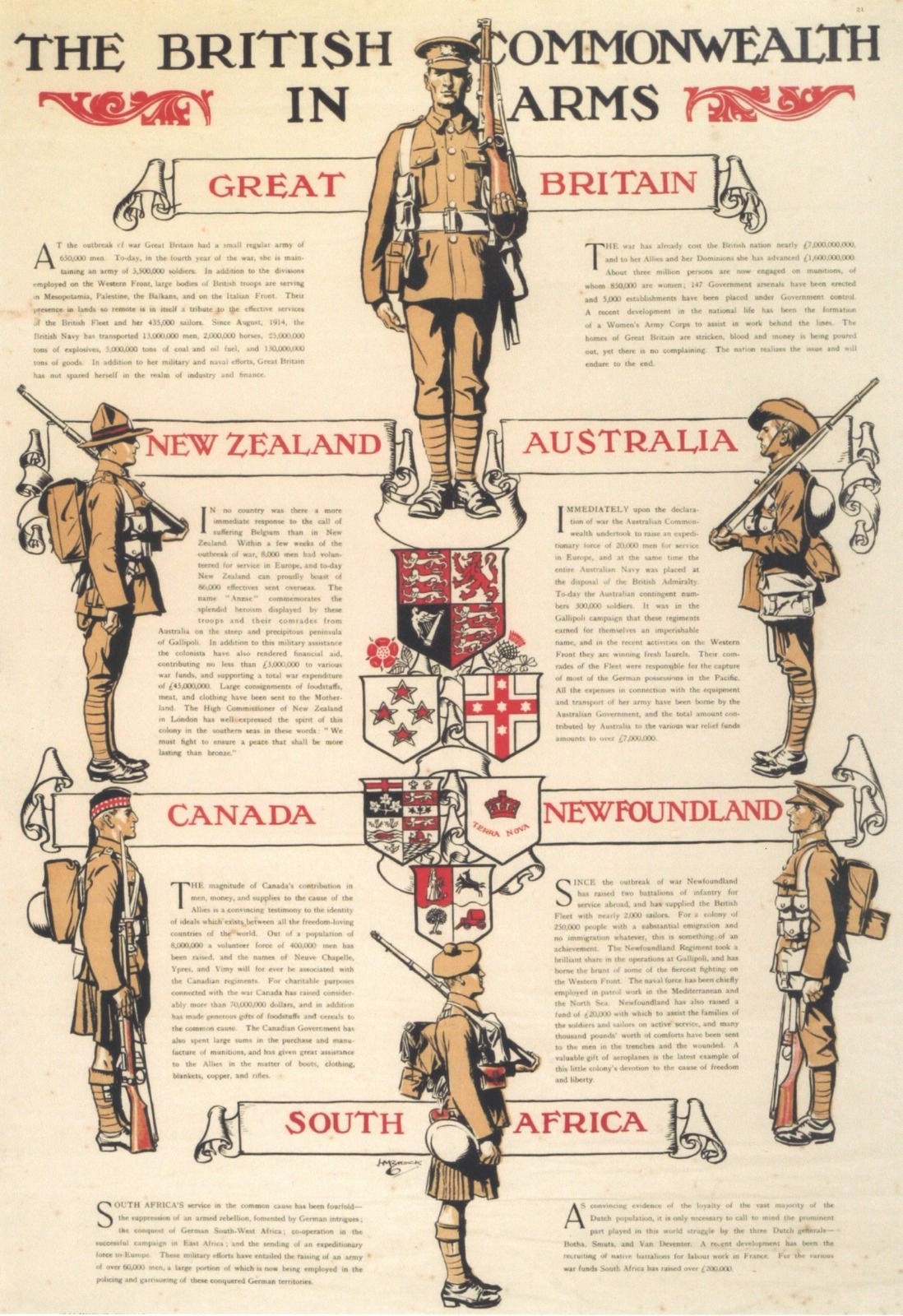

「《榮歸君國》仔細探討1941年11月抵港的『C部隊』經歷。近2,000人的C部隊在香港傷亡慘重,在其後三年零八個月的戰俘經歷中更受盡磨難。《榮歸君國》引用多年來蒐集的口述和個人資料,探討戰爭和戰俘經歷對這批加拿大官兵的長遠影響,以及他們爭取認可及紀念戰友的歷程。這書對第二次世界大戰時的香港和加拿大歷史、以及戰爭對人的傷害均有深刻的描寫,即使對這段歷史熟悉的讀者,亦能在書中發現罕有的史料。」——香港浸會大學歷史系鄺智文博士

1941年11月,接近二千名加拿大官兵到港支援抵擋日軍。為期十八天的香港保衛戰,造成了二百九十名加拿大官兵陣亡,其中包括羅遜准將。衛港加軍戰俘的故事,既折射出人性的光輝,也毫無保留地呈現了戰爭的可怕及對人性的殺傷力。

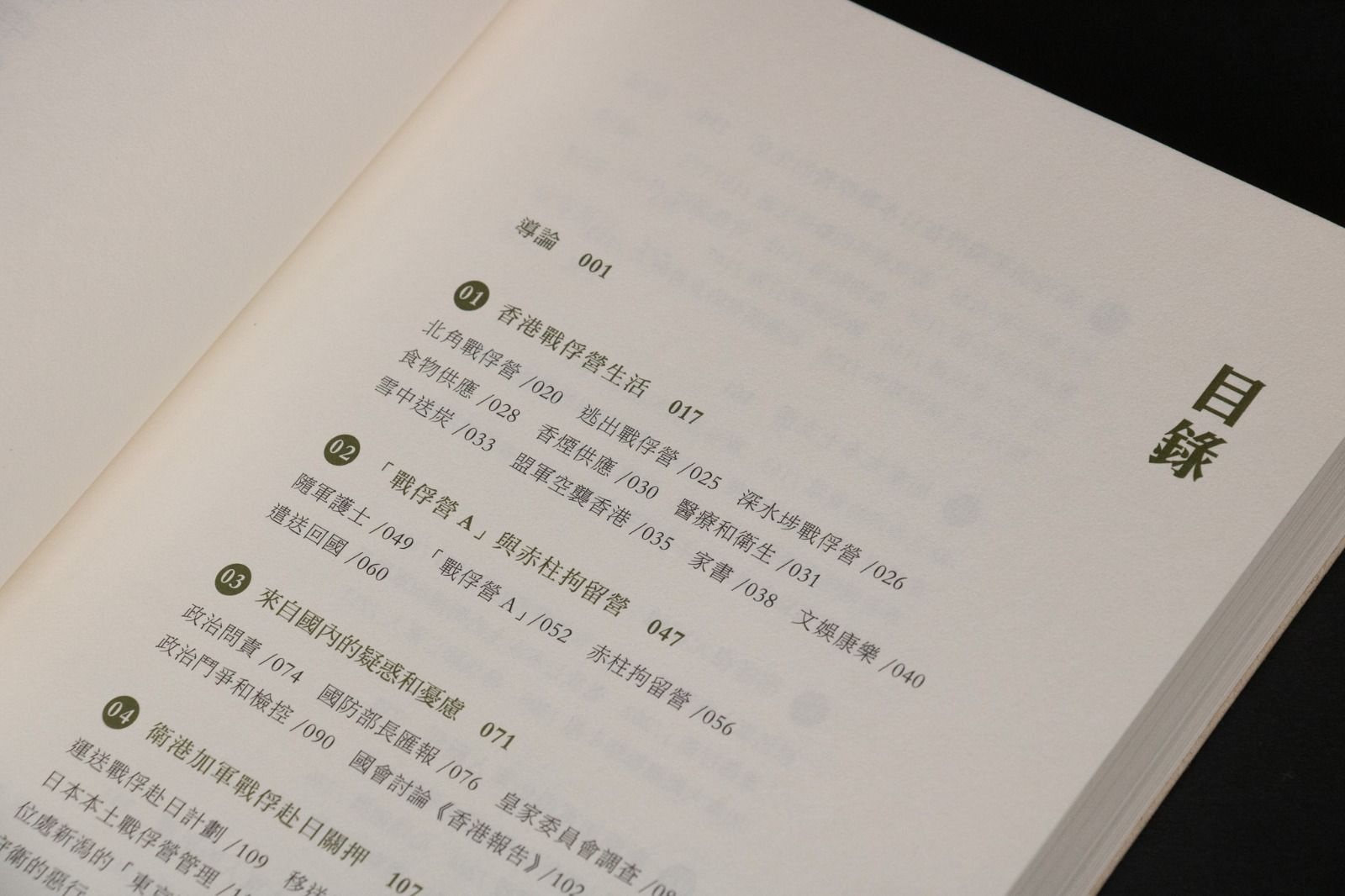

由周家建博士所著的《榮歸君國:香港戰役中的加拿大軍團》,重塑加拿大官兵如何被牽扯進香港戰役,並關注戰爭結束後生還的加拿大官兵的生活,闡述戰爭對軍人所造成的身體和心理的創傷。

《榮歸君國:香港戰役中的加拿大軍團》

作者:周家建

頁數:320

開度:168 mm × 230 mm

定價:港幣128元

相關著作

《孤獨前哨:再論一九四一年香港戰役》

作者:鄺智文、蔡耀倫

頁數:464

開度:168 mm × 230 mm

定價:港幣218元

按此線上購買

相關文章

Skip to content

【重回二戰時】俯瞰歷史,見證戰火下的香港

1945年8月,日本天皇宣佈無條件投降,香港結束三年零八個月的苦難歲月。時光飛逝,今年是抗戰勝利80周年,讓我們翻開《鷹眼之下:戰時航空照片中的香港(1941–1945)》,透過二戰期間美國陸軍航空隊及日本陸海軍在香港上空拍攝的照片(圖1至圖5),重看這段動盪時光—— 最後,我們特意節錄書中香港測量師學會會員區智浩先生的序言,祝願終有一天,世上再沒有何一個人要承受戰爭中的苦難: 「得知鄺智文博士深入研究二次大戰香港日據時期的航空偵察和戰時民生,令人深感欣慰。一般軍事愛好者通常只關注那些在空戰中擊落數十架甚至上百架敵機的英雄,卻往往忽略了背後默默付出的「航空偵察兵」。即使像德國空軍王牌埃里希‧哈特曼(Erich Hartmann)擊落了352架敵機,也無法挽回盟軍對斯圖加特(Stuttgart)大轟炸所造成的巨大破壞與影響。如果沒有美軍PBY卡特琳娜偵察機及時發現南雲忠一的航母機動部隊,美軍也無法贏得中途島戰役,從而改變太平洋戰爭的態勢。每次戰略或戰術轟炸的成功背後,都離不開事前精確的航空偵察。若缺乏準確的目標情報,即便飛行員冒著被擊落的風險,昂貴的炸彈也可能落在毫無價值的目標上,造成人員和資源的浪費。 《小王子》的作者安東尼·聖修伯里(Antoine de Saint-Exupéry),正是一名無聲奉獻的航空偵察兵。他在駕駛F-5偵察機(由P-38改裝)執行偵察任務時,不幸被德軍Me-109擊落於地中海犧牲。 航空照片是一種中性的時空記錄。在戰爭期間,它們是關鍵的軍事情報;而在和平時期,則成為支撐社會建設與規劃的重要地理資訊。政府需要比對新舊航空照片,以掌握民生事務和環境變化的動態。一張航空照片更勝千言萬語,清晰呈現出人類活動和自然環境變遷的痕跡。然而,航空照片本身卻無法訴說拍攝者在拍攝瞬間的心情、壓力與想法。無論是飛行員、偵察員還是航空測量師,他們在有限的時間內,面對天氣變化、敵方炮火或緊迫航空交通管制,往往只有一次拍攝目標的機會,每一次拍攝都充滿著挑戰與壓力。希望大家亦同時能感受到拍攝每一張航空照片的困難,多少也是一種冒險與膽色。 透過這本書的介紹,讀者更能立體深入地了解日據時期香港市民的生活,感受到他們在戰爭中的苦難。願世界和平,讓航空照片僅用於和平時期的社會建設與地理資訊的應用。」 《鷹眼之下:戰時航空照片中的香港(1941-1945)》作者:鄺智文頁數:408頁尺寸:210 × 290 mm定價:$298按此線上購買

Skip to content

何謂「嶺南」?

在日常生活中,我們不乏聽到「嶺南」一詞,如香港文化博物館畫家趙少昴的「嶺南畫作」、荔枝角公園充滿古雅氣息的「嶺南之風」⋯⋯事實上,嶺南不只是一個單純的地理位置概念,而是一種不斷轉化,按不同時期的社會與政治需要,注入新定義的文化意象。

Skip to content

誰是二叔公?

ViuTV劇集《光明大押》劇情講述由謝君豪飾演的駐店「二叔公」因老闆夫婦二人早逝,靠着當舖生意養育老闆一對兒女的故事。在香港經濟尚未起飛之時,人們幾乎都是「餐搵餐食餐餐清」,出入當舖借錢應急乃是平常不過之事,當舖的「二叔公」便負責鑑別典當物品的真偽,並為抵押品估值。 香港當舖是否已式微?由徐振邦所著的《香港當舖遊蹤(增訂版)》,便配合大量的舊報章和照片,詳細介紹了香港當舖的特點,還有行業過去及現在的發展: 當舖內的「遮羞板」不是空穴來風? 縱使昔日香港社會生活水平不高,不少人也認為到當舖進行典當交易是有失身份的事。為了顧全面子,人們進入當舖前不僅要左顧右盼,還要迅步躲在遮羞板後面,並且將當票好好收藏,生怕別人看到自己身上有當票而尷尬。 「借錢送禮」是常態? 「寧借錢,也要送禮」是舊時香港社會的普遍現象。當時市民的生活水平不高,新年派紅包、結婚送人情等自自然然成為經濟壓力。為求送禮送得體面,人們只好向「二叔公」求助。 身上任何財物都可以成為典當物? 以前人們生活困苦,身上可能連一件稍有價值的物品也沒有,所以日常用品如墨水筆、舊衣物等也可以成為典當物。一來,當舖不能強求市民抵押貴價物品;二來,當舖認為只要能賺錢的物品,都會接受典當。 《香港當舖遊蹤(增訂版)》作者:徐振邦出版年月:2023年6月按此線上購買

Skip to content

【信報】殯葬業研究學者劉銳業 細說海葬文化及遺體運送

海葬歷史源遠流長,但於華人社會仍屬一種新興的殯葬方式。香港最早期的海葬服務是怎麼樣,與現時有甚麼分別? 「殯儀業界人士告訴我,這個服務在最早的時候,船上並沒配設撒灰管道(編按:也沒現在附設的水中可降解骨灰袋),結果骨灰很容易被吹回頭。這時一些師傅就會說:『是不是先人不想走呢?』及後,當管道出現了,由於易被海水沾濕,骨灰袋有時黏着管道不動,所以人們加用一支棍,才能把骨灰袋推下海中。後者,其實感覺有少許不尊重。」 漁民「生」於海,是否也會「葬」於海?為何海葬被視為「綠色殯葬」?現時政府的海上撒灰服務,有進步空間嗎?「漁民墳場」又是怎樣一回事? 信報專訪全文 《方生方死:被遺忘的專業》的作者之一劉銳業將於信報訪問中解開大眾對海葬的迷思! 《方生方死:被遺忘的專業》作者:梁偉強, 劉銳業, 馬淑茵ISBN:9789620451232港幣定價:$128出版日期:2023年3月

Skip to content

【電視劇名媛望族】舊時三妻四妾是常態?:從《香港社會掌故叢談》了解香港昔日婚姻制度

舊劇集《名媛望族》最近在Threads再度成為話題,劇中男主角(劉松仁 飾)鍾卓萬與四位太太的愛恨情仇成為一大亮點。「妾侍」本是封建社會中的不文明產物,為什麼在早期的香港社會依然存在?由魯金所著的《香港社會掌故叢談》便有略談一二: 「在開埠初期,香港並沒有制訂婚姻法。1852年3月16日,香港產生了有史以來第一條婚姻法,名為《香港婚姻條例》,主要是給予英人婚姻的合法權利,未能普及全港市民。1875年,港府才修改婚姻法,把華人也包括在內。 1875年的《婚姻條例》內容共38條,附表六張,由翌年3月1日起施行。當中規定『非基督教人士,依照其本身信奉之法律禮教結婚者』即視為合法婚姻。《大清律例》雖已被中國人廢棄了幾十年,但這是當時唯一視妾侍有合法地位的『法律』,因此男人仍可以『依照其本身信奉之法律禮教』為由迎娶妾侍。 1932年,香港頒行《離婚條例》及《香港離婚規程》,至此才有分居、婚姻無效、假處分令和確定離婚令等規定。戰後,很多婚姻訴訟及合法承繼人的訴訟案件中,辯護律師往往引用《大清律例》作為婚姻及合法繼承權的爭訟理由。這些爭訟大多是針對妾侍的合法地位而發,於是引起香港婦女界的注意。 自二十世紀五十年代至六十年代,婦女界幾乎每年發起廢妾運動,促使港府修正法律漏洞,確定一夫一妻制為合法的婚姻。 經過多年的爭取,港府終於決定在1971年10月7日實行一夫一妻制,把妾侍摒出婚姻法之外。」 —— 《香港社會掌故叢談》收錄香港著名掌故家魯金有關本地社會發展的掌故文章,從人口、教育、經濟、治安等角度回溯本地百多年來的歷史變遷,助以理解香港發展至今的社會軌跡,作為觀察社會面貌之借鏡。作者:魯金頁數:280頁尺寸:145 x 210 mm定價:$108 按此線上購買