【張愛玲去世30週年】在文字世界之外的另一個張愛玲

服裝是張愛玲自我表達的重要方式,而旗袍是所有服裝中張愛玲的最愛。張愛玲曾說過:「再沒有心肝的女人,說起她『去年夏天那件織錦緞夾袍』時候,也是一往情深的。」她親手裁衣,執著於細節與獨創,服裝於她,是女性自我定義的權利。

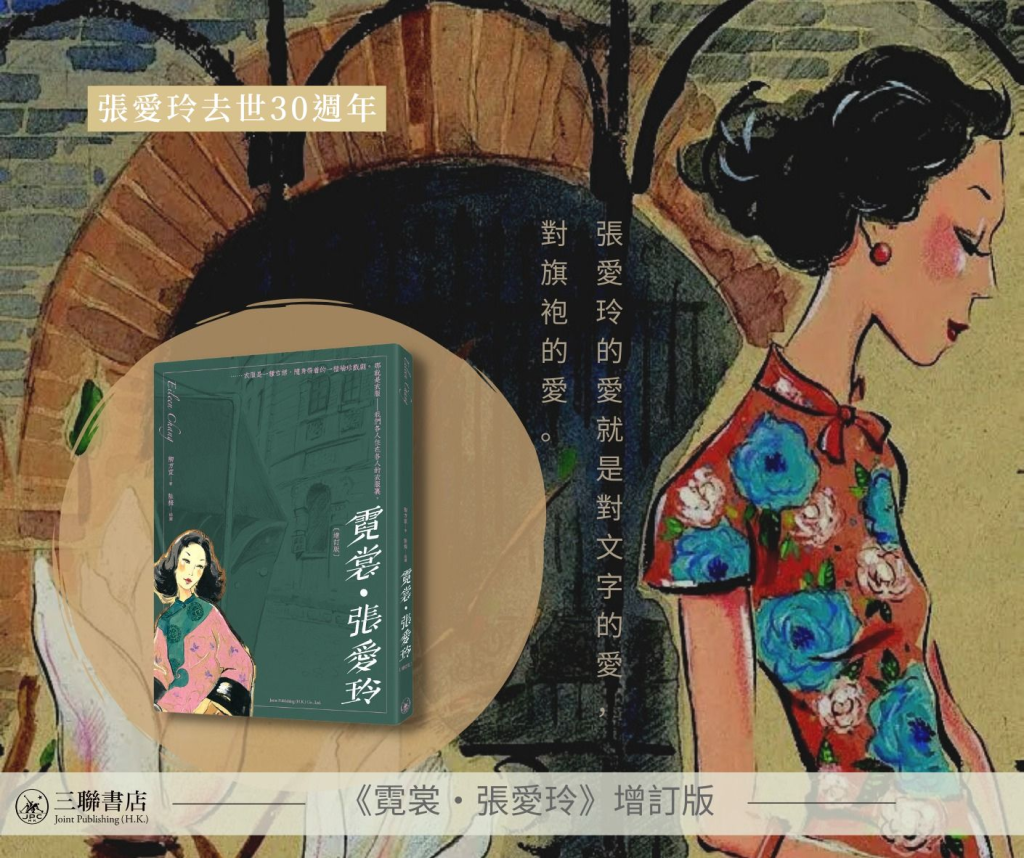

由陶方宣所著的《霓裳.張愛玲(增訂版)》選取了張愛玲自己和其筆下的一件件霓裳華服,解析張愛玲對服飾的熱情與依戀、張氏小說主人公服飾深含的寓意,配以精美的插畫,一步一步探究張愛玲的審美觀和人生觀。書中〈生命的衣裳——矮領子布旗袍〉一文,便從一件自制的旗袍說起,走近她的精神世界:

「小裁縫的手藝無法滿足張愛玲的服裝癮,她只能親手製作服裝來表達自己的主張。在香港讀書時,她連連得了幾個獎學金,省下點錢,便自選衣料,自己設計。這件衣服她弟弟張子靜曾見過,是一件矮領子布旗袍,大紅底子,上面印着一朵一朵藍的白的大花,穿的時候要像套汗衫一樣鑽進去,兩邊沒有紐扣,領子下還打着一個結,袖子短到肩膀,長度只及膝蓋。張子靜問她是不是香港最新的樣子,張愛玲笑道:我還嫌這樣子不夠特別呢!

張愛玲因為打仗放棄讀書從香港回來,張子靜明顯感覺到她變得很洋氣,標誌之一, 就是這件她親手製作的矮領子布旗袍——說到底,在所有服裝中,旗袍還是張愛玲的最愛。 小的時候她就癡迷華服,彷彿天生如此——多半還是受家庭和母親的影響,《對照記》裏有她多幀童年照片,每一張都衣着得體精緻,色彩永遠那麼和諧,這背後若沒有一位講情調、有品位的大人,那是不可思議的。記得一張她坐在古銅色籐椅上的照片,麵團似的,微微笑着,一身淡藍色的薄綢連衣裙,領口和袖口都一色純白,白襪黑鞋,臉上有腮紅,像電影裏小童星似的。後來她飛快地長大,衣服更多了,因此總是嫌日子過得太快了:突然又長高了一大截子,新做的外套不能穿。蔥綠織錦的,一次也沒上身,已經不能穿了,以後一想到那件衣服她就很傷心,認為是終身的遺憾。在張愛玲眼裏,衣裳是有生命的,曾和自己肉體相連,肌膚相親,貼心貼肺,是另一個自己,情如姐妹——

她最愛的只能是旗袍,古典又現代,時尚又保守——在滿清的時候,旗袍主要用於宮廷,皇太后、皇后用明黃色朝袍,貴妃、妃用金黃色,到嬪就只能穿秋香色。領托、袖口、 側襬、下襬的鑲滾花邊道數有『十八鑲』之稱,發展到極致的,可以連旗袍本來的面目都看不出——袖口內綴接可以拆換的華麗袖頭,袖頭還要鑲滾繁多的花邊,乍看上去似乎穿了好幾件考究的衣服。總之就是不擇手段把面子撐足,而人體曲線則全然不管不顧。張愛玲說:『在滿清三百年的統治下,女人竟沒什麼時裝可言!一代又一代的人穿着同樣的衣服而不覺得厭煩削肩、細腰、平胸,薄而小的標準美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤。』——失蹤的美女在張愛玲時代又找回來了,從政治層面到衣服層面,中國都發生了徹底的轉變,旗袍褪去了服裝制度的假皮,鑲滾簡單,色澤也淡雅起來。剛擺脫封建的中國女性,在沉睡了三百年以後猛然清醒過來,細腰曼妙、曲線玲瓏,一如風吹依依楊柳、雨濕灼灼桃花——於是我們看到,張愛玲、阮玲玉們身着旗袍蝴蝶般翩翩淡入老上海浮華風情。

張愛玲有很多旗袍,購買的、自製的,高領子的、矮領子的,緊身的、直筒的——她名字中間有一個愛字,其實也可以這樣說:張愛玲的愛就是對文字的愛,對旗袍的愛。」

──

《霓裳.張愛玲》(增訂版)

作者:陶方宣

頁數:248

開度:164 mm × 230 mm

定價:$138

按此線上購買