破解殯儀業迷思:殯儀業從業員收入豐厚?

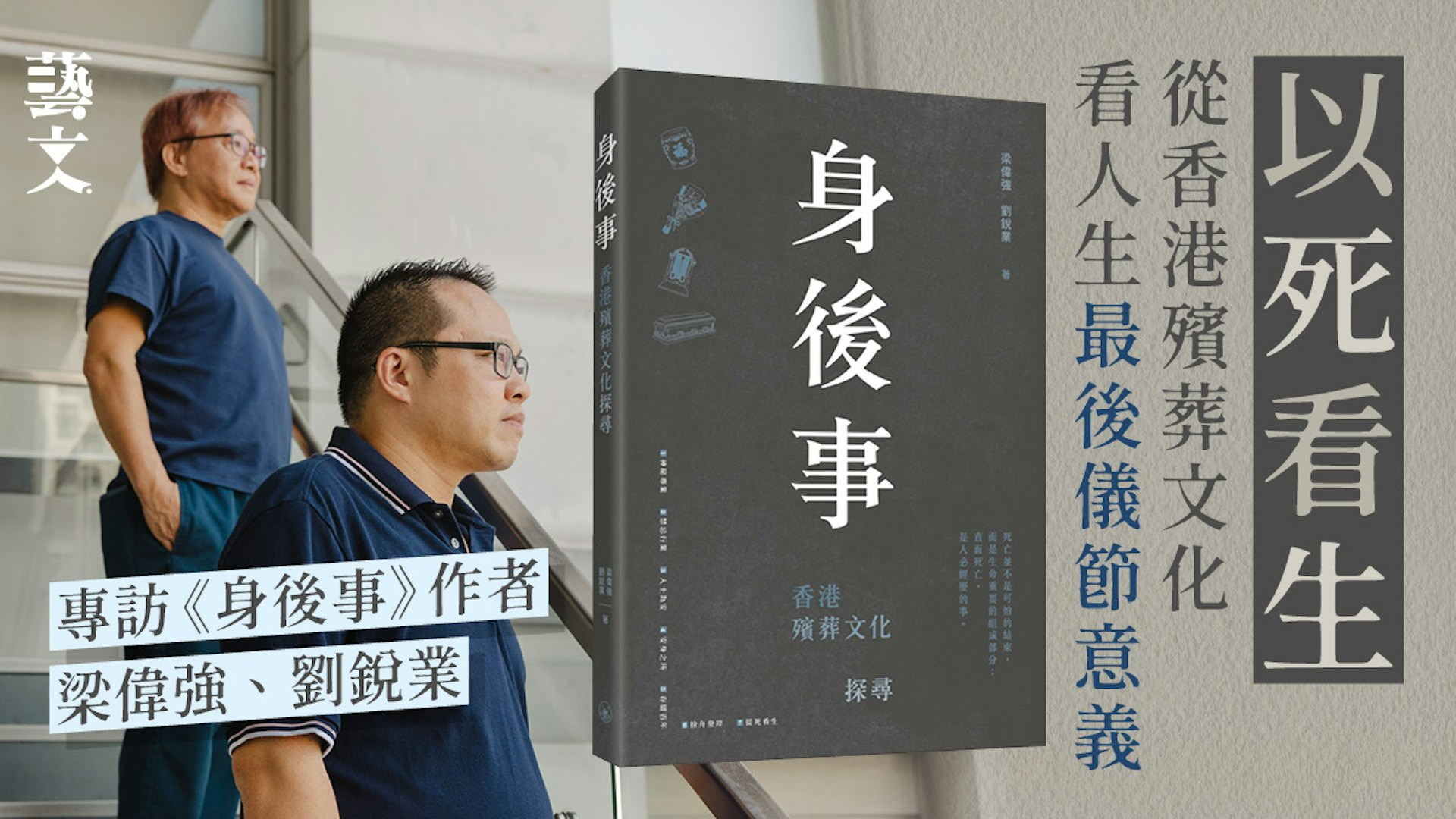

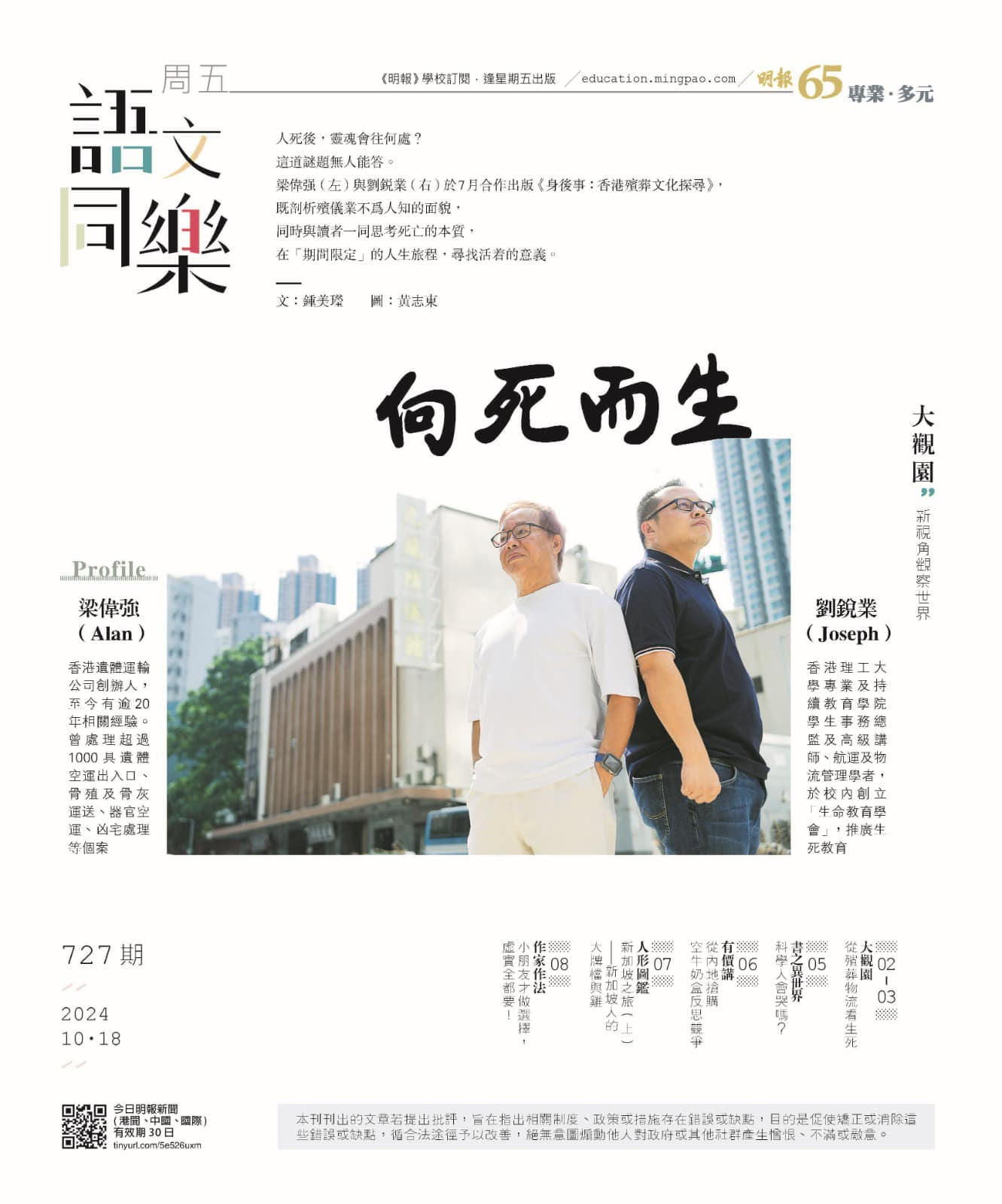

本地大熱電影《破·地獄》上映翌日已破千萬票房,創下香港電影史上最高開畫票房紀錄。電影故事從黃子華飾演的婚禮策劃師道生展開,道生因生意失敗欠下一身債務,故轉戰殯儀業發展。時至今日,殯儀業的收入是否如我們想像般豐厚? 由梁偉強與劉銳業合著的《身後事:香港殯葬文化探尋》提到,如今已經沒有「殯儀業賺錢論」一說。 昔日長生店幾乎無街外人入行,再加上傳統觀念影響下,不少人為了能讓父母「風光大葬」,不惜借貸辦喪事,與長生店洽談亦不會討價還價,故殯儀業過往賺錢的確容易。 不過如今行業內部競爭激烈,包括修畢殯儀課程後衍生的非正式從業員、本地社福及志願機構的支援增加等。疫情後喪禮越趨簡單,拜神信仰減少,喪禮安排更省去宗教禮節。「豐儉由人」逐漸成為辦理身後事的主流,使殯儀行業的收入大不如前。 長生店經理、喃嘸師傅、堂倌⋯⋯各個殯儀崗位有甚麼入行途俓?遺體化妝師每單工作能賺幾千甚至上萬元?《身後事:香港殯葬文化探尋》集結香港殯葬業內各種真實案例,並嘗試分析不同宗教、文化的殯葬習俗,從而探討一系列香港熱門的生死教育議題。 書籍詳情及線上購買 相關著作 《方生方死:被遺忘的專業》作者:梁偉強, 劉銳業, 馬淑茵ISBN:9789620451232港幣定價:$128出版日期:2023年3月