了解伊斯蘭:齋月篇

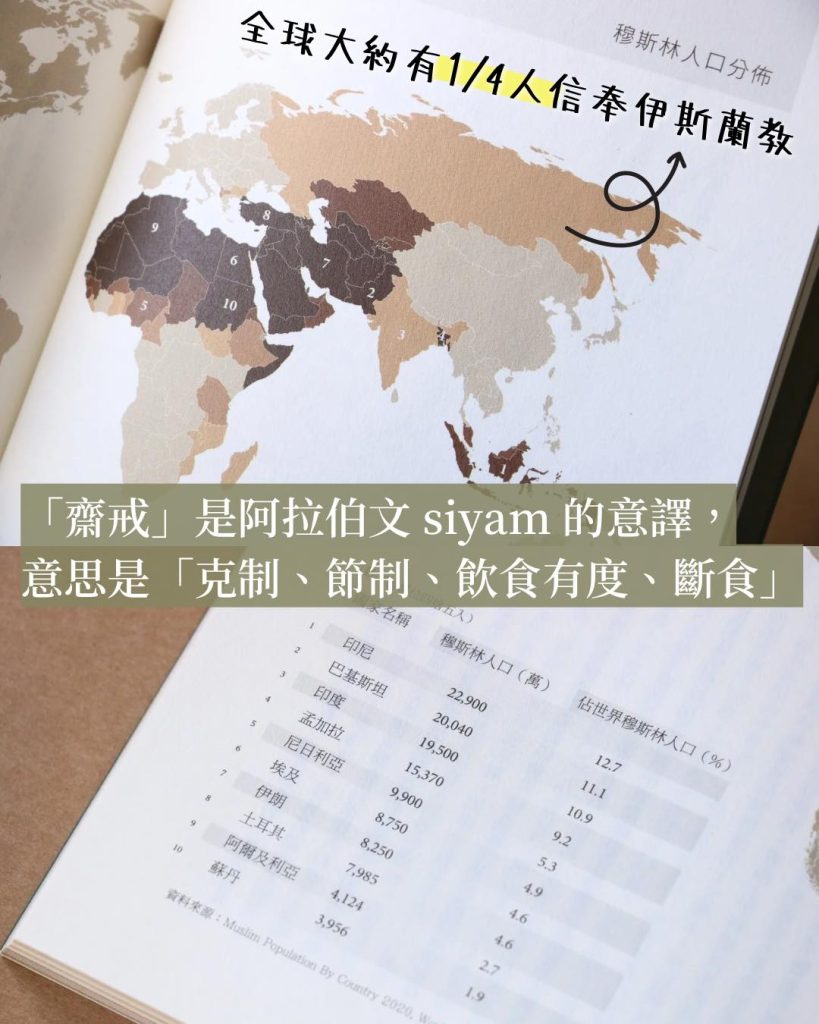

全球大約有1/4人信奉伊斯蘭教。2022年,香港穆斯林人口約為30萬,佔香港總人口的4%。3月,伊斯蘭教齋月開始,一眾信徙需要進行齋戒。什麼是「齋戒」?齋戒比我們想像中更有彈性?

齋戒「戒」甚麼?

「齋戒」一詞是阿拉伯文 siyam 的意譯,意思是「克制、節制、飲食有度、斷食」。齋戒的等級可分為三個層次:

1. 口腹之慾及性慾

2. 舌頭、眼睛、手腳的齋戒(不說謊、不在背後說是非、不看不雅的事物和不做壞事)

3. 思想上的齋戒(心中只有真主,不胡思亂想)

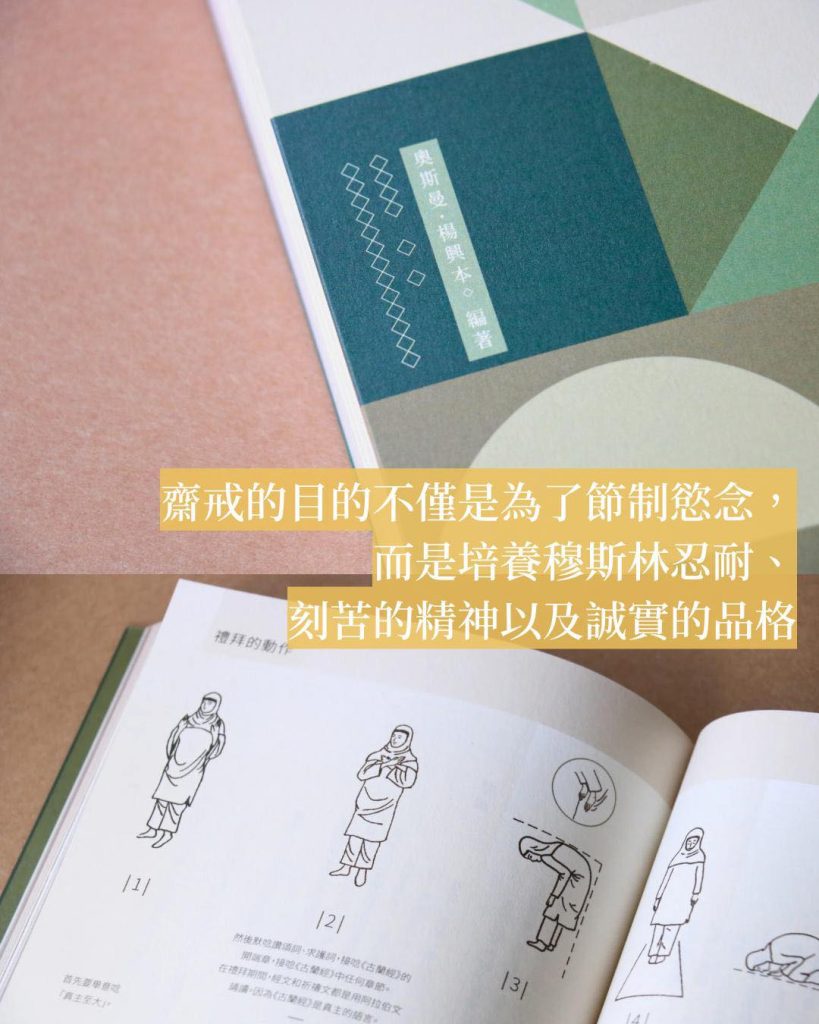

齋戒的目的不僅是為了節制慾念,而是培養穆斯林忍耐、刻苦的精神以及誠實的品格。靠個人的自律,通過飢餓啟發慈悲憐憫之心,最後達到敬畏真主。

齋戒非常有「彈性」?

「真主要你們便利,不要你們困難,以便你們補足所缺的日數,以便你們讚頌真主引導你們的恩德,以便你們感謝祂。」根據《古蘭經》,身體暫時不適或外出公幹和旅行的人,可以暫停齋戒,及後補回所缺天數即可。

與其他功修一樣,非成年的穆斯林不一定要齋戒,有智能障礙和健康問題的穆斯林亦不需要齋戒。長期患病的老人則可以捐錢代替齋戒。如果孕婦擔心胎兒的健康,都可暫時停止齋戒。經期和產血未淨的婦女則不可齋戒。

北極地區白晝長黑晚短,日照時間內齋戒是很難做到的。因此通常會有兩種折衷做法,一是跟從最鄰近地區合理的齋戒時間,二是跟從麥加的齋戒時間,而採用後者較多。

何時算完成齋戒?「問問」月亮才知道

開齋節(即伊斯蘭曆十月一日)是慶祝齋戒月圓滿結束的一天,但哪日才是伊曆的十月一日?便要望望月亮才知道了!

假如在齋戒月第29天看到新月,第二天便是開齋節;但如果有雲霧看不到新月,齋戒月則圓滿30天,延遲一天才是開齋節。這個規定是源自穆罕默德的話:「看到新月便開始齋戒,看到新月就開齋。」因此,每個國家慶祝的日子不一。

(圖文摘錄自《了解伊斯蘭》(第二版))

推薦閱讀

《了解伊斯蘭》(第二版)

作者:奧斯曼.楊興本

頁數:262頁

定價:港幣128元

更多詳情