【編輯手記】以「人」為本的粗獷建築故事

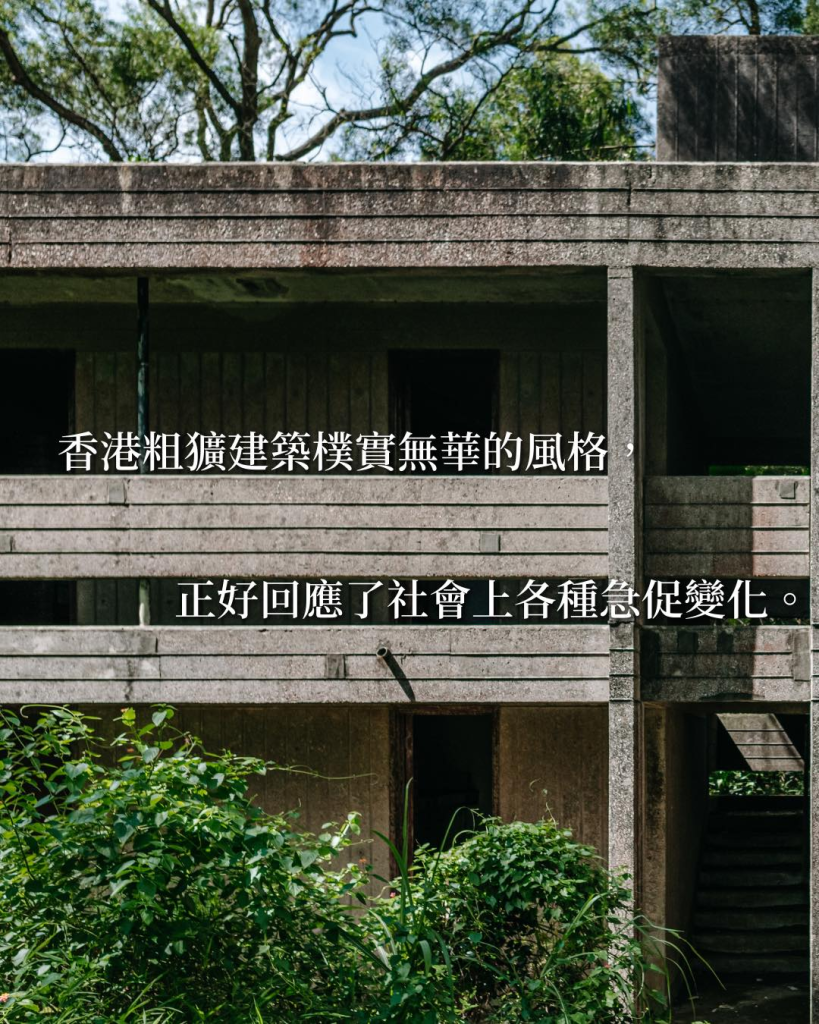

1960至1980年代為戰後與經濟起飛之間的年代,香港開始與世界脈搏同步,粗獷建築開始零星出現,主要應用在香港不同類型的公共建築。香港粗獷建築的建造時間極短,物料多數採用清水混凝土,樸實無華的風格正好回應了社會上各種急促變化。

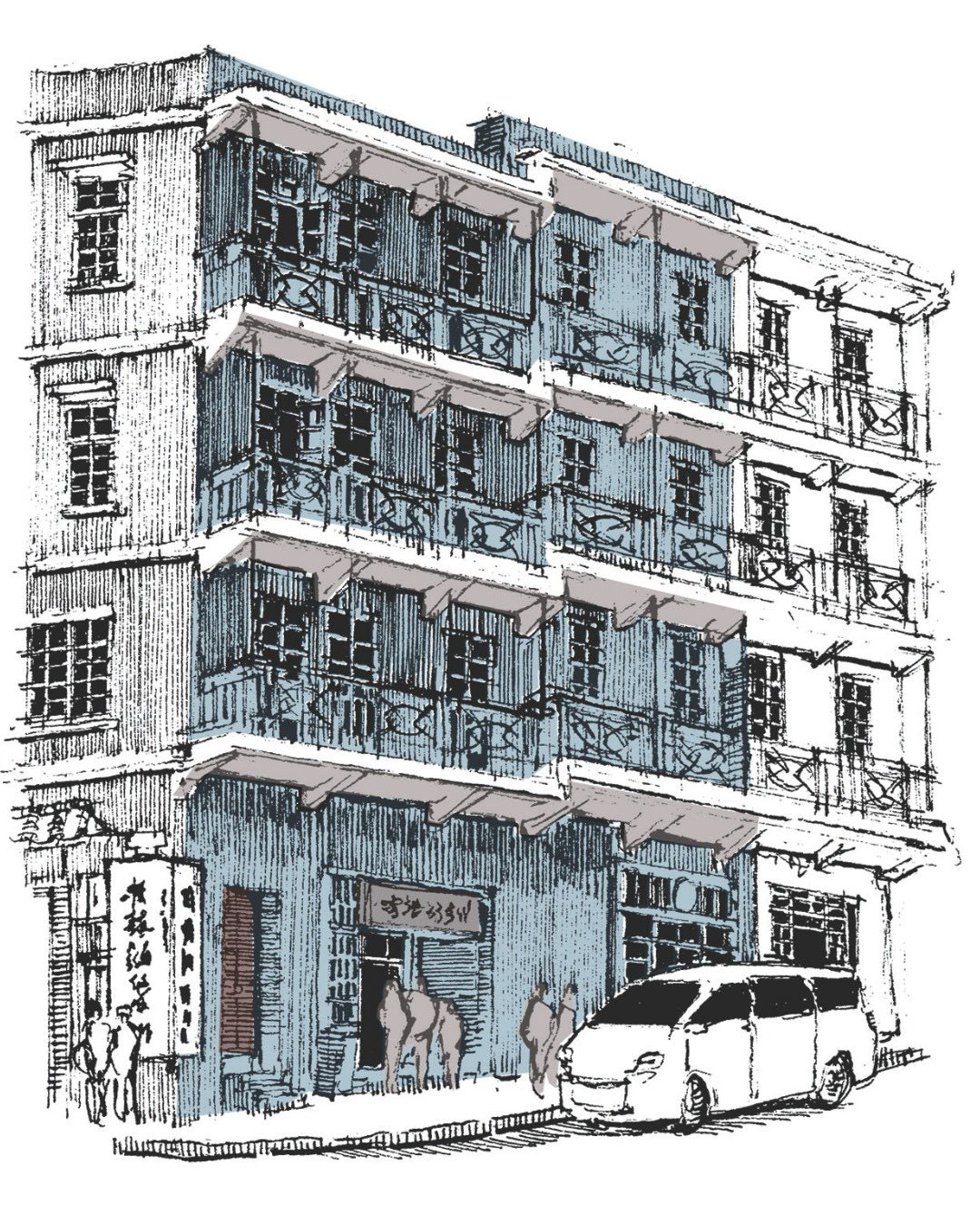

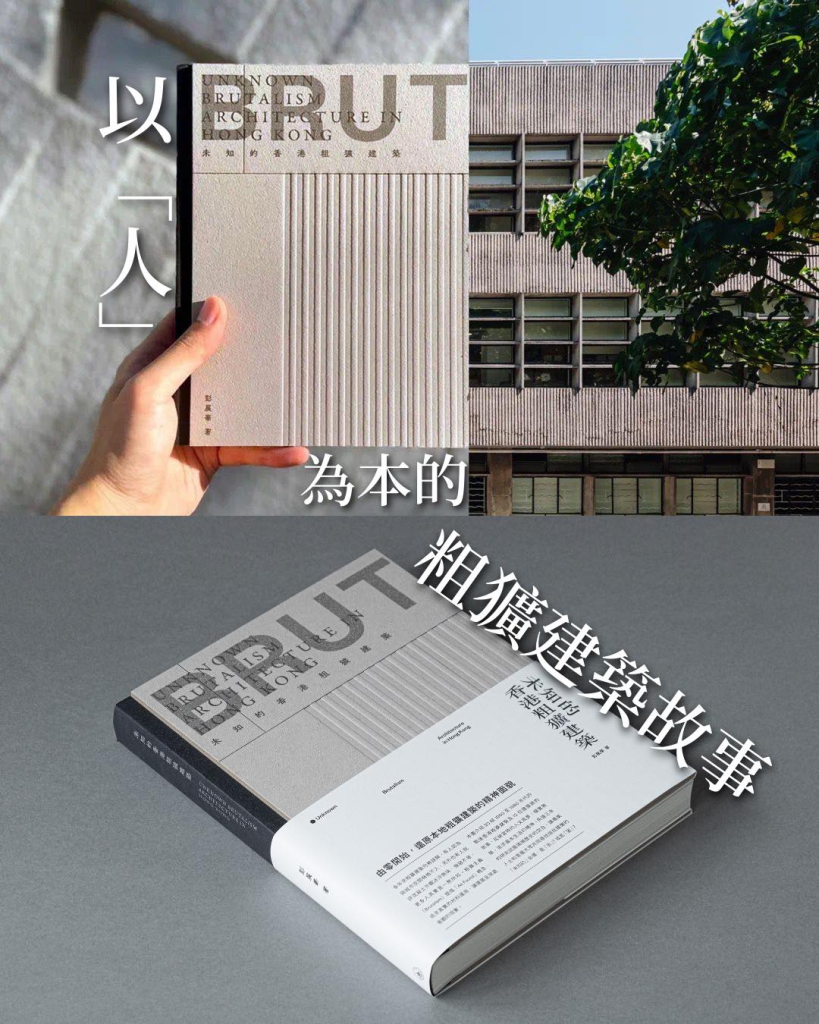

由香港建築師彭展華所著的《未知的香港粗獷建築》 ,介紹20組香港粗獷建築及12位建築師的故事,並從建築設計、空間美學、社會學多角度探討粗獷建築的年代價值及當代的重要性,發掘粗獷建築與香港城市/社區發展的關聯性。文章具體描寫建築的幾何構造、材料紋理、顏色、空間尺寸及佈局等,讓讀者彷彿置身現場。作者運用人文故事的技巧,把訪談粗獷建築背後人物的情節結合在內文,融合理性專業的研究及具質感的回憶與感受。

從資料搜集到成書階段,研究團隊共二十人走進敎堂、學校、大學,經歷多次考察案例、重新翻查資料、向不同機構申請參觀及詢問相關資料、拜訪相關的事務所、與前輩建築師或其家屬見面訪問,嘗試為本地粗獷建築歷史確立更完整的論述框架,讓專業人士、保育專家和普羅大眾共同尋找這批建築的「未知的」命運。

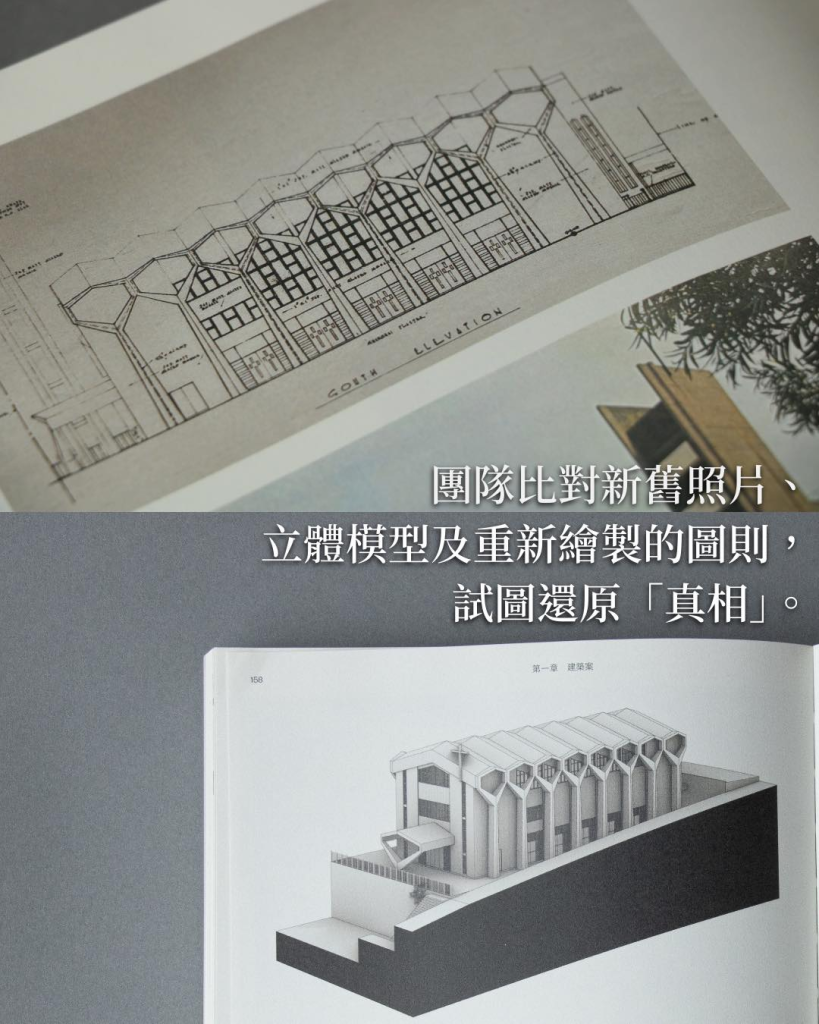

除文字內容外,本書特意配上不同的圖像,當中更有團隊花費9個月製作,比對新舊照片、屋宇署圖則而建立的多個3D立體模型及人手重新繪製圖則,試圖修復原本的建築面貌,配合檔案舊照片圖則還原「真相」。此外,書中亦有不少由建築攝影師Kevin Mak所拍攝的現存粗獷建築,令描述與影像互補,深化文字的故事。

——

《未知的香港粗獷建築》

🌟2024年台灣金點設計獎標章

🌟2024年香港DFA亞洲最具影響力設計獎優異獎

🌟2024年美國建築師學會香港特別嘉許獎狀

作者:彭展華

頁數:328頁

定價:港幣$288

按此線上購買