【讀書雜誌】無邊界的真實

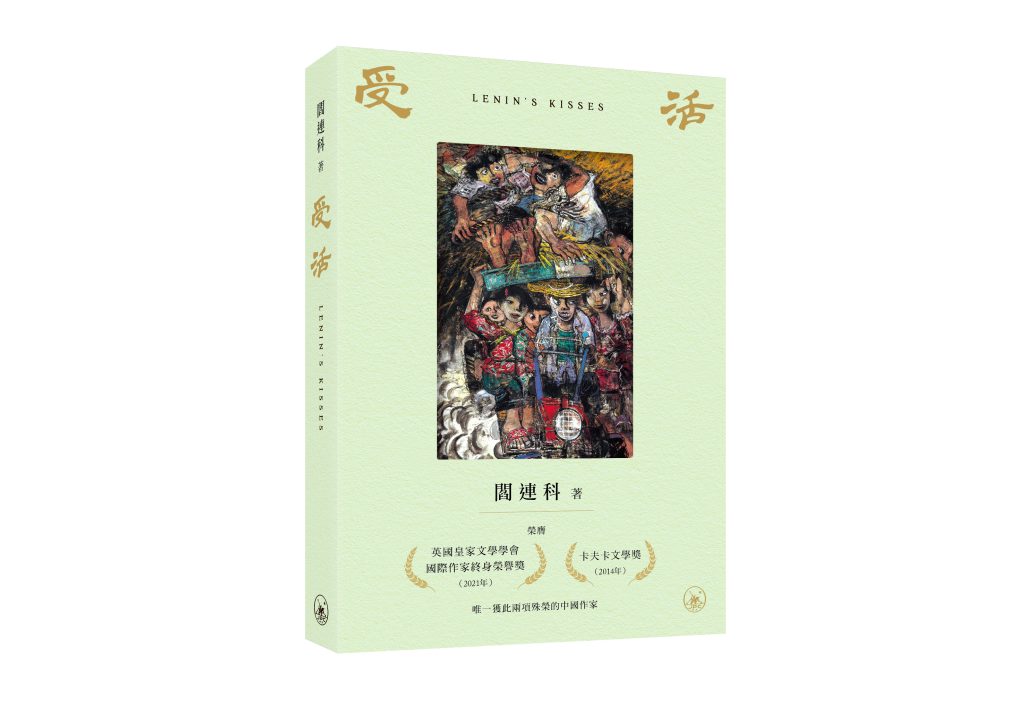

閻連科的小說一直都具有很強的先鋒性。即使大部分的中國當代先鋒小說作家都已經退回到「現實主義」的舒適地帶,閻連科仍然執著地進行各種實驗性的小說寫作。他從不滿足於固定的語言和結構,而是努力在尋找新的敘述語言和敘述形式。早期閻連科的作品還停留在「現實主義」階段,但是,從1997年《年月日》之後的作品,尤其是他的長篇小說,如《日光流年》、《堅硬如水》、《受活》、《丁莊夢》、《四書》、《炸裂志》、《日熄》、《聊齋本紀》等,則開始反叛「現實主義」,走向他自己獨創的「神實主義」的範疇。

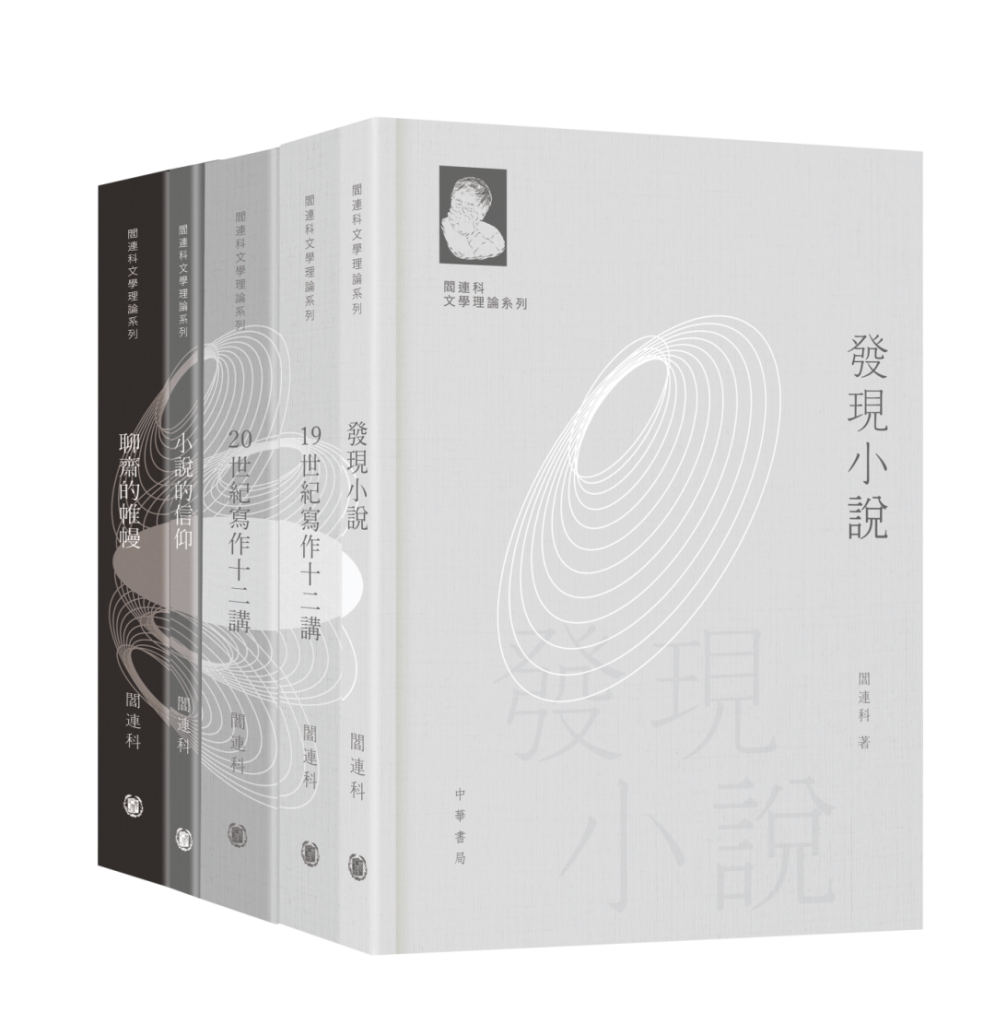

閻連科就像古希臘神話中的伊卡魯斯(Icarus),因為嚮往不受拘束的自由,而不怕被燒灼的危險,勇敢地飛向太陽。好在閻連科是「接地氣」的小說家,他不會像伊卡魯斯那樣,被太陽燒灼蠟翼而墜落,因為他的文學翅膀是堅韌的,是用他自己對文學的感悟而鑄造成的。最近,香港中華書局出版的閻連科系列文學理論叢書—《發現小說》、《19世紀寫作十二講》、《20世紀寫作十二講》、《聊齋的帷幔》、《小說的信仰》就是他自己造就的堅韌的文學翅膀,讓他自由地跨越中國文壇的邊界,與世界作家進行對話。

《閻連科文學理論系列》,作者:閻連科

出版社:香港中華書局,2025年3月

既能寫小說又能寫文學理論書的中國當代作家並不多。大部分中國作家愛寫他們閱讀和闡釋世界經典名著的隨筆散文,比如馬原的《閱讀大師》、《虛構之刀》,格非的《博爾赫斯的面孔》,余華的《溫暖和百感交集的旅程》,殘雪的《永生的操練:但丁〈神曲〉解析》、《地獄中的獨行者:解析莎士比亞悲劇與歌德的〈浮士德〉》、《建構新型宇宙:博爾赫斯短篇解析》、《輝煌的裂變:卡爾維諾的藝術生存》、《靈魂的城堡:理解卡夫卡》、《沙漏與青銅:殘雪評論彙集》,駱以軍的《胡人說書》、《如何抵達人心,如何為愛刻度》等。這些都是我非常喜歡的隨筆文集,常常翻閱。小說家的隨筆文集很好看,不僅文字優美,而且有獨特的文學直覺和敏感。他們對世界文學經典的技巧、風格、美學的深入剖析,往往比學院派的學者更能切中要害。然而,雖然這些作家都頗有見地,但還未能形成自己的一套完整的文學理念和體系。相比之下,閻連科在他的一系列文學理論著作中,則敢於創造文學理論概念,並通過自己對文學獨特的理解來定義這些概念。就像E.M.福斯特在《小說面面觀》提出「圓形人物」、「扁平人物」的概念,伊塔洛・卡爾維諾提出「以輕馭重」的概念,米蘭・昆德拉在《小說的藝術》中提出的「遊戲的召喚」、「夢的召喚」、「思想的召喚」、「時間的召喚」的概念,閻連科則提出富有創意的「神實主義」、「內真實」、「內因果」、「零因果」、「半因果」、「全因果」、「不真之真」、「超真之真」、「反真實的真實」、「無法驗證的真實」等概念。他獨創的這些文學概念,都是為了突破生活經驗的邊界,顛覆文學對生活的反映論和模仿論,而抵達文學真實的無邊界。相比之下,學院派的文學研究者大多都逐漸脫離了文學本身,走向文學的外圍,「遠讀」蓋過「近讀」,紛紛轉成文化研究,不再關心小說創作本身,而是轉而關心文化環境和文化生產,以及文化載體,如媒體、聲音等。也許在文學評論家和文學理論紛紛缺席的情況下,閻連科執著的小說實踐和文學理論建構才顯得更加彌足珍貴。

在《發現小說》中,閻連科說自己是「現實主義的不孝之子」。在他的眼裏,現實主義雖然是小說家的立足之本,但是一旦淪為「控構的現實主義」,則被強權政治、集權國家和意識形態濃重的體制所掌控,作家容易淪為政治的工具。雖然巴爾扎克和毛姆等作家常用的「世相現實主義」是世界範圍內最受歡迎的寫作形式之一,可是閻連科對它的評價也不高,因為它往往容易淪落為庸俗主義。閻連科對「生命現實主義」評價比較高,因為它達到了生命真實的深度、厚度和高度,而且可以進一步走向靈魂的深度真實,比如《紅樓夢》和陀思妥耶夫斯基的小說都擁有通往靈魂深度真實的通道和秘徑。不過,這四類現實主義所遵守的仍舊是「全因果」的原則,也就是說,「因」與「果」有著全方位的對等性。閻連科在《19世紀寫作十二講》中,通過他選擇的小說案例,來揭示寫作者的基本功—故事、人物、細節、語言、風格、歷史背景、世俗世相、自然情景、誇張與傳奇、思想等。這些寫作的秘密和規律,都屬於「全因果」,都依據一套嚴密成熟的因果關係來塑造人物,推進故事情節,深化思想。

閻連科認為,直到西方二十世紀的現代主義和後現代主義的崛起,才出現了「半因果」—「存在又不對等的因果關係」,也出現了「零因果」—「無因之果」。比如馬爾克斯的《百年孤獨》就屬於「半因果」,既有「不可能」的因果關係構成魔幻的神奇,又有立足於現實主義土壤的拉美百年歷史。相比之下,卡夫卡的《變形記》屬於「零因果」,因為主人公格里高爾一大早突然變成巨大的甲蟲,作者完全沒有交代任何原因。總之,正因為有了「半因果」和「零因果」,才有超越「現實主義」的可能。閻連科在《20世紀寫作十二講》中,選擇了精神經驗、心緒、非故事、元小說、迷宮、夢幻、第三空間、反諷、寓言等現代主義和後現代主義的寫作形式來展示世界現代小說的風采。

不難看出,閻連科對西方的現代主義和後現代主義小說情有獨鍾,但是他的野心不止於此。他認為19世紀的寫作堅守現實生活的紀律,除去了關於神鬼妖異的人類意識的生命經驗,這樣一來,「窄化了人類生命經驗的重現和想像」;而20世紀的寫作,把文學的真實導向深層的精神存在,「卻也同樣窄化了人在現實世界中的社會經驗和歷史經驗」。於是,閻連科提出了一個「大哉問」:21世紀的文學真實是什麼呢?21世紀的文學真實在哪裏?它應該走向何方呢?

我想他的回答就是「神實主義」。閻連科對「神實主義」的定義是「在創作中擯棄固有真實生活的表面邏輯關係,去探求一種『不存在』的真實,看不見的真實,被真實掩蓋的真實」。也就是說,不同於「現實主義」的習慣性思維和約束,「神實主義」超越生活經驗中的因果關係,尋求內真實、內因果,揭示每個人的靈魂和精神中的難以把握的真實。對於他而言,21世紀的文學既不能完全摒棄「現實主義」,也不能淘汰「現代主義」和「後現代主義」,而是應該站在兩個崇山峻嶺的肩膀上,開創一條獨特的道路。

他的《聊齋的帷幔》和《小說的信仰》都在尋找一種「新文學真實」,一種超越我們習慣的邏輯和經驗的真實,從而獲得一種新的邏輯和真實性。在他重新闡釋《聊齋誌異》的文學評論著作《聊齋的帷幔》中,我發現了兩個特點:第一,他結合了中西小說的創作資源,也就是說,他不僅試圖在中國傳統文學中尋找資源,而且把聊齋的寫作手法與拉美文學的寫作手法進行深入的比較,揭示中西不同的通往「另一個世界」的美學路徑;第二,他結合了19世紀的現實經驗和20世紀的超現實經驗,所以他的《聊齋的帷幔》穿梭於人世、狐界、鬼域,既看重現實的物質性和實感,比如日常生活中的細節和性愛,又看重可以穿越到彼岸的鬼和神,大大拓展了文學的表現空間。在他最新的文學理論書《文學的信仰》中,他更加大膽地延伸和擴展文學真實的地域和空間,他提出的「不真之真」、「超真之真」、「反真實的真實」、「無法驗證的真實」,比他在《發現小說》中所討論的文學真實走得更遠,讓我們感受到文學的無限可能性。他一次次地告訴我們,通往文學真實的路有多元的形式,也有我們難以想像的真實,而這種貌似「不真之真」或「反真實」的真實,反而是文學最深刻的不可見的真實,是文學的多重宇宙的隱藏的生命律動、精神深度和多元邏輯。

閻連科的這五本文學理論著作深深扎根於中外世界名著,涉及的中外文學作品特別多。許多學院派的文學研究者恐怕都沒有細讀過他提到過的小說,畢竟他們的研究領域已經遠離文學本身。可以說,閻連科既是一位有文學理論自覺的作家,又是一位把他自創的文學概念建立在具體的文學實踐上的理論家。這兩種身份,不僅讓他的文學作品在「先鋒實驗」的路上越走越遠,而且使得他在文學理論的感悟上越來越有洞見。讀他的這五本書,既是一次文學的回歸,也是一次文學的凱旋。

©本文為《讀書雜誌》(第十六期)〈無邊界的真實〉

作者簡介

劉劍梅

香港科技大學人文學部終身教授,北京大學中文系學士,美國科羅拉多大學東亞系碩士,美國哥倫比亞大學東亞系博士。長期從事中國現當代文學研究,關注女性文學、知識分子精神史及莊子哲學等學術領域,著有《革命與情愛》《共悟紅樓》《狂歡的女神》《彷徨的娜拉》《莊子的現代命運》《小說的越界》《中國第三空間》等中英文著作。

《讀書雜誌》(第十六期)

現於各大書店有售,電子書經已推出

網上購買:https://shorturl.at/w29N3

電子書:https://url-shortener.me/3KY3

今期推薦書單:https://shorturl.at/DITeR