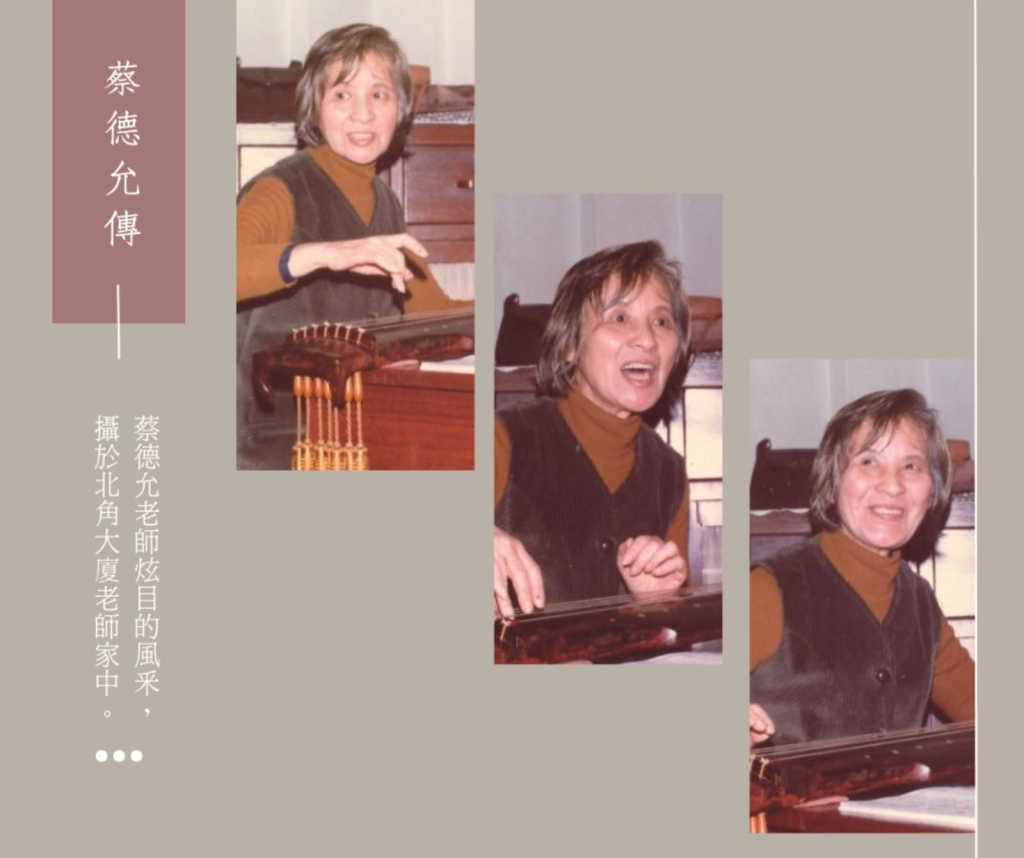

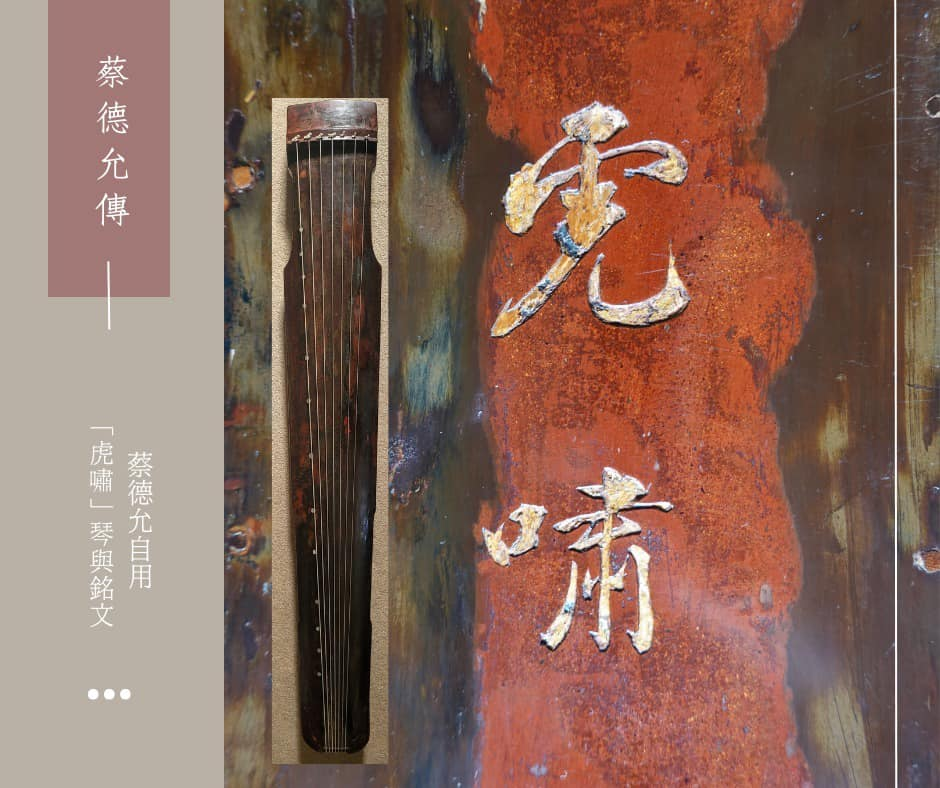

琴、棋、書、畫,是中國古代文人作為興趣、閒時消遣的活動。古琴大師蔡德允成長於上海一個優渥的家庭,擁有豐厚的中國文學藝術基礎,對琴樂、詩詞和書法有莫大的天賦和興趣。

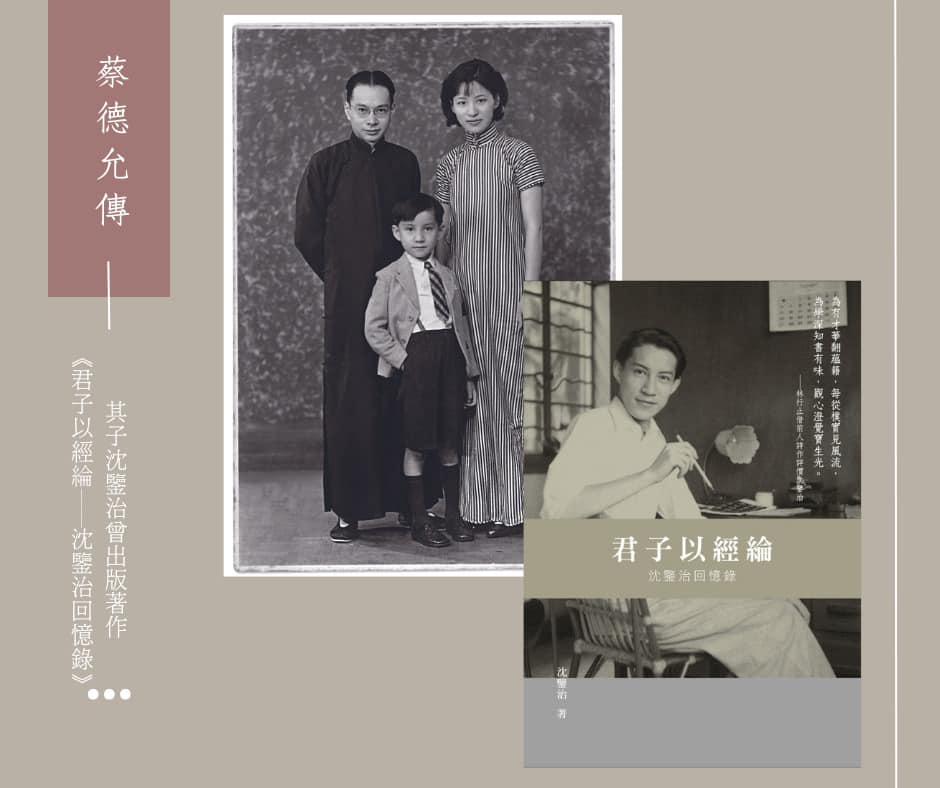

在優厚的家庭環境下,蔡德允卻因身陷中國局勢最為動盪的年代,一生在流離中充滿了遊子的鄉愁。十七歲時,蔡德允以優異成績畢業,卻因父親反對而未能如願以償接受大學教育。二十三歲時,蔡德允嫁給來自書香門第的沈鴻來,兩次嘗試後才成功移居香港,數年後探親折返香港時阻礙重重,後來再沒有回到上海。

儘管曾經生活困厄,蔡德允仍熱愛文人藝術,並堅守傳統文人的道德和價值觀,將琴藝傳授年輕一輩,使傳統琴學可以代代相傳,她的門人更於1998年成立德愔琴社,以推廣古琴及發揚蔡德允大師的琴藝和精神。

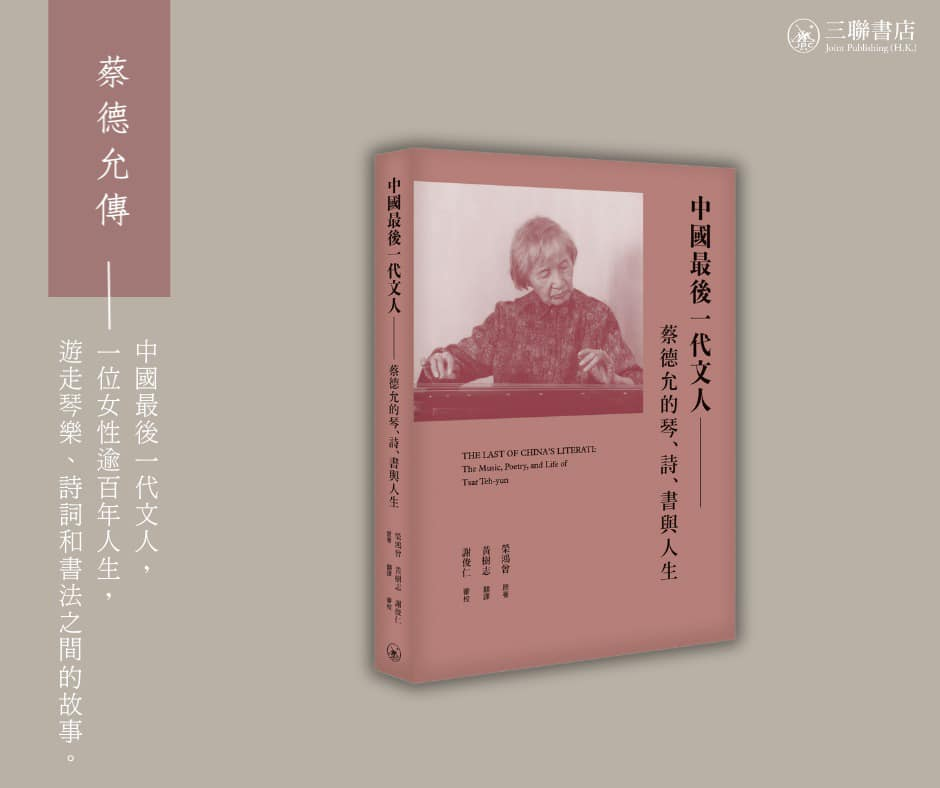

《中國最後一代文人——蔡德允的琴、詩、書與人生》作者榮鴻曾因學習古琴與蔡德允老師結緣,其後着手撰寫傳記,將蔡德允老師充滿流離與鄉愁的一生記錄下來。《中國最後一代文人——蔡德允的琴、詩、書與人生》為兩人交談的記錄,蔡老師的兒子沈鑒治亦有作事實資料和個人回憶的補充,內容真實準確。

2025年是蔡德允老師一百二十歲的誕辰,但願文字能成為我們接觸中國文學藝術,認識傳統社會與一代文人的橋樑。

《中國最後一代文人——蔡德允的琴、詩、書與人生》

榮鴻曾 著、黃樹志 譯、謝俊仁 校

頁數:248頁

定價:港幣128元

按此網上購買

相關文章

Skip to content

【讀書雜誌】風雨逼人一世來:葉嘉瑩的回歸

古典文學研究大家葉嘉瑩一生致力鑽研古典文學,曾獲中華詩詞終身成就獎、2014中華文化人物、中國政府友誼獎等殊榮。葉嘉瑩的一生飽經風霜,年輕時喪母、中年時喪父;遷居台灣後接連經歷政治迫害、丈夫家暴與喪女之痛。面對命運無情的打擊,葉嘉瑩是如何把悉心維護家庭圓滿的小愛,化為奉獻給民族文化的大愛,展露生命的堅韌特質? 遭遇磨難時,葉嘉瑩往往選擇通過古典詩詞創作排解愁緒,化悲傷為力量。喪女之後,葉嘉瑩一連寫下十首《哭女詩》,當中最後一句「痛哭吾兒躬自悼,一生勞瘁竟何為?」盡顯悲痛。不過葉嘉瑩沒有被悲傷擊倒,更在七十年代末歸國講學,盡一己之力推動古典詩詞的教學和研究,把她從詩詞中體會的能量推己及人,傳佈社會。化小我的悲歡離合為大我的高膽遠曯,這不僅是葉嘉瑩自我心靈的昇華,也是宣揚中華文化的最佳典範。 全文詳見《讀書雜誌》(第十五期)「書人書事」欄目。《讀書雜誌》(第十五期)現於各大書店有售,電子書經已推出! 網上購買:https://bitly.cx/cy175電子書:https://shorturl.at/REKdz推薦書單:https://bit.ly/3R7wMiJ

Skip to content

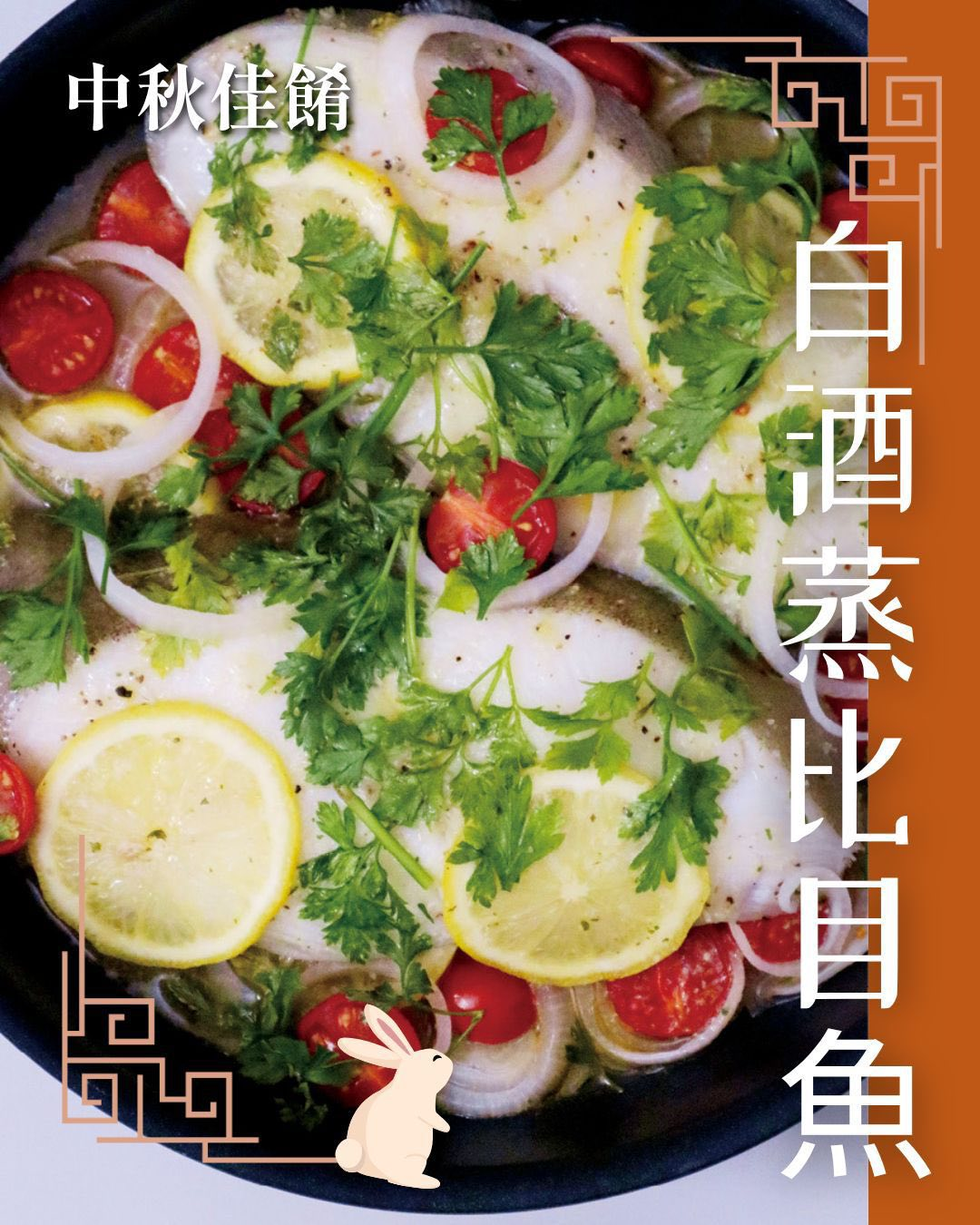

中秋節,食咩好?

中秋佳餚多不勝數。吃魚有「年年有餘」之意,而且在蒸煮烹調下不失健康,又能保持口感鮮美,因此蒸魚是不少家庭中秋必備的過節佳餚。對於蒸魚,坊間一直流傳着許多迷思,當中以「蒸魚一定要鮮魚」為首。飲食專欄作家鄒芷茵在新著《讀食手記》中,便分享了自己過節時用急凍魚烹調白酒蒸比目魚 的經驗和心得: 「在中式節日,還是能希望吃到蒸魚。中年以後,我大多會在晚飯後才出門買食材。這個時段的顧客很少;但食材的種類,尤其是鮮魚、鮮肉的種類,比顧客更少。吃凍肉的日子,便越來越多了。 『要吃蒸魚,必用鮮魚』是很多香港人的想法。上海作家葉靈鳳曾在《香港方物志》之〈香港的海鮮〉裏提到,香港的『海鮮』不是泛指所有海產,而多指魚、蝦,甚至只有魚;而且『吃海鮮』最好是用鮮魚來『清蒸』。 葉靈鳳亦在〈香港的海鮮〉提到『七日鮮』、『龍脷』這兩種比目魚,是當時香港漁業行家公認為最上品的魚鮮,因其肉『非常嫩滑細膩』。我們現在廣東清蒸所用的比目魚,如撻沙、多寶魚通常是中小體型,以便原條清蒸。 沒鮮魚可清蒸的話,其實還可以試試西式蒸焗。西式蒸焗不會隔水來蒸,也不會水煮;只靠少許白酒和蔬菜本身的水分,做出蒸的效果。不同廣東清蒸的薑、葱;西式蒸焗多配新鮮香草,如蒔蘿、檸檬草和番荽。蔬菜要選水分較多、不易變色的。這種蒸魚,可以做成鍋菜,一鍋已很豐富。白酒香氣清新怡人,配搭香草來蒸焗魚肉,就算是急凍海產,也能吃出鮮味。」 但願人長久,千里共蒸魚。 《讀食手記》 鄒芷茵 著故事集文學、文化和飲食於一身,窺見不同時代和地方的飲食風貌書中附記40篇食譜,讀者可沿着文字,煮出屬於自己的味道 定價:港幣148元 按此線上購買

Skip to content

【編輯推薦】流俗地——盲女銀霞的錫都浮世繪

《流俗地》面世後收穫文學界衆多好評,乃至被譽為「馬華文學里程碑」。小説以馬來西亞錫都(怡保)為背景、盲女古銀霞的成長故事為主線,勾勒出上世紀六十年代至2018年間馬來西亞市井小民的悲歡離合。作者用近於散文式的寫作,以每一個小標題充當一根根天然絲綫,將故事結構成一幅複雜而堅韌的網格經緯圖。 錫都巷陌間的生命之歌 《流俗地》的藝術成就直接地體現在作者對市井人物的塑造上。盲女銀霞雖雙目失明,卻擁有過人的聽覺與記憶力,她能夠背下整個錫都的街巷佈局,後來成爲電召德士電台的「電台之光」。銀霞與兩位髮小——善良懦弱的華人細輝和聰慧開朗的印度裔拉祖,三人間跨越種族與身體局限的友情,成為貫穿全書的情感主線。 小說中的人物網絡遠不止於此:銀霞的母親梁金妹終日編織網兜,堅韌地維持生計;蕙蘭堅守對失蹤丈夫大輝的感情,獨自撫養女兒;蓮珠從寄人籬下到躋身上流社會;馬票嫂憑藉膽識改變命運……這些女性形象所展現出來的豐富人性與情感濃度,構成了小說的核心魅力。 黑暗中的窺視與視覺的廢墟 《流俗地》在敘事上的最大創新,莫過於通過盲女銀霞的「視角」。銀霞雖眼不能見,卻憑藉超凡的聽覺、嗅覺和記憶力,感知著錫都的人情百態。正如文學評論家、南京大學劉俊教授所指出的,「黑暗」一直是黎紫書小說中的重要元素。但在《流俗地》中,黑暗不再僅僅是暴戾、壓抑的「黑暗之心」,而是轉化為一種洞察世界的獨特方式。 與此形成張力的,是小說近乎全知的敘述視角。王德威先生將這種張力稱為「視覺的廢墟」——寫實主義信條與全知失能之間的辯證。我們看能看或想看的,那看不見的都被籠統地歸類為黑暗。事實上,我們都在視覺的廢墟摸索,揣摩真相而終究不可得。另一方面,銀霞的盲,也使得小說中對聲音、氣味等非視覺感官的描寫格外豐富,呈現了一個更加立體亦可能更加真實的世界。 《流俗地》作者:黎紫書頁數:416頁開度:140 × 200 mm定價:$148按此線上購買

Skip to content

【讀書雜誌】速成時代,閱讀終究「擱淺」?

長期以來,由於社會環境、考試制度等緣故,香港民眾的閱讀風氣都是以實用為上:相比個人興趣,大眾出於實用與否閱讀、學生則為應試而讀。如今資訊氾濫的年代,速度更成為了決定閱讀的關鍵,長篇不合時宜、短篇也可以更短,會閱讀的人越來越少。 所剩無幾的愛書人,是為了甚麼堅持閱讀?香港教育大學客席研究講座教授呂大樂在第十六期《讀書雜誌》綜觀香港的閱讀風氣,並從個人的閱讀經歷悟出閱讀的意義:「中學時發現《金銀島》的故事很有趣,於是全本讀完。及後在閱讀課堂上讀到《湯姆歷險記》,完全被精彩的情節吸引,因此也主動讀了下去。閱讀的動力,乃因為心中有提問,想找答案,也想在閱讀的過程中思考問題。」 閱讀的過程看似枯燥乏味,但當你是為了心中所想而讀,便會自自然然感受到閱讀的樂趣。 全文詳見新一期《讀書雜誌》「文化焦點」欄目。《讀書雜誌》(第十六期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/w29N3電子書:https://url-shortener.me/3KY3今期推薦書單:https://shorturl.at/DITeR

Skip to content

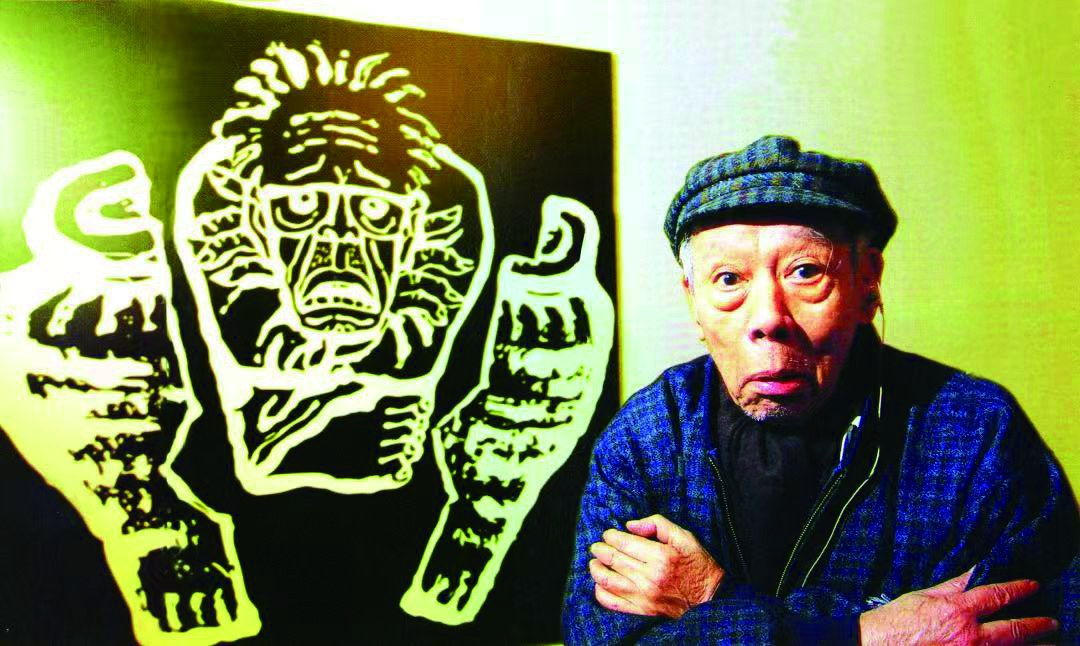

【讀書雜誌】悲憤漫畫的絕響:秉記廖冰兄在香港

今年四月二十日,歷時十三載整理及編撰《廖冰兄全集》正式面世,二十卷廖冰兄手稿、書信與剪報帶領我們回瞰廖冰兄的漫畫創作生涯七十載。他的「風雨中華」、《自嘲》再現紙端,濃烈的色彩和豪曠的筆觸在白與黑裏激盪,映顯着漫畫家在時代風剝雨蝕下漫長的思考與戰鬥之路。 廖冰兄曾奔赴抗日戰場、曾為和平與民主在香港組織畫展,四年間完成漫畫作品逾三千幅;曾捱著餓夜以繼日地作畫針砭;曾自言「我畫的不是時事漫畫,而是時代漫畫,紀錄了一個漫長的時代…若我的漫畫還有現實意義,那是時代的悲哀!」如此熱血、勤勉、赤忱——這便是廖冰兄,我們景仰和懷念的漫畫鬥士。 全文詳見新一期《讀書雜誌》「書人書事」欄目〈悲憤漫畫中的絕響:兼記廖冰兄在香港〉。《讀書雜誌》(第十六期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/w29N3電子書:https://url-shortener.me/3KY3今期推薦書單:https://shorturl.at/DITeR