迷思破解:司法獨立和言論自由是否英治時期遺下的遺產?

今時今日,香港司法獨立和言論自由受保障,是否如大部分人所認爲,是英國法治的重要遺產呢?香港法律制度是建立在殖民時期英式法治體系的基礎上,即普通法(common law)。此法系著重案例參考,因此很依賴審判者公平公正的判決。然而當審判者的權力開始凌駕於法律之上,所謂「自由」究竟誰來定義?

1842年,英國正式殖民統治香港,社會響起各種批評聲音。為維持英國政府在港的穩定統治,起初50年間採用懲罰性審查制度,以「煽動性誹謗法」對付批評政府的新聞編輯。

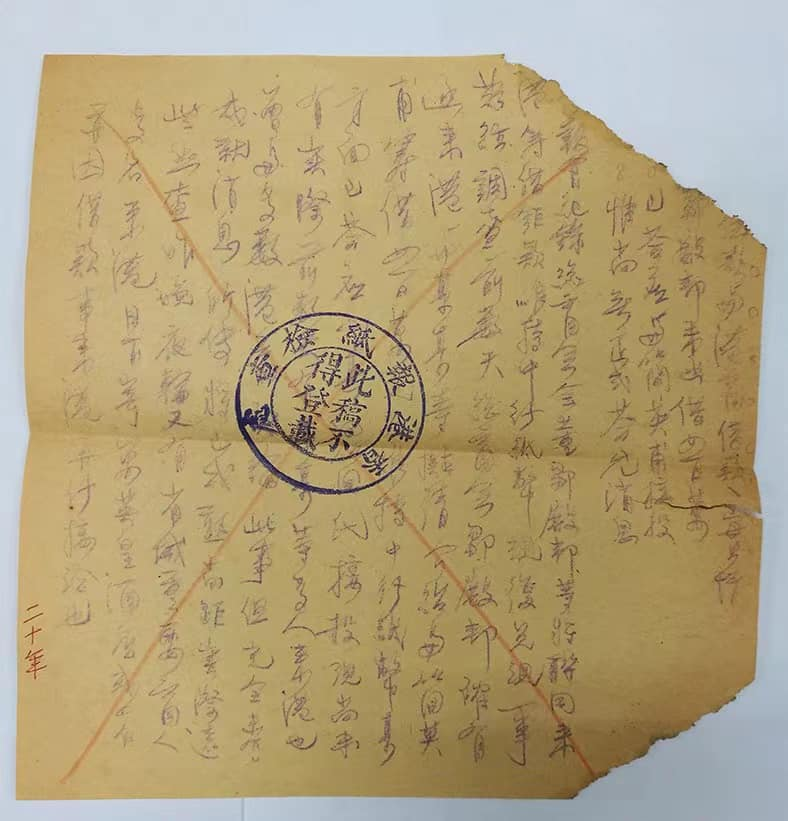

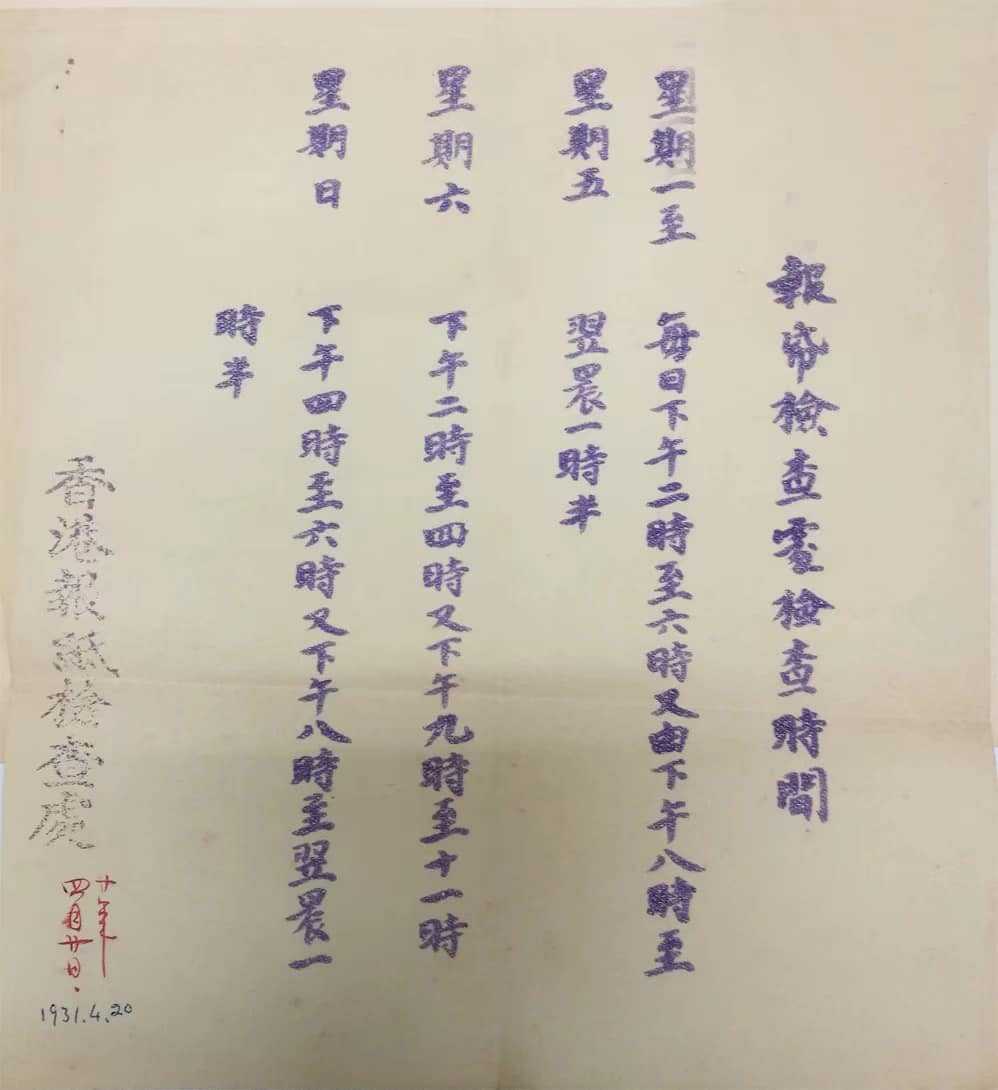

1920至1940年代,香港出現大規模罷工運動和國共内戰,人人激憤。政府為防止法治受衝擊,進一步擴大對新聞界的控制,每篇新聞發佈前,需經過新聞審查員細讀每一行,篩走敏感字眼,不少報紙印製後出現以奇怪符號掩蓋被刪字句的情況。

二戰結束後,左派勢力大量湧入香港,滲透勞工界、教育界及新聞界,與其他黨派進行持續的意識形態戰爭,大大提高港英政府審查言論行動的難度。他們決定從學校入手,曾設立「特別局」,關閉非民主主義學校、驅逐校長,並編寫教科書,向學生宣傳「民主的美德和英聯邦協作理念價值」,打壓及建設手段雙管齊下。隨後,國共兩黨繼續通過其他文化藝術手段,滲透反殖民意識至各階層,最終引發1956年和1967年兩場嚴重暴動,港英政府對言論監察之嚴密只增不減。

然而與中國中央政府商榷香港回歸時,港英政府卻一改以往作風,開始公開討論新聞自由對香港的重要性,亦不再干涉電台和電視報道的製作,似要洗去從前香港受殖民管治被打壓的形象。回歸前夕,香港人已經覺醒法治的自由意識,舊有的「噤聲」社會不復存在,還給中國一個高度的「自由社會」。

對比一下香港現在與殖民時期的法治觀念,殖民時期的法律,反而成為港英政府控制社會穩定、打壓言論自由的工具,與今時今日的香港法治大相徑庭。從英治時期到現今,法治形態一直演變,法律議題亦與我們息息相關,社會中卻甚少有人論及和整合香港法治的發展形式。

由吳海傑所著的《噤若寒蟬:港英時代對媒體和言論的政治審查(1842-1997)》秉持對保障法治和自由的認同態度,廣泛而深入地分析殖民時期的檔案史料,透過引用不同報章、各界言論和法律條文等,重新審視英國法律在殖民時期人權自由歷史的角色。

《噤若寒蟬:港英時代對媒體和言論的政治審查(1842-1997)》

作者:吳海傑

譯者:張升月、齊崇硯

頁數:256頁

定價 :128元

按此線上購買