復活節是否只令你想起復活蛋、兔子,還有長假期?

3月29日是耶穌受難節,也是復活節假期的第一天。在不少傳統節日都被蓋上濃厚商業色彩的當下,節日本身的意義逐漸被人遺忘,復活節亦不例外。

復活節是基督教的節日,基督教徒相信耶穌被釘十字架後的第三天,展現神蹟死而復生。為了紀念耶穌復活,教徒將當天定為復活節,並流傳至今。後來,基督教成為世界主流宗教之一,復活節隨之傳播至世界各地。

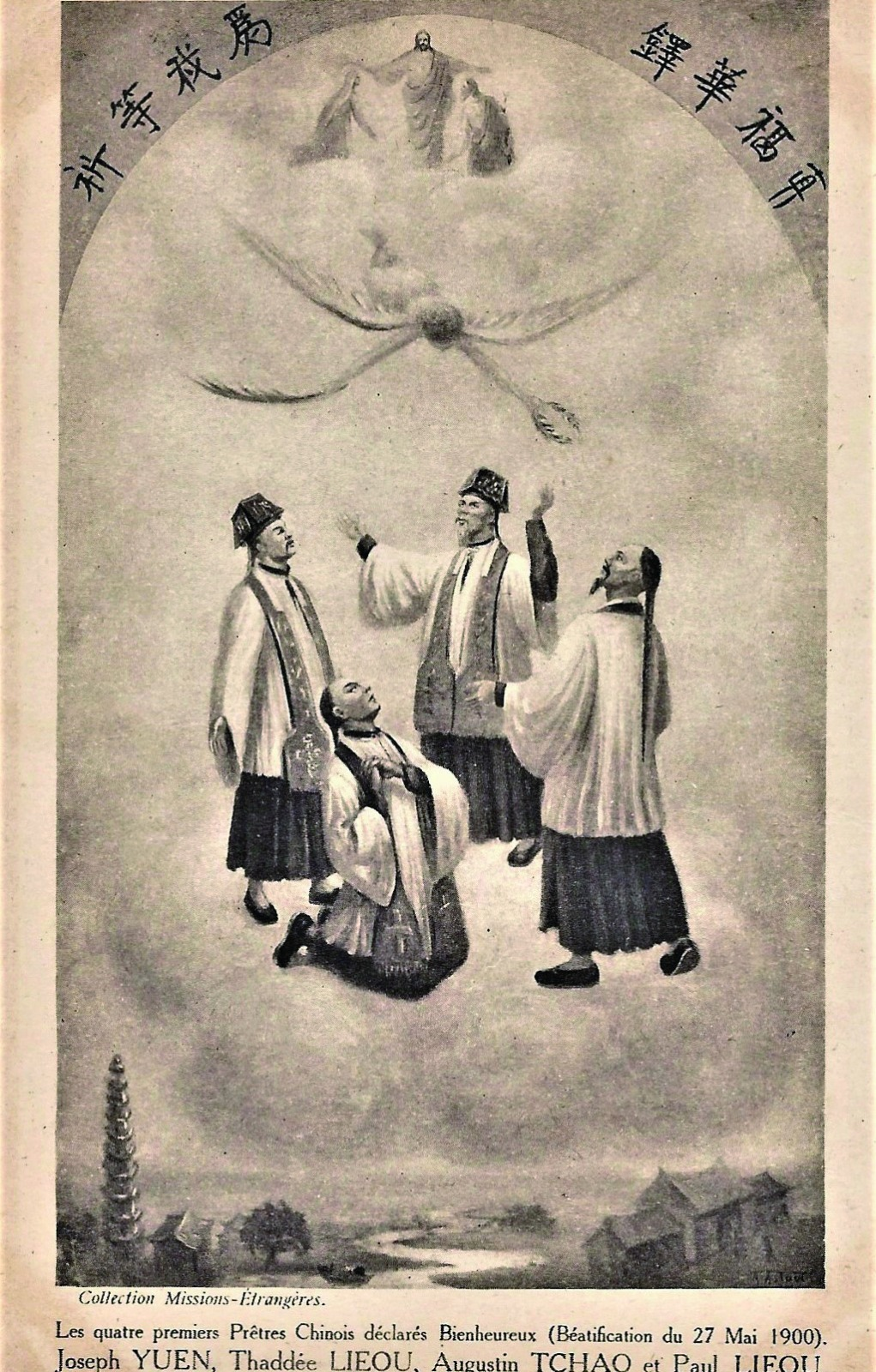

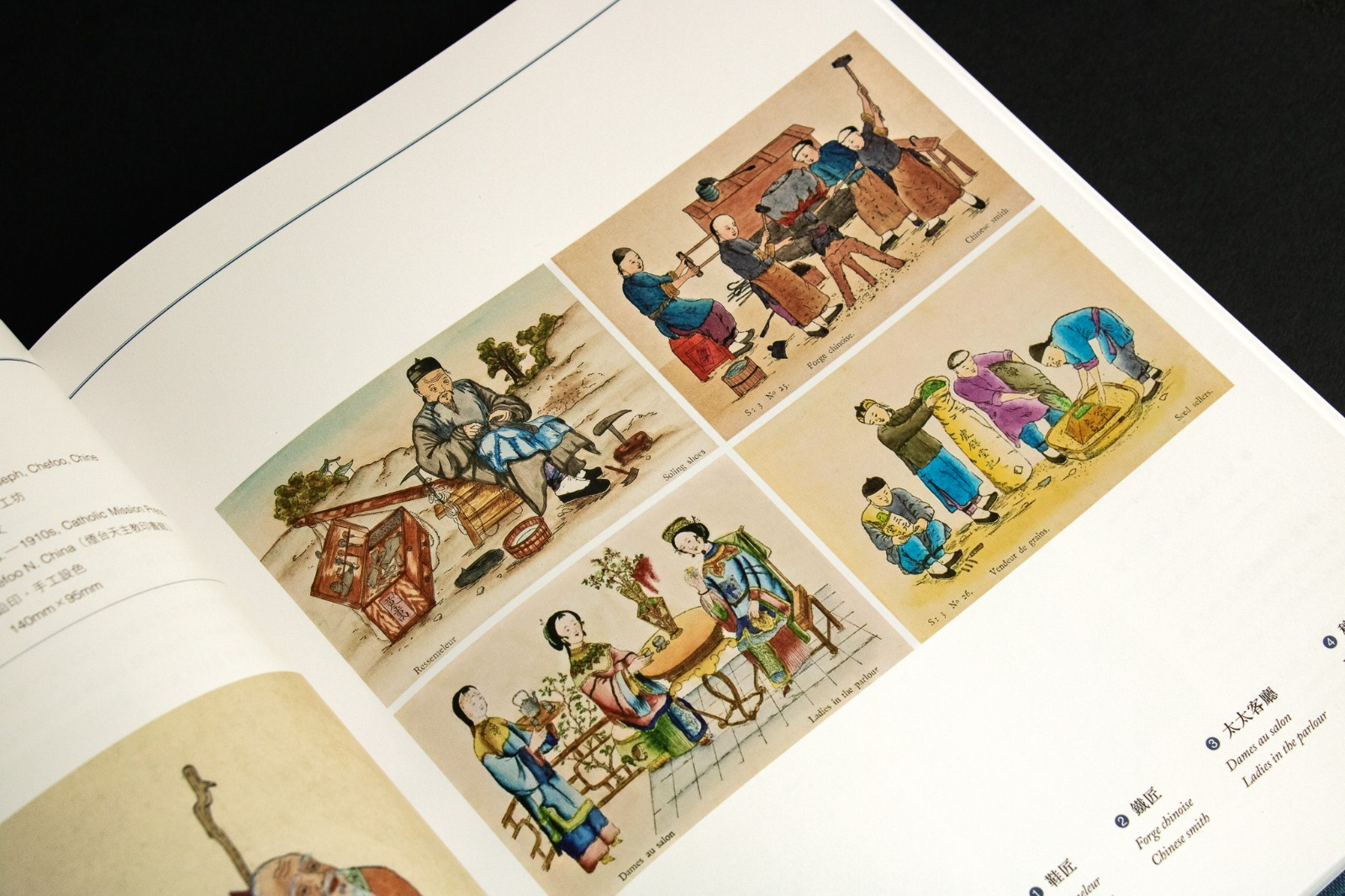

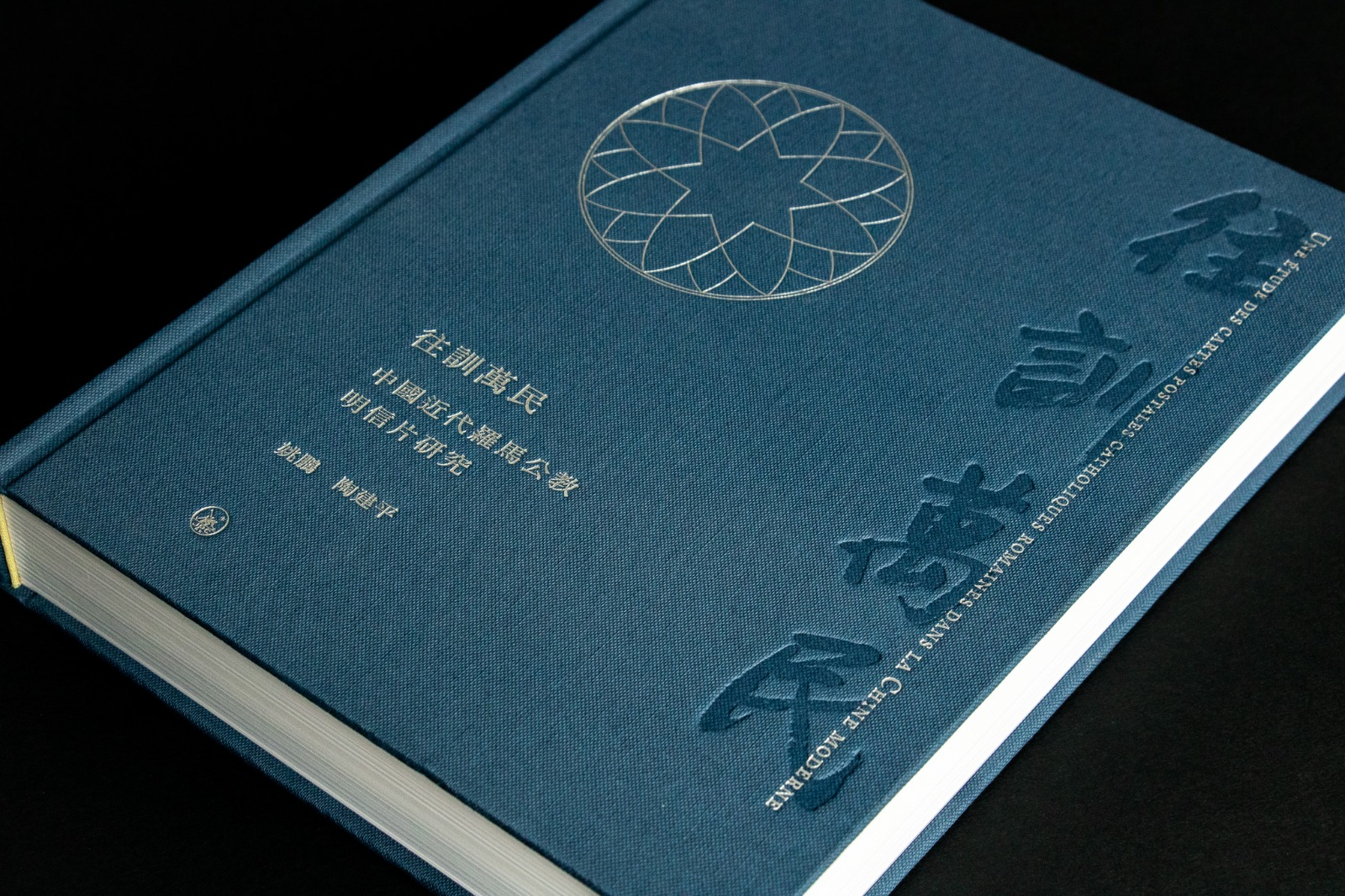

基督教歷史源遠流長,以其為分支的天主教、東正教及新教三大主流教派更曾在古代中國傳播一時。由姚鵬與陶建平所著《往訓萬民——中國近代羅馬公教明信片研究》以清末民國傳教會印製發行的大量明信片作為載體,採取一個全新角度呈現和編排中國基督教的視覺歷史,勾勒天主教百年間在華的傳播和發展、以及聖像藝術在中國本土化的過程。

《往訓萬民:中國近代羅馬公教明信片研究》

作者:姚鵬、陶建平

出版日期:2024年1月

定價:$498

按此線上購買

相關文章

Skip to content

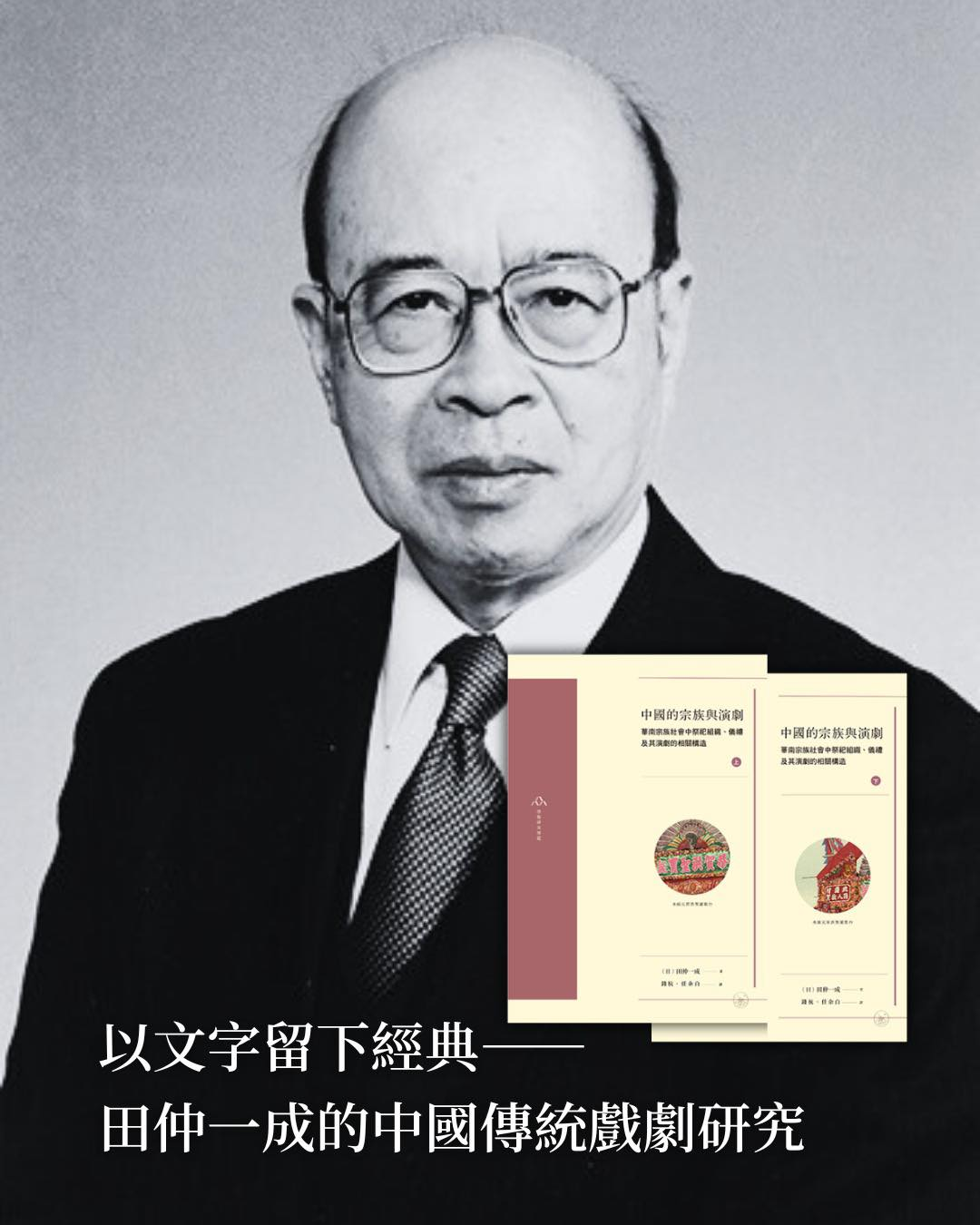

以文字留下經典——田仲一成的中國傳統戲劇研究

來自日本的中國傳統戲劇專家田仲一成教授與世長辭,享年92歲。田仲一成教授出生於日本東京,1955年畢業於東京大學法學部,後來對中國文學產生興趣,1962年完成東京大學研究生院中國文學專業博士課程。 田仲一成教授以中國戲劇史為研究方向,並主張新舊結合,利用實地考察的方式彌補舊有文獻的不足,突破傳統中國戲劇史的研究局限。1983年,田仲一成教授以論文《中國祭祀戲劇研究》獲頒東京大學文學博士,其創新的研究方式更為中國學界帶來新風潮。由香港三聯書店出版的《中國的宗族與演劇——華南宗族社會中祭祀組織、儀禮及其演劇的相關構造(上下冊)》是田仲一成教授從祭祀角度討論中國戲劇的經典之作,主要探討宗族祭祀習俗與華南地區的關聯。 田仲一成教授在此書中除了運用社會學、歷史學、人類學、譜牒學等研究方法,更走訪多個華南地區進行實地考察。他曾在香港新界農村實地考察近三年半,前後訪問了十幾個墟市和村莊,歷時七年,亦考察了新加坡等南洋地區,拍攝了上千幅珍貴的照片。此書收錄其中12個實地考察實例和200多幅精選照片,並邀請了兩位日語翻譯專家錢杭教授和任余白先生譯文,確保此書的學術和收藏價值在中文譯本中得以保存。 《中國的宗族與演劇–華南宗族社會中祭祀組織、儀禮及其演劇的相關構造(上下冊)》田仲一成 著錢杭、任余白 譯開度:170 × 240 mm頁數:816定價:$328按此線上購買

Skip to content

【HK01】被西方誤讀的台灣問題

前任中國台灣領導人蔡英文,代表民進黨參選,只以百分之五十六的選票稍勝。落敗的反對黨國民黨在立法院選舉下選票差距不足百分之一。為什麼媒體報道依然不停說台灣討厭大陸?法國作家塞爾日·貝爾蒂在《西方誤讀的中國》把台灣比作「之於法國的科西嘉島」,並從歷史、軍事、經濟及政治立場分析,歸因西方國家視台灣為「中國推動民主化的實驗場」。

Skip to content

【五四運動】時代的鼓手:聞一多先生

「六十多年過去了,我已逾百歲,但聞一多先生的音容笑貌卻還那麼鮮活地留在我腦子裏。」一一馬識途 親歷抗戰烽火、見證近代中國百年滄桑巨變的「文壇常青樹」馬識途先生,在以110歲高齡辭世前,留給世人一部跨越百年的革命史詩一一《那樣的時代,那樣的人》(增補本)。書中,馬識途娓娓道來這一個世紀中遇到的八十餘位令他印象深刻的人物,其中包括他的老師、積極響應五四運動的「愛國詩人」聞一多先生。 中國近代詩人聞一多先生出身於書香門第,自小接受傳統經史教育和西方新學。1919年,聞一多毅然投身五四運動創作新詩,其作品《死水》正是格律體新詩的代表作之一。 抗戰後期,在西南聯合大學任教的聞一多對民主的渴望從未改變,欣然參與相關藝文活動,更與一眾師生攜手合作,將校內一度被中斷的五四文藝晚會起死回生: 當時,由中文系主辦的五四文藝晚會遭受三青團分子搗亂,場地頓時斷電。聞一多先生當下情緒激動,一不留神與系主任羅常培教授發生衝突。翌日,聞一多親自登門造訪,與羅常培教授解開誤會,並提議舉辦一個更大型、更有號召力的五四文藝晚會,主動請來了朱自清、沈從文、游國恩等教授作客,當晚,一位又一位教授、作家和詩人各抒高見,成為昆明學生運動發展的一個轉捩點。 「朋友們,『五四』的任務沒有完成,我們還要努力!我們還要科學、要民主。要衝破孔家店,要打倒封建勢力和帝國主義!」親歷其中的馬識途,形容聞一多先生當晚「就像一支火炬燃燒起來了,光明在望了」。 《那樣的時代,那樣的人》(增補本)作者:馬識途頁數:360頁定價:港幣188元 按此線上購買

Skip to content

【灼見名家】《經緯華夏(繁體增訂版)》以圍棋劫爭比喻華夏文明存續法則

在書中作者以圍棋裏的「劫爭」比喻華夏文明存續的弔詭法則。傷口即表示生機,五胡亂華後,北朝注入草原血性,重塑文明韌性;宋代向遼金稱臣卻換來經濟文化霸權,猶如棄掉三子卻屠龍的大局觀;鄭和下西洋看似虧損,實則為百年後的粟米蕃薯北伐,預埋農業革命火種。

Skip to content

面對一個不斷變化的世界,如何尋找問題的答案?

新年伊始,我們站在新的起點上,面對一個不斷變化的世界,該如何尋找問題的答案,望見未來的脈絡?