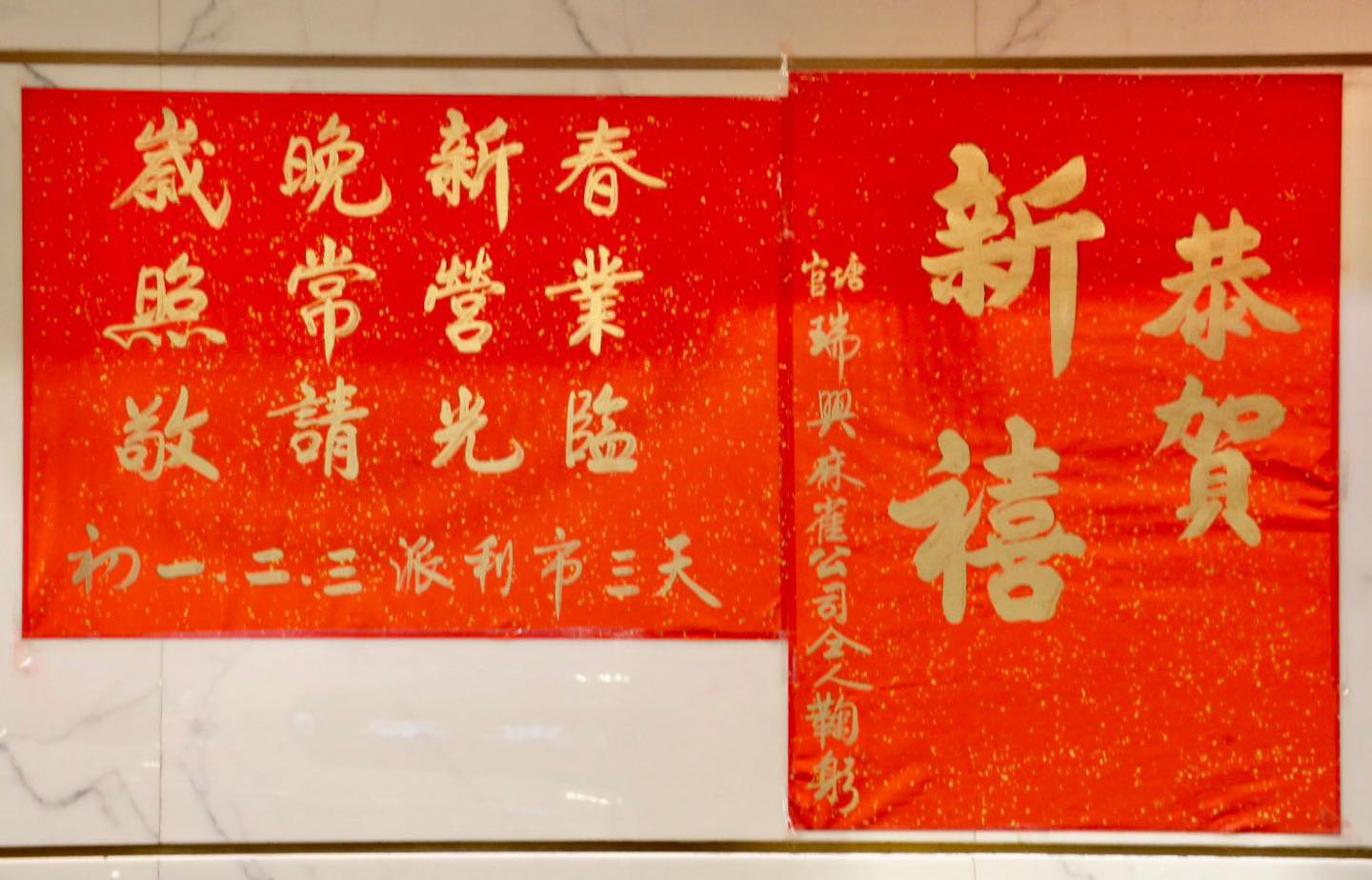

「食完飯打返兩圈,發個新年財!」說到新年的必備節目,當然少不了打麻雀。可是麻雀背後的軼聞趣事,你又知多少?

麻雀牌始於明代,五口通商後才流行全國以至歐美等地。清未時,香港製造的麻雀牌是主要出口商品,可謂是麻雀賭博的「基地」。

1867年,港英政府放寬賭禁,麻雀館即以俱樂部(會所)的形式出現及營運。初期的麻雀館以每一「圈」的形式收費若干,並採取「同等沾惠」方式經營,為每位來賓免費提供香煙,如玩三個門風以上,來賓的一切吃喝將全由「頭家」(即現今的麻雀館莊家)找數,完全不觸及《賭博條例》,加上官民一致認為麻雀是傳統娛樂,故此麻雀館未被取締。

戰後初期,港英政府眼見麻雀館聲浪擾人,便授權警務處執法取締麻雀館。當時全港九的麻雀牌老闆都自動請願,如提出取消通宵營業和限制未成年人士進內等持續營運,結果不少麻雀館獲發牌照。發放牌照的過程中由於港英文化差異,麻雀館被誤譯為Mahjong School(「麻雀學校」),從此便有了這個帶點玩味的暱稱。

麻雀館由此時開始遵照各種規定,同時亦乘機改變收費辦法,改為「食糊」的抽水,銀碼視牌局大小而定。以1元牌局為例,無論吃甚麼糊都是抽水4毫。表面上較從前似乎沒有多大分別,實則長莊過莊常換門風,抽水自然增加許多。麻雀館收益增加,裝修也變得富麗堂皇,有些更聘上印籍或巴籍的司閽者駐足守候,麻雀館的數目年年增加。

香港開埠以來,賭博招式五花八門,麻雀牌、天九牌、賽馬應有盡有。《香港賭博簡史》回望香港的賭博發展,探討本地賭博如何從過去的惡性毒藥變成今天大眾的消閒娛樂。

《香港賭博簡史》

作者:魯金

出版日期:2023年3月

定價:$108

按此線上購買

相關文章

Skip to content

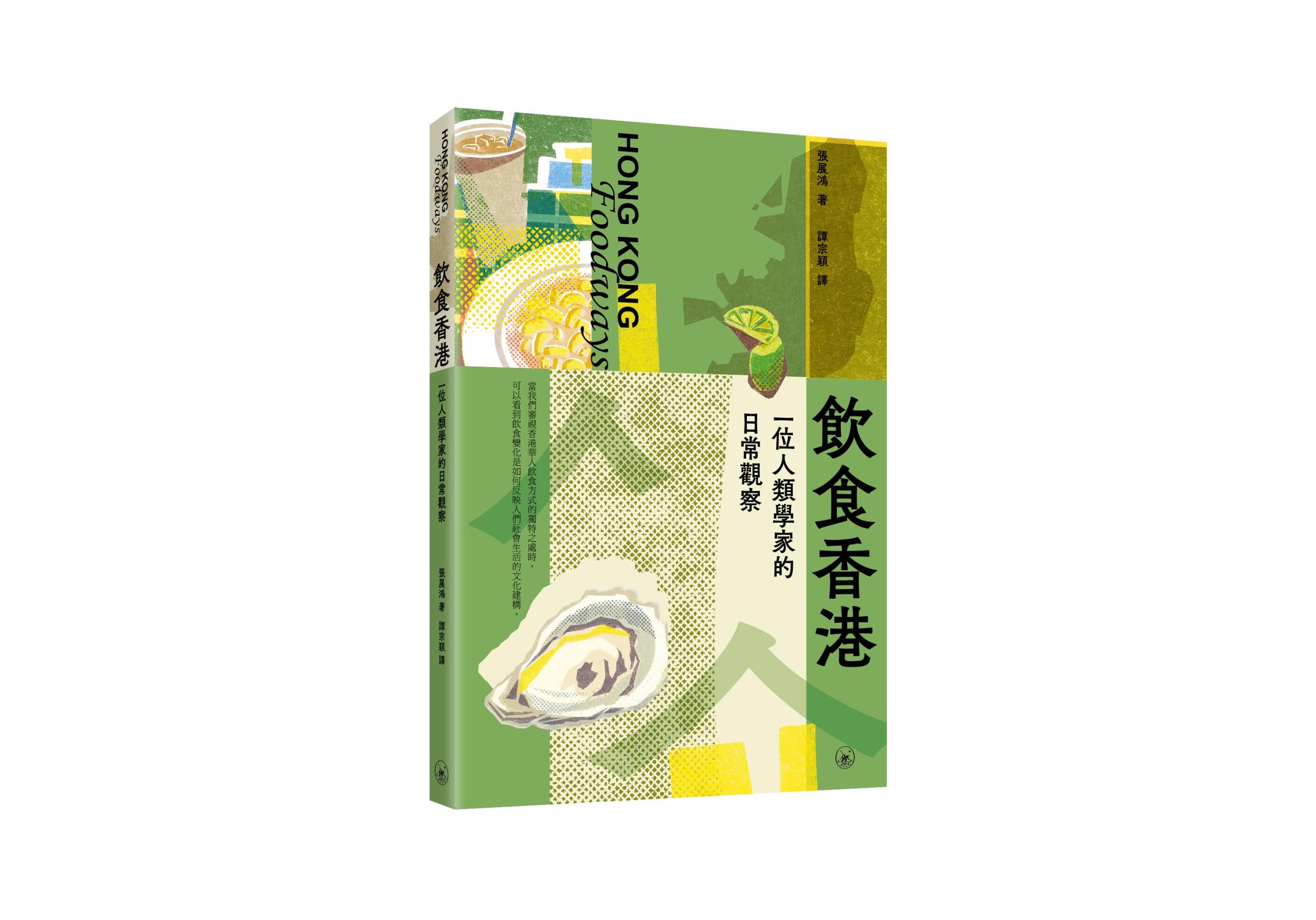

【Podcast《靜靜過生活》】人類學家從飲食習慣、烹飪技巧品出時代變遷!

民以食為天!除了從食物的形式、味道和質感入手,我們還可以從甚麼角度觀察食物,甚至發掘美食背後衍生的價值? 香港中文大學人類學系教授張展鴻在去年7月帶來新著《飲食香港:一位人類學家的日常觀察》,以香港人的飲食習慣為線索,探討香港社會背後的社會變遷和飲食文化。2025年2月,張展鴻教授攜新著到訪台北書展,並受到podcast節目《靜靜過生活》 的邀請,一連錄製4集不同題材的訪談節目! ///////////「識飲識食」的讀者們,記得要收聽張教授的節目了🔗: 第1集:飲食文化與社會階層流動的關係https://reurl.cc/V0r4zY 第2集:上海菜和私房菜https://reurl.cc/kMRaO3 第3集:香港非物質文化遺產的飲食https://reurl.cc/d1EmnM 第4集:非遺的盆菜及香港茶餐廳文化與新加坡小販文化的比較https://reurl.cc/jQNvyM 《飲食香港:一位人類學家的日常觀察》張展鴻 著、譚宗穎 譯頁面:152面定價:港幣128元 按此線上購買連結

Skip to content

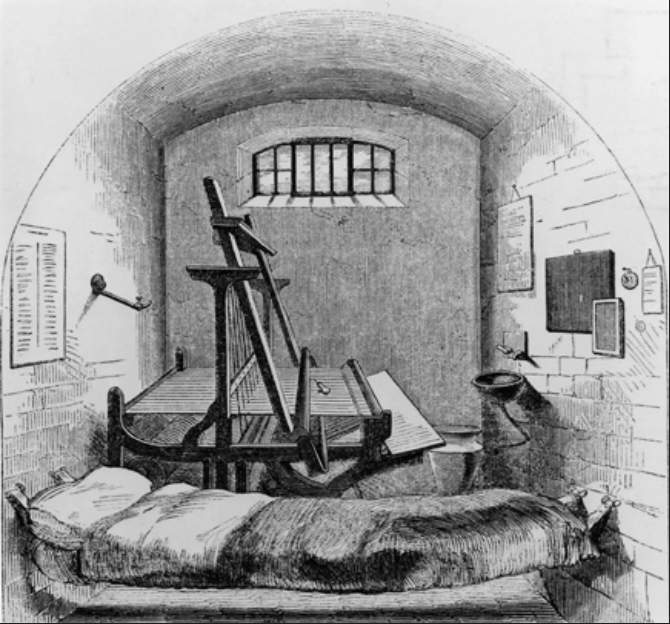

《不對等的平等:百年香港監獄(1841—1939)》:解構英國監獄的人道主義外衣

在英國殖民管治下的香港,監獄制度如何體現“人道”與“歧視”的矛盾?本文為蘇載玓博士所著的《不對等的平等:百年香港監獄(1841—1939)》第四章〈英國對於香港監獄管理思維的優次〉小結,文中探討了“隔離制度”作為19 世紀英國獄政的“標杆”,在當時的殖民地香港的實踐卻流於形式,反映出英國殖民者根深蒂固的優越感,解構了英國監獄改革宣稱的人道主義外衣。 要探討英國的監獄改革過程,就不能不談備受推崇的隔離監獄紀律制度。 它亦是在百年香港監獄發展過程中經常被“提起”的英國“國策”。簡單來說, 隔離制度通過把囚犯彼此分隔開,以反思改造他們。反思的過程也包括其他元素,如:沉默、勞動與宗教灌輸等。 英國監獄改革的起因並不是簡單的一兩個點子,而是整個歐洲大陸自由平等人權等思想激盪下的時代產物,當中包括對於監獄制度的關注。由於當時英國不是中央統籌,各郡城地方監獄奉行不同的紀律制度,靜默、獨處與集體制度等並行引發種種亂象,促使宗教改革家與監獄實務管理者在這個思想比較開放的年代攜手創立一套新的紀律制度——隔離制度。兩所新建的中央監獄的落成,使隔離制度成為 19 世紀英國獄政的“標杆”,其影響範圍甚至輻射到整個歐洲大陸與美洲。“分類”也是隔離制度包容的元素之一,雖然分類本身也曾是一個獨立的制度,但其單獨行事也是站不住腳的,最終融入隔離體系成為有機組成部分。 當然,一個制度實行久了,必然會暴露自身的缺陷與弱點。打從一開始, 要配合隔離制度,就要修建單人囚室,面臨比一般更高昂的建築成本,加上其他客觀因素,反對隔離制度的聲音開始增多。隨著英國 1877 年“監獄法令” 的出台,英國所有地方監獄都要遵從中央的監獄管理。隔離制度在英國的監獄改革中,亦完成了它的歷史使命。之後,新法已不再嚴格指令英國監獄實行隔離制度要求。 英國本頓維爾監獄內的隔離囚室 然而,該制度在香港的實踐卻從頭到尾都流於形式。英國對於香港監獄制度的要求,體現在本章花了不少篇幅描述的監獄年度報表中的問題上。不同樣式的兩份表格記載了在不同時期由不同監獄總監提供的答案,除了在某種程度 上反映當時監獄的情況外,最重要的是反映出殖民當局與倫敦對於監獄管理的不重視。報表每年按時遞交,但對於分類與隔離兩個制度的實踐情況卻語焉不詳,而且從來都沒有達標。這反映出殖民當局和倫敦對於堅持這兩個制度其實並不熱心,因為部分問題是關於用地短缺以及建築費高昂等。 英國最初尚以委婉措辭來掩飾逃避問題的態度,畢竟當初也確實是因為缺乏理想的監獄選址,而後期則直言不願意投放資源,最終兩次廢棄昂船洲新監獄計劃,完全暴露了殖民統治者的典型心態,連在自己最推崇的人道主義上都不再掩飾,直截了當宣告連“人道主義”也分等次。麥當勞港督在回應殖民地部關於監獄紀律的質詢,其中包括嚴刑在監獄中經常 / 也許引致自殺的問題 時,他冷酷地回應道: 固然嚴格紀律或會引發自殺的傾向,但華人的自殺有異於歐洲人的自殺⋯⋯1 麥當勞(Richard G. MacDonnell) (1866–1872)擔任香港第七任港督 1875 年監獄調查委員會報告前言更直接了當宣稱: 香港監獄中的囚犯絕大部分都是華人,監管他們的監獄人員不熟悉其語言,也不了解他們的品質性格,更無從稽考他們的過往,因此任何試圖提升他們的情操或道德水準的嘗試都只會是徒然。2 即便是具有前瞻視野及監獄管理經驗的監獄總監哥頓少將也直言不諱: 香港的繁榮吸引了大量華人和其他國籍人士湧入,當中無可避免會有犯罪分子。後者慣受廣州或其他東方監獄的嚴峻刑罰,來到香港後,面對英國以文明與基督教為本的人道待遇和溫和制度,完全不能起到震懾成效。3 監禁的唯一震懾作用是“失去自由以及相關的樂趣”——這種只有我們西方族裔才會感覺到的損失,對於此處我們要應付的人卻是行不通的。4 但是,無論我們多希望以人道立場與深思來對待他們,考慮到他們自己的社群以及自身問題,如果這樣的待遇對他們來說是“奢侈享受”的話,我們就該對英國的準則做出調整⋯⋯根據我們的經驗,採取一些足以馴服與改造本國“最差勁的一群”罪犯的方法,而隔離監禁制度正是這首要的、最有力的制度。5 被視為香港洋商中最傑出的怡和大班的耆紫薇,在評議昂船洲再建計劃 時直截了當地指出,香港的監獄對於華人囚犯來說太奢侈:“堅決反對擴建監 獄,現有域多利監獄已足敷港籍囚犯之用。華人竊賊當施鞭刑後驅逐,再犯者公開鞭笞再逐。” 他完全反對在擴建監獄上投入任何資金,認為現有的域多利監獄對於 真正來自香港的囚犯已經綽綽有餘,並希望殖民當局能夠對華人小偷盜賊 施以鞭笞刑,然後將其驅逐出境,而不是關在監獄中餵飽他們。對於屢次潛返者,應公開鞭笞後再驅逐。6 昂船洲本是香港在那個時代全面實行隔離制度的唯一契機。在沒有取得九龍半島之前,港島用地緊張,而昂船洲的地理位置適宜,兼具日後擴展潛力。 但兜兜轉轉多年以後,於 1938 年建成的香港監獄,仍然落址港島。 1868 年教育家兼改革家瑪麗.卡彭特對於印度艾哈邁達巴德監獄的記錄,與香港昂船洲的情境何其相似?既有空間可新建監獄,由有人力(勞役囚犯)可節省建築費,甚至監獄已經建好了,麥當勞港督卻因為對囚犯族裔的偏見(認為華人囚犯無法被改造更新),寧願放棄已建成的設施也不願長期投入,認為無需在香港實行隔離制度。倫敦對於這個瘋狂決定的默許,也大可以反映殖民統治者的基本心態。 早期昂船洲地圖,來源:CO129/86, p.502 雖然在殖民統治期間,有一些肯為華人挺身而出的人物,如軒尼詩港督曾經力撐修新建監獄、改善囚犯待遇等,奈何他維護華人的立場招致不少反對, 特別是如耆紫薇這類的洋商權貴抵制。因此軒尼詩提出的建議經常受到壓力, 在香港立法局或英國議會舉步維艱。 偶爾也有一些殖民地部的衛道之士提出意見,如倫敦殖民地部官員盧卡斯就曾反對 1875 年委員會加重鞭笞以增加香港監獄“震懾”功能的建議。他認為不能因為臨近國家的嚴刑,就讓英國在人道立場方面做出妥協,但最終不敵主流思維,只得同意將此舉暫時作為“實驗性質”。 雖然隔離制度在英國本土已經過了最鼎盛的時期,但香港各監獄委員會的報告仍不時追憶其榮光,折射出倫敦本土對於這個經歷監獄改革、得來不易的隔離制度的微妙眷戀。但理論與實踐終究存在鴻溝。該制度不但在香港遇到很多現實困境,讓當權者卻步甚至妥協、放棄,在印度以及西澳更早的一些殖民統治區域同樣折戟。深入研究揭示,問題的根源並非地域差異,而是種族歧視使然——殖民統治者深信某些族群天生劣質,不能夠被“改造”。這種根深蒂固的優越感,最終解構了英國監獄改革宣稱的人道主義外衣。 注釋 1 MacDonnell to […]

Skip to content

【編緝推介】除了味道,食物還可以從哪些方面討論?

「魚有魚味,雞有雞味。」除了味道,食物還可以從哪些方面討論?相信不少人對中華八大菜系都耳熟能詳,包括川菜、粵菜、湘菜……等,雖然港式美食不包含其中,卻是一個獨特的存在。然而不少港式美食誕生的背後,也與當時的社會環境甚有關聯。

Skip to content

【編緝推介】遊山玩水之樂 香港旅聞軼事

遊山玩水之樂,除了是欣賞沿途的郊野好風光,更令人沒齒難忘的,是旅途上發生和遇見的種種趣事。人稱標叔叔的資深行山人士郭志標,繼《香港古道行樂》後,今次將多年的親歷親聞、或道聽塗說的香港自然景觀、田野資料、鄉民閒談,配以圖片和史料,集結成《香港旅聞軼事》一書,與一眾同好分享。

Skip to content

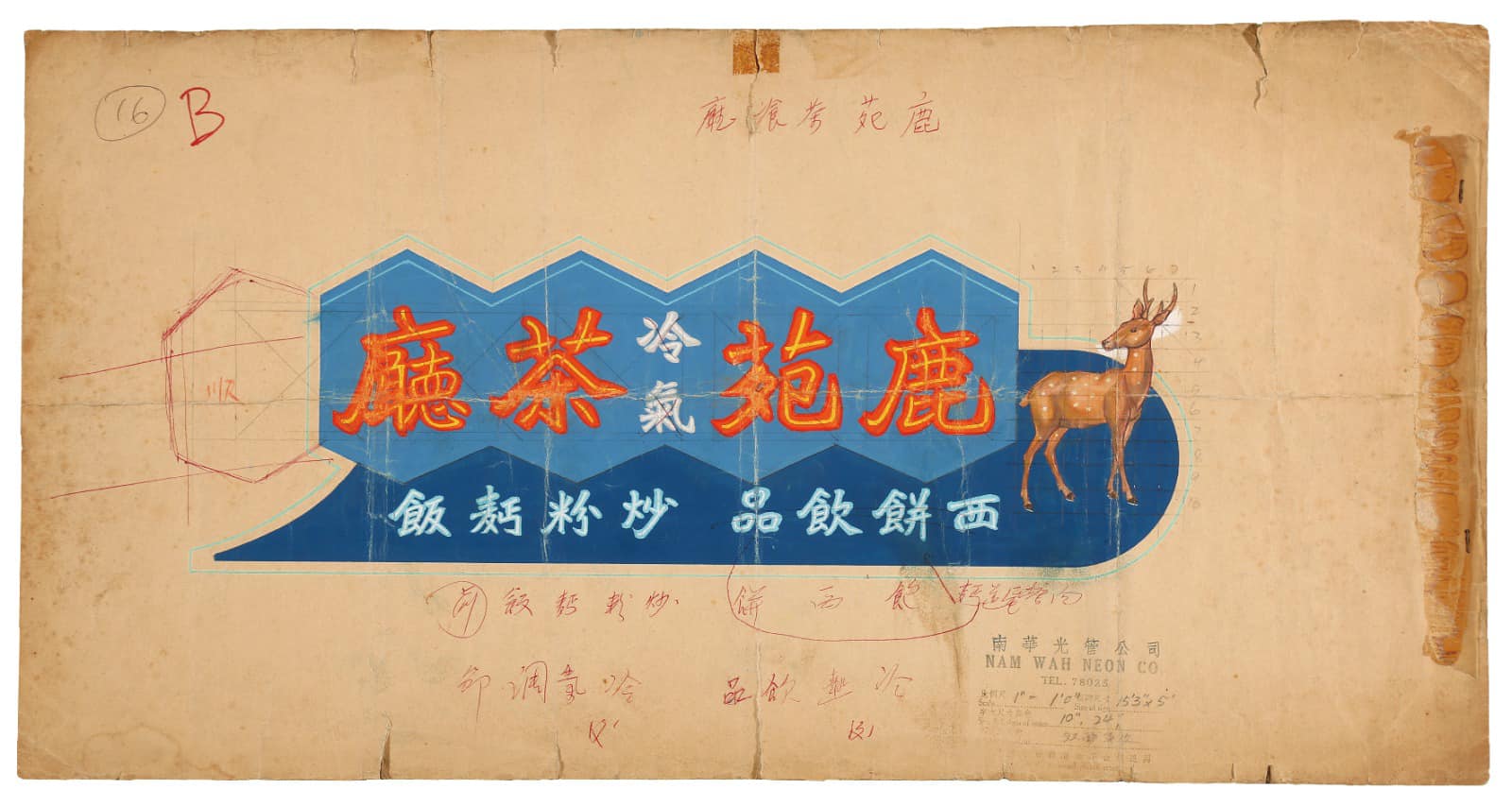

【星島日報】《霓虹艷色》看手稿重拾歷史中的霓虹街頭

如果你對飲食情有獨鍾,書中第二章特別從飲食招牌整理了香港餐飲業的轉變,茶樓如何發展到酒樓?西餐廳、冰室、茶餐廳有甚麼特色?圖文並茂,輕鬆談論香港飲食文化與歷史。