《梅艷芳》編劇吳煒倫專訪:比起編寫和執導,這件事更困難?

拍攝一代女星的傳奇故事、秏費八十多組戲的巨額投資、找新人做主角、動作導演及編劇首次著手製作文藝片……疫情期間上映的《梅艷芳》,就是在這樣充滿未知數的情況下誕生。能在劣境中綻放耀眼光芒,對導演梁樂民及編劇吳煒倫來說,不只是職涯上的一大成就,更是好好傳承香港的故事。

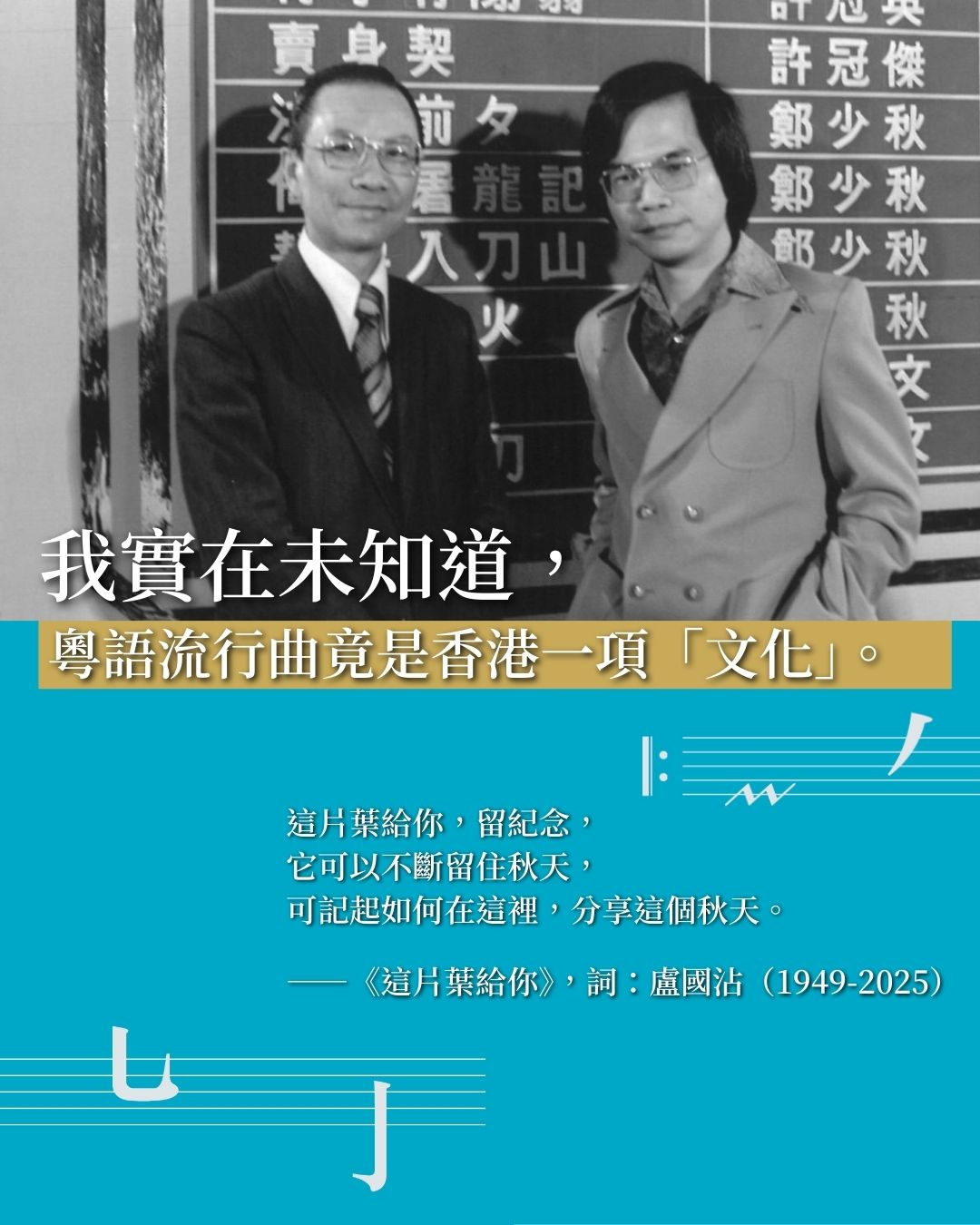

梁樂民及吳煒倫,是和梅姐隔了一代的電影人,交集很多,交流卻寥寥可數:他們哼着梅姐的歌長大,成長片段充斥梅姐的身影﹔入行後有幸見過梅姐一面,不過沒說上一句話。這樣的關係,卻正好讓他們能帶着細膩的情感認識和處理梅姐的生平故事。劇本上的取捨、選歌的考量、畫面色調的處理、真實片段的交接、舊香港的場景還原……雖然他們已經盡善盡美,但仍有感到婉惜的地方,例如刪減了兩段《裝飾的眼淚》的感情戲(後來幸得在串流平台重見天日)、未能拍攝梅姐與草蜢到外國登台的「神鬼」趣事。畢竟梅姐一生的故事太豐富,要濃縮一百五十頁的劇本,比起如何編寫和執導,更加困難和艱鉅。

「這是一種榮譽,是一生人一次的難得機會。」當《裝飾的眼淚》奏起,飾演梅姐的王丹妮(Louise)穿起婚妙走出來時,抑或是哥哥喪禮的橋段,拍攝現場不少工作人員和臨時演員,都默默地哭了。《梅艷芳》的成功,並非單單是製作上的用心和精良,而是港人藏在心底的共同回憶和集體情懷:縱然是劇情片的流水帳說故事、橋段不是百分百還原、演繹經戲劇處理,但內裡的所有情感,卻是真的。

- 梁樂民和吳煒倫首次執導和編寫文藝片,他們在接到工作邀請當下的反應和心情是怎樣?

- 編訂劇本時,梁樂民和吳煒偏是如何從梅姐豐富的人生經歷作出取捨?

- 《梅艷芳》取得空前成功,面對新舊兩代觀眾不同的聲音及迴響,他們又有什麼感想?

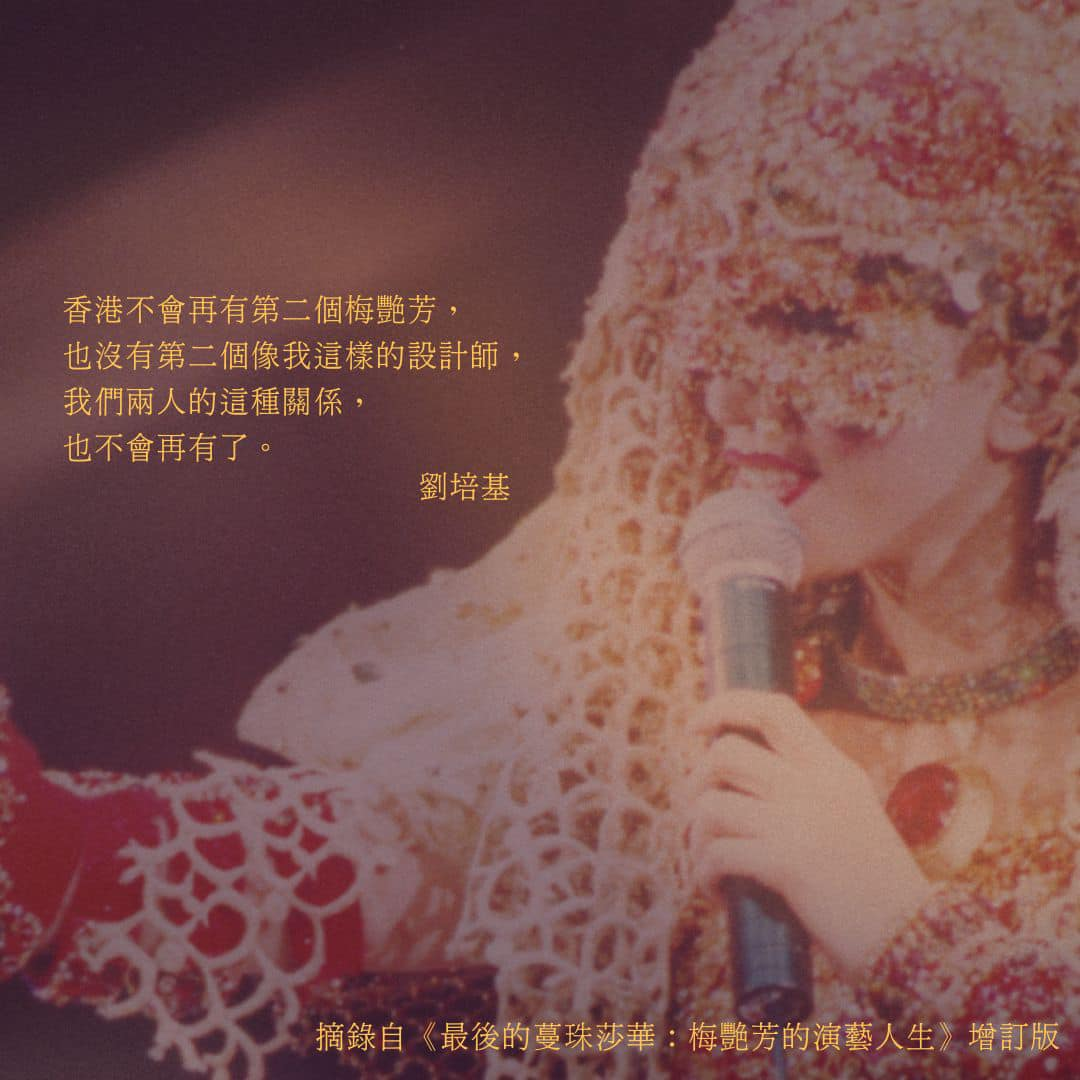

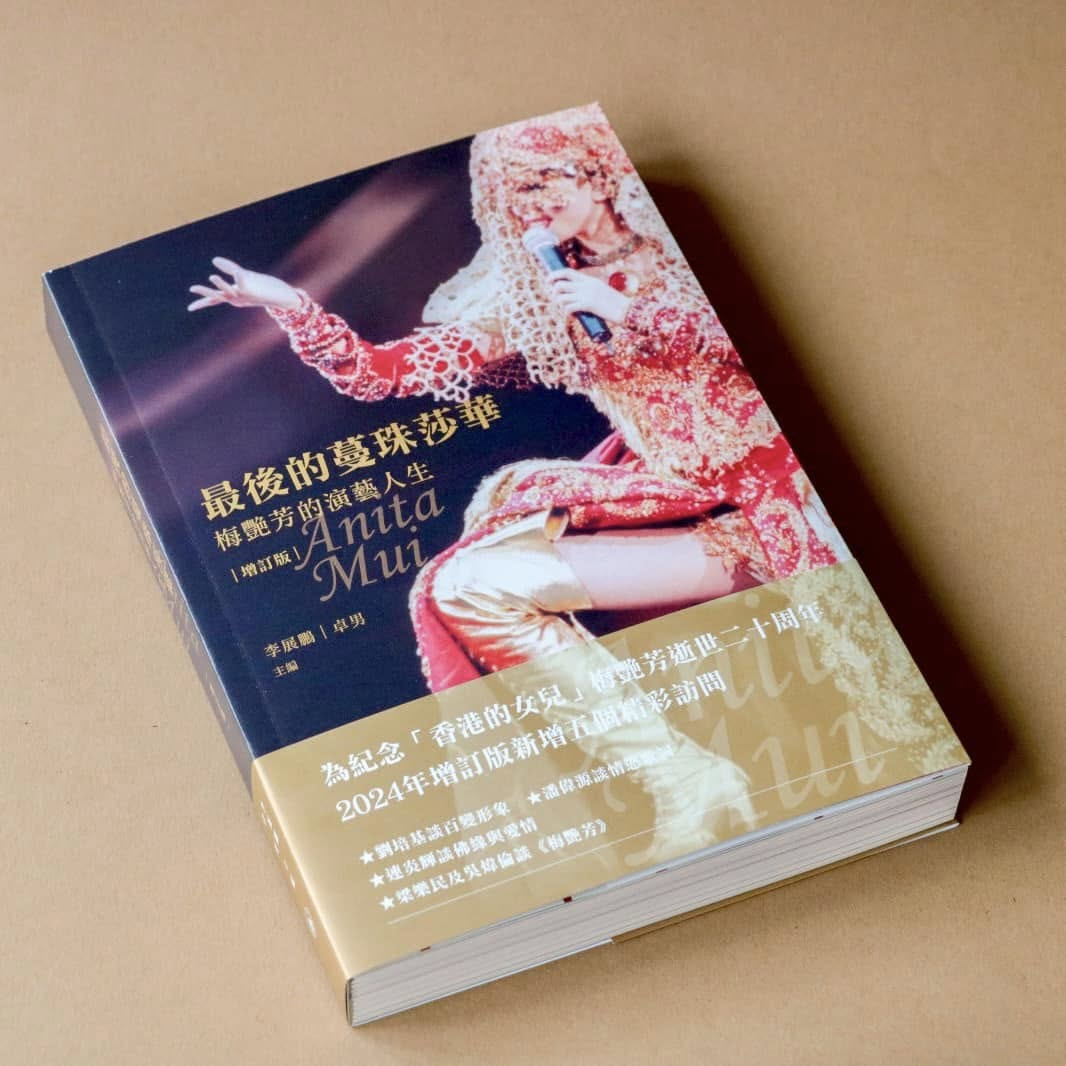

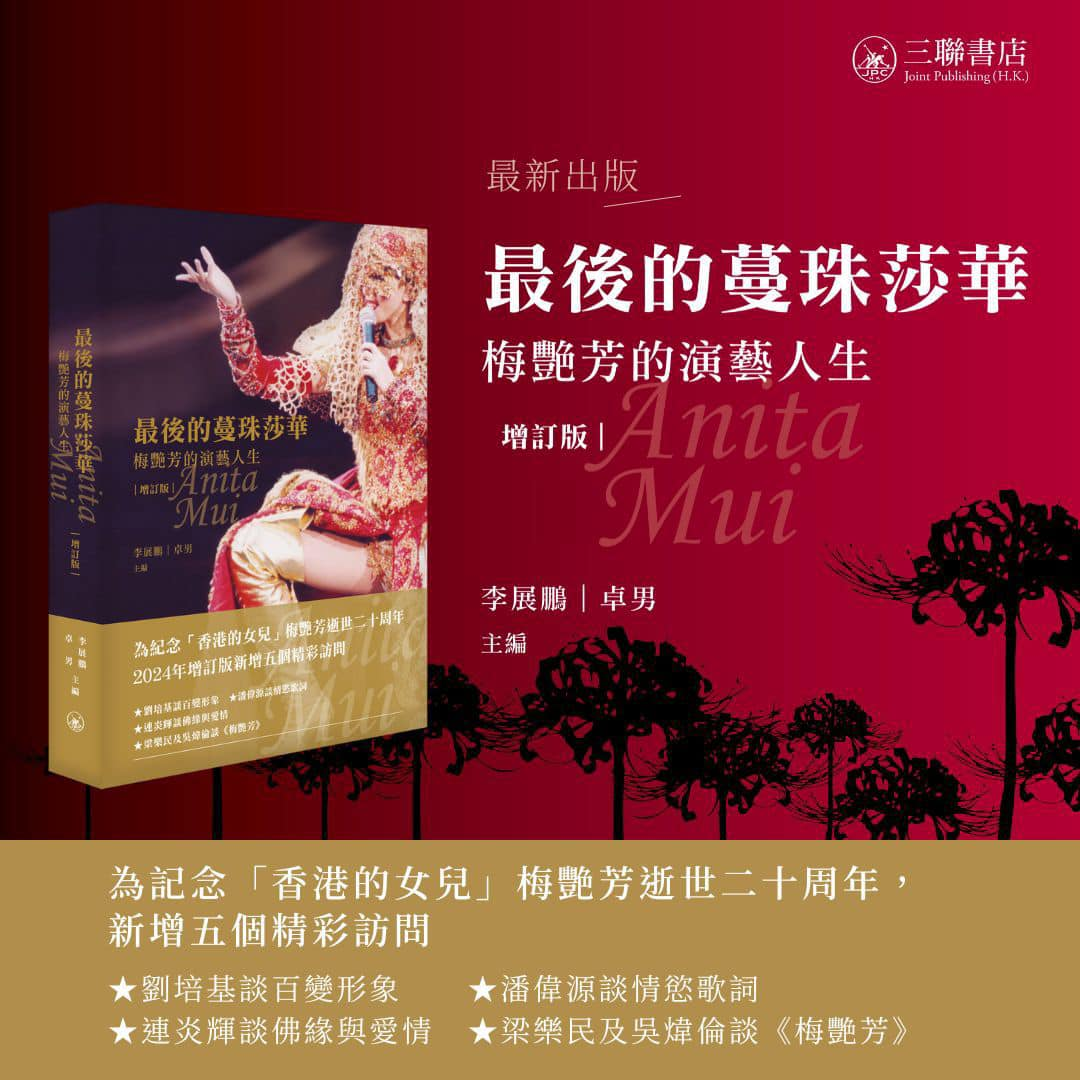

《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生》增訂版加入多個精彩訪問:劉培基談百變形象的創作,連炎輝談梅姐的佛緣與愛情,潘偉源談梅姐的大膽歌詞,還有電影《梅艷芳》的主創人梁樂民及吳煒倫的創作分享。

《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生(增訂版)》

作者:李展鵬、卓男

出版日期:2023年12月

定價:$168

按此線上購買