廟宇掌故知多少:犯太歲點算好?

2025年02月21日

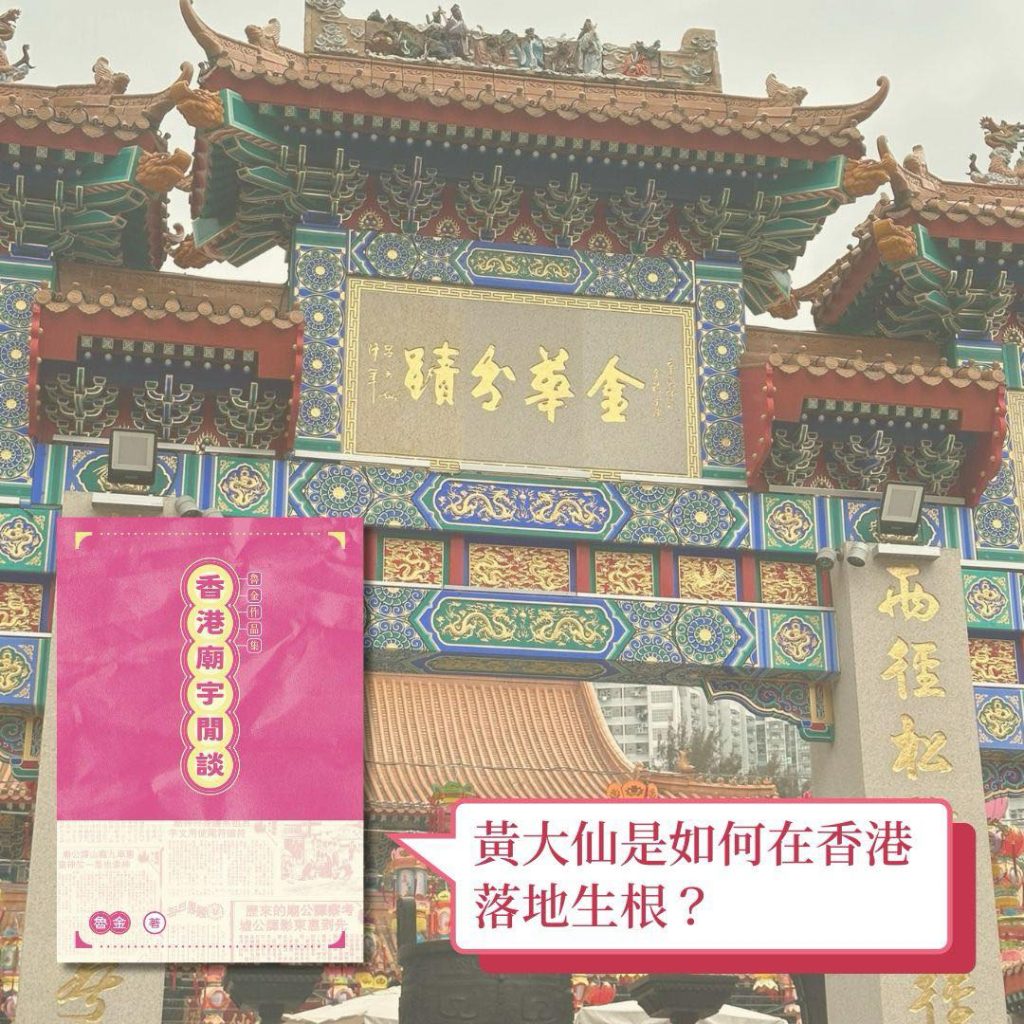

自古以來,民間相信當太歲運行到某個生肖的位置時,便會對該生肖造成不利。為改善運勢,不少香港人都會在農曆新年期間訪廟「攝太歲」求安心,當中黃大仙祠可說是最受歡迎的祠廟之一!作為大眾共同參拜的信俗,黃大仙是如何在香港落地生根?

- 黃大仙原在廣州?

1921年之前,黃大仙廟是設在廣州的。當時廣州的政局非常複雜,差不多由軍閥割據,故每一個軍閥上臺,都隨意頒佈法令,乘機「刮龍」。當時軍閥陳炯明便乘着「破除迷信」之名霸佔廟產,拆去廟宇築馬路,或拆廟賣地建屋,黃大仙廟自然也受到影響。

- 六六年前「搬家」遷九龍

1921年初,本港紳商李亦梅、譚傑生、粱仁庵、郭述亭、張殿臣、陳柱石、唐麗泉等,把黃大仙接來香港,安奉在嗇色園內,才使黃大仙的仙蹟,得以惠及香港居民。

- 黃大仙廟本來不是全年開放?

嗇色園本來是上述幾位紳商的私人修道別墅,在接黃大仙來港之初時並不如今日任人參神,但因後來善信要求入廟參神者日眾,各紳商平日樂善好施,於是就定下開放時間,並將香火收入,撥充善舉,贈醫施藥,周年無間。到了1956年9月,黃大仙廟正式交東華三院接管。

圖文摘錄自魯金作品集系列——《香港廟宇閒談》

《香港廟宇閒談》 魯金著

– 作者親身走遍港九新界,碑銘考古/田野調查/實地考察收集掌故

– 「廟趣」橫生,走筆所及乃至百年歷史古剎與隱跡方外的小廟

頁數:216

定價:港幣98元

按此線上購買