飲食文化

Skip to content

雞蛋仔、港式奶茶,認識連韓星也吃的香港街頭小食

熱愛韓流的你,是不是曾被韓國女團BLACKPINK成員Rosé品嘗雞蛋仔、港式奶茶的片段洗版?《香港飲食遊蹤(增訂版)》詳盡介紹了雞蛋仔、港式奶茶等港式美食背後的趣聞軼事,快來看看這些街頭小食是如何成為我們的集體回憶吧: ▍港式奶茶:「高開低走」的提神飲料 十六世紀的大航海時代,歐洲列強紛紛在亞洲建立殖民地。與此同時,亞洲的美食文化也傳至西方。印度奶茶傳入英國和荷蘭後,當地人加以改良,去除味道濃烈的香料,再混合不同品種的茶葉提升味道,又加入楓糖調味,西式奶茶就此誕生。鴉片戰爭後,香港受英國殖民統治,西式奶茶於1920年代進入華人社會,但光顧者多為外國人或具消費力的華人。1940年代,西式奶茶演化為廉價的港式奶茶,逐漸出現於大牌檔和晏店之中,其價格比咖啡更便宜。 ▍雞蛋仔:港人智慧的結晶 雞蛋仔是Waffle的一種變體,早於1950 年代已經流行。當時香港經濟不景,市民生活艱難,雞蛋屬奢侈品,不少兒童在生日時才有機會嚐到烚蛋。正因雞蛋如此珍貴,有雜貨店見每天有不少破裂的雞蛋或鴨蛋無法出售,又不想白白浪費,於是忽發奇想,加入麵粉、糖、淡奶等做成蛋漿,然後將蛋漿倒進自製的模具內烘焗。由於設計的模具呈一個個小橢圓形,製成品酷似雞蛋,就稱之「雞蛋仔」。自此,普羅大眾可以用低廉價錢,吃到「雞蛋」這道美食。 《香港飲食遊蹤(增訂版)》🎖️香港教育城第21屆「十本好讀」中學組教師推薦第一位、中學生最愛書籍第七位從食肆、美食、粵語三方面,述說香港各種有趣和令人驚喜的飲食史軼聞。 作者:黃家樑、區志堅、曾漢棠、黃朗懷開度:150 mm x 210 mm頁數:304定價:港幣138元按此線上購買

Skip to content

如果來一場古代版《黑白大廚》,誰會是第一名?

《黑白大廚》確定推出第三季!如果來一場古代版黑白大廚,誰會是第一名? 新書《宴饗萬年:文物中的中華飲食文化史》裡就告訴我們不少線索! 1號選手:人文始祖之一伏羲 廚師這一職業在遠古至商周時期的地位十分重要。遠古傳說中,中國人的人文始祖之一伏羲曾經就是一位廚師。《史記》記載太昊伏羲氏:「養犧牲以庖廚,故曰『庖犧』。」「庖犧」,或又稱「伏犧」,獲取獵物之謂也。此外,伏羲還教人織網捕魚,馴養家畜,豐富人們的食物來源。 2號選手:商朝宰相伊尹 歷史上既善於烹飪而又官至國家重臣的,最著名的莫過於商朝宰相伊尹。伊尹曾經也是一位廚師,曾從飲食滋味的角度教導商湯為政的道理:凡當政的人,要像廚師調味一樣,懂得如何調好甜、酸、苦、辣、鹹五味。首先得弄清各人不同的口味,才能滿足他們的嗜好。作為一個國君,自然得體察平民的疾苦,洞悉百姓的心願,才能滿足他們的要求。 3號選手:宋代詩人蘇東坡 宋代詩人蘇東坡可謂是中國歷史上最著名的文人廚師了。他在菜、湯、粥乃至釀酒方面均有突出的貢獻,其烹飪技術在中國烹飪史上留下濃墨重彩的一筆。他在黃州發明的「東坡肉」更加體現了他在美食方面的天賦,把價賤如泥土的豬肉烹飪成流傳廣泛的美食,豬肉得以「逆襲」,出現在文人墨客的餐桌上。 《宴饗萬年:文物中的中華飲食文化史》😋以文物為敘述線索,深入挖掘文物背後的歷史文化內涵,並透過兼顧學術性與趣味性的語言,帶領大家遊走於一個個精彩紛呈的美食及文化展覽,領略博大精深的中華飲食文化!作者:王輝頁數:352頁定價:$248按此線上購買

Skip to content

【編輯推介】一場發生在書房與廚房的自我對話

胡荻上直子《河畔小日子》(川っぺりムコリッタ)裡有不少食飯場景,一張簡單的飯桌,一碗溫熱的白飯,一個生性孤僻的主角,甚至後來加入的鄰居,閒話家常,足以療癒生活的各種不如意。這就是稱為「食物」的魔法了。 很多電影、文學作品都會運用美食元素。村上春樹喜歡一個人煮意大利粉,一個人慢吞吞地吃意大利粉,配有紅茶和生菜拌小青瓜的沙律;向田邦子在散文〈來一點吧!〉(食らわんか)教我們做簡單卻美味的常夜鍋;梁秉鈞把白粥、京漬物、盆菜等寫進詩裡。食物和生活分不開,於是也和文學分不開,香港作家鄒芷茵每日往返書房和廚房,記下關於文學、文化、飲食的故事,結集成《讀食手記》。 鄒芷茵熱愛美食,從事飲食文化研究,又有豐富的料理經驗,曾出版《食字餐桌》、《小食部》。在《讀食手記》中,我們會看見她在廚房裡忙碌著的身影。雖然她說自己的廚房「很簡陋」,但依然能煮出不同的菜餚和風味;既有兒時回憶裡的美食,如不求把雞蛋充分打發、質地扎實厚重的清蒸雞蛋糕——這就是懷舊的味道吧,又如能穿梭於大小餐桌的炒米粉,也有日本的平凡菜式,如居酒屋的「下酒菜素麵」(おつまみ素麺)和昭和時代風行的「拿坡里意粉」(ナポリタン)。鄒芷茵的廚房還順應時節:春分時應多吃甜,她教我們做蓮子紅棗茶,餘下的茶料還可留予做蜂蜜棗蓮糰子;炎炎夏日,不如做一道能降溫的「十三妹冷麵」吧;踏入天氣轉冷的秋冬,又可煮白酒蠔飯、臘腸排骨煲仔飯;如要迎聖誕,就少不了牛油酥餅和焗肉餅(meatloaf)…… 懷舊清蒸雞蛋糕 臘腸排骨煲仔飯 鄒芷茵在本書裡所記下的每一道菜,其實大家應該都能做的。於是,她為每一道菜都附上了簡單的食譜,列明材料和做法。「這些食譜,就像是我自己親手記下了不同的『我』……我們都可以為相同的菜式,寫出不同的食譜,煮出不同的味道;因為我們各有獨特的生活經歷,以及在種種經歷之中所發現的情感。」大家不妨按著書中附記的食譜,煮出不一樣的屬於自己的味道。 食物不僅為疲累的身體帶來能量,也可療癒乏力無助的心靈。希望我們都能在奔波勞累的日子裡,一嚐「食物」的魔法。像鄒芷茵在書中所言:「請不要把飢餓留給明天。吃好吃滿,明天帶著好夢出發。」 《讀食手記》作者:鄒芷茵頁數:280頁尺寸:128 × 188 mm定價:$148 按此線上購買

Skip to content

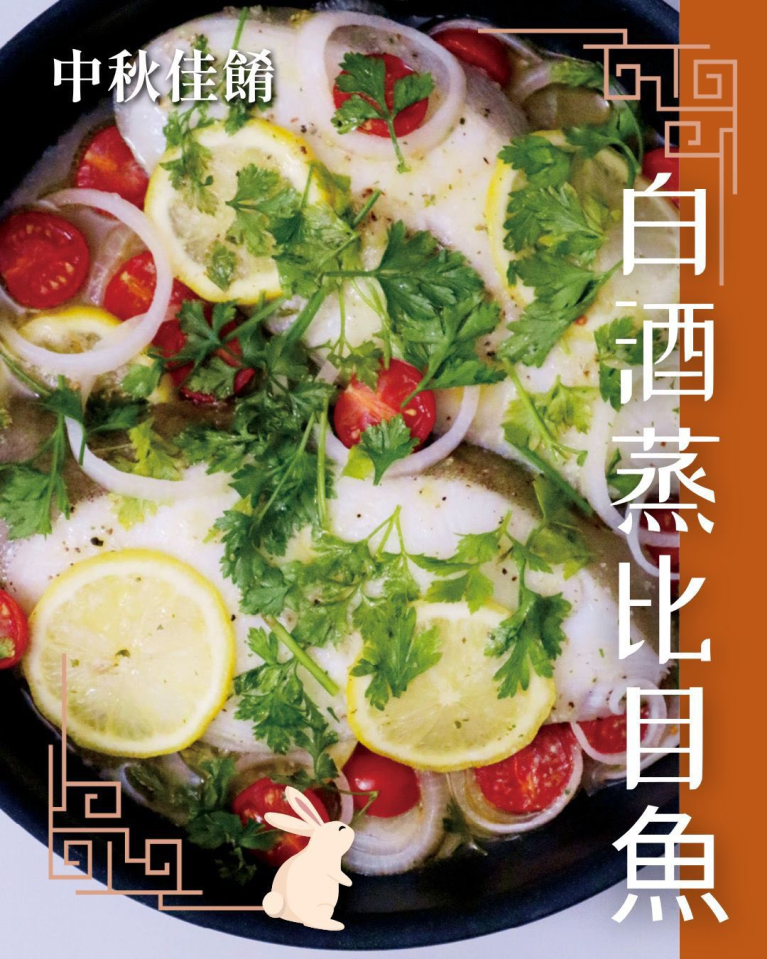

中秋節,食咩好?

中秋佳餚多不勝數。吃魚有「年年有餘」之意,而且在蒸煮烹調下不失健康,又能保持口感鮮美,因此蒸魚是不少家庭中秋必備的過節佳餚。對於蒸魚,坊間一直流傳着許多迷思,當中以「蒸魚一定要鮮魚」為首。飲食專欄作家鄒芷茵在新著《讀食手記》中,便分享了自己過節時用急凍魚烹調白酒蒸比目魚 的經驗和心得: 「在中式節日,還是能希望吃到蒸魚。中年以後,我大多會在晚飯後才出門買食材。這個時段的顧客很少;但食材的種類,尤其是鮮魚、鮮肉的種類,比顧客更少。吃凍肉的日子,便越來越多了。 『要吃蒸魚,必用鮮魚』是很多香港人的想法。上海作家葉靈鳳曾在《香港方物志》之〈香港的海鮮〉裏提到,香港的『海鮮』不是泛指所有海產,而多指魚、蝦,甚至只有魚;而且『吃海鮮』最好是用鮮魚來『清蒸』。 葉靈鳳亦在〈香港的海鮮〉提到『七日鮮』、『龍脷』這兩種比目魚,是當時香港漁業行家公認為最上品的魚鮮,因其肉『非常嫩滑細膩』。我們現在廣東清蒸所用的比目魚,如撻沙、多寶魚通常是中小體型,以便原條清蒸。 沒鮮魚可清蒸的話,其實還可以試試西式蒸焗。西式蒸焗不會隔水來蒸,也不會水煮;只靠少許白酒和蔬菜本身的水分,做出蒸的效果。不同廣東清蒸的薑、葱;西式蒸焗多配新鮮香草,如蒔蘿、檸檬草和番荽。蔬菜要選水分較多、不易變色的。這種蒸魚,可以做成鍋菜,一鍋已很豐富。白酒香氣清新怡人,配搭香草來蒸焗魚肉,就算是急凍海產,也能吃出鮮味。」 但願人長久,千里共蒸魚。 《讀食手記》 鄒芷茵 著故事集文學、文化和飲食於一身,窺見不同時代和地方的飲食風貌書中附記40篇食譜,讀者可沿着文字,煮出屬於自己的味道 定價:港幣148元 按此線上購買

Skip to content

從韓式炸雞到希臘沙律,中國白酒還能這樣搭配!

中國白酒只能配中式菜餚?韓式炸雞、希臘沙律、泰式生蝦⋯⋯白酒的創新搭配遠比想象中更多元! 香港三聯最新出版的《中國白酒潮得起》由方啟聰所著,深入解析釀造中國白酒的原理及各香型的工藝、介紹中國白酒的創新可能。本文節選自書中第四章《中國白酒的可能性》,從“配餐”這一輕鬆角度出發,探討白酒如何與不同菜系巧妙融合,在這裏與各位讀者分享。 品嚐美酒的同時要品嚐菜餚。當中國白酒要配搭菜餚時,第一時間你會想到什麼菜式呢?配中菜?當然一定可以,就如義大利紅酒配薄餅或肉醬意粉,日本清酒配刺身。但中國那麼大,每個地區的飲食喜好也不同,如果配對不當,會使酒和食物的味道受影響;相反若配對得宜的話,不單使美酒與佳餚達致平衡,甚至能互相提升風味。然而要推廣中國白酒文化,就不要只局限在吃中菜時才喝中國白酒。舉日本清酒為例,日本花了長年累月來推廣,才漸見成效。大部分人可能以為清酒已經非常普及,但其實只有香港而已。因為香港有很多日本餐廳,加上經過教育,市場推廣才漸見成效。大部分外國人只會在吃日本菜的時候才喝清酒,還有人見到清酒清澈透明,便誤以為會「好嗆喉」而卻步。 推廣中國白酒,需要與對品酒嚐菜有足夠經驗的專家合作。不要總是老生常談,認為中國白酒只能配中菜。要懂得拆解味道的來源,有心有力地勇於求新嘗試,敢於發掘中國白酒配搭不同菜餚的可能性。 首先,中國白酒的品酒嚐菜和葡萄酒有很大分別。喝葡萄酒的時候,一般不會完全吞嚥食物,大多會留一點在口腔裡,讓食物和葡萄酒的味道互相發生關係。但由於中國白酒酒精濃度高,會建議先咽下食物,讓油脂或澱粉質在口腔和食道內形成保護層,緩解酒精的刺激感的同時,也能使喝酒的過程更加舒適。加上中國白酒的味道相當複雜,口感層次豐富,適合清腔後才飲用。這樣不但使味覺體驗純正,而且更能清楚地感受醬香、窖香、陳香等味道,又不失食物的餘香。中國白酒十二香型各有特色,可配搭各式各樣的菜式,以下分享我的配對心得。 醬香型白酒 帶有獨特的黑醬油和中式甜醬等濃郁醬香味,而且酸度夠,味帶辛辣。酸菜魚會是一個非常好的選擇。魚和酒的酸辣雖然性質上不同,但味覺上可以互相配合。再剛勁的白酒也不會掩蓋魚的味道。 西式配搭方面,我首選法式煎牛扒,還要撒上適量岩鹽。其實漢堡扒或漢堡包也可以,因為油脂含量高,牛肉的鹹味和腥味與醬香型白酒的醬油味十分匹配,牛肉的燒焦味和酒的焦香味又有異曲同工之妙。 但最具創意的會是韓式芝士炸雞。好吃的韓式芝士炸雞,特點是香口的炸漿能完美地鎖住肉汁,配搭帶甜、帶酸、帶鹹、帶辣等的濃醬汁。除了跟醬香型白酒的味道配合之外,香嫩的炸雞和炸漿能提升酒的濃度,增強酒感。白酒的乾身又能解去炸雞的油膩感,讓口感昇華。 濃香型白酒 根據地區性法則,川菜如水煮牛、水煮魚、口水雞等一定能與濃香型白酒配搭;但如採取味道的法則,濃香型白酒可以有更大突破。濃香型白酒的窖香和糧香,會有一種泥土、草本植物或草青味,所以可以配搭新鮮的希臘沙律,如果有火箭菜就更相得益彰。濃香型白酒獨特的菠蘿果香和酒感,會使單調的沙律多了一 份層次。但記得必須要配搭芝士,因為芝士的鹹度能有效中和中國白酒的酒精感。 如果是綿柔濃香型白酒的話,另一絕配是潮州菜的濃味擔當—— 韭菜豬紅。韭菜的草青味和白酒的窖香十分配合,鹹味又能中和酒精的刺激感。綿柔濃香型白酒的綿柔感和豬紅的幼滑口感如出一轍。 清香型白酒 由於清香型白酒一清到底,不適宜搭配味道太濃、太複雜的菜餚。但也就是因為這份清香,配搭的可能性比較高,組合也較多。因為中國白酒有解膩的功效,建議配搭肥膩的佳餚,例如梅菜扣肉、英式慢煮豬腩肉卷。如果要選擇不太肥膩的菜式,建議搭配泰式生蝦和胡椒豬肚湯。很多時候,吃泰式生蝦都會配上辣椒和生蒜,配料的辛辣正好跟酒精的辛辣感相輔相成,清香型白酒更能帶出生蝦的鮮味。而胡椒豬肚湯和高酒精濃度的白酒在本質上都有暖胃驅寒的作用。一啖熱的辣湯,一啖清香的中國白 酒,人生一大快事! ©本文節選自《中國白酒潮得起》〈中國白酒走向全球化的創新思維〉一文 《中國白酒潮得起》作者:方啟聰頁數:168面尺寸:140 × 210 mm定價:$118按此線上購買

Skip to content

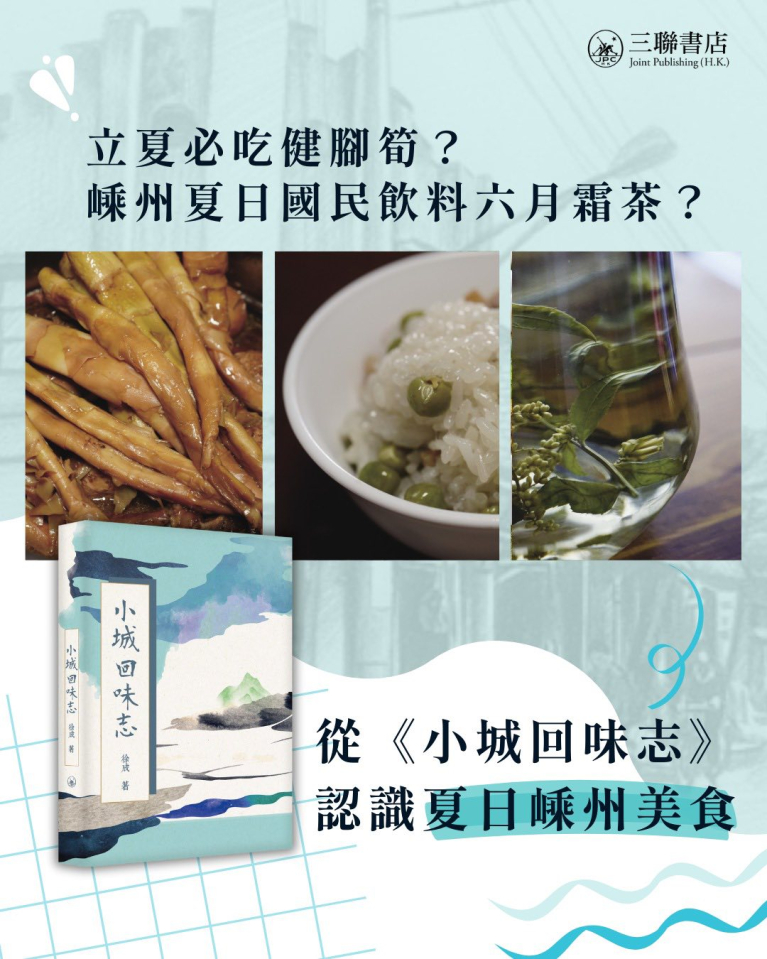

從《小城回味志》認識夏日嵊州美食

說到夏天獨有的美味,我們自然會想起雪糕、西瓜等消暑聖物,然而飲食作家徐成在其新著《小城回味志》中,以細膩筆觸記錄了他家鄉嵊州別具一格的夏日食俗。從爽脆的健腳筍、鹹香軟糯的蠶豆鹹肉糯米飯,到清熱祛暑的六月霜茶,每一道都是紮根風土、令人回味無窮的獨特味道: 立夏必吃的「健腳筍」烹煮健腳筍的主要食材為野山筍,因其形細長筆挺如腳骨,據說立夏當天若吃了後能以形補形,讓雙腳有力,一年腿腳都不出毛病。烹製工序非常簡單:排骨焯水洗淨後,用油略炒,再加入洗淨的野山筍,然後加入足量黃酒增香提鮮,再加入醬油和鹽調味,之後加水燉煮。大火燒開後,用慢火將筍篤得軟嫩入味即可。 健腳筍的最佳拍檔:蠶豆鹹肉糯米飯蠶豆鹹肉糯米飯中的「蠶豆」指的其實是豌豆。蒸飯前需要將糯米稍事浸泡,然後放入電飯煲中,上鋪切成小片的鹹肉和一粒粒碧綠的豌豆,再加入約一指節的水即可。肥肉在蒸熟後會流油,浸潤糯米和豌豆,瘦肉色澤紅棕,鹹鮮惹味。鹹肉濃郁的香氣摻雜著糯米米香和豌豆清香,味道豐富又清新。 嵊州人的國民飲料:六月霜茶每逢夏天,嵊州人家裡每日都會泡六月霜茶清熱祛暑。六月霜即菊科艾屬的奇蒿,將其曬乾後,再倒入足量的開水,待水冷卻後,六月霜茶便泡好了。此茶色呈淡棕,有一股特殊的清香,初入口有苦味,後覺清涼回甘。 嵊州是浙江紹興一個歷史悠久的小縣城,保留了富有地方特色的飲食文化,在內地有小吃名城的美譽,但在香港知之者甚少。「這是一個變化很快的時代,許多我小時候的事物竟已逐漸步入當代史的塵埃中去。」出身嵊州的飲食作家徐成在《小城回味志》中以個人回憶為主線介紹嵊州的飲食文化,旁及當地節慶習俗、地理歷史和人文典故,記錄時代更迭下他記憶中的嵊州。 《小城回味志》作者:徐成頁數:336頁尺寸:140 × 200 mm定價:$188按此線上購買

Skip to content

品酒入門101:如何品嚐中國白酒?

8月9日是一年一度的「世界白酒節」。世界白酒節旨在通過雞尾酒調製、浸泡酒、食譜分享和品酒會等方式,將白酒推廣至世界各地。最新出版的《中國白酒潮得起》詳細介紹釀造中國白酒的原理及各香型的工藝,同時提倡以老酒新杯、新派的品酒嚐菜等方式讓中國白酒走得更遠。 《中國白酒潮得起》作者方啟聰 (Tomy) 從事與酒類相關業務超過二十年,並於2023年在CBC中國白酒課程考獲進階資格,成為第一位考獲進階認證的香港人。Tomy在本書中總結其所學所聞,傳授品嚐中國白酒的獨門心法: 《中國白酒潮得起》作者:方啟聰頁數:168頁尺寸:140 × 210 mm定價:$118 按此線上購買

Skip to content

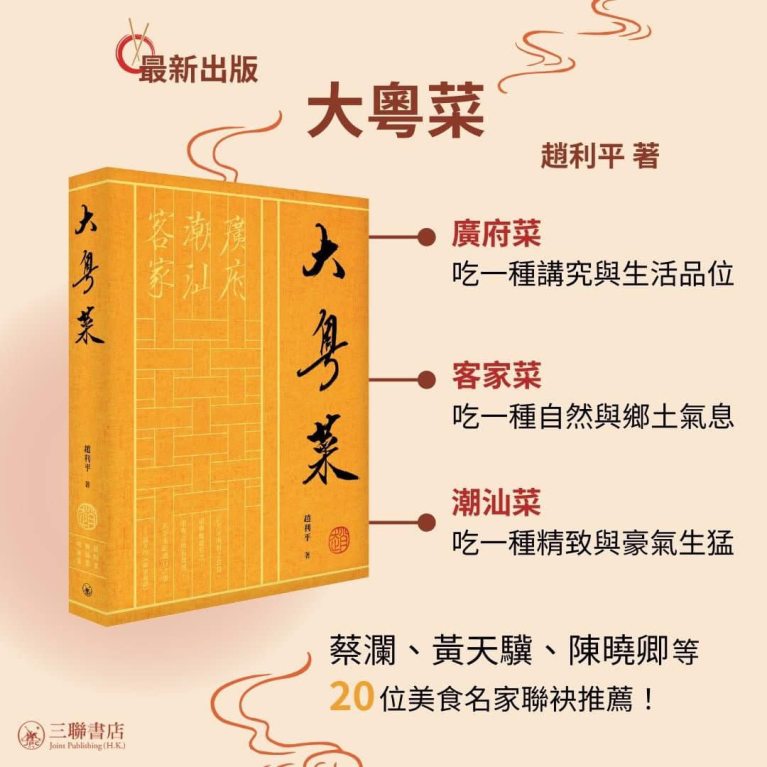

飲食都有哲學?粵菜特色剖析!

飲食都有哲學?精緻冷菜、健脾湯水、下火涼茶⋯⋯這些常見的廣東菜品看似平凡普通,其實大有學問,在擺盤設計和烹調方式等更體現出廣東人的生活智慧。由趙利平所著的《大粵菜》縱觀粵菜各個菜系,總結出粵菜的三大特色。

Skip to content

粵菜的精髓是甚麼?

世界菜系之味,大體可分為清鮮與濃醇兩脈,粵菜是清鮮之典型,以原味本色為終極追求。粵菜之中又有廣府菜、潮汕菜和客家菜三大菜系,它們之間有甚麼區別,各自又如何體現粵菜的風味? 廣府菜:崇尚清鮮淡雅 廣府菜講求清、鮮、爽、嫩、滑、香,其中清、鮮當頭。以上湯為例,熬製時雖使用多款食材,但卻呈現清淡質感。廣府菜的香味與「鑊氣」也只是嗅覺上的追求,食物入口後仍能嘗到其突出的本味,可謂「人淡意長,味淡香濃」。 潮汕菜:食材的鮮活 x 調味的淡雅和諧 潮汕菜的口味更清淡,就連煲湯時也要求湯的表面不見油網。烹製滷水時,潮汕人會使用十數種香料以達到「和味」的平衡狀態。除此之外,潮汕菜講究「一菜一醬」,幾乎每道菜都配有專屬醬料,例如常配於牛肉火鍋的沙茶醬以多種果仁香料加油鹽熬製而成,口味香醇獨特,醬菜分離亦巧妙地解決了飲食上眾口難調的難題。 客家菜:鹹香濃醇 客家人居於山林之間,體力消耗較大,需要多補充鹽分,因此客家菜如燜全豬、釀三寶或鹽焗雞等菜式在粵菜中稍顯鹹香濃醇,不過同樣注重保護食材本味,對「鹹、肥、香」的表達直接痛快。 無論廣府菜、潮汕菜和客家菜之間有多少差異,它們的烹調方式都忠於食材的本質。由趙利平所著的《大粵菜》深入探討了粵菜各個菜系的歷史演變與風味特色,揭示了粵菜的文化價值與飲食哲學,讓讀者在其中感受到粵菜獨特的美感。 《大粵菜》作者:趙利平頁數:376頁開度:190mm x 260mm定價:港幣198元

Skip to content

《黑白大廚:料理階級大戰》評審安成宰香港餐廳真實食評!

Netflix韓國料理真人騷《黑白大廚:料理階級大戰》裡,星級大廚和民間高手進行一場場刺激緊張的美食對決,成為近日全城熱話!以為「齋睇無得食?」?在節目中擔任評審的米其林三星主廚安成宰,在2022年於M+博物館內開設MOSU Hong Kong至今,飲食專欄作家徐成亦曾是座上客!徐成在著作《香港談食錄——環宇美食》裡寫下評價。

Skip to content

萬聖節特約:「南瓜」風俗知多少?

Trick or treat,不給糖果就搗蛋。如果要你立即說出最能代表到萬聖節的食物,你首先會想到的是糖果,還是以下的農作物? 南瓜源自美洲大陸,自16世紀才傳入中國。隨着南瓜的引種和本土化,各個地區演化出不同的南瓜風俗,以及各式各樣的「南瓜節」: 1. 惠州南瓜節 惠州東勝村的南瓜節,過節氣氛堪比農曆新年。村民會舉辦祭祖活動,祭奠先祖趙侯爺的誕辰。當巡遊隊伍經過自家門前時,各家各戶都會燃放鞭炮、懸掛彩旗慶賀,村民更會自發組織舞獅隊和鑼鼓隊助興。南瓜節也是村民回鄉探親的時節,外出村民會回鄉拜親祭祖,甚至捐獻支持村中的公益事業建設。 2. 侗族南瓜節 主要活動是兒童打南瓜仗。少男少女分別組成南瓜隊和油茶隊。由少男組成的南瓜隊需要「偷」南瓜,為打南瓜仗做準備;由少女組成的油茶隊負責煮茶。南瓜隊備足瓜後,就會抬著串好的南瓜與油茶隊集合,晚上人們煮吃南瓜、喝油茶,茶足飯飽後便開始打通宵達旦的南瓜仗。 3. 毛南族南瓜節 這天家家戶戶都要把從田裏收穫的南瓜供人觀賞,由年輕人走門串戶,根據外觀和質地評選出「南瓜王」。選出「南瓜王」後,主人會把南瓜子留作來年種子,然後把瓜切塊煮成小米粥,與眾人一齊享用。 4. 遼西南瓜節 當地山裏人認為吃南瓜可免災、強體禦寒、多子多福,所以在南瓜節當天必吃南瓜。 不同地區的南瓜節各有特色,你最想參加那一個? 《食日談:餐桌上的中國故事》作者:李昕升繪者:馬浩然頁數:280頁定價:港幣148元詳情及線上購買

Skip to content

月餅一定是圓形?

人月兩團圓,月餅已成為少不得的應節佳品,但最早期南宋時期的月餅只是一種狀似菱花的民間糕點,後來才漸與中秋意念結合演變成圓形,寓意團圓美好。 傳統的廣式月餅以鹹蛋黃做餡料,再以白蓮蓉和麵團將其緊緊包裹在內,經烤烘後,最外層的麵團會變為金黃色的餅皮,口感酥脆內軟。裹在最內層的鹹蛋黃有如「地球核心」,到吃進肚子前我們也未能得窺真貌,卻是一個月餅美味與否的成敗關鍵,與傳說「八月十五殺韃子」時收藏在月餅裏的起義祕密相映成趣。 品嚐月餅時配上一口甘甜的飲品,更能解膩消滯,滿足我們在節日時沒有節制口腹之慾。清潤不失美味的陳皮冰糖燉檸檬,就在這時大派用場了。要製作冰糖燉檸檬,皮厚大個兒的「香水檸檬」最適合不過。 香水檸檬原名枸櫞(Citrus medica),生長於高溫多濕環境,起源於南方地區,早於東漢時期有相關記載。至於冰糖燉檸檬的雛形,可追溯宋書《太平御覽》轉載《廣州記》的描述:「枸櫞樹似橘如柚,大而倍長,味奇酢,皮以蜜煮為糝。」人們用蜜糖把枸櫞果實的皮煮成碎粒。 由《隱山:山居日月筆記》作者葉曉文打理、位於荔枝窩的「隱山農場」,裡面栽種多株香水檸檬樹。去年中秋恰逢豐產收成期,香水檸檬收成達六七十磅。臨近中秋,未知這些檸檬樹會否再度為荔枝窩添上一點「黃」?(謝謝曉文特地獻上實拍,讓「窩居」在城市的我們能一窺自家種植的香水檸檬!) 《隱山:山居日月筆記》作者:葉曉文出版日期:2024年7月按此線上購買

Skip to content

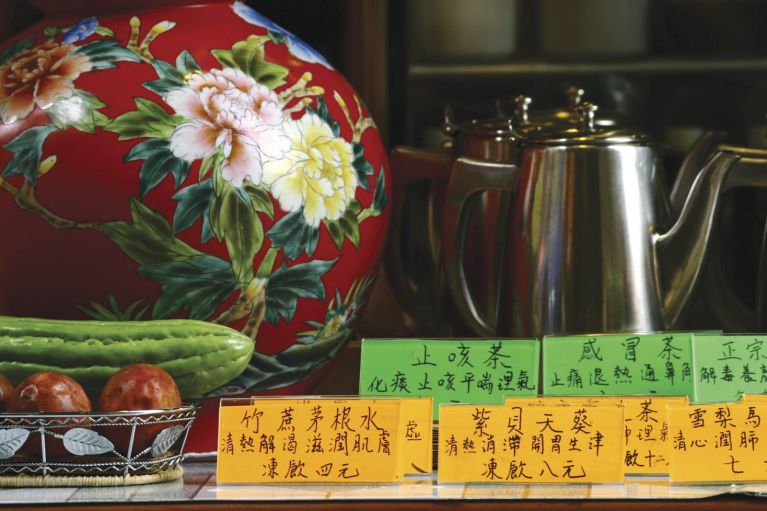

涼茶,自古流傳下來的民間智慧

五花茶、廿四味、雞骨草……居住在嶺南地區的人,都對這些涼茶的名稱耳熟能詳。因着從晚清至民國初年省港澳內的人口流動,很多嶺南地區的傳統行業陸續進駐香港,當中包括涼茶舖。涼茶原本在鄉野中是家家戶戶自行煮製的保健飲品,因19世紀末移民來港的人大多以成年男性為主,沒有地方或時間自行煮涼茶,故踏入20世紀,涼茶舖成為了社會中的新興行業。

Skip to content

原來川菜不是一直都辣?

原來川菜不是一直都辣? 「麻辣鮮香、複合重油」是川菜的標誌性特色,殊不知川菜的「辣」原來在清末民初才初成雛形。 辣椒,起源於美洲,在明末時才傳入中國,出現在四川至今僅僅二百多年歷史。此前川菜的調味料主要為花椒和蜀薑,並以燉、煮、蒸為主,所以只帶有明顯的麻味和甜味,幾乎沒有辣味。 辣椒在初傳入浙江時,僅被視為觀賞性植物。後來,人們發現辣椒可以代替茱萸、胡椒等本土辛辣用料作為調味品。與此同時,居住在湖南、貴州、四川及雲南等地的居民普遍流行「食辣可以『袪濕』、辣椒可以代替鹽、辣椒可以幫助下飯」等說法,於是西南地區開始大量食用辣椒,逐漸養成「食辣」的飲食習慣,造就了今天意義上的川菜。 由李昕升博士所著的《食日談:餐桌上的中國故事》集合各時期的正史、地方誌與文人筆記,圖文並茂介紹多種作物的發掘和傳播史,從植物學、人類學和文化史三個角度追尋餐桌上的一粒米、一顆豆、一葉菜的前世今生。

Skip to content

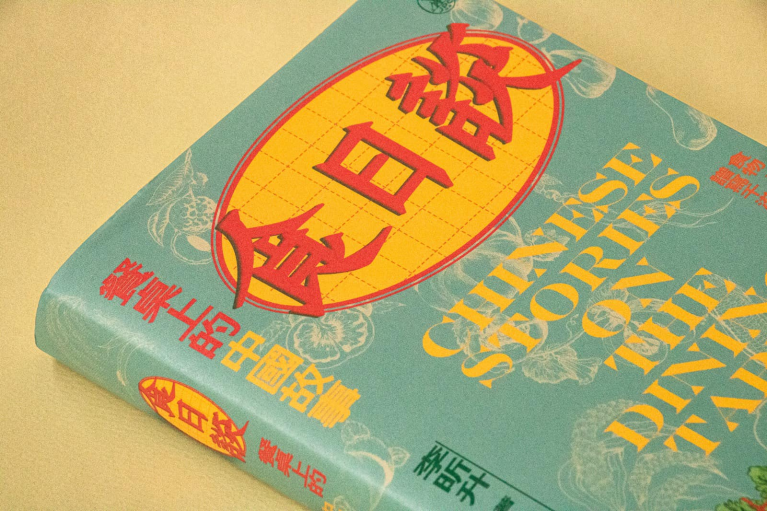

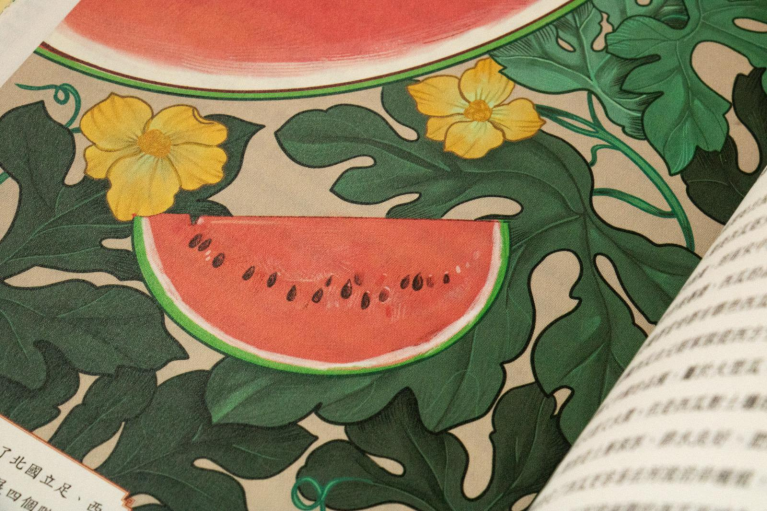

消夏避暑的必選果品,必定是……?

「夏日熱辣辣,吃西瓜消暑解渴」說到消夏避暑的必選果品,必定是西瓜!西瓜自古便擁有「夏果之王」、「天生白虎湯」等美譽,還是多個中國傳統節日必不可少的果品。「西瓜」顧名思義,即是從西方傳入中國的瓜。作為如假包換的外來果品,西瓜是如何引進及遍布中國各地,成為如今家傳戶曉的「消暑聖物」? 據考古資料記載,西瓜起源於蘇丹和埃及,並在唐代未期進入中國。南宋時期,官員洪皓帶西瓜種子回國,西瓜從此遂步向南傳播,由中原、長江流域,慢慢傳遍整個江南地區。剛傳入中國的西瓜品種屬大型瓜,瓤為白色或淡黃色,味道不如今天的又甜又水潤。初時西瓜品種的西瓜瓜子特別大,一度成為中國人的主流零食。元代時,元朝軍隊從西方引入紅瓤西瓜,讓西瓜進一步在中國流行起來。 中國人食用西瓜的方式多樣,除了直接生食,西瓜還是烹飪加工熟食的重要食材。自清代起,西瓜便被用作烹煮豬肉、蒸雞,西瓜盅更是慈禧太后和光緒皇帝喜歡吃的名菜之一。民國時期,西瓜則被拿來用油炸著吃。後來人們把西瓜加工,衍生出西瓜膏、西瓜糕、西瓜醬和西瓜酒等。 《食日談:餐桌上的中國故事》集合各時期的正史、地方誌與文人筆記,圖文並茂介紹了多種作物的發掘和傳播史,從植物學、人類學和文化史三個角度追尋餐桌上的一粒米、一顆豆、一葉菜的前世今生。