研究還是戀舊——由戰後建築說到粗獷風格【活動滿額,謝謝支持】

在香港這座高密度城市中,建築不只是功能的容器,更是社會時代精神與個人記憶的載體。《香港戰後建築檔案——1950至1980年代的現代建築故事》與《未知的香港粗獷建築——細節與美學》兩本新書,分別從戰後現代主義與粗獷風格出發,記錄了城市角落中被忽略的空間語言,以及建築師在限制中展現的創意回應。

是次分享會以「研究還是戀舊」為題,《香港戰後建築檔案》的作者之一何慧心和《未知的香港粗獷建築》攝影師麥憬淮(Kevin Mak)將從個人角度出發,分享他們如何選擇拍攝與研究這些建築,背後的情感、記憶與批判如何交織。拍攝或研究舊建築是否只是出於懷舊?還是源於對空間美學與歷史脈絡的敏感?我們如何透過觀察與記錄,重新發現這些建築的深度與美感?我們誠邀你一同聆聽這些建築背後的故事,思考建築如何影響我們的生活、記憶與對香港的想像。

日期:8月30日(六)

時間:5 PM – 6:30 PM

地點:三聯書店·灣仔店(柯布連道1-1A號灣仔文化生活薈三樓,灣仔站A3出口)

講者:《香港戰後建築檔案》作者之一何慧心;香港註冊建築師麥憬淮

主講簡介:

何慧心

畢業於荷蘭代爾夫特理工大學(TU Delft)及中文大學建築學院。曾於中大建築文化遺產研究中心擔任學生助理,啟發其對香港建築歷史研究的興趣。碩士畢業後,專注研究香港早期華人建築師及戰後建築群。曾於威尼斯建築雙年展「垂直城市」參展,並擔任2022年深港建築雙年展「拾遺與拼湊」展覽的主策展人。

麥憬淮

香港註冊建築師,曾在2009至2021年間於大都會建築事務所(OMA)香港總部任職,現專注於建築攝影,亦為其與建築師馮達煒(Ken Fung)共同創辦的招牌文化保育平台「街招」負責研究、策展及設計。麥憬淮積極投入廣泛城市文化工作,獲得包括2016年香港Tatler的「Generation T: 100」及日本2019年度GoodDesign Award的獎項。他聯同彭展華於粗獷建築上的合作除了贏得信言設計大使的藝術雙人獎,其為此研究拍攝的攝影作品亦獲得2022年Dezeen Awards評審大獎及成為年度攝影作品。

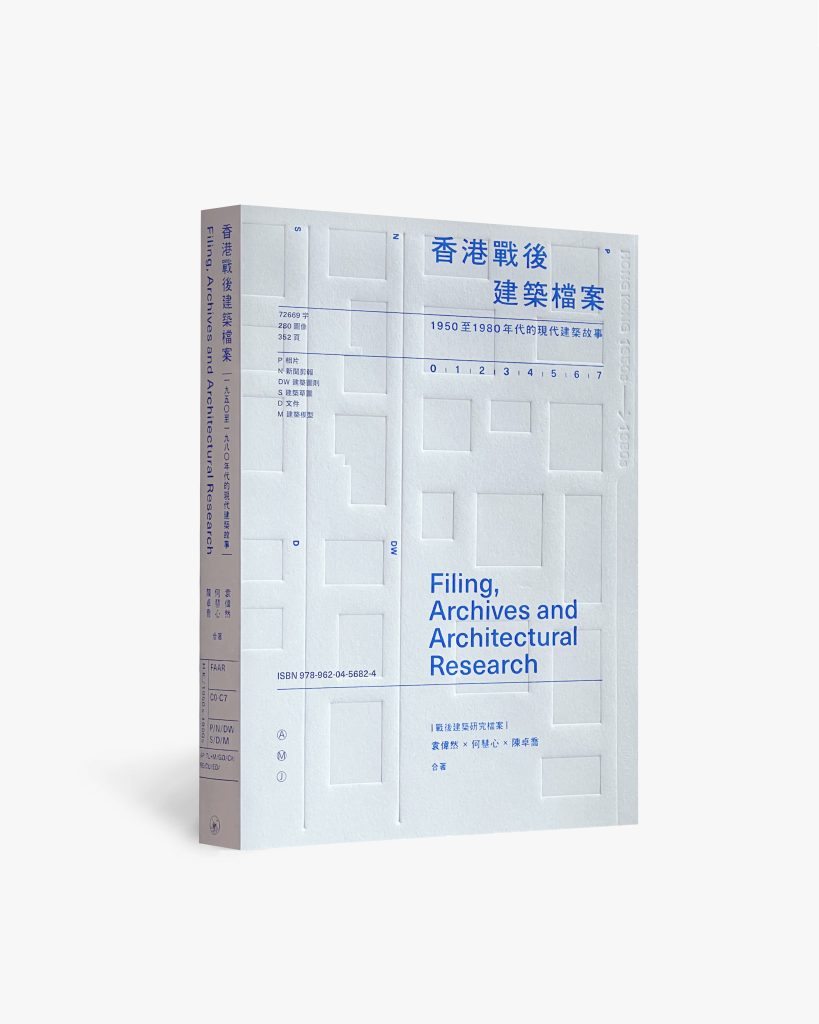

《香港戰後建築檔案:1950至1980年代的現代建築故事》簡介:

戰後香港社會面對人口暴增、重建需求,採取世界風行的現代主義設計,追求簡潔,強調功能性和實用性。由本地工匠實踐舶來的建築理念,選用本地的材料,並因應氣候及社會環境,逐漸發展成屬於香港的融合多重文化與思想影響的建築體系。本書探討1950至1980年代香港建築發展的不同階段,以建築故事作為切入點,串連香港與亞洲以至世界其他地區的建築脈絡,回應「香港建築缺乏特色」的迷思,同時在無盡長河中找到「香港建築」的位置。

本書不僅是文字記錄,圖像素材多元,包括來自世界各地機構與建築師家屬所得的歷史照片、圖則、渲染圖、手繪圖等,以及研究團隊仔細爬梳後所整理的時序表和立體模型圖,希望在文字以外建構豐富的視覺敘事,重現已消失的戰後建築面貌。

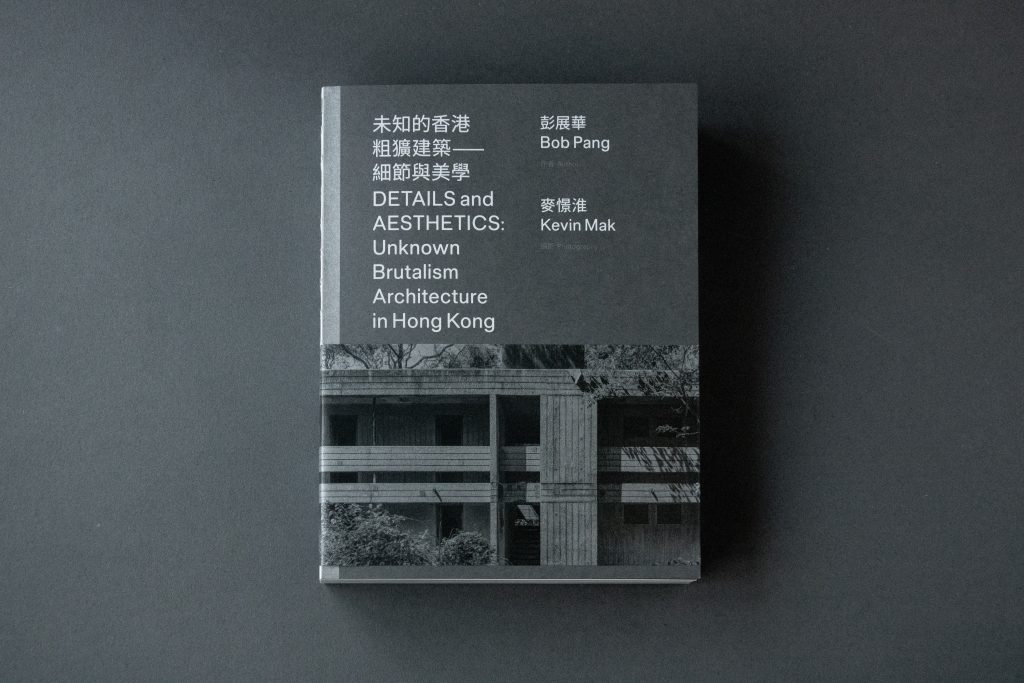

《未知的香港粗獷建築:細節與美學》簡介:

從隱藏到發現:香港粗獷建築的視覺之旅

由零開始,本地粗獷建築的研究橫跨三年,參與者包括建築師、建築系學生、攝影師及藝術家,共20人。團隊除了研讀歷史資料,更親自走訪各區,發掘隱藏城中的案例,並深入各座粗獷建築拍攝與記錄,觀察建築細節,體驗空間美學。

《未知的香港粗獷建築》一書試圖重塑香港部分的建築歷史與論述,而《未知的香港粗獷建築——細節與美學》則希望與大眾共同鑑賞這些建築的獨特細節,體會一眾前輩建築師的匠心獨運。此外,本書亦可視為團隊探訪34座粗獷建築的足跡印記,成為三年研究的重要影像檔案。

讓我們透過精鍊的紀實照片與文字,一同踏上粗獷建築的視覺之旅。

- 2025年08月30日 (17:00至18:30)

- 三聯書店.灣仔店