重遇「歷史係咁話」:香港五十年代的文化與文學

為甚麼我們還要探討50年代的文學世界?

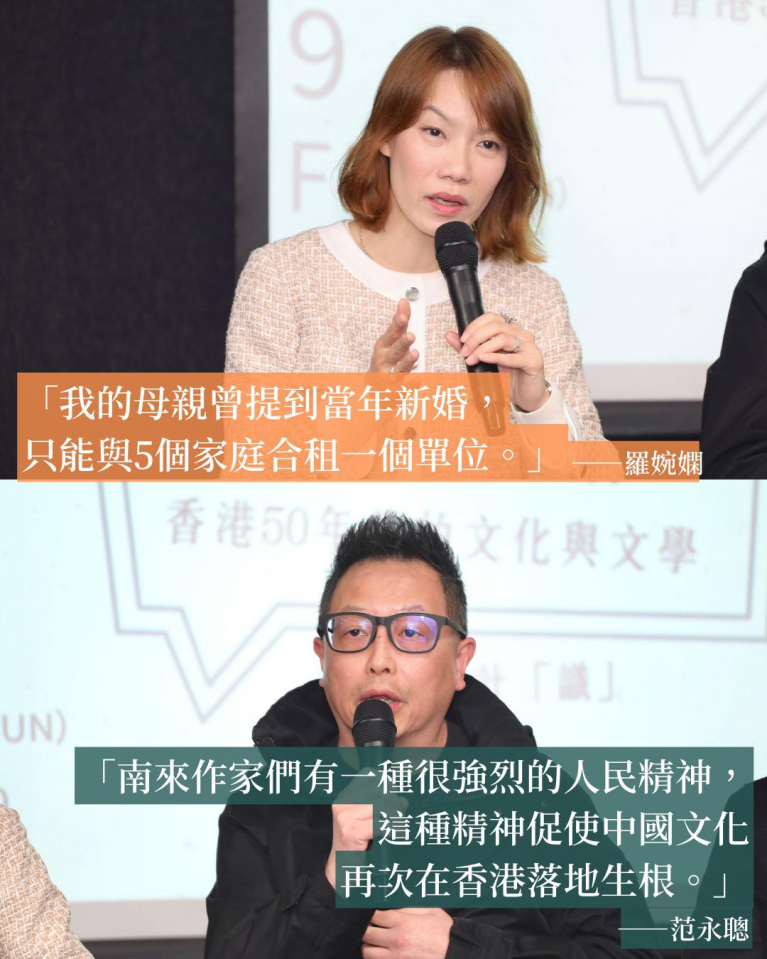

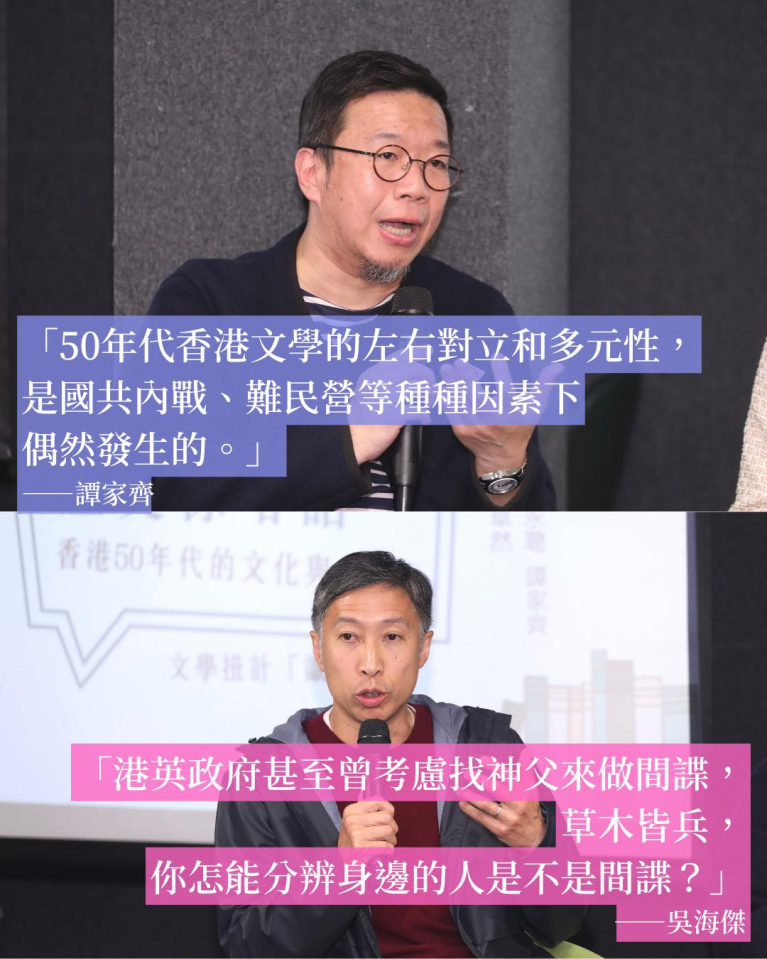

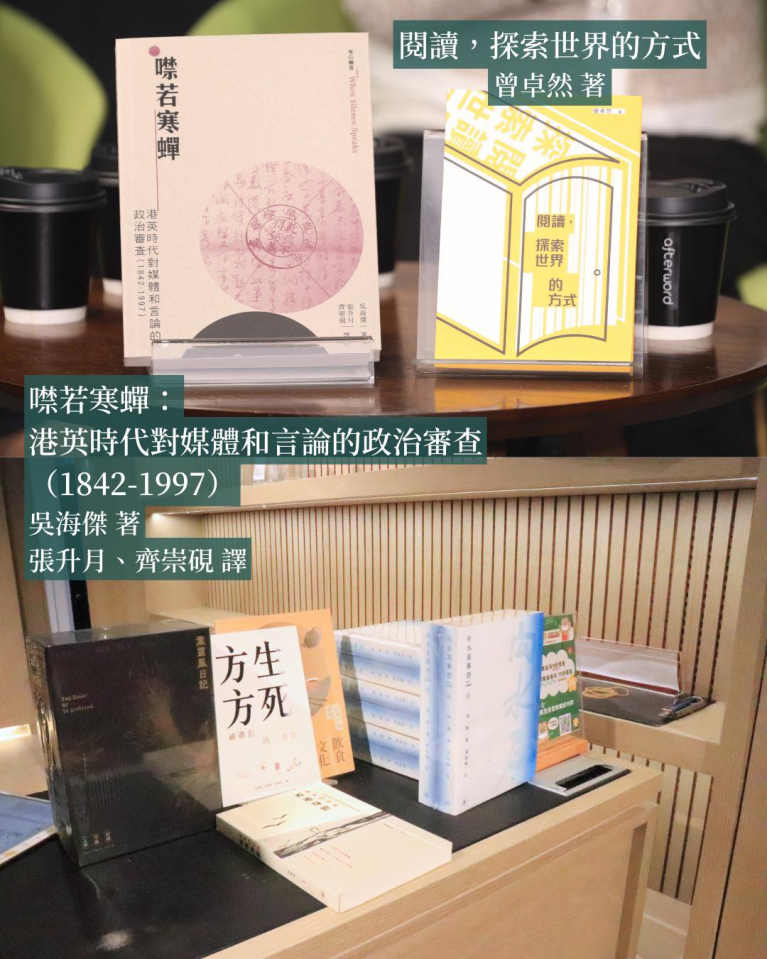

文學推廣計劃「文學扭計『識』」在本月初邀請了香港電台文教學術清談節目〈歷史係咁話〉班底羅婉嫻、范永聰、譚家齊、吳海傑及曾卓然,從歷史、傳播、醫療、法律等各自的專業領域出發,一同探討五十年代如何孕育出一個百花齊放的文學世界。

二戰結束後,國共內戰隨即爆發,不少內地居民逃難至香港,當中包括大批南來作家。香港人口激增下,港英政府沒有足夠資源和地方安置這批「難民」,導致木屋區、寮屋區頻生,為1953年平安夜的石硤尾火災埋下了伏線。當時普遍香港家庭生活貧困,羅婉嫻博士憶述,母親曾提及當年新婚時只能與5個家庭合租一個單位。當時任職星島日報主筆的曹聚仁,即使已為韓戰觀察與報刊小說專欄固定的作家,也只是居住在尖沙咀諾士佛臺。在如此社會背景下,「居住環境的改善=社會地位的提升」的想法逐漸植根在香港人的腦袋裡。

香港社會百廢待興,經濟蕭條,電視、電台等大眾娛樂設備在當年對一般大眾來說無疑是奢侈品。價廉物美的報紙成為了當時主流的大眾媒體,不少作家為謀生計,紛紛向各大報章投稿刊登專欄小說,其中為人熟知的,便是由金庸、梁羽生與陳凡輪流合寫的香港《大公報》副刊專欄《三劍樓隨筆》。與此同時,國共內戰迎來尾聲,香港逐漸成為亞洲文化冷戰的重要戰場,美國更在香港成立了「亞洲基金會」,資助出版社發佈含政治色彩的出版物。故此,左右兩派出版大量文學作品,並且創辦各式各樣的刊物互相角力,為百花齊放的文壇奠下了穩固的基礎。

- 2025年02月09日 (17:00至18:30)

- 商務印書館尖沙咀圖書中心活動廳the HUB(尖沙咀彌敦道83-97號華源大廈1樓)