《紙筆.香港》x《山中之城》雙書分享──城市的觀察與解讀

觀察城市的方式有很多種,當我們將不同的視角融匯在一起,會有甚麼新發現?

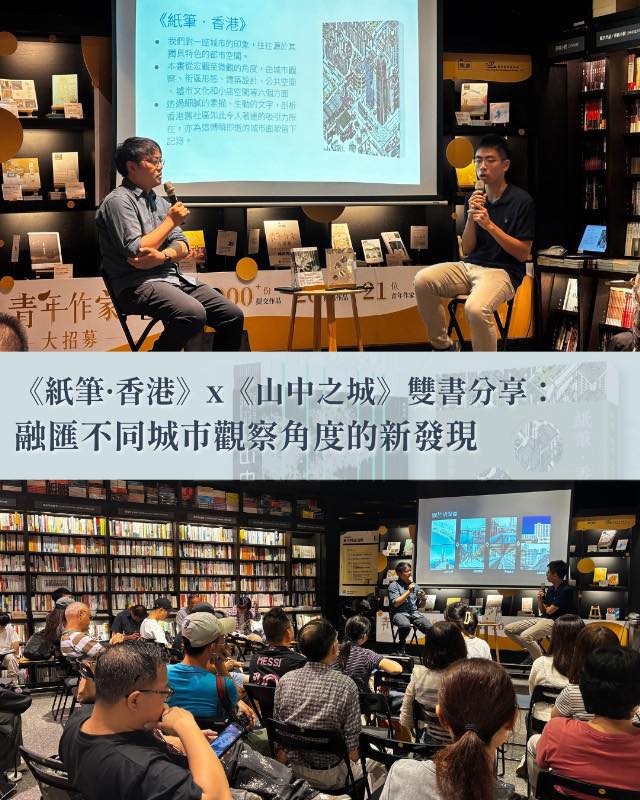

《紙筆.香港》作者簡國軒 (Michael)和《山中之城》作者胡漢傑 (Deson)早前在誠品銅鑼灣店舉辦雙書分享,探討觀察和記錄城市景觀的方法。

Michael和Deson從小便對觀察城市產生興趣:Michael小時候喜歡觀察香港的街道風景,長大後從事建築設計,發現畫畫可捕捉到拍照或3D模型圖未能展示的建築細節,便開始以紙筆記錄城市。Deson兒時曾居住在荃景圍,發現家人每天都要上下山通勤,有感荃景圍是一個自成一角的小社區。隨着生活經歷的累積,Deson與香港不同的山城擦身而過,從此與它們結下了不解緣。

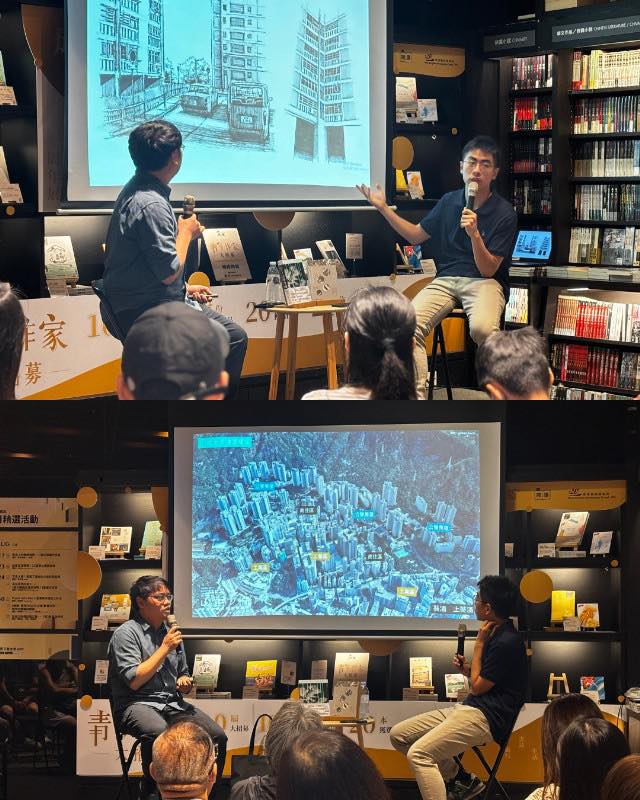

在寫書的過程中,Michael與Deson不約而同到訪過西營盤、華富邨及中環等地。以華富邨為例,Michael從眾多景物中萬裡挑一,將華富邨密集的雙塔式住宅立面與寧靜的內街景象紀錄下來;Deson則集中記錄邨內依山而建的公眾設施,包括升降機、走廊通道與平臺商鋪等。從兩位作者的研究成果中,我們不僅能看見華富邨結合地形與空間運用的設計巧思,更能從居民的生活形態中,瞥見人與建築「互惠互利」的關係:通道設施便利出入、民生小店價廉物美,為居民提供日常生活所需;雙塔式設計、內街外街等區分公眾與個人居住空間,平衡社區連結與個人隱私的需求。

宏觀想、微觀看,香港現時仍然有不少新市鎮相繼落成:位於山上的安達臣交通與民生配套有待改善、啟德跑道區計劃落成的智慧綠色集體運輸系統效用尚待時間驗證。面對種種未知,我們或許能借鑑前人的經驗,以「以人為本」的角度,應對社區建設的新挑戰。

圖3-4:《紙筆.香港》與《山中之城》的城市觀察對照

講者簡介:

簡國軒(Michael Kan)

香港品牌「Paper with Pen」的創辦人。曾於多間享譽國際的建築事務所工作,包括丹麥設計事務所Bjarke Ingels Group (BIG)和香港的Lead 8,曾參與紐約、倫敦、杜拜和香港的設計項目。自小喜歡觀察香港的街道和建築,且熱衷以手繪記錄城市景觀,曾多次舉辦速寫工作坊、社區導賞團並參與香港、倫敦的文創市集。希望透過細膩的筆墨記錄轉瞬即逝的城市面貌,保存並宣揚這座城市獨特的歷史和文化遺產。

胡漢傑(Deson Wu)

香港註冊建築師、香港建築師學會會員、澳洲墨爾本大學設計學院建築碩士、工作室「城市接築」共同創辦人,長期關注和推動本地建築、城市設計議題。曾參與撰寫《信報財經新聞》的「建築思話」專欄,及擔任香港電台電視節目「學人沙龍」的客席主持等。2018年發起「天橋城市」研究計劃,並在北角油街實現以「玩轉─行:天空之城」為題策劃展覽和公眾活動。2022年與城市設計師陳智峰合著《天空之城:香港行人天橋的觀察與想像》,作品榮獲第四屆「香港出版雙年獎」的最佳出版獎(社會科學類),並多次獲邀在香港、深圳及法蘭克福等地演講。

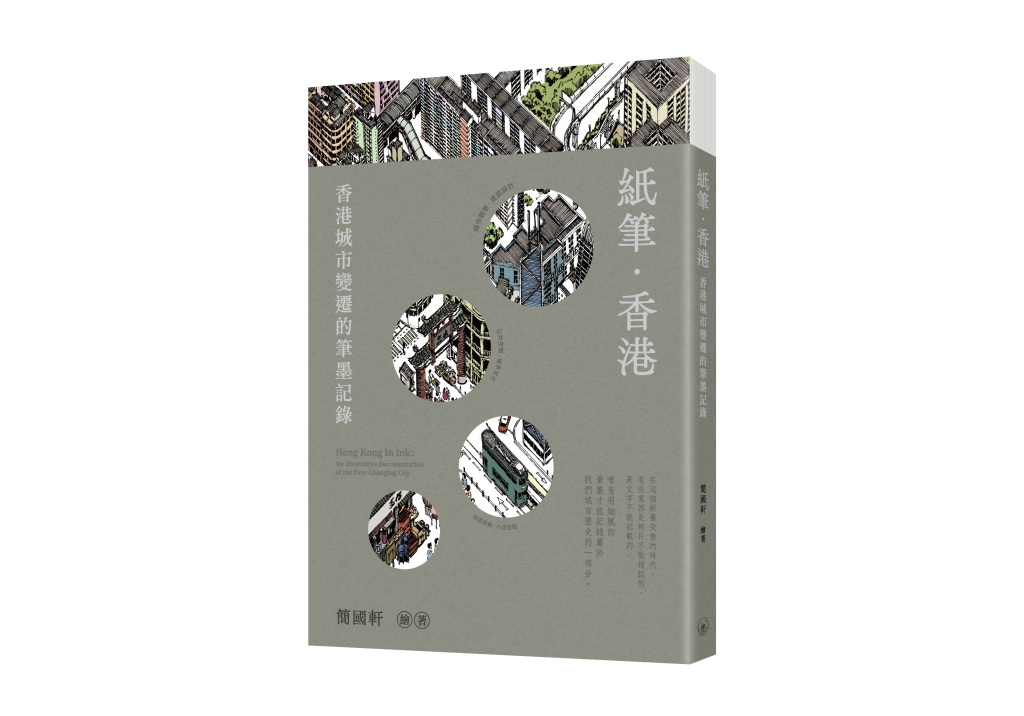

《紙筆.香港:香港城市變遷的筆墨記錄》簡介:

我們對一座城市的印象,往往源於其獨具特色的都市空間。本書從宏觀至微觀的角度,由城市觀察、街區形態、建築設計、公共空間、墟市文化和小店空間等六個方面,透過細膩的素描、生動的文字,剖析香港舊社區如此令人著迷的吸引力所在,亦為這轉瞬即逝的城市面貌留下記錄。

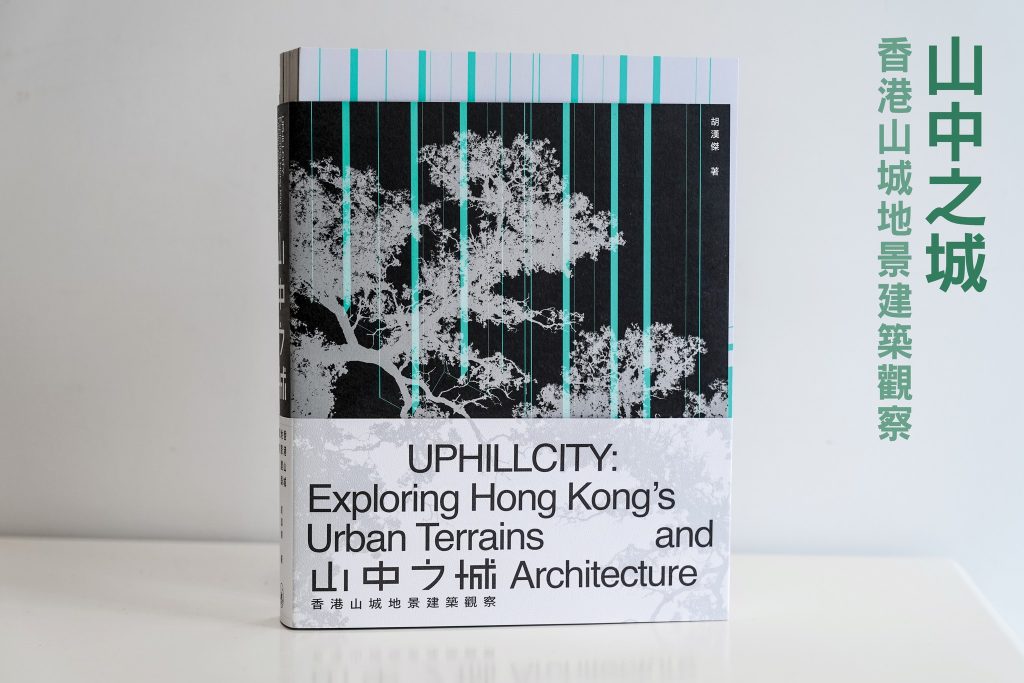

《山中之城:香港山城地景建築觀察》簡介:

日本建築學者村松伸形容香港是一個「多層都市」,所指的不僅是樓宇之高聳、道路之繁複,還有文化之多元,以及善用山坡和等高線的造城模式。

香港山多平地少,多年來透過不斷的移山填海來造地建屋,形成這裡獨特的城市地貌:由層層遞進的半山社區,到燈火萬家的屋邨山城,且不像古人的「隱居深山」,香港人與山為鄰,透過建造者縝密的城市規劃思維、善用地勢變化的空間佈局,讓山城中人得享完備能自足的社區建設。

本書選取了香港的五個具代表性的區域來論述,它們包括發展歷史源遠流長的中西區、有地標屋邨(華富邨)即將重建的南區,也有標誌著戰後屋邨山城發展的黃大仙區和觀塘區,以及作為荃灣新市鎮延伸部分的葵涌。五個區域內所選取的地景和建築,主要是大眾能輕易到訪的點(建築)、線(街道、通道)和面(社區、屋邨)。

近年流行城市散步,就讓本書成為大家觀察香港山城的引子,在遊走社區樓梯、斜路、升降機之時,也能好好思考這個城市得來不易的山城地景:一個承襲自前人智慧,由漫山遍野的新舊建築所交織出高低起伏的動人城市肌理。

- 2025年08月30日 (14:30至16:00)

- 誠品銅鑼灣店 9/F FORUM