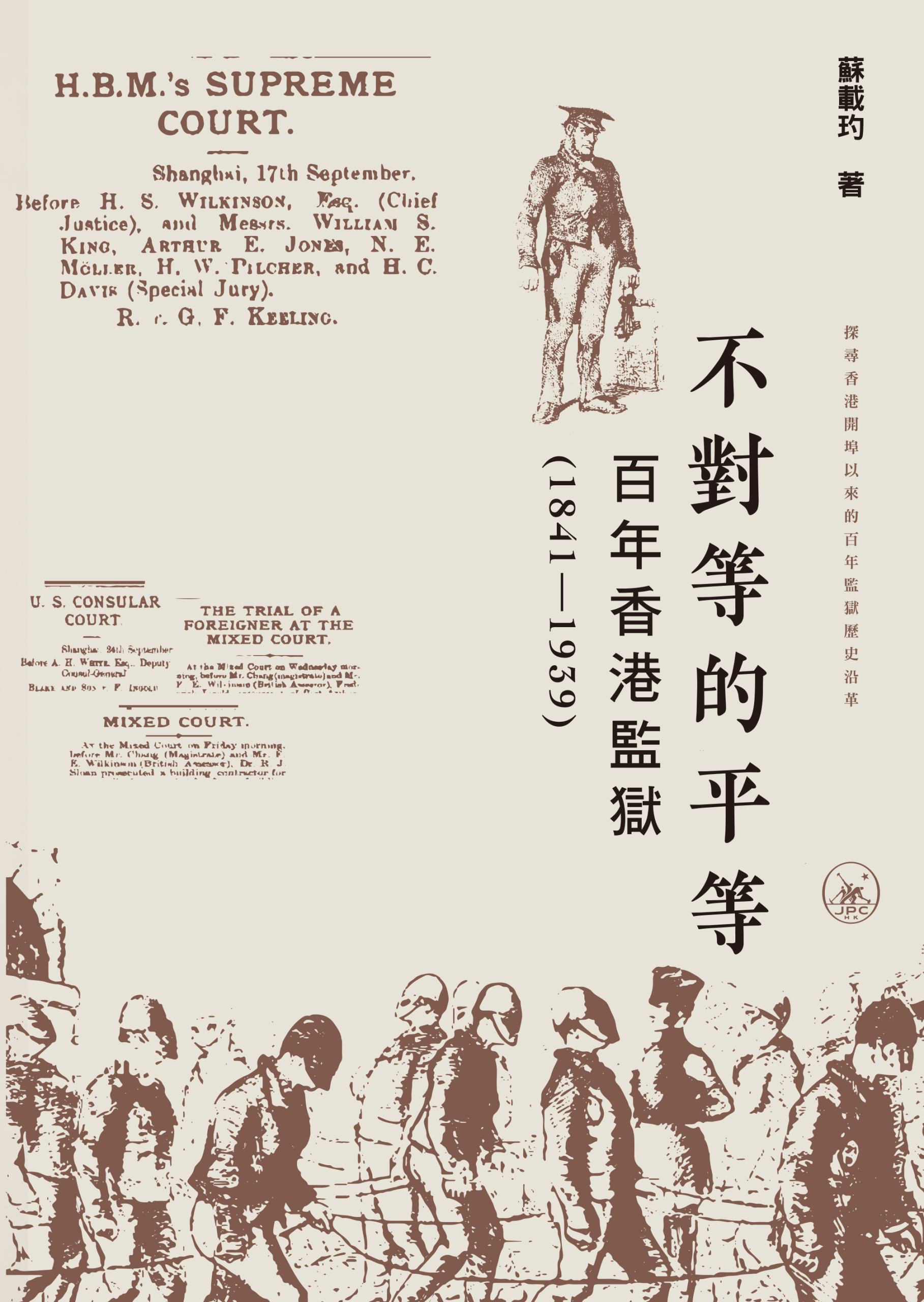

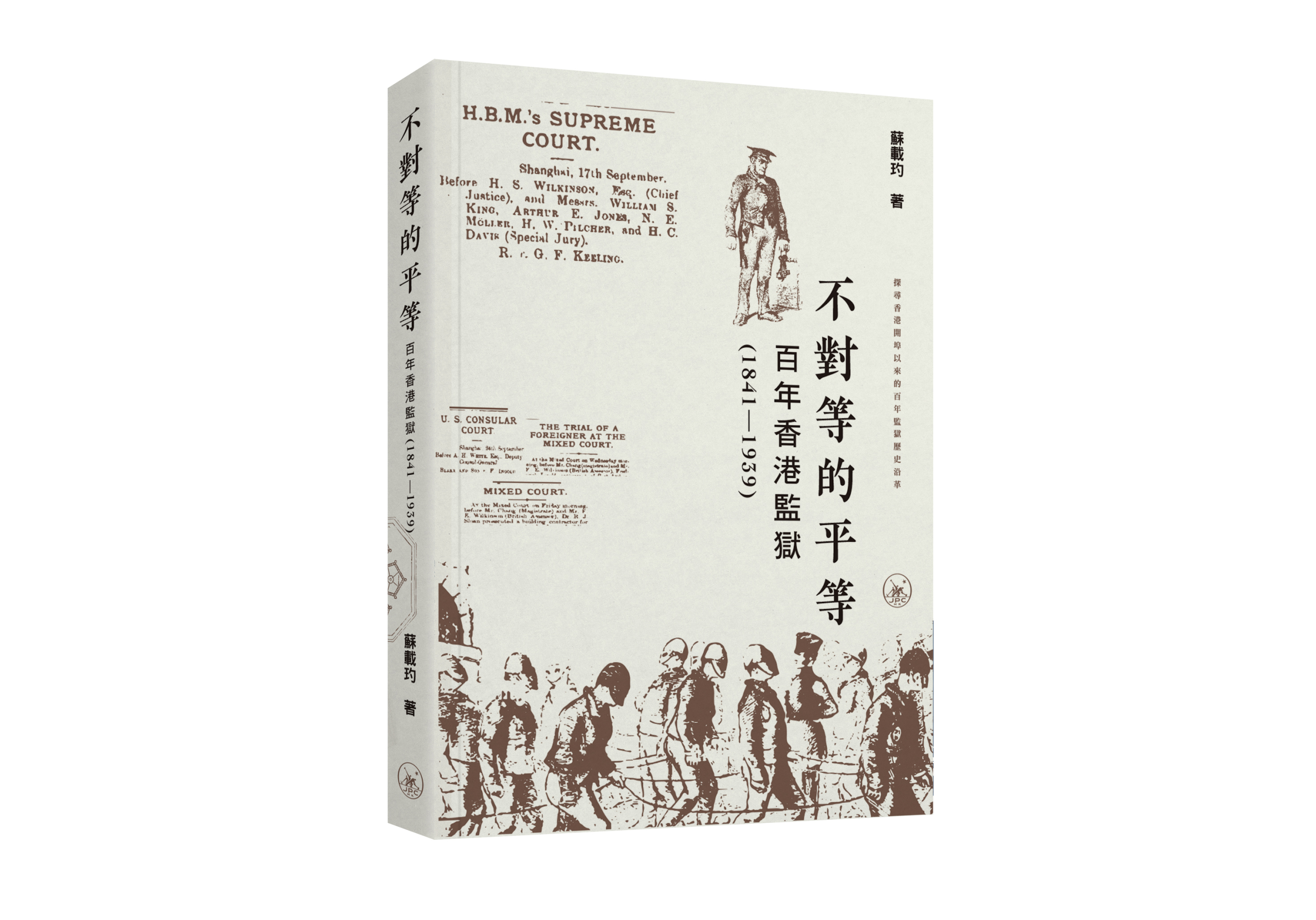

不對等的平等:百年香港監獄(1841-1939)

簡介

《不對等的平等:百年香港監獄(1841—1939)》是一部系統研究英國殖民管治下香港監獄發展史的學術著作。全書分為五章,通過詳盡的原始檔案和文獻,探討香港監獄從無到有、從開埠到現代的發展歷程。

在英國殖民管治下的香港,監獄制度如何體現“人道”與“歧視”的矛盾?作者蘇載玓博士深入揭示了監獄作為殖民管治權力的運作場,如何通過空間設計、種族化管理與強制勞動,構築一個“規訓社會”。書中不僅對各地監獄制度落差進行批判性對照,更揭示英國在人道主義旗號下的厚此薄彼。透過多維史料分析與比較視角,書中亦重建囚犯群體的抗爭與主體性,拓展了殖民研究的在地實踐。本書不只是地方監獄史,更是檢視殖民現代性、法律正義與社會記憶的關鍵讀本。

目錄

序一 / 李焯芬 005

序二 / 丁新豹 007

序三 / 劉智鵬 009

緒論 011

第一章 香港監獄的初建與監獄管理發展 027

第一節 監獄歷史沿革 028

第二節 香港監獄組成與組織 039

第三節 香港監獄職員級別 050

第四節 香港監獄——華洋囚犯處置有別 068

小 結 087

第二章 香港監獄的早期法律依據 091

第一節 香港刑事司法制度簡述 092

第二節 香港監獄守則 094

第三節 香港監獄法令 111

第四節 青少年罪犯管教所 119

小 結 124

第三章 早期監獄的最大挑戰——人滿為患 127

第一節 觸犯法令的“非罪行”囚犯 131

第二節 英國領事法庭罪犯的處置 152

第三節 威海衛囚犯在港監禁問題 166

第四節 香港監獄中的刑罰——苦工(勞役)監 171

小 結 180

第四章 英國對於香港監獄管理思維的優次 183

第一節 英國的監獄管理制度與思維 185

第二節 英國對於香港監獄管理的要求 204

第三節 新監獄的修建與廢棄 233

第四節 英國在其他殖民統治區域的監獄政策 265

小 結 277

第五章 監獄調查委員會:監管成效如何? 281

第一節 掩耳盜鈴:1847 年調查委員會 282

第二節 雷聲大、雨點小:1857 年調查委員會 289

第三節 點到即止:1875 年調查委員會 301

第四節 投其所好:1885 年調查委員會 307

第五節 覺醒年代:1890 年調查委員會 316

第六節 格局已定:1921 年調查委員會 320

小 結 325

結 語 329

第一節 西方對華人貫徹始終的歧視與不信任 330

第二節 英國人道精神的優次之分 335

第三節 英國殖民統治對不同族裔的不同意義 339

附 錄 342

附錄一 19、20 世紀香港監獄大事表 342

附錄二 香港歷年人口與監獄收容人數表 344

附錄三 香港監獄囚犯主要類別表 346

附錄四 1859 年香港監獄中的歐美囚犯 348

附錄五 1863 年與 1864 年監獄年度報表附加按語 350

附錄六 中英《天津條約》涉及治外法權條項 352

參考文獻 353

後記 362

作者簡介

蘇載玓

澳大利亞悉尼大學經濟學學士,香港中文大學法學碩士,北京大學歷史學系碩士、博士。獲香港註冊會計師專業資格、澳洲註冊會計師專業資格。

本科畢業回港後,在香港四大會計師公司之一開展其職業生涯,曾任滙豐銀行香港總部之稅務經理、倫敦律師事務所之香港亞洲總部亞洲稅務負責人。

學術研究領域為殖民統治史、香港史研究。北京大學歷史學系碩士(2014—2017)、博士(2018—2022),畢業論文題目分別為:英國殖民統治下的香港警察研究(1841—1880)、香港警察處置群體性治安事件研究(1841—1898)。2023年出版學術著作《動盪時代的香港警察(1841—1898)》。

名人推薦

殖民管治時期的香港監獄,是權力與反抗交織的沉默見證。這段歷史不僅關乎禁錮與懲罰,更折射出統治者的意志與被壓迫者的掙扎。本書以嚴謹的學術視角,剖析高牆內外的權力結構,揭示監獄既是殖民規訓的工具,又在鎮壓中催生抵抗的微光。歷史之重,在於它既是懲戒與救贖的悖論,也是社會良知的映照。這些文字讓我們審視殖民遺產的複雜烙印之餘,能思考真正的秩序應植根於平等,而非壓迫。現今的香港懲教署秉持專業精神與人本理念,在羈管、更生及社區教育方面持續服務社會。

——香港懲教署署長 黃國興

蘇博士的兩册香港史專著,無疑是傳世之作。它們印證了饒宗頤教授生前勉勵後輩的一句話:只要用心去做好眼前的事,就一定會有所成就。這也是“活在當下、活好當下”的意思。

——香港地方志編審委員會首席召集人、饒宗頤文化館管委會主席 李焯芬

過客參訪監獄,只是浮光掠影,不能完全反映本港監狱制度之優劣。今蘇载玓博士繼其香港警察研究後,利用大量庋藏於英國的檔案文獻,從事針對本地監獄之研究,仔細剖析香港監獄制度之沿革和特点,是有關香港監獄的極具分量的專著,謹此向對香港司法制度有興趣的人士大力推薦。

——香港大學中文學院名譽教授 丁新豹

全書以嚴謹的史料考據、開闊的理論對話與深刻的問題意識,為香港史研究注入新的活水。這部兼具學術深度與人文關懷的著作,既推動了香港史研究的學術進路,亦為城市歷史空間的現實詮釋提供了重要參照。其學術貢獻已然超越單純的地方史書寫,成為理解殖民現代性生成與後殖民記憶政治的重要文本。

——香港地方志中心總編輯、嶺南大學協理副校長 劉智鵬

序一

近年,隨著香港地方志編纂出版工作的展開,越來越多人對香港史產生了興趣,高水平、高質量的香港史專著亦不斷湧現。我個人感到特別驚喜的是蘇載玓博士的《動盪時代的香港警察(1841–1898)》,該書充分反映了作者認真嚴謹、鍥而不捨的學術研究精神,書中有極為豐富的第一手史料、精闢細緻的分析與立論,真是非常難得的香港史專著。

蘇博士本人是一位會計師,曾在會計師行及銀行業服務多年。完成家庭責任之後,她選擇修讀北京大學歷史學碩士課程,主修近代史,之後又取得了北京大學的歷史學博士學位——不啻為終身學習的好例子。同時,由於她做事極度專注認真,其香港史研究也極其出色。這也讓我想起饒宗頤教授,眾所周知,饒教授的學術領域非常廣闊,但他亦非一開始就在多個學術領域同步發展。上世紀五十年代初,他任教香港大學之後,有緣開展敦煌文獻的研究,從此愛上了敦煌學,醉心於敦煌學的研究,乃至“他生願作寫經生”,成為不折不扣的敦煌學大師。另一個我熟悉的例子是內子李美賢,她也是在完成家庭責任之後,全心全意地鑽研民族文化、敦煌藝術及文物考古等領域,並從中獲得極大的樂趣。因此,我完全可以理解蘇博士近年對香港史研究的濃厚興趣和專注投入。

諸君手上的這一冊《不對等的平等:百年香港監獄(1841–1939)》,是蘇博士的第二部香港史專著。本書所採用的史料主要源於港英政府與倫敦之間的官方函件、香港監獄每年向倫敦呈交的報表,以及香港立法局的會議記錄、港督向英國殖民地部提交的年度報告、本地報章的記載等。如前一樣,作者做了大量細緻而繁瑣的資料收集和分析工作,並在這個基礎上疏理出香港開埠以來的百年監獄史。蘇博士同時也參考了印度及澳大利亞這兩個英國前殖民地的監獄發展史。研究結果充分顯示了英國政府對有色人種的歧視——《不對等的平等》這個書名亦源於此。

蘇博士這兩冊香港史專著,無疑是傳世之作。它們印證了饒宗頤教授生前勉勵後輩的一句話:只要用心去做好眼前的事,就一定會有所成就。這也是“活在當下、活好當下”的意思。

李焯芬

香港地方志編審委員會首席召集人

饒宗頤文化館管委會主席

序二

監獄是政府拘禁已被法庭定罪的罪犯的所在,是刑事司法系統中重要的一環。長久以來,關於香港司法制度及作為法律執行者和社會秩序維持者的警察,已有不少研究,但有關監獄的研究卻鳳毛麟角。記憶中,Norton-Kyshe的History of the Laws and Courts of Hong Kong一書中有不少篇章提到監獄,也反映了十九世紀香港監獄的一些情况,Christopher Munn等所著的《大館:英治時期香港的犯罪、正義與刑罰》一書詳細敘述了香港第一間監獄——大館的歷史、建築情況,但它只聚焦於大館的前身“域多利監獄”,不涉及監獄制度的運作和本港監獄的特點。

監獄往往被視為衡量一地文明程度的重要指標。十九世紀晚期,中國經歷第二次鴉片戰爭慘敗後,痛定思痛,開展向西方學習的洋務運動,並派遣官員出使歐洲,途經香港,監獄往往是其中一個參觀点。如光緒二年(1876)第一位出任駐英大使的郭嵩燾,其搭乘的船隻在赴英途中停泊香港。他在留港的第三天參觀了“監牢”,即今天的“大館”,留下深刻印象,並在日記中詳細記錄。随行人員之一張德彝在其遊記《四述奇》中的記載亦頗為詳盡。郭嵩燾的繼任者曾紀澤赴英履新時亦途經香港,像其前任一樣也参觀了監獄。另一方面,日本在幕末及明治維新初年,曾多次派遣使節團往歐洲考察,途經香港,也不時參訪監獄。比如,明治時期的大企業家澀澤榮一曾在他的《航西日記》裏記述他眼中的香港“囚牢”:“建築宏偉,處置犯人時,因應其罪之輕重,分配至各工場勞動。獄中設有教堂,不時聚集犯人,向其說教……據說當中頗有痛改前非,洗心革面,重新做人者。”,此外,1871年,日本曾派官員小原重哉專門來港考察香港的監牢,香港的監獄制度管理可能對明治時期的日本有所影響。由是以觀,當年香港監獄遠近馳名,被視為文明典範。

過客參訪監獄,只是浮光掠影,不能完全反映本港監獄制度之優劣。今蘇載玓博士繼其香港警察研究後,利用大量庋藏於英國的檔案文獻,從事針對本地監獄之研究,仔細剖析香港監獄制度之沿革和特点,是有關香港監獄的極具分量的專著,謹此向對香港司法制度有興趣的人士大力推薦。

丁新豹

香港大學中文學院名譽教授

序三

當域多利監獄的鑄鐵大門於1841年首次關閉,其物理空間的封閉性與歷史記憶的斷裂性形成複雜軌跡。這部題為《不對等的平等:百年香港監獄(1841–1939)》的專著,以歷史社會學的研究範式與文化批判的理論視角,為香港史研究提供了一種新的分析維度。作為首部系統性闡釋香港監獄體系發展脈絡的學術著作,其價值不僅體現於對香港史研究譜系的學術補白,更在於構建了理解殖民現代性生成機制的批判性框架。

本書最顯著的學術突破,在於將監獄史研究從制度史敘事提升至空間政治與文化規訓的解析層面。作者突破傳統監獄建築考據與行政規章梳理的表層研究,轉而聚焦於監獄空間作為殖民統治權力展演場域的文化政治意涵。通過對檔案的深度剖析,論著揭示英國殖民當局如何通過監獄建築的空間設計、種族化監禁政策以及強制勞動體制,在香港社會建構起福柯所言的“規訓社會”權力裝置。這種本土經驗與理論對話的研究路徑,既驗證了規訓社會理論在殖民語境下的適用性,亦拓展了後殖民批判的在地化實踐。

在方法論層面,本書呈現出卓越的跨檔案研究能力與多聲部敘事策略。作者既精熟於殖民政府官方文書的文本細讀,亦能超越單一權力敘事框架;既開展制度變遷的長時段分析,又通過多處的囚犯書信、口述史料等邊緣檔案,重現被監禁者的主體性實踐。特別值得稱道的是對華人囚犯日常抗爭策略的發掘,從亞文化語彙的創生到勞動過程的消極抵抗,這些豐富的民族志細節,有效解構了傳統殖民史研究中“中心—邊緣”的二元對立敘事。

本書是區域史研究的作品,但其學術價值更體現於其全球視野下的地方性知識生產。作者將香港監獄制度置於英國亞洲殖民帝國的治理技術網絡中,通過與澳大利亞、印度等地監獄體系的比較分析,既闡明殖民權力技術的共性特徵,亦揭示香港作為商業城市的特殊性。其中關於監獄制度與都市基建的互構關係研究,更首次揭示殖民城市發展與懲戒體系之間的共生邏輯。這種跨地域的歷史比較,使本書超越地方史書寫的局限,成為全球殖民主義研究的重要個案。

在當代語境下,本書的出版恰逢其時。面對香港社會日益凸顯的歷史認同爭議,這部著作通過監獄這一邊緣空間的歷史考察,為理解香港城市本質提供了新的認知範式。作者關於“人道精神優次之分”的論述極具現實關懷,指出監獄制度對建築空間的影響不僅是歷史遺存,更是承載多重記憶的政治場域。這種將學術研究與現實關切相結合的治學取向,彰顯了歷史人文学科的公共性價值。

全書以嚴謹的史料考據、開闊的理論對話與深刻的問題意識,為香港史研究注入新的活水。這部兼具學術深度與人文關懷的著作,既推動了香港史研究的學術進路,亦為城市歷史空間的現實詮釋提供了重要參照。其學術貢獻已然超越單純的地方史書寫,成為理解殖民現代性生成與後殖民記憶政治的重要文本。

劉智鵬

香港地方志中心總編輯、嶺南大學協理副校長