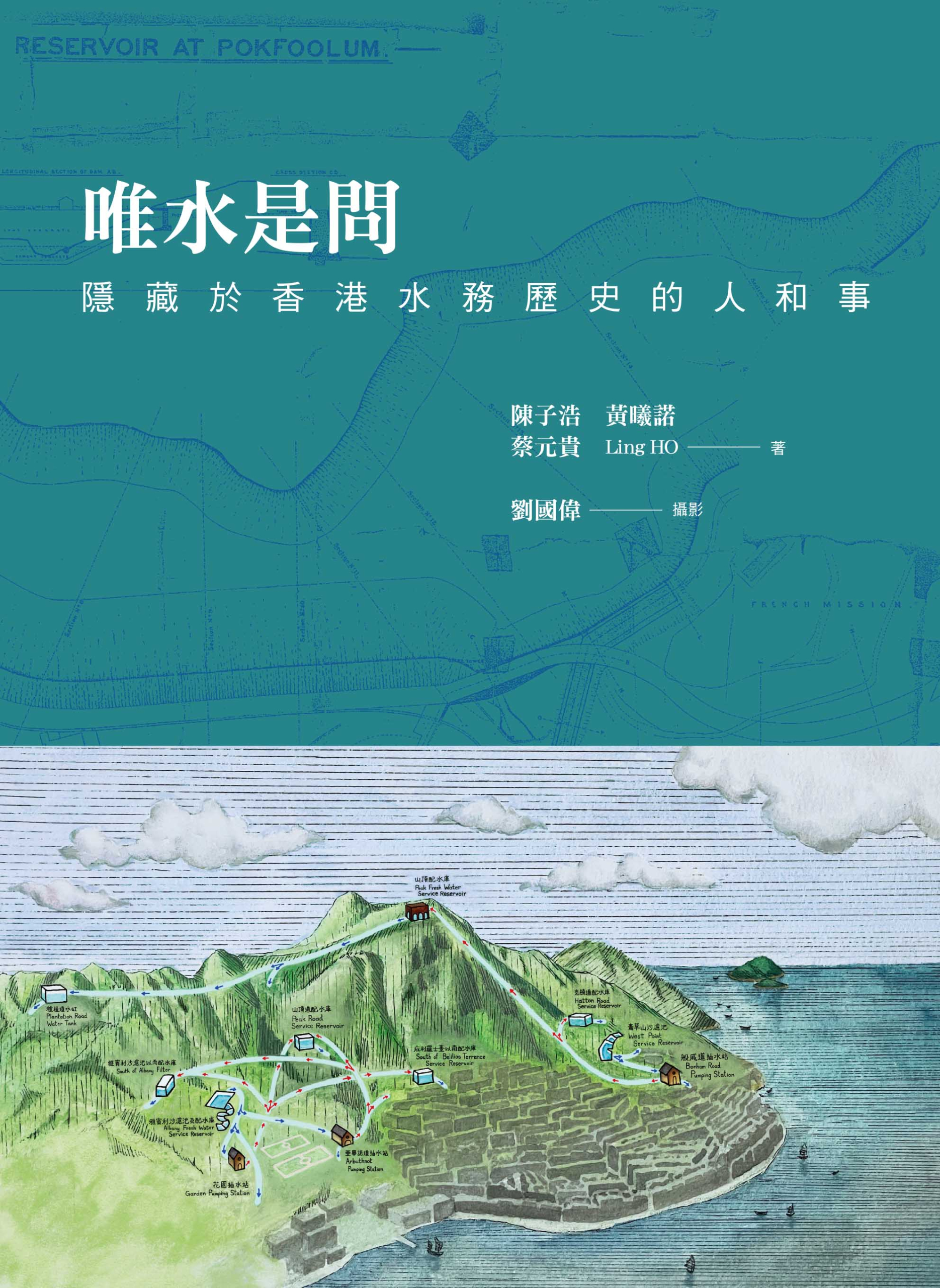

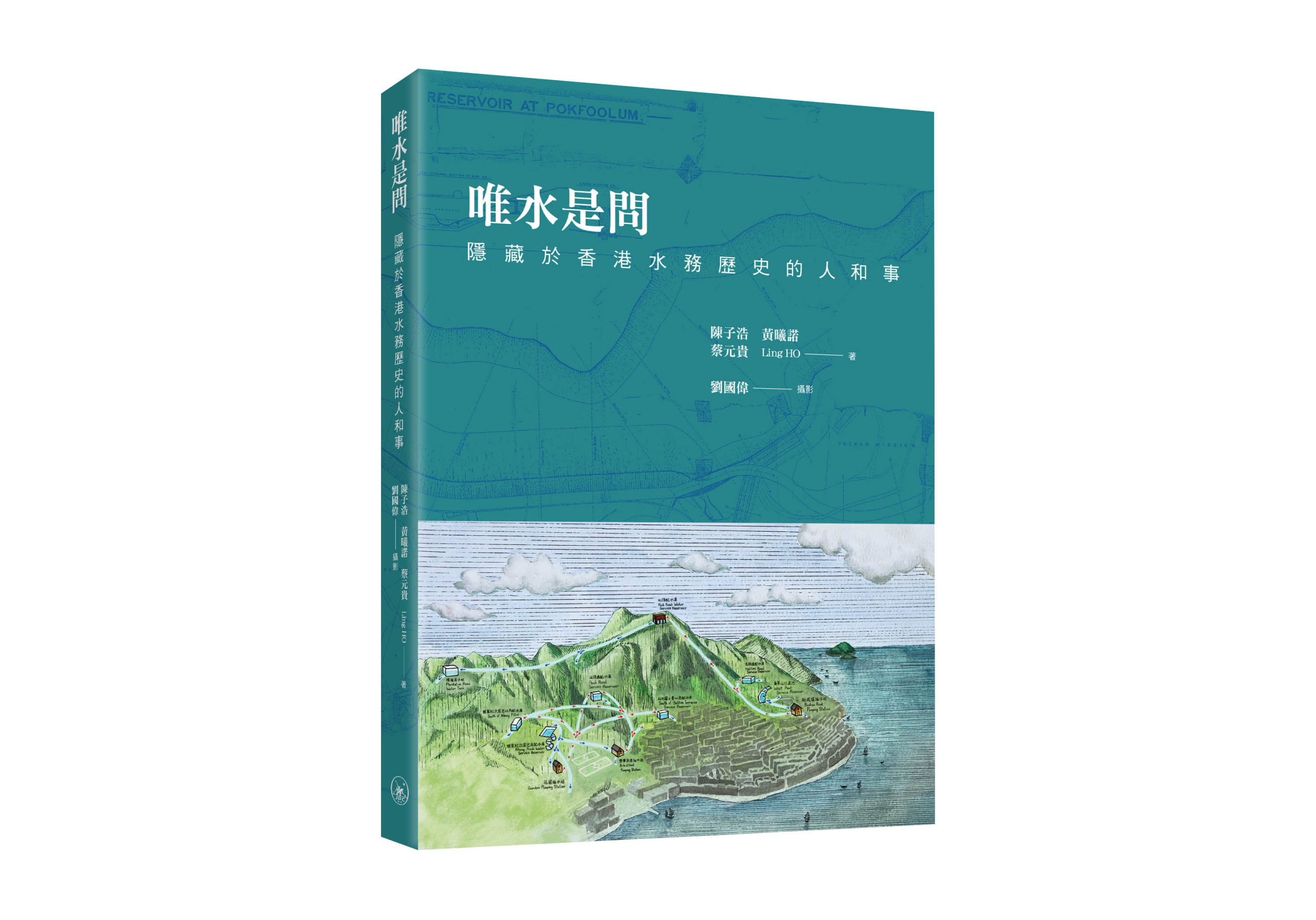

唯水是問:隱藏於香港水務歷史的人和事

簡介

原來不屬活躍地震帶的香港,一直都有地震?

位於香港島山頂和半山區的居民,其實正使用來自新界的食水?

我們每天的用水到底又從何來呢?

一道道問題,水知道但水不說,不如由本書告訴你。《唯水是問》是一本有關香港水務的解答之書,除了重點介紹自香港開埠至日佔時期的本地水務開拓者和重要發展,亦從古今水務設施講解食水供應過程的種種由來,並挖掘出香港水務鮮為人知的奇觀異事,配上精美圖畫和豐富的古今圖片,從而將隱於歷史洪流的水務軼聞,整合成你我息息相關的香港故事。

目錄

高添強序 6

岑智明序 9

何國標序 11

作者序 13

STEAM 一刻

第一章 香港水務開拓時代

童話不再的薄扶林水塘 34

香港現代水務奠基者查維克 42

百年一遇的水務奇才谷柏 52

傑斯和記錄時代交替的九龍水塘 60

韓德臣的城門水塘和建塘者們 74

積臣的時代見證 92

第二章 早年水務工程的華人傳說

尋找陳亞東家族的吉光片羽 108

曾瓊的「爛尾」水塘工程 119

建造大潭篤水塘的林蔭泉和譚肇康 126

留下水務瑰寶的吳子美、吳子楚 134

第三章 古今水務設施導賞

古蹟配水庫群像 144

被遺忘的鐵缸傳奇 164

散落的小水點 175

現存廢棄水務遺蹟 189

第四章 幽微的水務遺事

日佔時期供水狀況 215

送水一個半世紀的古水道 226

作者簡介

陳子浩

資深土木工程師,任職政府工務部門逾三十年直至退休。服務水務署期間,長期參與香港供水歷史研究、水務設施建築考察、歷史建築保育及相關教育推廣工作,致力連結工程實務與歷史文化傳承。

黃曦諾

土木工程師,任職政府工務部門。曾於水務署服務十七年,從規劃設計、運作維修至客戶服務等崗位了解工程實際考量。最初因公事而查閱舊檔,從陳子浩身上獲得啟發傳承,再發展出興趣主動翻查文獻圖則報告。工作上亦到訪過眾多水務設施內部考證。興趣中整理塵封資料,以水務工程角度在內部通訊為同事講解供水歷史二三事。

蔡元貴

從事新聞與文字工作逾三十年,曾任職多家傳媒機構,熱愛讀書寫字、遊山玩水、吃飯看戲。公餘撰寫香港郊野書刊,作品有《香港自然勝景88》、《香港十大勝景:自然之歌》、《行行走走》等。近年客串導賞,與同樣迷戀我城故事的「香民」一起呼吸隱世離島空氣、探索百年水務古蹟,從此沉溺過去,不能自拔。

Ling HO

英國約克大學政治學文學碩士,曾任研究資助局助理秘書長及香港大學助理教務長。創辦社企「好好過~生活導賞有限公司」,致力推廣本地歷史文化,涉獵策展、導賞、教育、研究與寫作。與文化保育相關著作包括《牧場憶舊》(合著)、論文〈前深水涉配水庫天窗:超越時空的文物〉(合著)、〈香港保育的氣候〉等,並曾於香港電台節目〈晨光第一線〉定期介紹古蹟故事與文化地景。

攝影者簡介

劉國偉

香港中文大學比較及公眾史學文學碩士,現為香港史學會總監,多年來致力推動本地社區歷史活動,包括展覽、導賞及考察。著有《獵夢香港:的士業的傳承》及多篇文化保育相關論文。

序言 (選段)

以往坊間或官方不少對本地昔日水務設施的討論上,均著眼於描述現存設施狀況的興建過程,或完工後的貢獻,鮮有談論在籌劃及興建間的靈魂人物,及他們當時面對的困境和箇中細節。本書冀望能從眾多歷史和專業文獻中,梳理出第二次世界大戰前後的水務設施和管理,凸顯出當時人物所能超越時代的限制,利用工程智慧,成就他們尋水的決心。還有一些被遺忘的水務故事及設施,當中原來在述說這個城市的發展過程,把它們再現,也許能引起大家對這小城多一點了解。

本書以薄扶林水塘開始,以薄扶林的古水道作結,文章的背後,卻是這本著作的緣起;當日因為要著手安排前深水埗配水庫的導賞訓練,認識了香港科學館前總館長、水務署水知園前顧問葉賜權先生,為深入了解香港水務歷史,他帶我們走訪薄扶林水塘和古水道,這個打從小學時便認識的地方,當時卻聽到一段不一樣的故事:一段比我們所認知的更有趣的故事,撰寫另類水務歷史的意念就此萌生。在此,我們也非常感謝葉先生為查維克和古水道的文章作出技術指導。

讓這著作意念得以落實的,還有幾位關鍵人物:就是另外幾位作者──陳子浩先生、黃曦諾先生、蔡元貴先生和負責歷史圖片翻拍和實地攝影的劉國偉先生,以及負責繪圖插畫的韓勻宜小姐。

雖然本書只以大半年時間編寫而成,但箇中內容卻是多年累積下來的資訊;例如在城門水塘的介紹,便用上了Tymon Mellor 先生的第一手資料,為水塘興建過程以至立碑的歷史補白。另在文中提及前深水涉配水庫的天窗,是節錄在早前於《點滴》發表的研究成果。當時得到黃語晴小姐的協助,在澳洲取得當年該天窗的產品介紹書;亦得到陳學良先生和楊穎文小姐的幫忙,對天窗分布位置作現場考察;最後在打開天窗研究時,又得到潘新華博士和文家輝工程師的現場指導,藉此向諸位再次致謝。

在為研究撰稿時,搜集第一手資料絕不容易,幸得歷史資料搜集專家馮佩珊女士和李瑞翔先生的襄助。在找尋台灣拓殖株式會社及陳亞東的家族資料時,除了有馮女士為我們親身探索,也得到林揭諦小姐和林榮鈞博士對天主教墳場的概要指引,而海濱導賞會主席容浩生先生更在炎熱的天氣下,陪同團隊到天主教墳場尋找陳亞東,在各專家協力下,才多刻劃一點陳亞東家族的輪廓。對諸位的幫忙,團隊泥首以謝。此外,我們又得到葉佩嫦小姐、香港歷史研究社理事長李澤恩先生和陳學良先生的襄助同行,找到逾一世紀前文字所記錄的水務古蹟實體;而岑智昌先生、梁佩華小姐和廖子豐先生協助搜集歷史資料,加快了我們的工作進度,大家的支持教我們銘感五內。

我們亦感謝王啟聰先生、林揭諦小姐、張順光先生、曹民偉先生、劉立人先生和鄺嘉仕先生提供了歷史資訊、圖片和文物,讓本書生色不少。最重要的,還是得到水務署的協助,提供了珍貴的圖則和圖片,成為本著作重要的參考資料;基督教香港崇真會亦為我們的實地考察工作提供支援,特此對以上機構和每一位協助研究團隊的諸位,致上由衷謝意。

最後,非常感謝高添強先生、岑智明先生和何國標先生為本書撰寫序言。高、岑兩位是香港歷史殿堂級人物,我們對兩位的支持不勝銘感;而何先生除了是百年老店的掌舵人,還是當年提出保育油麻地抽水站的第一人,本身已是九龍水務歷史保育故事的序章,由他寫序,別具意義。

希望本書能為讀者帶來水務知識上的嶄新體會,日後探索香港水務歷史的足印,也感受到昔日香港水務開拓者的智慧。