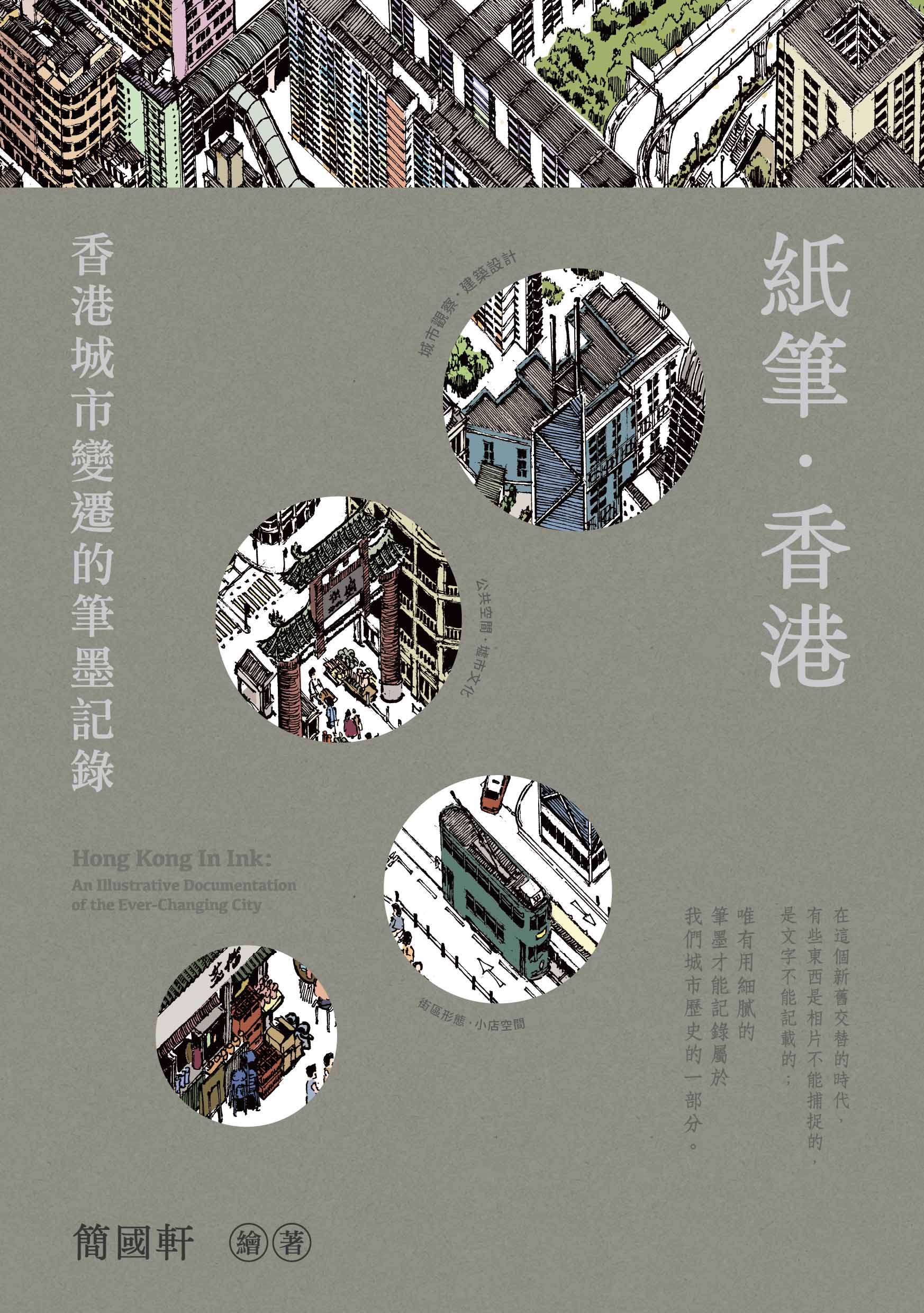

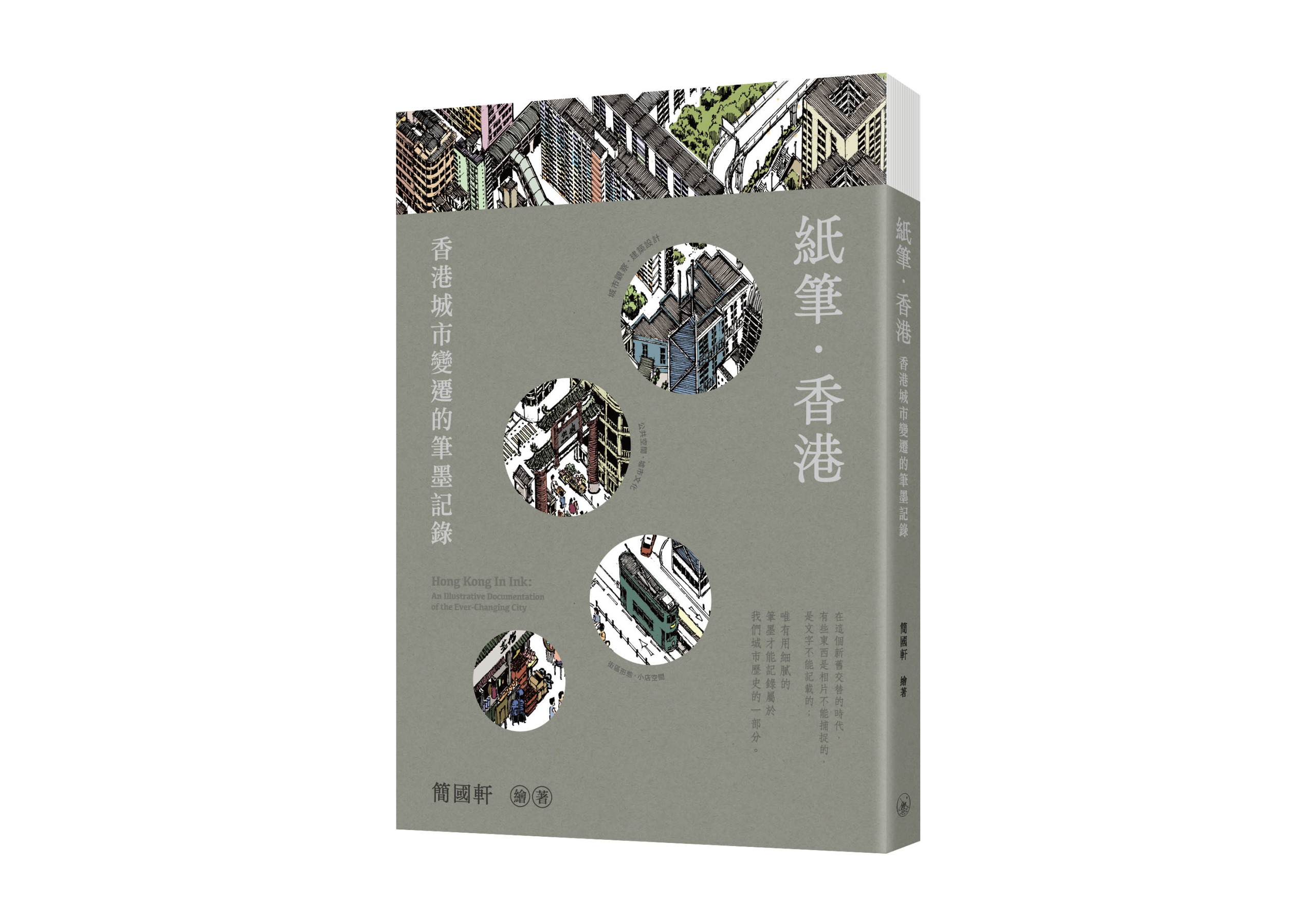

紙筆.香港:香港城市變遷的筆墨記錄

簡介

我們對一座城市的印象,往往源於其獨具特色的都市空間。本書從宏觀至微觀的角度,由城市觀察、街區形態、建築設計、公共空間、墟市文化和小店空間等六個方面,透過細膩的素描、生動的文字,剖析香港舊社區如此令人著迷的吸引力所在,亦為這轉瞬即逝的城市面貌留下記錄。

目錄

推薦序一 x

推薦序二 xiii

自序 xvi

Chapter 1 城市觀察 Urban Observation 001

1.1 香港的城市多樣性 Diversity of Hong Kong’s Cityscape 002

1.2 商住混合的演變 Transformation of Mixed-use Blocks 008

1.3 高密度商業發展 High-density Commercial Development 012

1.4 集約社區特色 Compact Neighbourhood 020

1.5 城市發展與重建 Urban Renewal 024

Chapter 2 街區形態 Streetscape 029

2.1 垂直性街區:中上環 Vertical District: Sheung Wan and Central 030

2.2 陡斜型街區:西營盤 Incline District: Sai Ying Pun 042

2.3 新舊交替的街區:灣仔 Contrasting District: Wan Chai 050

2.4 水上街區:香港仔 Floating District: Aberdeen 058

2.5 網格型街區:旺角 Grid District: Mong Kok 064

2.6 高低不一的街區:九龍城 Uneven District: Kowloon City 074

2.7 更新中的街區:土瓜灣 Renewing District: To Kwa Wan 082

Chapter 3 建築設計 Architecture 091

3.1 高密度建築 High Density Building 092

3.2 轉角唐樓 Corner Building 108

3.3 唐樓保育 Tong Lau Conservation 116

3.4 高密度屋邨 Public Housing Estate 128

Chapter 4 公共空間 Public Space 141

4.1 海旁空間 Promenade 142

4.2 行人地帶 Pedestrian Zone 152

4.3 橋下空間 Under the Bridge 158

4.4 體育設施 Urban Sportsground 162

4.5 公園 Park 164

Chapter 5 墟市文化 Market Culture 169

5.1 批發 Wholesale Market 170

5.2 街市Wet Market 180

5.3 排檔 Street Market 196

5.4 熟食中心Food Hawker Bazaar 208

Chapter 6 小店空間 Local Shops 213

6.1 冰室 Cafe 214

6.2 茶餐廳Cha Chaan Teng 226

6.3 大牌檔 Dai Pai Dong 230

6.4 特色小販、攤檔 Street Hawker / Stalls 240

6.5 雜貨舖 Grocery Store 244

6.6 醫藥保健Pharmacies and Herbal Stores 254

6.7 五金舖 Hardware Store 258

6.8 書店文具 Stationery Store 260

參考資料 262

作者簡介

簡國軒(Michael Kan)

香港品牌「Paper with Pen」的創辦人。曾於多間享譽國際的建築事務所工作,包括丹麥設計事務所Bjarke Ingels Group (BIG)和香港的Lead 8,曾參與紐約、倫敦、杜拜和香港的設計項目。自小喜歡觀察香港的街道和建築,且熱衷以手繪記錄城市景觀,曾多次舉辦速寫工作坊、社區導賞團並參與香港、倫敦的文創市集。希望透過細膩的筆墨記錄轉瞬即逝的城市面貌,保存並宣揚這座城市獨特的歷史和文化遺產。

推薦序一

來一場充實的筆觸散步

大家外遊時,可有記錄旅程的習慣?和很多人一樣,筆者是屬於「相機派」,特別是在建築旅行時,總會視景點拍攝為首要任務,而且不會對用手機拍的照片和影片感到滿足。記得在年輕時,曾有一次因為拍攝的事,與同行友人爭執。人大了,又經歷了好幾年因疫情而無法旅行的煎熬,反而更加珍惜和享受那種身處於不同國度中的思想衝擊,學會欣賞其中,而不是單單做個「打卡」的記錄人。

自上大學唸建築,多年來,筆者一直很羨慕「手圖好靚」的人,或許不少人都會問,唸建築不是應該要懂得繪圖嗎?其實早在筆者初唸建築時,已經開始不用「畫手圖」(Hand Sketching);時至今天,電腦軟件種類繁多,多媒體運用普及,A.I.(Artificial Intelligence,人工智能)更令建築業、甚至令整個社會改變不少。

近年A.I.盛行,坊間不斷鼓吹「每個人都能成為創作者」,只要輸入簡單的指令,人人都可以模仿動畫大師宮崎駿的美術風格、新海誠的光影世界。在網絡年代,要投稿十分容易,但又是否代表每個人都可以成為說故事之人?

筆者始終認為,回到最原始的一張紙、一支筆,利用文字和繪圖,反而更有助於人與人之間的深入溝通;資訊科技再厲害,都無法完全模仿人的筆觸輕重,即使是科技巨擘蘋果公司,在推出電子手寫筆時,亦講究對筆觸感應的靈敏度。尤記得建築導師經常對學生說:「你畫的每一條線,都要有它存在的意思。」每一幅速寫繪圖,你所畫的,對方所閱讀的,都不是單純對現實世界的模仿,落筆的對象和省略的部分,全都是經過思考後的選擇;絕非如A.I.般透過模仿他人,而能蒙混過關。

認識簡國軒(Michael)和他的Paper with Pen專頁已多年時間,他筆下的建築和城市角落總是十分實在,凸顯了他對建築和城市空間的深入理解。在這本《紙筆・香港》中,Michael不單展示了一連串妙筆生花的城市速寫,他更細心地分門別類,把「城市觀察」以一個更加有條理和系統的方式呈現給讀者,配以文字導航和論述,令繪本更具分量。

筆者尤其欣賞,Michael筆下對城市人活動的理解。畢竟,城市不只是一群美輪美奐建築物的集合體;反而,在當中生活的人,才是一個城市的生命來源。美國活動家Jane Jacobs早在一九六零年代便寫成了著名作品《美國大城市的死與生》(The Death and Life of Great American Cities),批判現代城市規劃如何無視人的存在。人,才是城市中的主角,偏偏在六十多年後,人們仍同樣面對著被城市忽略、遭科技淘汰的危機。

誠意向讀者推薦Michael的《紙筆・香港》,讓我們一同走進他筆下的虛擬城市,然後再找個機會,在他的速寫班和分享會中碰面交流,來一場充實的筆觸散步。

胡漢傑(Deson)

註冊建築師

《天空之城:香港行人天橋的觀察與想像》作者

推薦序二

從畫筆記錄及理解城市

也許是因為香港城市面貌的獨特,又或是這座城市帶來的空間體驗給予了人們無限靈感,近年來以香港「建成環境」(built environment)為主題的書籍、甚至網絡短片創作,如雨後春筍般湧現。這些作品不僅形式多樣,涵蓋檔案研究、觀點論述及日常觀察等,聚焦的題材亦十分廣泛:從不同建築風格如「現代主義」、「粗獷主義」,到各式城市功能場景如購物商場、行人天橋、街市等。這股城市研究的潮流,無疑拓闊了社會對香港城市環境的討論,使人們對香港面貌的理解不再局限於「地少人多」、「經濟起飛」等老生常談的話題。

日前筆者更聽聞一個有趣的現象,在最新一屆二零二五至二六年度的大學聯招中,香港中文大學的「城市研究」本科課程竟成為該校三大熱門學科之一。這股對城市環境的空前關注與強烈情感,反映出大眾對理解城市空間運作的一股強大渴求—我們獨特的城市面貌從何而來?這種獨特之處又應從何而去?

實際上,筆者在學生時代亦深受這股「潮流」影響。雖然成長於高樓林立、商場與天橋交錯的新市鎮,筆者卻對這種發展模式有很多疑問。例如這種商場連接商場、千篇一律的住宅大廈新市鎮模式是否就是香港的理想城市形態?舊區頹垣失修的唐樓和街舖是否只能被高樓和基座商場取代?

後來,筆者前往英國修讀城市規劃課程,並開始在網絡上分享各種與城市空間相關的主題。除了希望想讓更多人認識城市規劃,但更重要的,是希望藉此尋找圍繞城市空間各種疑問的答案。有趣的是,在這個過程中,筆者意外認識了不少同樣在社交媒體上以不同角度探討城市空間的朋友,當中就包括簡國軒(Michael)。筆者後來也和這些朋友創立Urban House Hong Kong的平台,開始舉辦不同城市建築導賞活動,目的就是想延續初衷—推廣大眾對城市空間的認知。這次受邀為Michael的新書寫序,筆者對於能夠參與他這本結合建築速寫與城市觀察的著作深感榮幸,故欣然答應。

很多圍繞城市「建成環境」的書籍都來自日常的記錄和觀察,例如城市規劃界最具影響力的著作之一《美國大城市的死與生》,其作者Jane Jacobs提出的觀點,便是建立在對自身生活社區的觀察之上。然而,在這種以個人視角理解城市另一端,現代城市的面貌卻被受制於以城市規劃名義運行的一套公共行政系統。因此,若要真正理解我們的城市面貌,並為當中的問題找到答案,我們既需要以人的視野主動運用各種方法觀察、記錄和分析,同時亦需要一套更為系統化的框架去理解城市運作的脈絡。

《紙筆・香港》正正就是一種結合兩者的示範——Michael不但用畫筆記錄心中香港城市面貌特色所在,更為讀者整合和闡述了香港城市空間的基本元素和它們的由來。這正好說明了一座城市並不能被單純的視作人造景觀,而是一個摻雜了歷史進程、社會運作、經濟發展、地理環境和公共行政等多重因素交織而成的結晶。

張誠(Morgan)

城市空間策略UrbanPlanet創辦人

自序

人會因為地理、氣候和環境而擇地棲息,歷史和文化因素亦往往在無形中影響我們日常運用的空間。香港的城市面貌,予人一種新舊交融、東西合璧的感覺,數十年間,人口膨脹和急速經濟發展的帶動,形成了高聳商業大廈與老舊唐樓並存的獨特景觀。在山多平地少的地理環境下,使得城市被迫向上發展,造成一種世界罕見的高密度商住混合環境。香港房屋供應短缺是不爭的事實,再加上市區黃金地段寸土必爭,催生舊區進行大規模重建,以換來可發展稀有的土地資源的模式。美國著名的城市規劃學者Jane Jacobs在《美國大城市的死與生》(The Death and Life of Great American Cities)一書中提到,街道是一個城市中最重要的公共空間。她對戰後現代主義急速的都市更新進行了強烈的批判,當時不少大城市都將原來舊有的社區拆卸,興建高樓大廈。相同的現象亦出現在香港,新式的市鎮強調商住分離的概念,將原有社區興旺的零售店面整合到室內縱橫交錯的商場,使原本街舖林立、充滿活力的社區頓時失去特色。

在看似密麻麻的「石屎森林」裏,其實還有許多香港獨有的城市發展模式、街道形態、建築設計和老店值得我們細心欣賞,如依山而建的樓梯街、前舖後居的戰前唐樓和熱鬧的庶民露天墟市等。隨著香港市區發展飽和以及樓宇老齡化,越來越多的舊社區如深水、九龍城、土瓜灣等開始面臨重建拆遷的局面。記錄不同社區的樣貌不單是一種美觀上的懷念,也是對於過去生活的窺探和反思。我們對於一個社區的既定印象,很多時便是源於我們對街道、建築和店舖的觀感,一旦舊的社區組合被拆卸,這不僅是建築物的更換、環境的改變,更是不知不覺間對整個鄰里歷史和互動氛圍的消滅。

在這個新舊交替的時代,有些東西是相片不能捕捉的,是文字不能記載的;唯有用細膩的筆墨才能記錄屬於我們城市歷史的一部分。本書將從宏觀至微觀的角度,由城市觀察、街區形態、建築設計、公共空間、墟市文化和小店空間等六個方面,剖析香港舊社區如此令人著迷的吸引力所在。這些城市景觀的多樣性構成了香港引以為傲的文化特色,經歷了疫情、市面停頓、旅客消失的大起大落後,我們更應反思如何保留這種獨一無二的城市魅力。