三聯出版

共 4 項包含相關標籤內容

三聯說書

共 6 項包含相關標籤內容

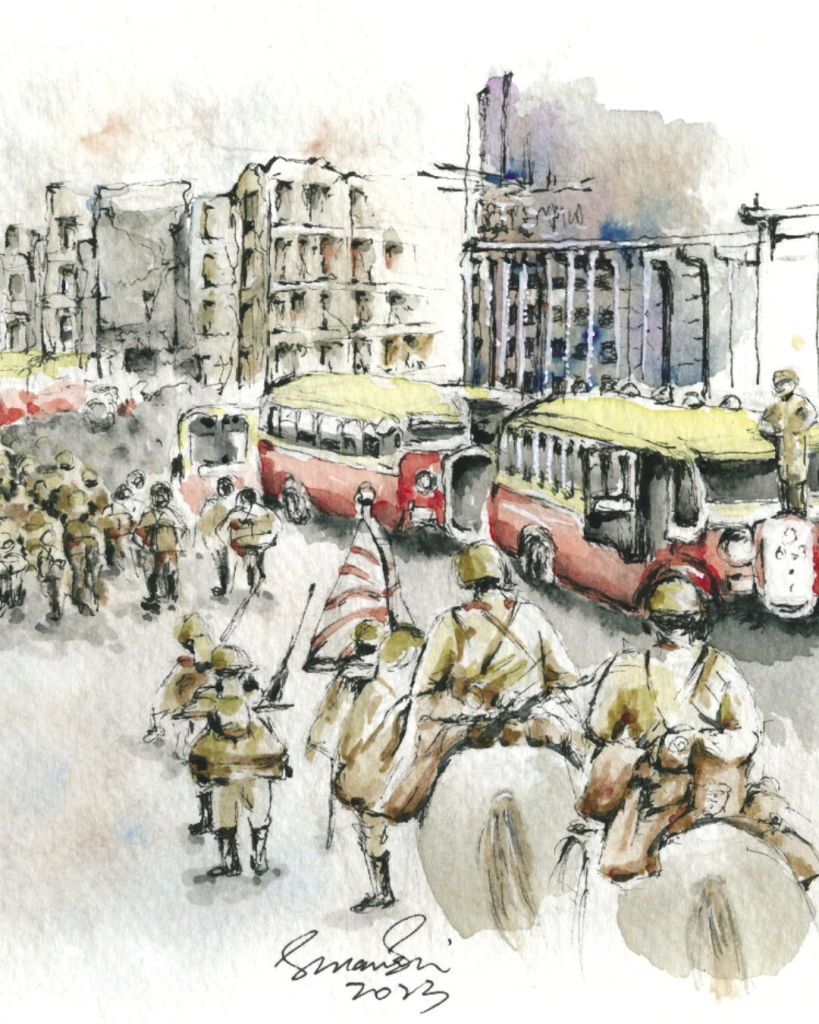

【戰後重生】巴士如何恢復運作?

1945年8月15日,日本宣佈無條件投降,結束三年零八個月日佔時期。翌年中巴和九巴恢復巴士經營權,但車隊已遭受到嚴重破壞,一切從零開始。面對巴士不足、乘客過度擠迫、黑市貨車入侵等問題,九巴 KMB 九巴專頁 是如何迎難而上? 🚌九巴改裝軍車做巴士🚌戰後行走香港島的巴士僅得四部;九龍則有八部,另有一至兩部壞車也要搶救回來使用。政府有鑑於巴士短缺,便設法撥出一部分軍車改裝成巴士。九巴前總經理雷中元曾在訪問中提及:「日本投降,英軍回來接手後,好像送了幾十輛軍車給九巴改裝做巴士。」 🚌搭巴士搵命搏🚌由於戰後巴士嚴重不足,當時巴士總是超載,更時常成為報章的投訴主題:「一輛載客量36 名乘客的巴士,竟可以擠進100 人!」「等巴士等了20 分鐘已經夠討厭了,最後迎來一輛不停站的巴士,天啊!還有乘客騎在擋泥板和坐在引擎蓋上,真夠嚇人!」戰後車輛組件供應緊絀,九巴只能見步行步,能湊夠車輛走哪條線便復辦哪條線。 🚌軟硬兼施擊退黑市貨車🚌1946 年,九巴勉強以八輛巴士恢復兩條九龍巴士路線。大量貨車加入搶客,最後在警方介入下,九巴容許30 輛貨車加入巴士車隊,收費需與巴士看齊,同時加快訂購大批新巴士,希望盡早收復江山,翌年成功恢復了12 條巴士路線。 《九巴初創20年–1920s-1940s》🌟本書圖文並茂紀錄九巴初創至成熟的發展歷史,獲九巴董事會副主席陳祖澤、香港歷史專家高添強作序作者:冼潔貞頁數:288定價:$148按此線上購買

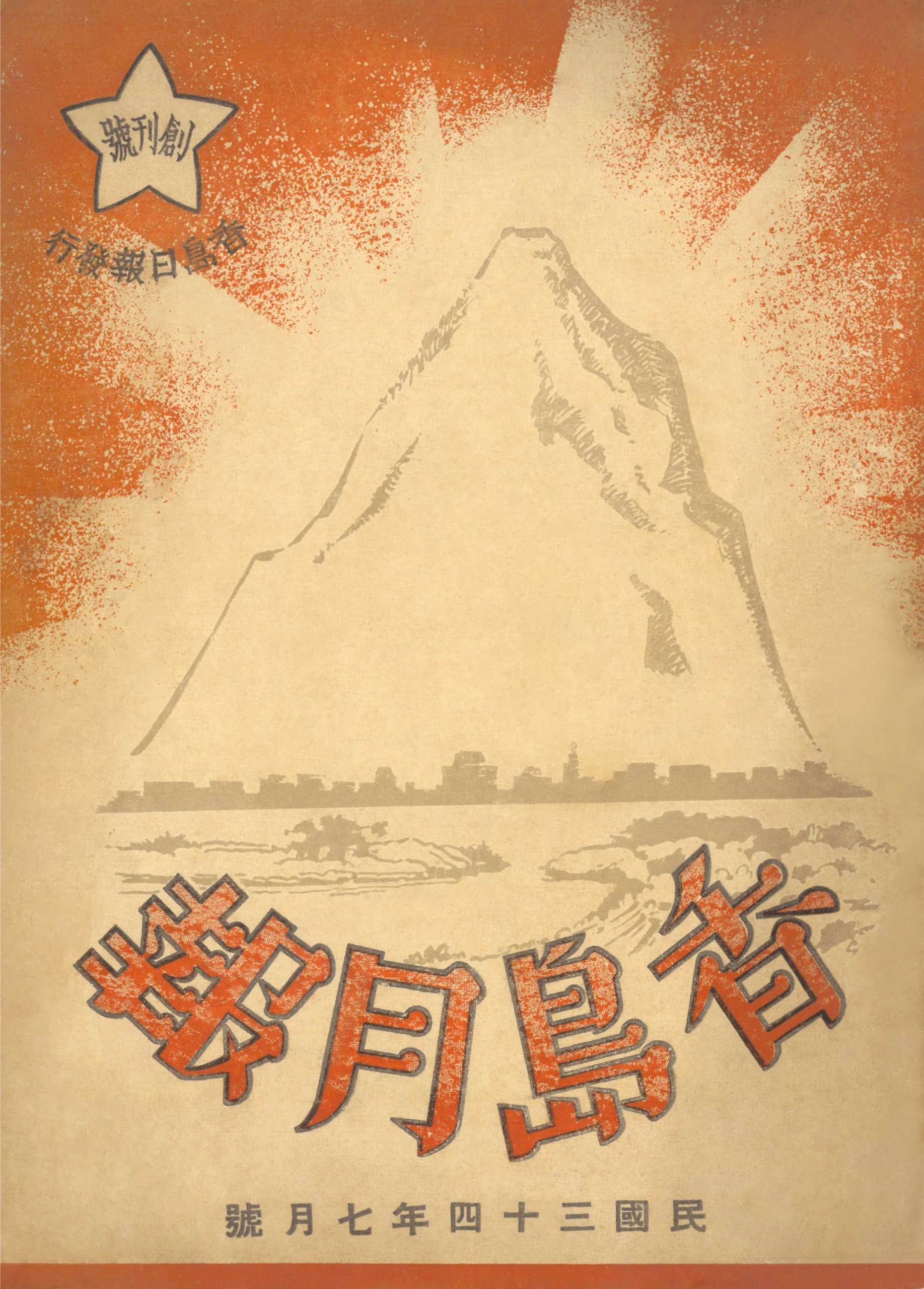

香島月報——香港日佔歷史之遺音

八十年前的今日,1945年8月15日,日軍無條件投降,結束「黑暗時期」的同時,也為一本大概現今沒有多少人知道、只發行過兩期的雜誌畫上句號。 《香島月報》於第二次世界大戰結束前夕1945年7月誕生,由香島日報社(即星島日報)出版,盧夢殊主編。當時香港仍處於日本的佔領之下。該雜誌以推動本地文化為表,實際上站在日本軍國主義的立場,創刊剛過一個月,因日軍投降而停刊,自此從日軍的宣傳工具,頓變成香港日佔歷史之遺音。事隔近八十載,幸獲香港收藏家劉立人先生從民間覓得,尤第二期頗為珍罕。 適逢抗戰勝利八十周年,我們為什麼要將《香島月報》復刻出版? 首先節錄今次復刻版附贈的別冊中,由香港樹仁大學新聞與傳播學系黃仲鳴教授所撰寫的導讀「山城暮景—香港日佔時期最後的一份雜誌」: 「這是份綜合雜誌,出版人是『萬金油大王』胡文虎(一八八三至一九五四)的公子胡山;編輯是盧夢殊,一位『附日文人』、『落水文人』,也有呼之為『漢奸』的,曾代表香港報界到東京參加『大東亞新聞工作會議』;因喜吃蘿蔔糕,便以『羅拔高』為筆名,一九四四年九月出版了一部《山城雨景》的書。 在〈發刊詞〉裏,雜誌強調『文化』,並指香港文化事業『本來貧薄可憐,開埠迄今,殊無可取』,於今更為衰落,致『鬱鬱山城」『了無生氣』。因此,構築香港的新文化,是雜誌的任務;可惜,通篇〈發刊詞〉並無確切點出文化是甚麼,但從兩期的內容來看,編者煞費苦心,『構築』了政治文化、文學藝術文化這兩大類。 在政治文化的文章裏,如創刊號盧夢殊的〈東亞政局概論〉,立場偏於日方,自是無可厚非;但如述『九一八』事件,引了時任日本外相的話說,『對此並無領土野心,只以日本人口過剩,為謀與中國經濟互惠,以過剩人口開發中國資源,在技術上獲取合作,在政治上共求繁榮,親善』。這簡直是胡說八道。第二期的〈東亞與世界〉,亦呈現盧夢殊在分析局勢方面的偏差,無甚可觀,只可視為他的漢奸思想。 創刊號分文字、圖片兩欄。圖片展現出大東亞人民的生活。須加說明的是,有所謂『昭南』者,是甚麼地方?新加坡也,是日本於日佔時期(一九四二至一九四五)對新加坡的稱呼,意指『昭和年間所得之南地』,亦指作『南方之光』。這組相片有強烈的政治宣傳色彩。 一九三八年,茅盾(一八九六至一九八一)抵達香港,便感到香港『富麗的物質生活掩蓋著貧瘠的精神生活』,是『一片文化的荒漠』;香港淪陷之初,日軍收縮報業、壓制言論和出版發展,山城何止沙漠,簡直是『死城』。縱觀兩期的文化藝術稿件,則仍可窺見香港『戰後』的文化現象。 創刊號筱韞的〈香港粵劇最近的變遷〉,縷述伶星的組班和散班的動態,指出香港『戰後』初期的劇團十分蓬勃,但已呈『垂危』狀態,文章沒有點出原因,只說居民『一切都能夠從節約方面著想』,而『欣賞藝術的有閒階段,自然是極少數』;是乎?不過,此文對當年粵劇藝人的南來北往、組班散班的情形,卻有仔細的描述。 另外,第二期署名『口碑』〈本年上半年度香港首輪影戲概況〉,縷述了當年港島、九龍、新界的戲院,指戰前影業十分發達,經過『新生(作者按:『戰後』也)的洗禮後,電影事業一時未能恢復』,影片供應不足,留港伶人頗多,一些戲院便演粵劇。後來,日本電影有供給,國語片亦源源運至,電影事業便興盛起來。文章還詳細列出公映、收入情況。可見在一九四五年上半年,仍有影迷有閒有錢,鑽進戲院『避世』,不似粵劇那麼奄奄一息。 文藝創作方面,重頭作是葉靈鳳(一九○五至一九七五)的〈南荒泣天錄〉,標『長篇創作』,惜停刊後,小說未完,唯有『泣天』了。故事背景是明末清初,在經歷闖王、清兵入關後,南京暫苟安,葉靈鳳寫道: 虎口餘生的難民,想到崇禎皇帝慘烈的死狀,京城文武百官迎了闖王,接著貼了『順民』的黃紙又迎接清兵的醜態,雖然心上感到一陣黯淡,可是覺得眼前的景色和天氣,確實值得暫時陶醉。 這曲亂世悲歌,想葉靈鳳感觸甚深。 另如創刊號秋水的〈搬家隨筆〉,由淪陷的廣州搬到香港,誰知香港戰事起,以為搬到跑馬地安全,卻飽歷炮火的肆虐,又搬到灣仔,這一回,『敵機(指美機)』來襲,僥倖沒炸死;又搬到中區去。這篇短文,道盡了戰時生活之悲之慘。 第二期『羅拔高』上場,撰『長篇作品』〈掙扎〉,命運比葉靈鳳慘,因只刊了一期即壽終。至於與盧夢殊有私交的戴望舒(一九○五至一九五○),第一期有學術研究之作,第二期有譯文。戴望舒歷經憂患,能賺些微稿費,亦可安飽吧。 雖稱『艱難時期』,但雜誌廣告卻亦多,不乏酒類、食肆、金飾珠寶,雖然不知市況如何,但可看出這山城的暮景,在一些『順民』來說,卻非淒慘。」 香港三聯書店將《香島月報》復刻出版,看重其身為文史資料之稀罕度,故提供讀者管窺香江日佔歲月下,文化和傳媒事業之態勢,以至記錄社會人文、國際戰局等情況,權充為跨時空的歷史觀察。同時,亦希望本書能為有心者提供研究之用,讀者諸君亦可參見三位導讀者的文章,以了解本書出版價值之所在。 《香島月報(復刻版)》(全二冊+附別冊)作者:香港香島日報社底本提供者:劉立人開度:190mm × 265mm定價:港幣278元 按此線上購買

【重回二戰時】死亡戰俘營

1945年8月15日,日軍正式宣佈無條件投降,正式結束三年零八個月的艱苦歲月。抗戰期間,除了有數以百計的普羅大眾無辜受害,為港出戰的軍官士兵亦死傷無數。 1941年11月,近二千名加拿大官兵抵港協助駐港英軍抵擋日軍。由周家建博士所著的《榮歸君國:香港戰役中的加拿大軍團》記錄戰爭對他們造成的身心創傷,其中提及到日本戰俘營的不人道對待: 「日本本土戰俘營管理嚴苛,營房和工作條件差、醫藥不足且水土不服,以及被強逼參與奴役,衛港加軍戰俘每天徘徊於疾病與死亡之間。 美軍醫官拉蒙・布萊希少校指出:『戰俘的生活很單調:工作、食飯、點名、睡覺。— 日復一日;一週七天;一年五十二週。食物嚴重不足,工作非常辛苦。冬天多雪多冷,其他季節多雨。』」 第二次世界大戰的陰霾隨時間遠去,今日認識這段歷史的意義又是什麼?作者周家建博士在後記中這樣寫着: 「第二次世界大戰是二十世紀最後一場全球實體戰爭,傷亡人數以百萬計。對衛港加軍而言,前來香港協防,原是一項簡單的防守任務,卻不幸演變成直接在戰場上與敵交鋒。研究香港戰役,不論是任何目的,都必須持平客觀,尊重史實,畢竟親身經歷者皆是血肉之軀,為信念而面對殘酷的戰鬥和磨難。他們的悲痛,不只停留在戰場和戰俘營內,而影響之深遠,亦不限於一眾老兵身上。 《舊唐書・魏徵傳》有云:「以銅為鏡,可以正衣冠;以古為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失。」鑑古知今,瞭解事情的過去,才能從容面對未來。從衛港加軍身上,學到是人的韌性。他們榮歸君國:香港戰役中的加拿大軍團在戰場上遭到日軍的沉重打擊,及後在戰俘營內過着如履薄冰的生活,每天吞聲忍語地面對強權威嚇,在前景堪虞的狀況下,憑意志和互助來渡過重重難關。復元後,縱使面對的困惑和不安,亦能透過重建人生來改變社會和貢獻國家。十八天的香港戰役,時間雖短,所蘊藏的教訓卻是永恆。透過閱讀老兵的故事,作為人生的借鏡,從中得到啟迪。」 願世上於戰爭不幸逝去的靈魂都能安息。 《榮歸君國:香港戰役中的加拿大軍團》作者:周家建頁數:320開度:168 mm × 230 mm定價:港幣128元按此線上購買

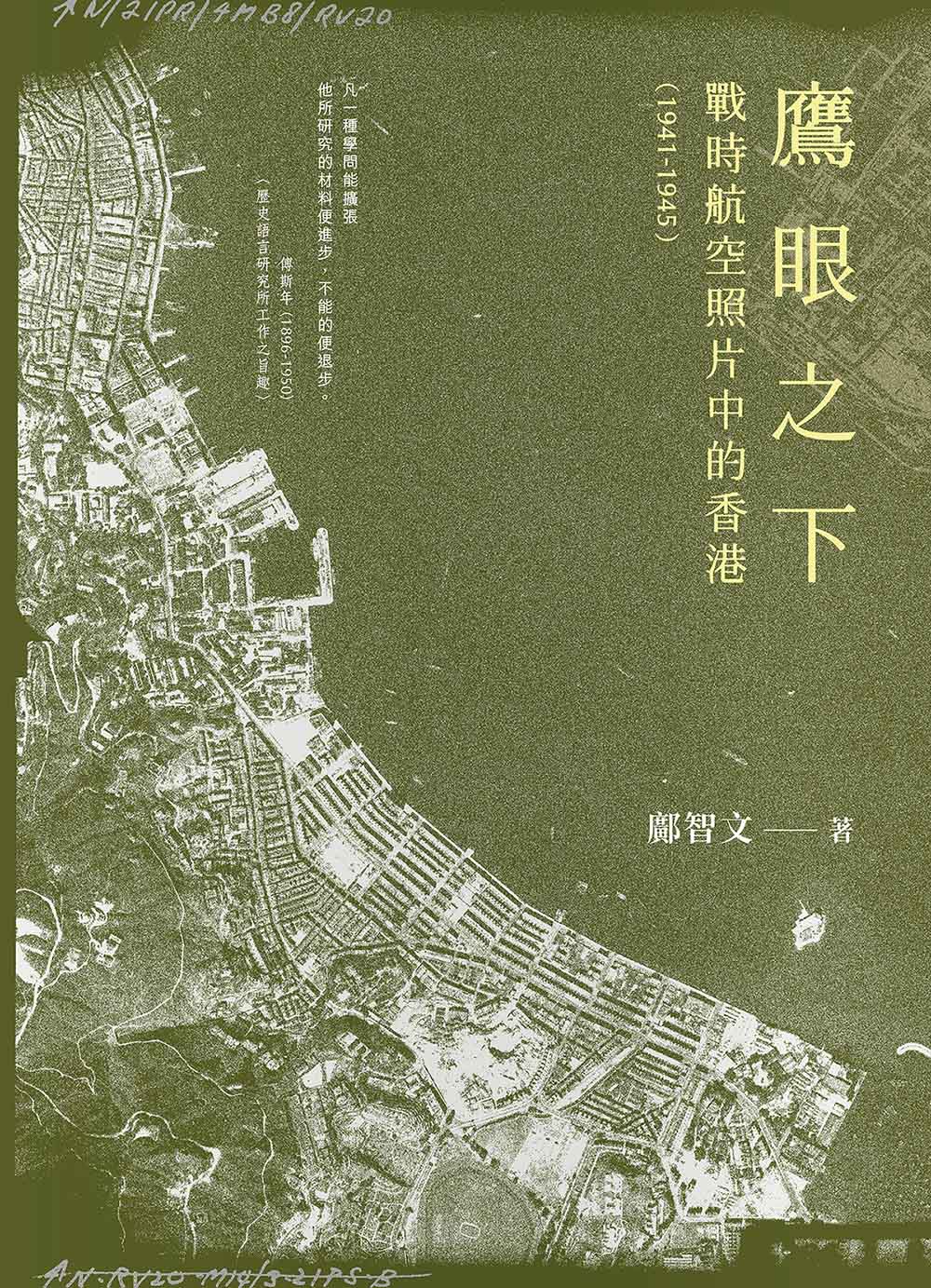

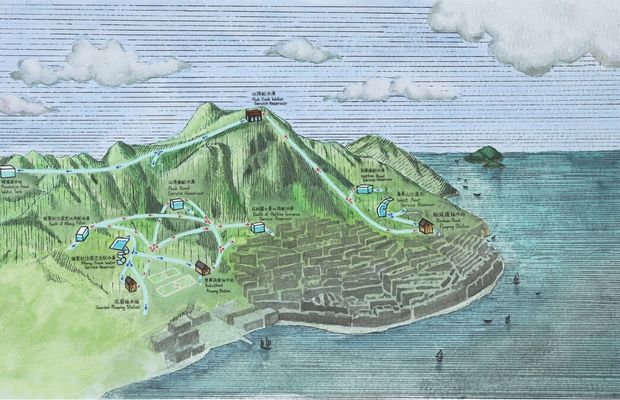

【重回二戰時】俯瞰歷史,見證戰火下的香港

1945年8月,日本天皇宣佈無條件投降,香港結束三年零八個月的苦難歲月。時光飛逝,今年是抗戰勝利80周年,讓我們翻開《鷹眼之下:戰時航空照片中的香港(1941–1945)》,透過二戰期間美國陸軍航空隊及日本陸海軍在香港上空拍攝的照片(圖1至圖5),重看這段動盪時光—— 最後,我們特意節錄書中香港測量師學會會員區智浩先生的序言,祝願終有一天,世上再沒有何一個人要承受戰爭中的苦難: 「得知鄺智文博士深入研究二次大戰香港日據時期的航空偵察和戰時民生,令人深感欣慰。一般軍事愛好者通常只關注那些在空戰中擊落數十架甚至上百架敵機的英雄,卻往往忽略了背後默默付出的「航空偵察兵」。即使像德國空軍王牌埃里希‧哈特曼(Erich Hartmann)擊落了352架敵機,也無法挽回盟軍對斯圖加特(Stuttgart)大轟炸所造成的巨大破壞與影響。如果沒有美軍PBY卡特琳娜偵察機及時發現南雲忠一的航母機動部隊,美軍也無法贏得中途島戰役,從而改變太平洋戰爭的態勢。每次戰略或戰術轟炸的成功背後,都離不開事前精確的航空偵察。若缺乏準確的目標情報,即便飛行員冒著被擊落的風險,昂貴的炸彈也可能落在毫無價值的目標上,造成人員和資源的浪費。 《小王子》的作者安東尼·聖修伯里(Antoine de Saint-Exupéry),正是一名無聲奉獻的航空偵察兵。他在駕駛F-5偵察機(由P-38改裝)執行偵察任務時,不幸被德軍Me-109擊落於地中海犧牲。 航空照片是一種中性的時空記錄。在戰爭期間,它們是關鍵的軍事情報;而在和平時期,則成為支撐社會建設與規劃的重要地理資訊。政府需要比對新舊航空照片,以掌握民生事務和環境變化的動態。一張航空照片更勝千言萬語,清晰呈現出人類活動和自然環境變遷的痕跡。然而,航空照片本身卻無法訴說拍攝者在拍攝瞬間的心情、壓力與想法。無論是飛行員、偵察員還是航空測量師,他們在有限的時間內,面對天氣變化、敵方炮火或緊迫航空交通管制,往往只有一次拍攝目標的機會,每一次拍攝都充滿著挑戰與壓力。希望大家亦同時能感受到拍攝每一張航空照片的困難,多少也是一種冒險與膽色。 透過這本書的介紹,讀者更能立體深入地了解日據時期香港市民的生活,感受到他們在戰爭中的苦難。願世界和平,讓航空照片僅用於和平時期的社會建設與地理資訊的應用。」 《鷹眼之下:戰時航空照片中的香港(1941-1945)》作者:鄺智文頁數:408頁尺寸:210 × 290 mm定價:$298按此線上購買