4月23日是英國著名文學作家莎士比亞的忌辰,同時亦是不少傑出作家誕生或辭世的日子。正因「4.23」在文學界的特殊意義,聯合國教科文組織在1995年把其為「世界閱讀日」,倡導閱讀和寫作的價值。

在這個資訊爆炸的時代,串流平台、短影音大行其道,為什麼我們仍要閱讀?香港著名作家也斯曾在著作《書與城市》的序中寫道:「比較不同的書本,猶如比較城市,書本有書本的矛盾,城市有城市的,找尋一種觀看的方法,城市是書本的背景,影響了書本的產生。」書本是世界的縮影,通過閱讀,我們可超越時間的限制,探索影像以外的世界。

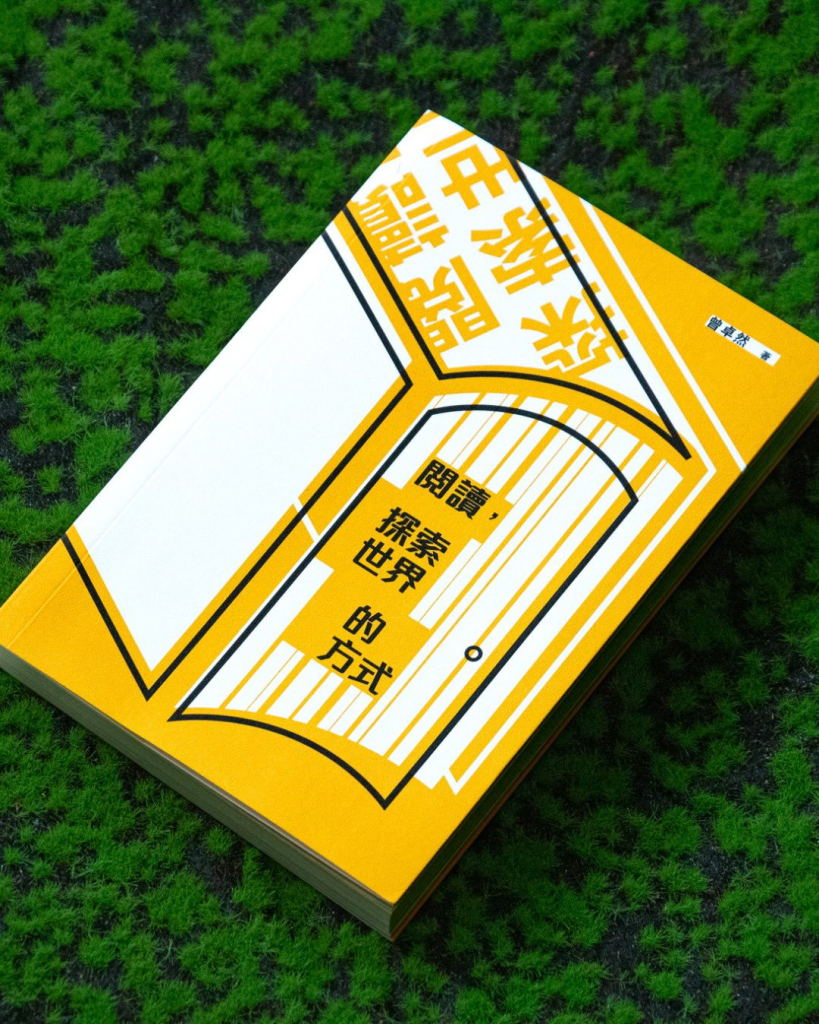

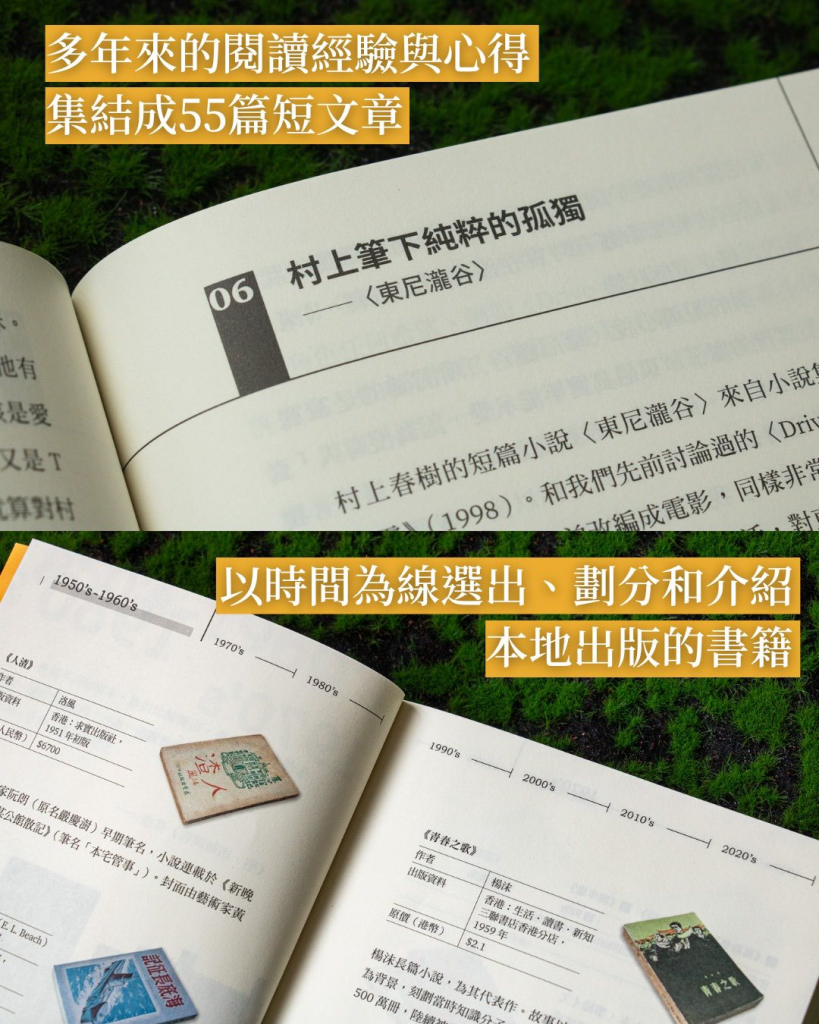

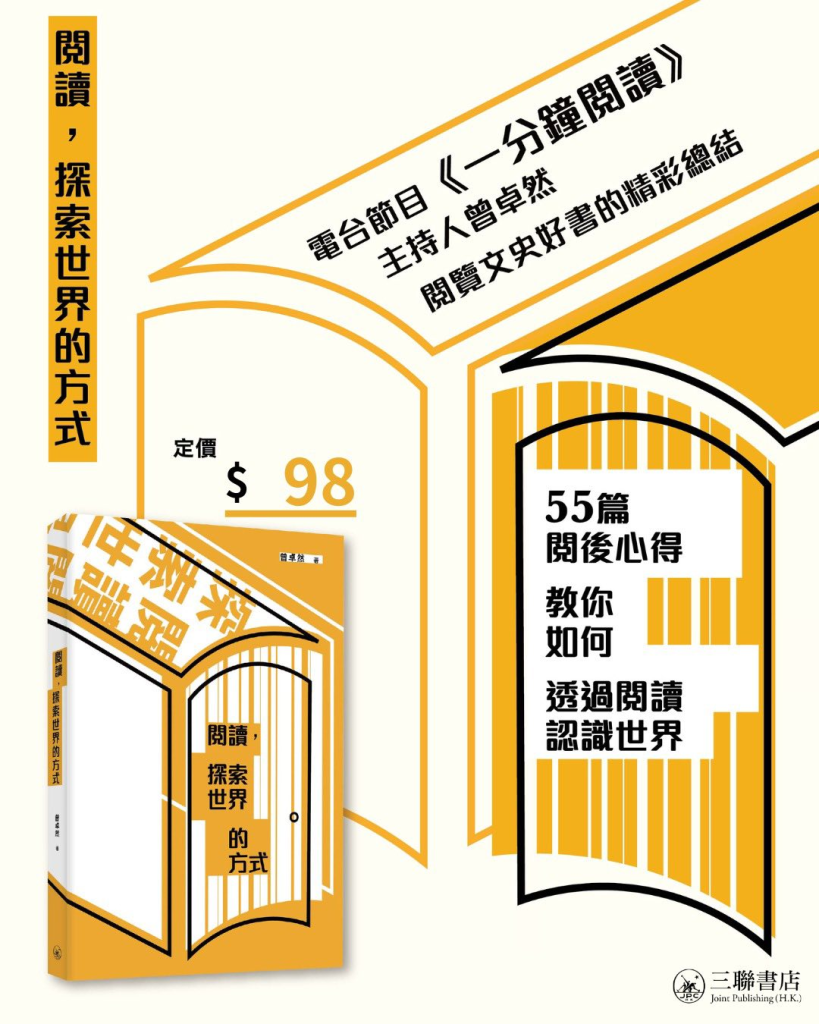

文學及歷史評論人曾卓然多年來從不同的文學書籍、歷史著作和影視作品中,識到各個作家筆下的匠心構思和時代理肌,也意會到閱讀所帶來的享受:「探索的目的在於了解人與地方的種種經驗與感受而經驗、感覺是一支支射燈,不斷照清遠去的歷史碎片;如果真的可以的話,成為另一種了解那個時代的方法。」在最新著作《閱讀,探索世界的方式》中,曾卓然將多年來的閱讀經驗與心得集結成55篇短文章,並以時間為線選出、劃分和介紹本地出版的書籍。書末更貼心地附上推薦書單,讓有興趣的讀者能自行到書店購買。

《閱讀,探索世界的方式》

作者:曾卓然

頁數:264頁

開度:130 × 190 mm

定價:港幣98元

按此線上購買

相關文章

Skip to content

【讀書雜誌】父親何紫和那時代的香港

俗語有云:「幸運的人用童年治癒一生,不幸的人用一生治癒童年。」然而「香港兒童文學之父」何紫卻因童年創傷自醒,長大後憑藉自身努力與學習投身出版,以文字滋養別人的童年。 何紫生於二次大戰日本侵華時期,小時候經歷戰亂,大炮亂轟、屍橫遍野的場面屢見不鮮,直至八歲才正式踏入校園生活。因為家境貧困,何紫無緣接受高等教育,早早便投身社會自食其力。在《兒童報》任職編輯時,何紫亦會在業餘時間撰寫專欄故事。他首次用筆名「何紫」在《華僑日報》發表的兒童小說,憑藉幽默的筆觸與感人的情節擄獲大量兒童粉絲,最終把小說合集出版,從此在兒童文學上筆耕不斷,畢生合共出版近千種兒童讀物。 「何紫一生致力於實踐抱負,以文學為兒童、青少年作真善美的嚮導。這是我作為女兒對他最深切的敬佩!」今期《讀書雜誌》,我們幸得何紫女兒何紫薇親自撰文,帶領我們回顧其父親的出版成就與精彩一生。 全文詳見新一期《讀書雜誌》「文化焦點」欄目。《讀書雜誌》(第十六期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/w29N3電子書:https://url-shortener.me/3KY3今期推薦書單:https://shorturl.at/DITeR

Skip to content

資訊爆炸的時代,我們該如何認識世界?

資訊爆炸的時代,人認識世界的方式有很多種,但閱讀依然是大眾喜愛的一種方式去探索和理解世界。 平時聽開「五夜講場──歷史係咁話」、「一分鐘閱讀」同「藝文在線等」嘅大家,聽曾卓然講就聽得多,不如今次讀吓由佢所寫嘅新書《閱讀,探索世界的方式》? 《閱讀,探索世界的方式》作者:曾卓然頁數:232頁定價:$98 按此線上購買

Skip to content

回到現實:金庸武俠小說世界的名山大川

金庸的武俠小說世界裏,出現過無數壯觀的名山大川,你到訪過幾多個? 金庸的武俠世界,縱橫東西南北,甚至跨出國門。從西域崑崙山到東海桃花島,從江南水鄉到塞北荒漠,從太平洋孤島到中亞古國。翻開地圖,我們會驚歎金庸的江湖世界跨越極廣極深,一眼萬里,驚艷世人。 《金庸小說裏的中國地理》作者:邱逸、顏宇翔頁數:248頁定價:$98 按此線上購買

Skip to content

黎紫書:我希望我的作品活得比我長

(本文根據黎紫書在2025BIBF書展上的主題演講整理而成,樊金鳳整理,轉載自公眾號:文藝報1949) 每次在馬來西亞境外談馬華文學,我都需要好好思考一下怎樣談論才不會顯得太過悲情。我不想像祥林嫂一樣反復傾訴我們多慘。許多人不知道在馬來西亞用中文寫作是多麼委屈的一件事情,我不想成為這樣一個人。然而每次說起我心裏還是覺得有一點悲哀的。 我想起去年的一件事,一個經濟學者,他是廈門大學馬來西亞分校的一個負責人。有天他在飛機上讀《流俗地》,剛好被坐他身旁的一個女孩看到,女孩說這個作者她認識,還把我的電郵地址給了他。經濟學家用電郵聯繫了我,很興奮地說要來拜訪我。我還記得他第二天就要飛往美國,在此之前專門來了怡保一趟,坐火車來找我,然後我們兩個談了一個小時。分手之前他說今天到怡保,他以為只要隨便在路上問一個人,黎紫書你認識嗎?路人就可以幫他找到我。我說你想得美,你就算是走進書店裏問,你知道黎紫書嗎?他們也會告訴你,什麼黎紫書?我們書店裏沒有這本書。所以,當大家在讀《流俗地》,看到黎紫書最近好像很火這樣一個現象的時候,事實上在我的老家,我什麼也不是,也就是一個用中文創作的人。 在馬來西亞這個地方出生、成長、寫作,這麼多年,我習慣了用這樣的眼光來看待我自己的處境。在這裏,你選擇寫作是因為你喜歡寫作,你選擇中文是因為你熱愛中文,是無怨無悔的。如果不能做到這一點,你的整個人生會充滿痛苦,你會埋怨說為什麼我們沒有讀者,為什麼沒有人要出版我的書,為什麼沒有發表的園地。得到馬來西亞境外中文世界的認可這個事情,在我們當初立志成為作家的時候就已經知道幾乎是不可能的,而我居然在年過半百的時候,有一天被邀請到BIBF這種大型書展的現場來分享馬華文學。 在談馬華文學的時候,“汪洋中的一條船”,我想到了這個題目。即便到今天我看起來有點“風光”了,可是只要想到我作為一個馬華作家的處境,我還是感覺自己是在一片很大的汪洋裏面漂浮著的一艘小小的船,有一種孤獨又無助的感覺。遇到風浪是必然會有的事情,可是你不知道會是什麼時候,可能一個浪就把你打沉掉了,要隨時做好這樣的準備。作為一個馬來西亞華文作家,我知道自己的創作生涯必然是困難的,在這樣的困難裏面創作出來的作品,我希望它能夠活得比我長。 像《流俗地》這樣的作品,它雖然算不上爆款,可是出版了好幾年,一直賣得不錯。這個現象讓我感到非常欣慰,這就是我希望看到的作品應該有的樣子,它擁有很頑強的生命,它一定要活得長長久久。可能下一代讀者已經忘記黎紫書這個人,但是讀過《流俗地》,喜歡《流俗地》,這對我來說是比個人更重要的事情。 我在努力阻止自己進入悲情模式,那麼就說一些好消息。聽說因為黎紫書的關係,這兩年開始有一些中國大陸的出版社在接洽馬來西亞的華文作者,繼黎紫書之後會有更多的馬華作家的作品在中國大陸出版。我對這個事情當然感到很高興,心裏有些暗爽,覺得“你看你看,我為馬華文學打開了一條通往中國的路”,雖然這是一條新的小的路,然而這個事情是我們馬華作家以前想都不敢想的。 也是因為《流俗地》的關係,我覺得自己在中國有了小小的影響力,每一次只要有機會,我都覺得自己不只是一個馬華作家,而是代表著馬華作家群體,我就希望自己能為馬華文學做點什麼。比如去年中國有一個訪問團,一些作家來到馬來西亞交流,我也參加了,當時出席的還有一些刊物主編和學者,我在活動中提議如果中國辦一個文學獎,可以讓馬華作者也參加就太好了,可以讓馬來西亞的華語作家與中國的作家同台競技。因為在馬來西亞,我們這麼小的一群馬華寫作人要被這個世界看到,就得自己主動出擊,要找到每一個機會,不然這個世界不會主動把offer和機會給你的。 我過去參加過很多文學獎,最初就是通過得獎而引起關注的。以前年輕的時候去參加文學獎,每一次得獎之後都是見牙不見眼的,笑得很開心。直到有一次在一個頒獎禮上拿到三個大獎,我發現我手上捧著三個很重的獎盃,可是臉上的笑容已經沒有了,那時候我發現原來文學獎已經不可以在某種方面給我獎勵與認可了,或者說文學獎對我已經沒有作用了,從那時候開始,我決定從此不再為文學獎而寫作。 在下了這樣的決心以後,我才寫出了《流俗地》。按我的性子,我知道《流俗地》這部作品拿不到獎,它沒有那麼宏大的東西,沒有批判性的東西,或者說沒有所謂思考性的東西。當我決定不再參加文學獎評選以後,我就可以很誠實地面對自己的內心,可以很誠實地寫自己想說的,用自己覺得最適合的方法寫,不管它得不得獎。誠實地面對自己,才有了《流俗地》。 《流俗地》是按自己的心意寫的作品,在文學界快30年的經驗,我當然知道這個作品跟大家熟知的馬華文學不一樣,過去我們幾乎所有馬華作者都是文學獎出身,我們已經習慣了寫“得獎體”作品,這些作品大多會強調馬華文學自己的色彩和獨特性,我們要寫雨林、大象、猴子,因為具有馬來西亞風格。可是一個作家,一個真正有能力的作家,能夠做到即使在處理著跟他人一樣的生活經驗時,依然可以寫出自己的獨特性。《流俗地》裏面這些人的生活,這些語言,他們不過是華人社會一群最普通不過的底層人,他們有相似之處,無論是在馬來西亞還是在中國大陸。可是,他人不會寫出《流俗地》這樣的小說,當我們擁有這樣的自信時,馬華文學才是真正強大起來的時候。 雖然懷著這樣的自信,但我依然沒有想到,這個作品居然在讀者當中引起了反響。《流俗地》能有今天的成績,一方面是因為北京十月文藝出版社盡心盡力的推薦,另一方面,很重要的原因在讀者,讀者認可這個作品,並且是口耳相傳的。一個讀者推薦另一個讀者,如此下去,才讓《流俗地》有這樣持久的生命力,這讓我非常感動。 作為一個馬華作者,一條在汪洋中漂泊的小船,以為自己是孤單的,可是沒有想到能夠遇上這樣一群人,遇上這艘很大的、站滿了讀者的大船,它可以讓你靠一靠、可以拉你一把。這就是我的馬華文學,謝謝你們用一顆顆熱忱的心接納了我,謝謝你們讓我的這條小船不再孤單。 《流俗地》作者:黎紫書頁數:416面尺寸:140 × 200 mm定價:$148按此線上購買

Skip to content

【虛詞】在李歐梵教授的客廳聽師母講起──那些「婆婆媽媽的故事」

「我們的靈魂在女性主義的教育下被帶到尖端,身體卻依然困於傳統的枷鎖中。」由李子玉所著的《婆婆媽媽的故事》,寫的是她外婆、母親和自己三代人的故事,寫不同年代的女性作出如何的選擇,在選擇中怎樣實現自己的主體性。感謝陳躬芳女士寫下關於《婆婆媽媽的故事》的閱後感,讓讀者從不同面向理解這本書。