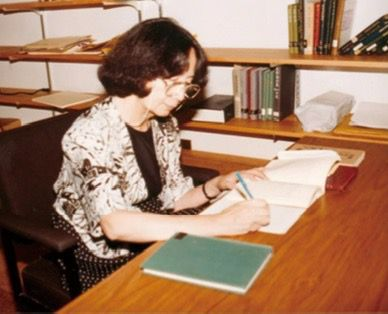

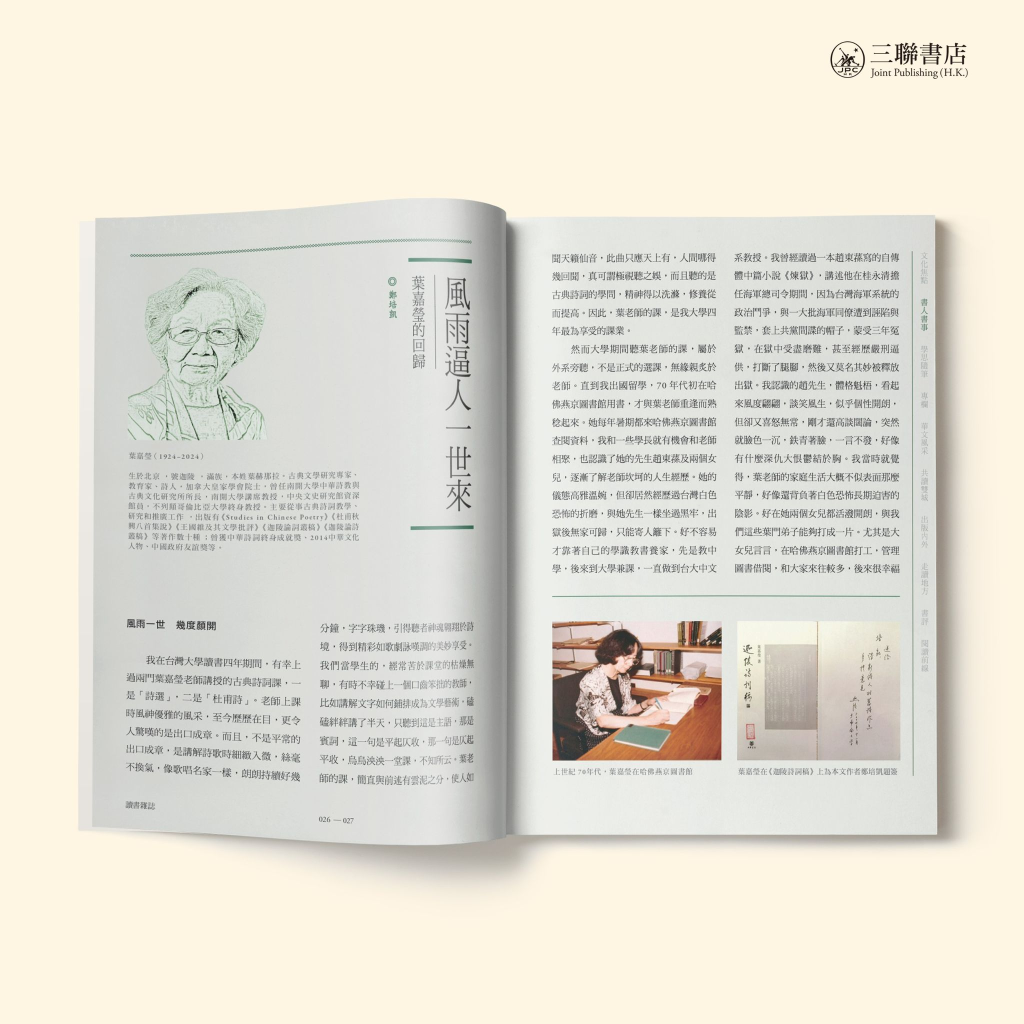

古典文學研究大家葉嘉瑩一生致力鑽研古典文學,曾獲中華詩詞終身成就獎、2014中華文化人物、中國政府友誼獎等殊榮。葉嘉瑩的一生飽經風霜,年輕時喪母、中年時喪父;遷居台灣後接連經歷政治迫害、丈夫家暴與喪女之痛。面對命運無情的打擊,葉嘉瑩是如何把悉心維護家庭圓滿的小愛,化為奉獻給民族文化的大愛,展露生命的堅韌特質?

遭遇磨難時,葉嘉瑩往往選擇通過古典詩詞創作排解愁緒,化悲傷為力量。喪女之後,葉嘉瑩一連寫下十首《哭女詩》,當中最後一句「痛哭吾兒躬自悼,一生勞瘁竟何為?」盡顯悲痛。不過葉嘉瑩沒有被悲傷擊倒,更在七十年代末歸國講學,盡一己之力推動古典詩詞的教學和研究,把她從詩詞中體會的能量推己及人,傳佈社會。化小我的悲歡離合為大我的高膽遠曯,這不僅是葉嘉瑩自我心靈的昇華,也是宣揚中華文化的最佳典範。

全文詳見《讀書雜誌》(第十五期)「書人書事」欄目。

《讀書雜誌》(第十五期)

現於各大書店有售,電子書經已推出!

網上購買:https://bitly.cx/cy175

電子書:https://shorturl.at/REKdz

推薦書單:https://bit.ly/3R7wMiJ

相關文章

Skip to content

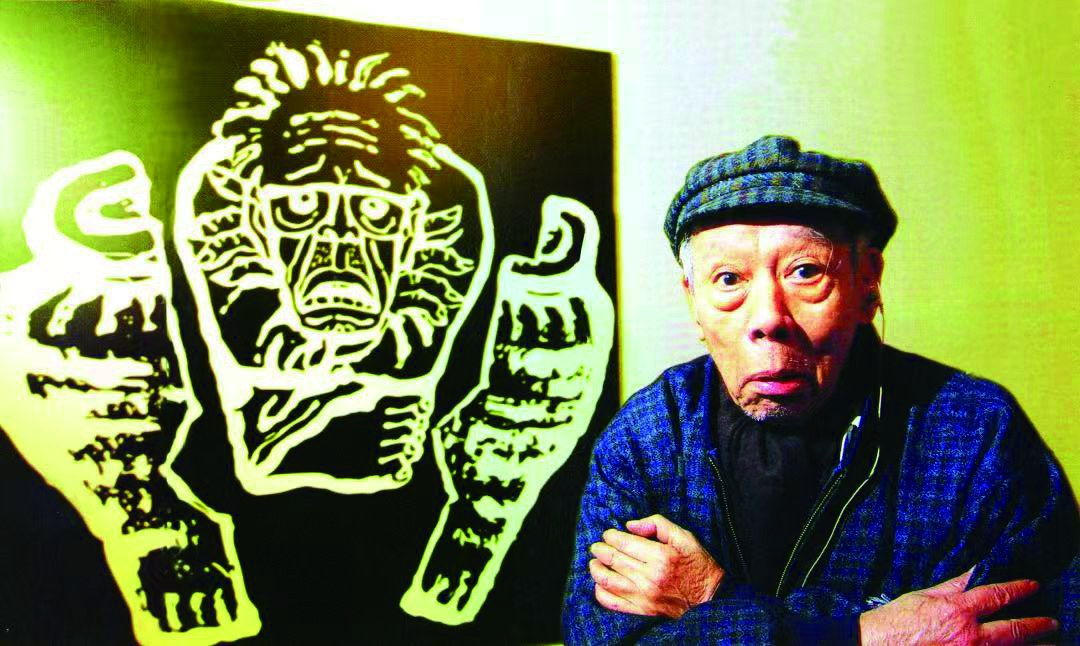

【讀書雜誌】悲憤漫畫的絕響:秉記廖冰兄在香港

今年四月二十日,歷時十三載整理及編撰《廖冰兄全集》正式面世,二十卷廖冰兄手稿、書信與剪報帶領我們回瞰廖冰兄的漫畫創作生涯七十載。他的「風雨中華」、《自嘲》再現紙端,濃烈的色彩和豪曠的筆觸在白與黑裏激盪,映顯着漫畫家在時代風剝雨蝕下漫長的思考與戰鬥之路。 廖冰兄曾奔赴抗日戰場、曾為和平與民主在香港組織畫展,四年間完成漫畫作品逾三千幅;曾捱著餓夜以繼日地作畫針砭;曾自言「我畫的不是時事漫畫,而是時代漫畫,紀錄了一個漫長的時代…若我的漫畫還有現實意義,那是時代的悲哀!」如此熱血、勤勉、赤忱——這便是廖冰兄,我們景仰和懷念的漫畫鬥士。 全文詳見新一期《讀書雜誌》「書人書事」欄目〈悲憤漫畫中的絕響:兼記廖冰兄在香港〉。《讀書雜誌》(第十六期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/w29N3電子書:https://url-shortener.me/3KY3今期推薦書單:https://shorturl.at/DITeR

Skip to content

【讀書雜誌】潮汕家譜與人物塑造——讀陳崇正長篇小説《歸潮》

小說《歸潮》由陳崇正所著,當中講述潮州子民出洋過番,一代又一代的冒險故事。長達一百年、從民國到當下三代潮州人的「歸潮」歷程,如何體現出潮汕文化的精粹?青年作家侯磊在《歸潮》的書評中如此評論: 「在家譜型的人物關係、『今—古—今』的結構和『歸潮』的主旨上,《歸潮》形成了一個完美的閉環。 潮汕文化是個天然的『冰箱』,它保存了許多中華大地上曾經有過,但現在漸漸消失的細節,更始終執著於中國人的家族觀念與家國情懷,這些觀念在生活中的落腳點,就是潮汕地區遍佈的家譜、祠堂、祖墳等宗族文化。祠堂既是最為隆重的祭祀場所,平日裏又可以打麻將或抽水煙,看到先人的牌位,會讓人感到他們從未遠去。而《歸潮》,就是這樣一部讓先人從未遠去的小說。」 全文詳見新一期《讀書雜誌》「文化焦點」欄目。《讀書雜誌》(第十六期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/w29N3電子書:https://url-shortener.me/3KY3今期推薦書單:https://shorturl.at/DITeR

Skip to content

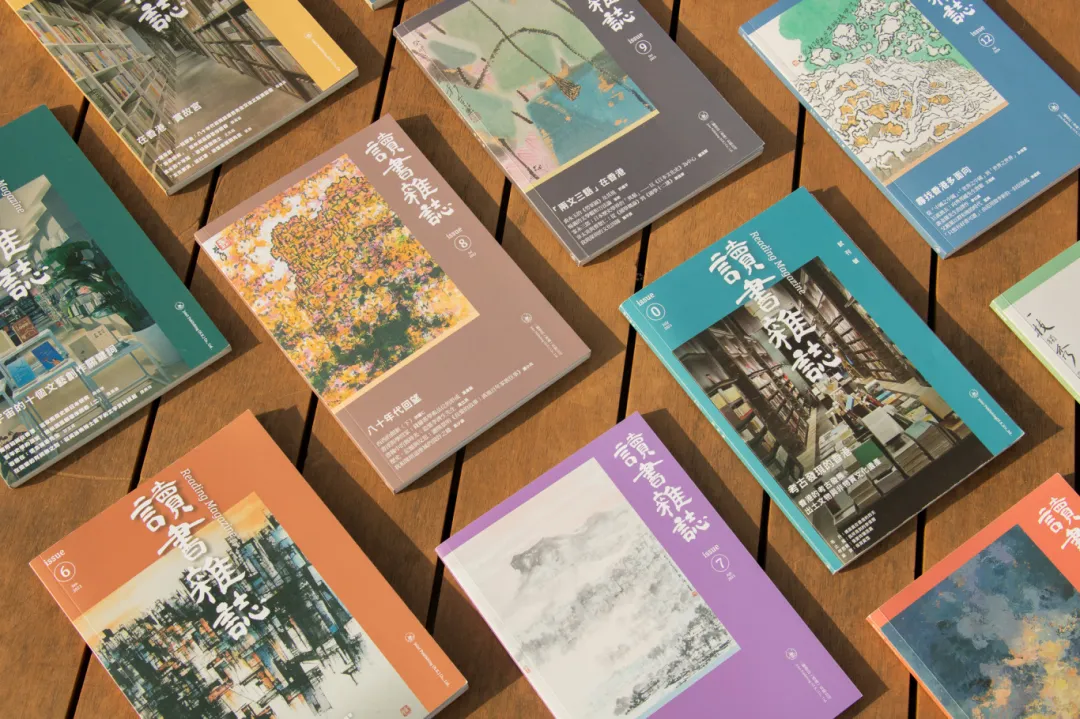

以書為橋構築文化交流新紐帶:央媒訪《讀書雜誌》

「北有《讀書》」廣為人知,而在「東方之珠」香港,《讀書》還有一份孿生期刊,兩刊同出「三聯」之源、共屬文化之脈。由香港三聯書店出版的《讀書雜誌》,將閱讀文化根脈厚植於香港這片沃土,在東西方文明交匯的樞紐之地,以出版人的天職使命,聯接中外,貫通古今,書寫華文書魂。 讀書筆墨傳播中華文脈 與北京三聯《讀書》雜誌誕生的時代環境有別,香港三聯出版的《讀書雜誌》創刊於知識更迭加速,但人類卻更易困於「信息繭房」的3年前。 創刊3年多來,《讀書雜誌》堅守文化品位、深耕思想沃土,以書為本,書寫讀書之人、讀書之事、讀書之感,成為一份「以書為中心」的文化刊物。作為《讀書雜誌》的創辦人兼社長,聯合出版(集團)有限公司董事長傅偉中對《中國新聞出版廣電報》記者表示:「我們的創刊宗旨是以書為紐帶,融匯書人、書事、書生活,滋養讀者心靈,推廣全民閱讀。同時,通過跨地區、跨媒介、跨領域的合作,構築可持續發展的文化交流平台。」 傅偉中向記者表示:「《讀書》是三聯書店的卓越品牌,凝聚著一代代三聯人的文化傳承和人文關懷。我和香港三聯書店的同事們深感有必要在港辦一本承載人們的閱讀生活、精神世界、人文關懷的雜誌,在喧囂的世界尋找一方文化淨土,這便是我們創辦《讀書雜誌》的初心。」 作為國家「支持香港發展中外文化藝術交流中心」在出版領域的實踐,《讀書雜誌》承擔著「中華文化傳播者、世界文明融合者」的使命。「我們希望這份雜誌能立足香港、輻射灣區,面向華文世界,成為閱讀文化推廣的重要載體。」傅偉中表示,海外的華文學者和文化人需要一個平台展現其精神生活,寄望《讀書雜誌》可以扮演好這一角色,進而傳達出有深度、有廣度的讀書價值觀。 文化隨筆鑄就書香之魂 《讀書》雜誌提倡「讀書無禁區」,其定位側重於引領思潮、啓迪新知。在一脈相傳其文化氣質和書香品位的同時,《讀書雜誌》更側重於對文化、人物、現象和變遷的深度挖掘,在讀書、讀人、讀城、觀世界中開啓深度對話,在學術性與趣味性之間尋求平衡。「《讀書雜誌》的定位是既堅持文化品位,又兼具可讀性,以讀書為核心旨趣的文化隨筆刊物。」《讀書雜誌》主編林冕說。 從《讀書雜誌》所刊載的《王雲五香港往事》《顧准最後二十年的閱讀史》等大量文章來看,其主題或與著書、出書、讀書之事直接關聯,或是從書出發,關注書籍背後的人、地、事等各種學術文化活動。凡此種種,林冕概之而論,將其稱為一份「輕學術」期刊。「刊物的可讀性和趣味性體現在選題策劃和敘事方式上,我們更多地挖掘與讀書相關的具體人及社群作為選題來源。」林冕說。 此外,《讀書雜誌》的版面視覺呈現也是編輯部努力的方向。例如,文字的鋪展、圖片的體量和表現力等都直接關乎讀者的閱讀體驗,這些文字之外的內容也在辦刊實踐中不斷優化。林冕說:「雜誌背後其實是人,是作者、編者、設計師、營銷團隊的匠心凝結而成。我們希望通過一個個具體而微的點或切面,去展現雜誌對於某人、某書、某地、某事的理解,以此與讀者進行交流和碰撞,豐富大家既有的想象,帶出一些新的視角和思考。」 技術應用增強文化吸引力 《讀書雜誌》的辦刊思路頗耐人尋味,既開宗明義地跳出數字結網的「信息繭房」,又主動擁抱人工智能技術的時代浪潮。「作為一份紙質刊物,《讀書雜誌》所面臨的問題,其實也是傳統出版業在數字化浪潮中的一個縮影。」傅偉中表示,這種挑戰不僅在於技術與商業模式的革新,更在於如何在堅守文化價值的同時,重塑與時代對話的方式。 「讀者是一個很抽象的概念,這是一個切中靶心的問題。」林冕認為,辦好刊物需要去擁抱新技術,更多、更好地借助人工智能技術和大數據分析的力量,將其賦能於選題策劃和稿件組織,有針對性地去強化內容的吸引力和針對性。 《讀書雜誌》編輯部也認識到,這是一個分眾時代,「大眾」早已成為歷史。各種媒介、平台的興起,它們對於受眾的爭奪和迎合,使得具有相似知識結構、興趣愛好、價值理念、生活方式和文化認同的群體,逐漸形成一些或大或小的文化單元,並在文化消費上呈現出一定的趨同性。林冕表示,「我們必須清醒地面對現實,用技術的力量精准適配《讀書雜誌》的文化社群,以人的價值深耕內容,才是發展的方向。」 「我們始終堅信,技術創造可能,人文定義方向。」傅偉中對記者說,「未來已來,將至已至。《讀書雜誌》必須通過內容深耕、技術賦能、社群聯結等多元化策略,在新一輪的技術革命和時代變遷中努力尋得突圍路徑。」 原文來自中國新聞出版廣電報,記者徐平 《讀書雜誌》(第十四期)頁數:136頁開度:170 x 240 mm定價:港幣68元 按此線上購買

Skip to content

【讀書雜誌】銀髮樂活:「五感之下」,細味生活

近年,香港六十五歲以上的勞動人口激增,廢品收賣、茶餐廳服務員、超市收銀等崗位漸成銀髮專屬。另一邊廂,越來越多的長者在退休後,嘗試以各種新潮的工作或休閒方式,充實自己突然放慢節奏的生活。 樂活為人,亦為己。退休後與職場斷開連接的銀髮族,如何與都市建立新的聯繫?第十五期《讀書雜誌》回到人生的起點,以幼兒教育裡的「五感」(即視覺、聽覺、嗅覺、觸覺和味覺)為題,了解銀髮族的樂活方式,看看香港這座城市,如何擁抱慢慢變老的他們。 「看」得見的銀髮時尚:Swing(劉先穎)在2018年開設長者時裝品牌「縫補寶康健服裝」,其服飾從款式、材質到穿脫的簡易程度都是為長者量身打造,希望他們能在穿上美觀實用的衣飾後重拾自信。 「聽」尋知音人:年屆七十的Ann 姐(梁淑卿)退休後重返校園學習古箏,其後加入「新界西長者學苑聯網」的中樂團演奏,最近開始協助導師指導其他同學,未來仍會繼續學習,挑戰自己。 「嗅」出不妥當:六十五歲的Philip(韋寶華)在疫情期間創立社區服務公司「小修繕,大意義」,幫助長者解決家居小問題。截止現時為止,Philip已招募過百名義工,並成功協助逾五百位長者。 「觸」碰心靈:瑜伽導師Fay(鄭詠霏)去年創立自己的瑜伽工作室Diva Yoga Studio,並為長者度身訂造「齡活瑜伽」訓練課程,幫助他們在安全的情況下培養運動習慣,循序漸進改善痛症,保養身體。 全文詳見新一期《讀書雜誌》「文化焦點」欄目。《讀書雜誌》(第十五期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://bitly.cx/cy175電子書:https://shorturl.at/REKdz今期推薦書單:https://bit.ly/3R7wMiJ

Skip to content

【讀書雜誌】書界星落,藏書懷舊

香港著名藏書家兼「三劍俠舊書拍賣群」創辦人李偉雄於本年四月離世,終年64歲。《讀書雜誌》專欄作家蔡思行今期以藏書友人們私心推薦的舊書為題撰文,以為紀念: 「偉哥」李偉雄力薦的兩套書 李偉雄先生曾在個人面書中特別介紹了兩套書。第一套是靈簫生的《蹩脚入情關》:「吾生也晚,與『三生』無緣。他的書有價有市,坊間也不多見。」第二套是歐陽天的《茶杯裏的愛情》。這部小說談及殷微珠分別被叔叔黃植山和老師艾町愛上的悲慘愛情故事,最終微珠自殺身亡,黃植山遁入空門。 「老總」鄭明仁最愛:楊天成的「新潮小說」 楊天成1949年來港,不久後便成為羅斌旗下環球圖書雜誌出版社的代表作 家。他筆下的故事貼近戰後香港底層人民的生活:男男女女面對生活的不容易,或奮發向上,或見利忘義,或因癡於愛情而失節,貼地的情節令讀者愛不釋手。 全文詳見新一期《讀書雜誌》「文化焦點」欄目。《讀書雜誌》(第十六期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/w29N3電子書:https://url-shortener.me/3KY3今期推薦書單:https://shorturl.at/DITeR