歷史冷知識:「廣州」點解叫廣州?

從秦朝開始,廣州一直是中國華南地區的中心。但由於嶺南天氣炎熱,叢林遍佈,加以偏處南陲,遠離中原,所以由秦至漢朝,嶺南和中國的關係只是政治上的縻服,未有得到很好的開發。

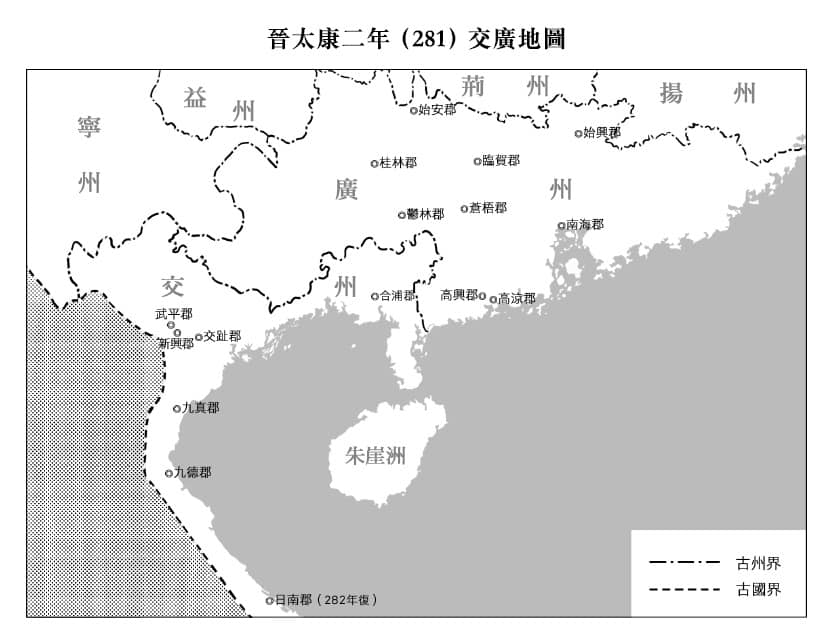

自三國鼎立,孫吳為達到「進可攻,退可守」,設法將其勢力向南方伸展,便分出交州部分領土建置廣州。此後,六朝皆用「廣州」作為行政區域的名稱。及至晉朝,隨著八王之亂及永嘉之亂的爆發,中原陷入五胡亂華的大亂局面,當地漢人為避戰亂,被迫大規模南遷。於是,廣州的人口得以增加。南來的漢人帶來了高度的文化和生產技術,使廣州的開發步伐日見加速。六朝政權對廣州的牢牢控制亦使廣州逐漸漢化,成為中國南方第一大港。

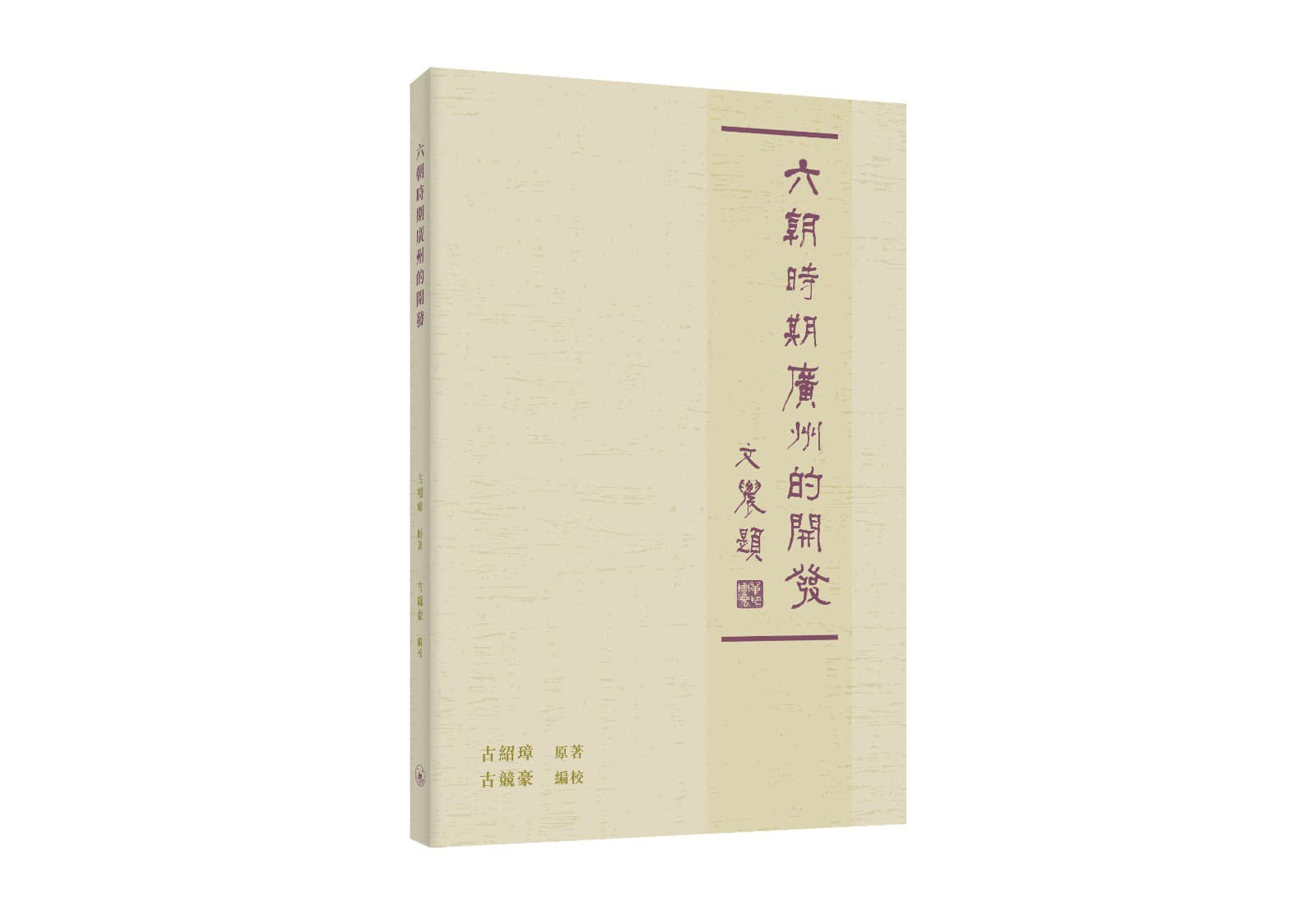

如無六朝時期的多方經營,廣州也不會從原始草昧的環境發展為對外交通經濟中心。《六朝時期廣州的開發》論述廣州處於魏晉六朝由開發至繁盛的過渡期,並旁及六朝時期廣州的吏治、少數民族的漢化、海外交通和貿易等議題。

作者簡介

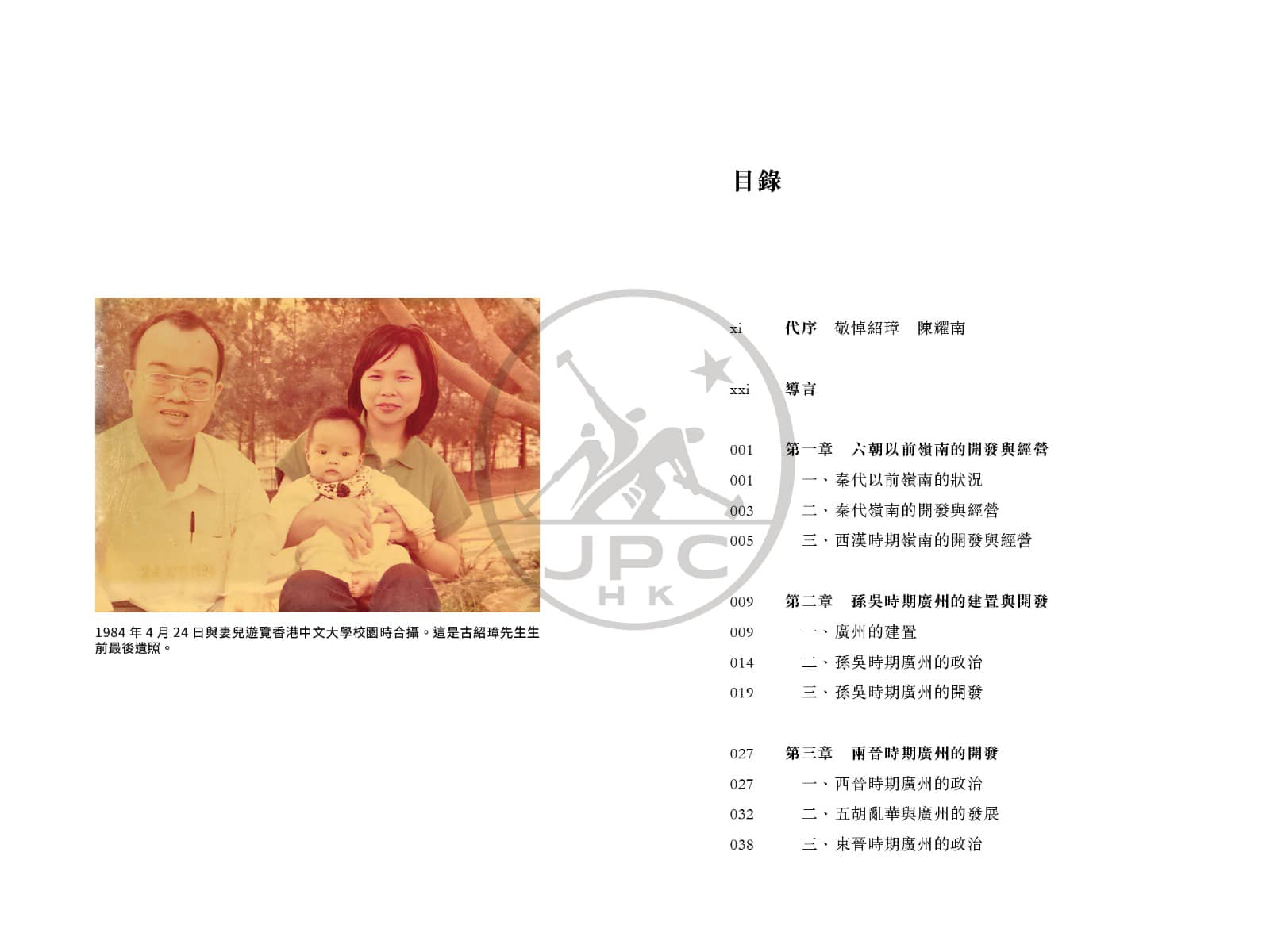

古紹璋(1950–1984)

廣東中山人,出生於香港。1963年入讀英華書院。1970年參加香港大學入學試,中史科考獲A級。1973年於香港大學以優異成績畢業後,隨即留在母校念碩士、兼任助教,並追隨香港大學中文系金發根老師研究魏晉南北朝史。1975年9月,返母校英華書院任教中國語文、中國文學及中國歷史科。碩士論文〈六朝時期廣州的開發〉於1980年獲通過,取得香港大學哲學碩士學位。1982年獲教育署委任為中國歷史科課程委員會委員。1984年5月病逝於香港。

編校者簡介

古競豪(1983–)

父古紹璋,外號古夫子,天主教徒。1995年入讀英華書院,2001年轉往香港道教聯合會青松中學就讀。2008年畢業於香港大學語文教育系,論文題目為〈如何從字詞教學提升中學生的古文理解能力〉。2011年修讀北京師範大學中國語言文學碩士。碩士論文〈甲骨文與商代祭祀樂器〉於2014年以優異成績通過,取得北京師範大學中國語言文學碩士學位。現任中學中文及普通話科老師。

《六朝時間廣州的開發》

古紹璋原著、古競豪編校

開度:140mm × 210mm

頁數:216頁

定價:港幣98元