為甚麼黃大仙能成為香港人的共同信俗?

農曆新年你有沒有參拜神佛?要祈求新春好運,莫過於年初一到黃大仙祠上頭炷香!黃大仙祠在1921年落成,至今已有過百年歷史。作為香港人共同參拜的信俗,它是如何在大眾心中奠定屹立不倒的地位?

香港的黄大仙信俗融合了浙江金華的赤松子黄初平升仙和嶺南羅浮山黃野人贈醫施樊的神話故事,背靠嶺南文化。黃大仙第一座祠觀坐落於廣州芳村,後來道長得到黃大仙乩示,回到西樵山成立「普慶壇」。辛亥革命後,黄大仙啟示必須南遷,寺廟連同大仙畫像經數番輾轉後才來到香港。

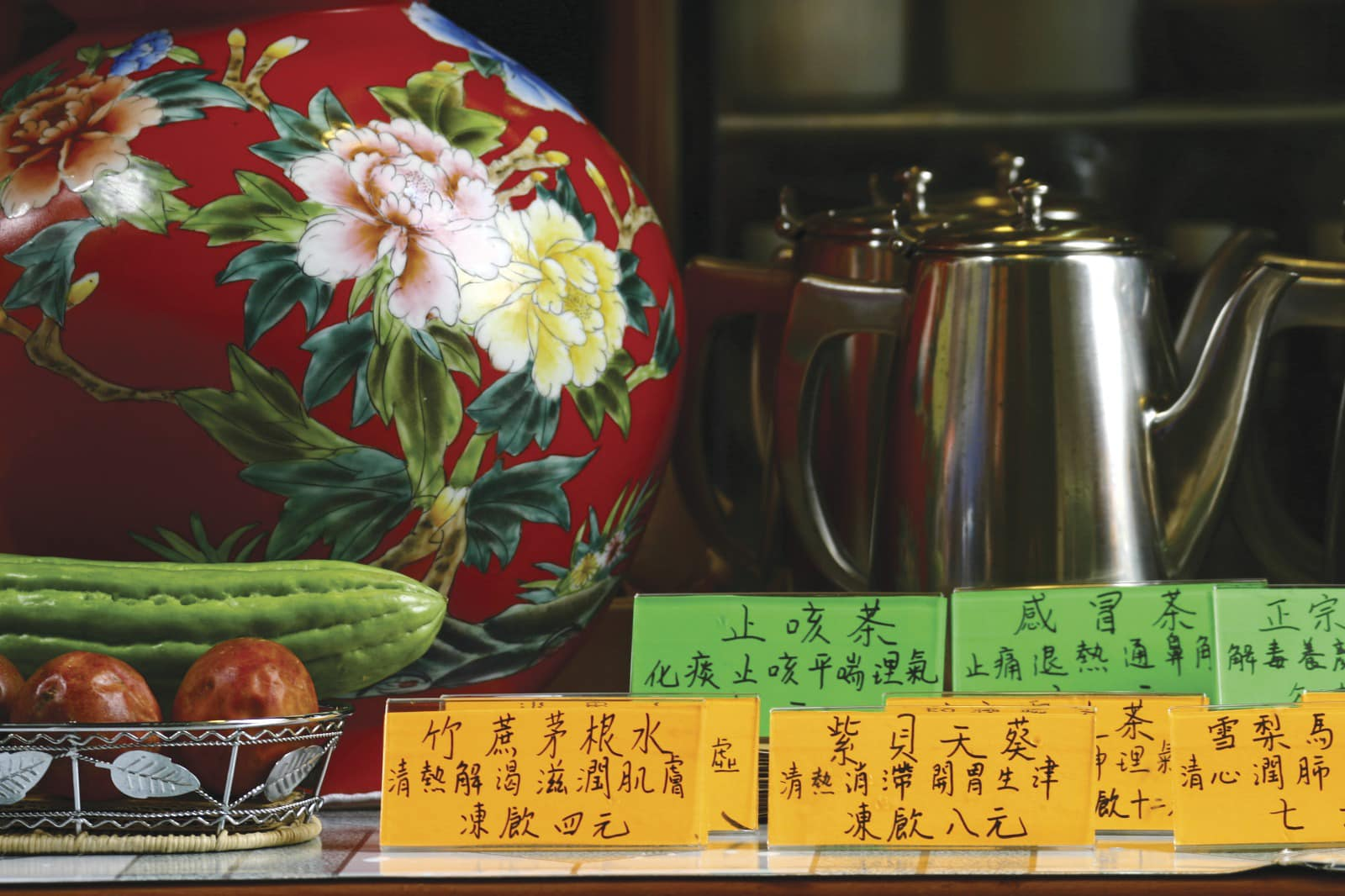

黃大仙祠位於九龍竹園,於當時人而言,竹園是郊外之地,卻有很多人樂意來拜黃大仙,很大程度上是因為黃大仙祠附設醫藥局贈醫施藥,周遭的貧苦大眾因此受惠。

後來,黃大仙在二次世界大戰期間絲毫無損,並在日軍侵襲時大顯靈威,為世人留下了深刻的印象。相傳某天日軍突襲黃大仙祠搜查員工證件時,祠内五行屬火的建築「盂香亭」突然靈應紅光乍現,令日軍十分驚異,馬上放棄追查,黃大仙亦因其「抗日神力」得以聞名於世。在本地舊村民的傳誦下,戰後不少來自各省的新移民也成為黃大仙的信徒。

1956 年,政府有意徵收黃大仙祠的土地拓展從置區,嗇色園管理層亦經歷改組。面對華人廟宇委員會的註冊限制和政府收地威脅,兼任嗇色園與東華三院總理的黃允畋將黃大仙由宗教信仰轉化為慈善團體,黃大仙祠此後改為對外開放,並收取入場費一毫,費用全數用作東華三院的慈善與教育工作,藉慈善運作受政府認證,逃過清拆的危機。與此同時,嗇色園「普濟勸善」的形象亦與黃大仙連結起來,隨年月深植人心。

後來,寮屋居民隨著政府的房屋政策改變,生活水平急速變化,加上香港經濟起飛,不少人將生活上的改善歸功於黃大仙,黃大仙便成為了大眾擁護的神明。當時大部分的香港居民都曾經歷戰亂,黄大仙祠提供的支持,就像陪伴著廣大市民一同經歷成長,成為他們在心靈和生活上的寄託。

《再現嶺南:香港非物質文化遺產的地域文化》

作者:羅樂然

出版日期:2024年1月

定價:$158

按此線上購買