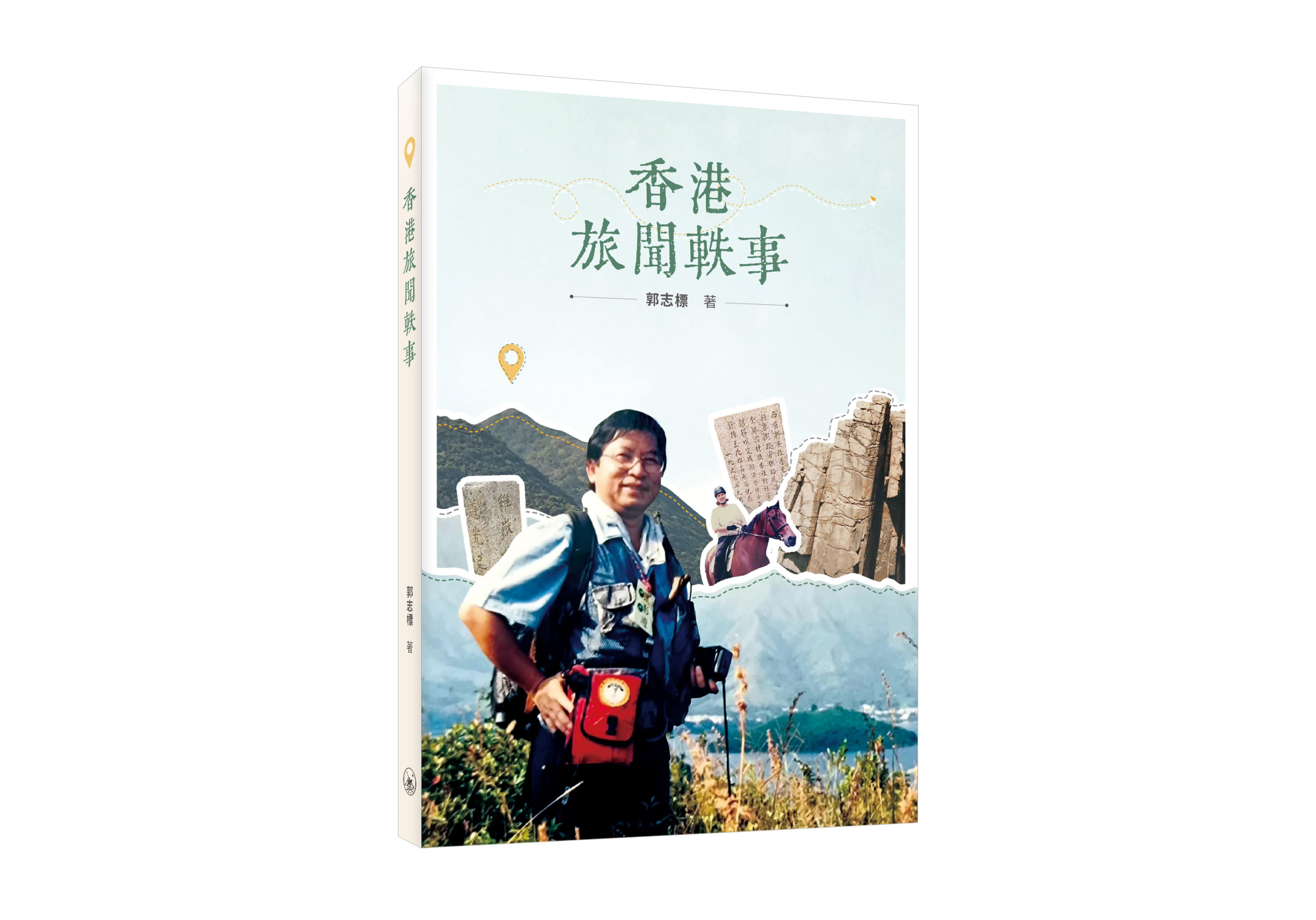

【編緝推介】遊山玩水之樂 香港旅聞軼事

遊山玩水之樂,除了是欣賞沿途的郊野好風光,更令人沒齒難忘的,是旅途上發生和遇見的種種趣事。人稱標叔叔的資深行山人士郭志標,繼《香港古道行樂》後,今次將多年的親歷親聞、或道聽塗說的香港自然景觀、田野資料、鄉民閒談,配以圖片和史料,集結成《香港旅聞軼事》一書,與一眾同好分享。

《香港旅聞軼事》每章節精簡易讀,掌故有趣而不失歷史考據。例如作者從郊外遇牛隻一事談起,他回憶七十年代某炎熱夏日,在梅窩偶見一主人餵「牛仔」飲可樂解暑;繼而提到1983年曾發生的往事:一隻年僅17歲的牛隻被屠宰前竟然跪地流淚,感動工人,慈雲閣主持人遂收養該靈牛,還在牠死後為其塑像紀念。有媒體報道此事,坊間稱爲「靈牛」事件,可見動物是有靈性的。標叔叔由是思考:行山時常遇見三五隻流浪牛,牠們的懶散模樣吸引不少行者駐足,然而牛群缺乏監管,不時衍生諸如誤闖農圃、阻塞交通等社會問題。隨着城市發展,郊野與市區距離漸近,人與自然的關係也不斷變化,牛隻問題只是發展過程的縮影。他在書中也多次提及這個情況,如何組織保護行動、制定政策一直是各界議論的重點。

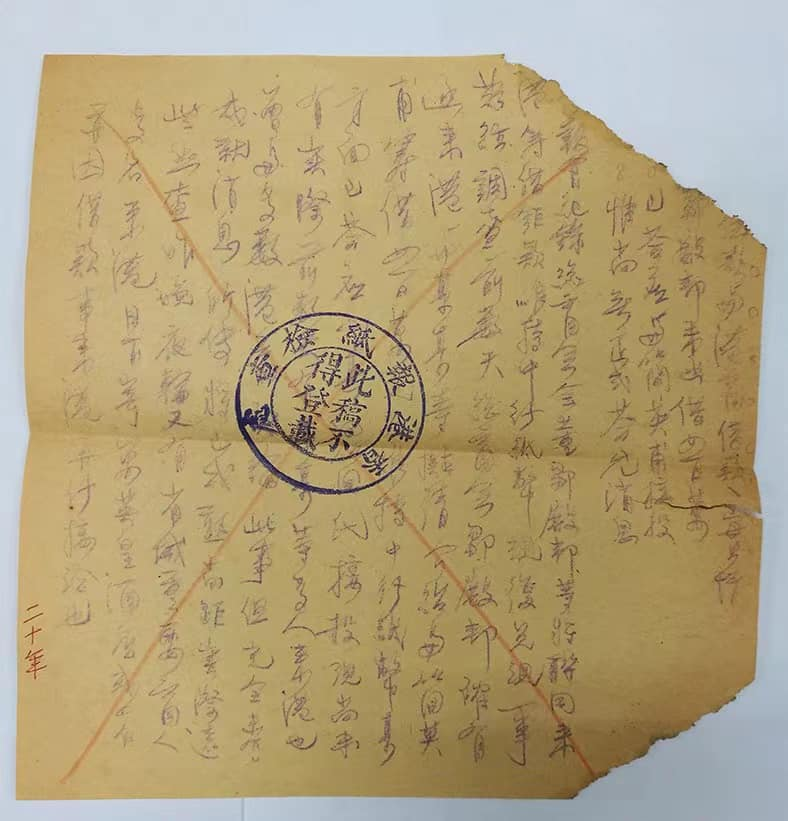

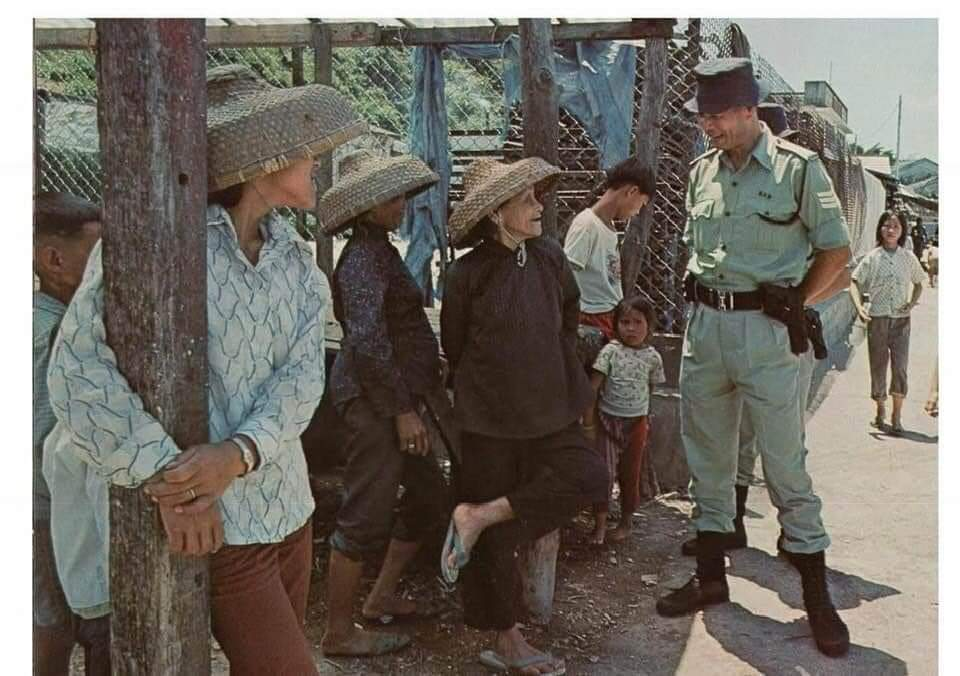

除了接觸自然,探索鄉村也是山旅富有趣味的一環。你曾否想過,新界鄉村與警民關係有多密切嗎?以前山路崎嶇未通外界,村民難以抵抗潛伏山林的不法分子,於是警方在1949年組織鄉村巡邏隊,攀山越嶺到各偏僻村落巡邏。村民感激巡邏隊的盡責,為他們行囊補給,而巡邏隊也不時為村民傳遞市區的新聞、代寫家書、寄信等。彼此互相幫助,有來有往,何嘗不是一段佳話呢?

香港故事多不勝數,到各處遊覽,總會在腦中生起很多疑問。到底郊外有沒有人騎馬?龍虎山原名不叫龍虎山?海中礁石不止叫「石」,還有其他稱呼?標叔叔以求真求知的態度,走遍本港大小鄉野,記錄行山多年以來的點滴。山友們不妨從書中按圖索驥,享受旅途的樂趣。

《香港旅聞軼事》

作者:郭志標

出版日期:2024年7月

定價:港幣128元

《香港古道行樂》

作者:郭志標

出版日期:2023年7月

定價:港幣128元