葉靈鳳:香港的秋天呢?可愛的秋天到哪裏去了?

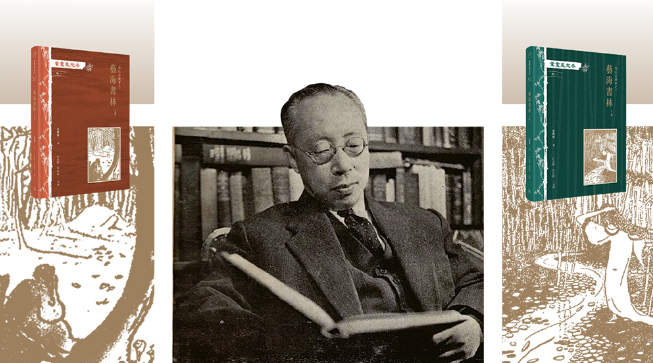

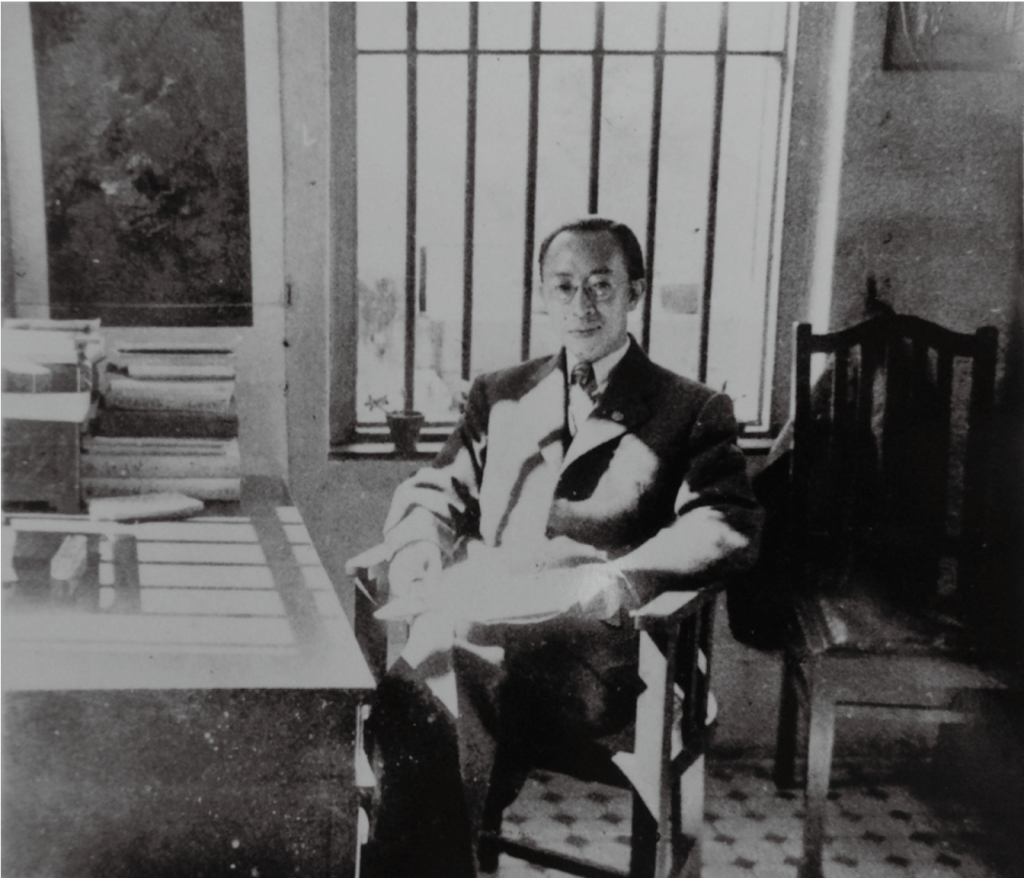

葉靈鳳四十年代中攝於書桌前

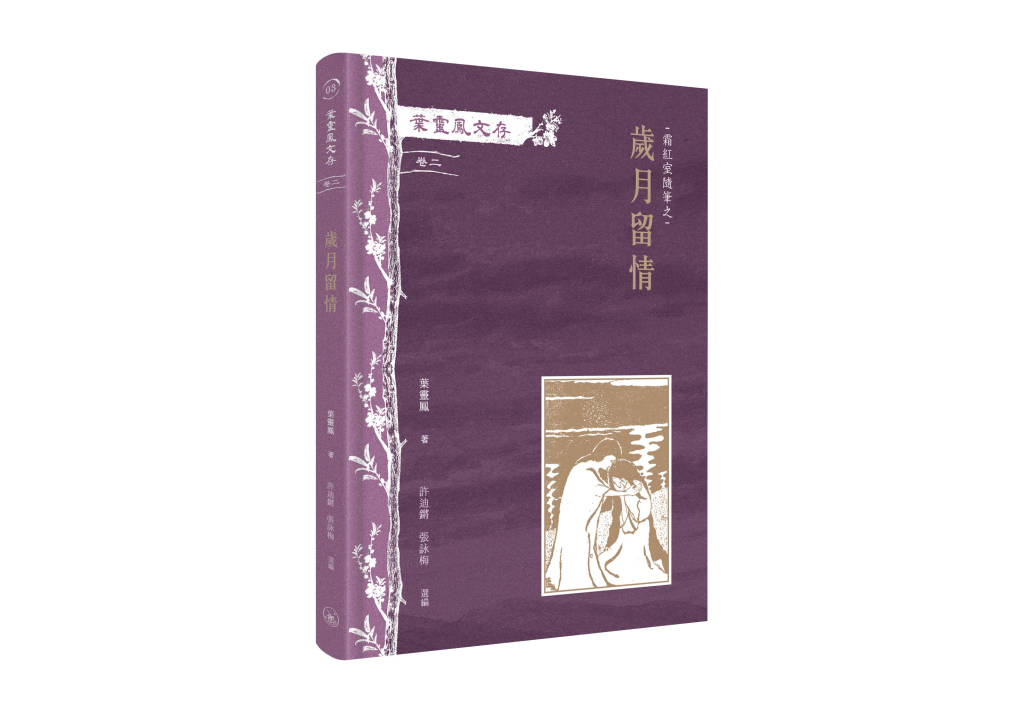

香港的秋天去哪了?明明日曆已翻過立冬,街上卻還有人穿著夏威夷襯衫——1961年的葉靈鳳先生和2025年的我們有同樣的疑惑。本文來自著名藏書家葉靈鳳1961年的隨筆,收錄在香港三聯出版的新書《葉靈鳳文存 卷二 · 霜紅室隨筆之歲月留情》中。

葉靈鳳先生自1938年扎根香港以來,長期深耕於香港報業,以嚼書為文養家。香港三聯繼今年4月出版《葉靈鳳文存 卷一 · 霜紅室隨筆之藝海書林》後,「卷二」也在近月出版,以《新晚報 · 霜紅室隨筆》專欄為基礎,精選葉靈鳳自1958年至1969年發表的文章,計111篇,大多未曾結集出版。

*原刊1961年11月8日《新晚報·下午茶座》〈霜紅室隨筆〉。

時序的變換真是快得驚人。夏天彷彿才過完,有許多人身上的那件「夏老威」還不曾脫下來,前幾天已經實行冬季時間,而昨天又是農曆的立冬節令了。

夏天剛完,冬天就來了。那麼,秋天呢?可愛的秋天到哪裏去了?

我是一向喜歡秋天的。可是在香港這樣的地方,秋天和春天一樣,似乎有,又似乎沒有。一年彷彿只有兩季:夏天和冬天。夏天過了,接著就是冬天。冬天過完了,接著又是夏天了。

就因為這樣,香港的冬天,有時候是秋天,有時又像是春天。不是嗎,樹葉不要說沒有落,就是黃葉也難得有一兩張,什麼花都在隨意的開著,你依舊可以吃雪糕、到海灘去游水。〈月令〉上說:「立冬之日,水始冰」,可是這裏的水就根本不結冰。

這麼說下去,彷彿香港連冬天也沒有了。其實情形正是如此。香港可說只有冷天,並沒有真正的冬天。

香港的冬天,只是存在在字面上,在商人的廣告上。在自然現象和感情上,可說是沒有冬天的。昨天已經是「立冬」了,街頭已經出現了賣「聖誕卡」的大幅廣告。可是,你覺得現在像是冬天嗎?

對南方人來說,什麼是冬天,怎樣才是冬天,就根本不曾有過這種體會。因此街上雖然有人穿了羊毛衫,但也仍有不少人的衣裝同夏天絲毫沒有改變,仍穿了那件「夏威夷」。你說罷,這樣怎麼能夠說是冬天呢?

然而事實上,是已經到了「冬天」,因為時間已經是十一月,農曆的節令也到了「立冬」,不管你自然現象如何,心上的感情如何,再過一個多月就已經是新年,這叫商人怎樣不要趕著賣「聖誕卡」呢?

香港的氣候,壞處是四季幾乎不分,只有夏天最容易辨別;好處卻是四季如春,使得一個人的活動力,不易受到氣候變化的限制。至少沒有那種滴水成冰,冷得使你手指麻木,不能執筆的天氣。

我本來是不喜歡冬天的,可是這裏的秋天既然短暫得令你捉摸不到,我只好將這在時序和節令上已交冬季的日子,看作是秋天的延長。

不是嗎,前天好像還是夏天,誰能相信昨天已經是冬天了呢?(1961年11月7日,即農曆九月廿九,是日立冬。)

©本文為《葉靈鳳文存 卷二 · 霜紅室隨筆之歲月留情》〈冬天已經來了,秋呢?〉

《葉靈鳳文存 卷二 · 霜紅室隨筆之歲月留情》

「葉靈鳳文存」卷二之《歲月留情》,以《新晚報.霜紅室隨筆》專欄為基礎,精選葉靈鳳自一九五八年至一九六九年發表的文章,計一百一十一篇,大多未曾結集出版,按照發表時序編排,內容分為兩部分:第一部分「落日故人」緬懷故地舊友;第二部分「情繫香江」記錄香港史地與生活觀察,充分詮釋一代文人大家的情感脈絡,別有可觀。

作者:葉靈鳳

編者:許迪鏘、張詠梅

定價:$168

按此線上購買