【編輯推薦】《香江傳奇:一代瞽師杜煥傳奇》

滿船明月從此去,本是江湖寂寞人。

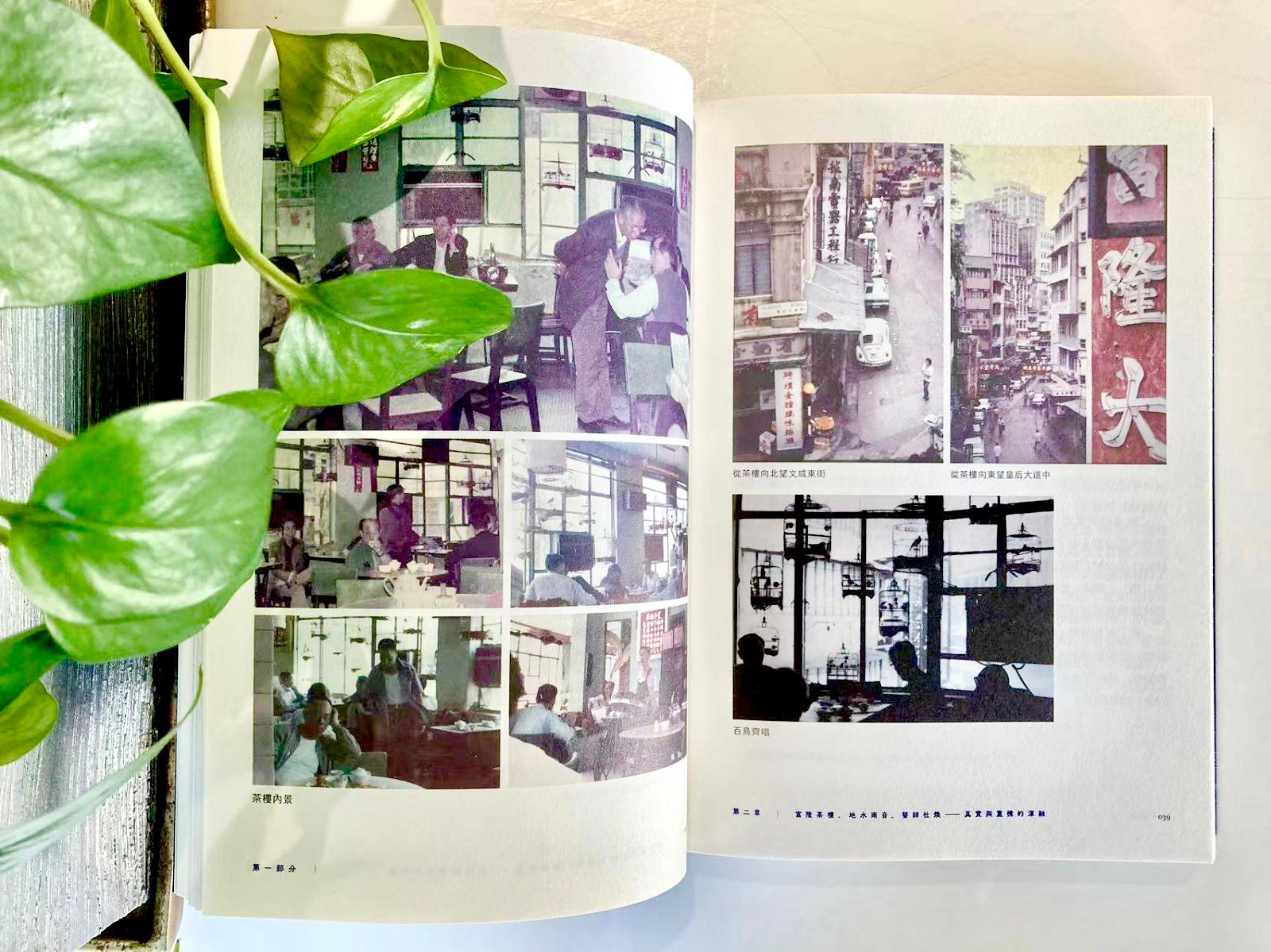

相較於起登得大雅之堂的粵劇、京戲、崑曲,地水南音的命運要顯得黯淡許多:始於清末,由失明藝人傳唱於茶樓、酒肆、花街、煙館之中,雖得有心人奔走搶救,仍不過百年便絕跡矣。「地水」本《易》中一卦,名為「師」,暗表唱地水南音者多身兼相師、瞽師二業,算得上一個小小的江湖隱語,也是個燈謎式的文字遊戲。

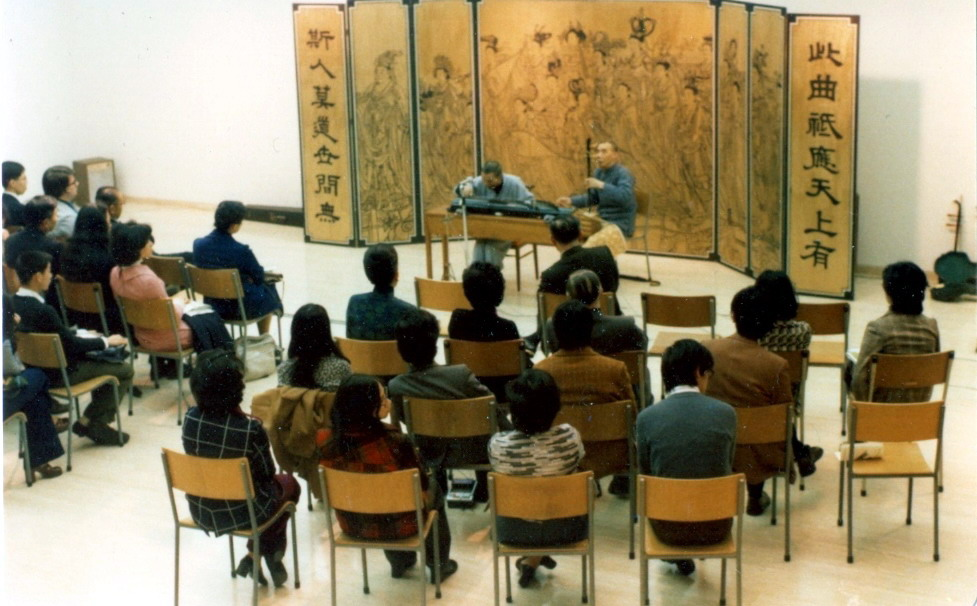

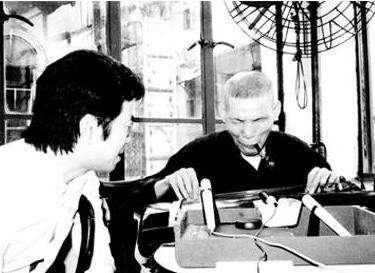

杜煥的一生可以說與南音藝術、瞽師產業的興衰同呼吸,共命運。其人生於肇慶農家,繈用失明,幼年投師學藝於廣州還珠橋畔,後經澳門到香港,一生經歷水災、殘患、兵燹、家變、凍餒,得意時名動一方,落魄時三餐難繼,遍嚐炎涼甘苦,卻每每絕處逢生。幾十年間,當時的盲人群體長期賴以謀生的說唱和卜算,隨著其依附的黃(妓寨)賭(賭檔)毒(煙館)諸業一同式微。晚年的杜煥孑然一身,雖然偶爾受邀為電台、大學、大會堂、文化中心、富商私宅的座上賓,但大多時候仍不得不混跡街頭,還要面對大眾傳媒、流行音樂等新興事物的挑戰,其彷惶可想而知。幸而上世紀七十年代,榮鴻曾博士與同齡人錄下杜煥向來所唱曲目及其生平際遇,既成就一段高山流水的佳話,也保留下這已成絕唱的滄海遺珠。

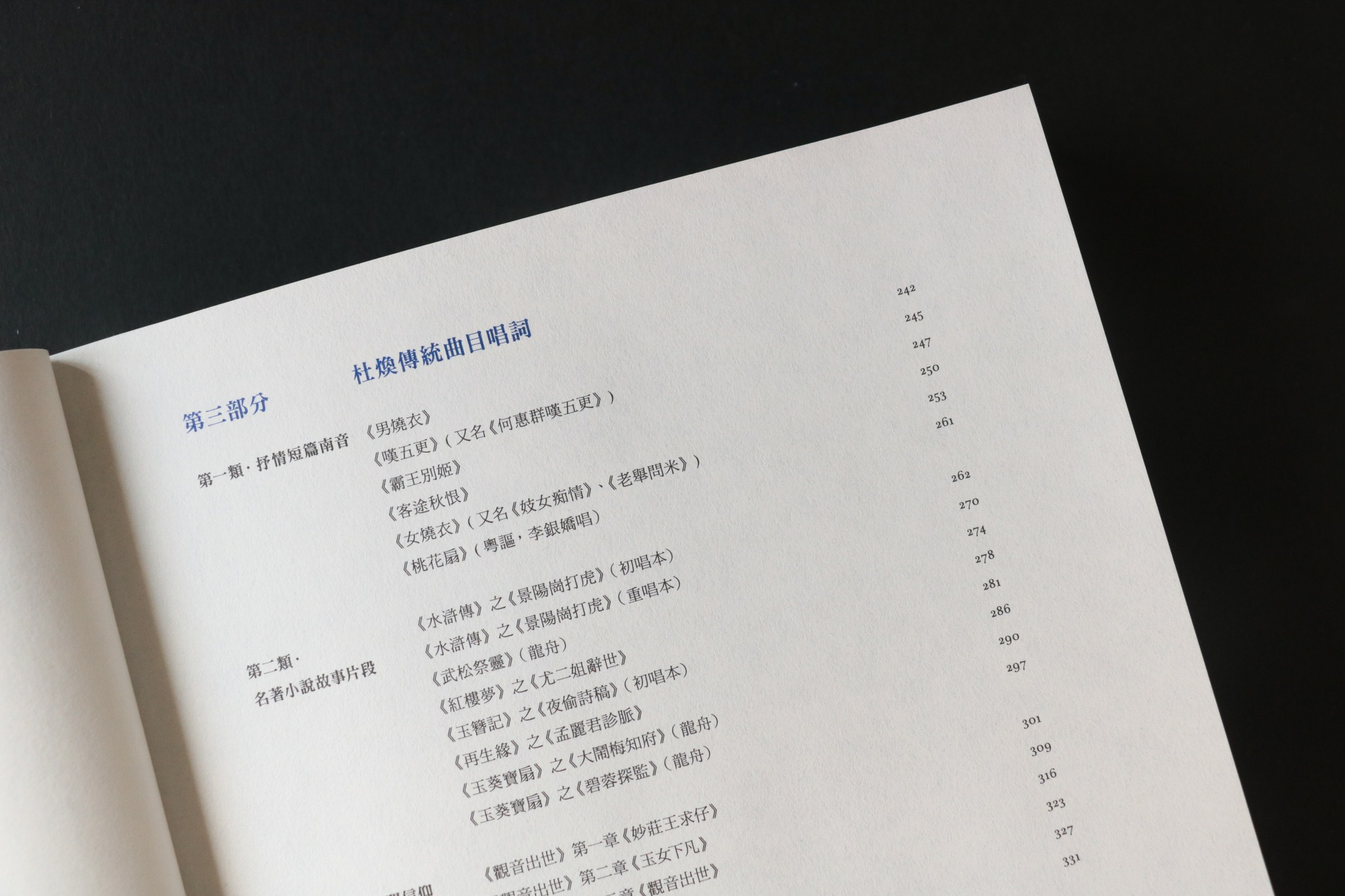

除卻南音,學者們還錄得更為小眾的木魚、龍舟、謳唱段,甚至還有只聞於風月場所的板眼,《大鬧廣昌隆》、《玉葵寶扇》、《梁天來告御狀》等曾經口耳相傳的民間故事也藉此機會重見天日。

杜煥無疑是不幸的──自幼失明、誤染毒癮、妻子早逝、兒女夭折、晚景淒涼……但相對於當時的整個瞽師、師娘群體,他又是幸運的──少遇明師、交遊廣闊、享譽生前、聲傳後世。1979年6月17日,杜煥去世。幾天後,在德國文化中心等著聽他演唱的作家小思愕然寫道:「沒法不相信,一個舊時代真的逝去了。」那個舊時代裏,深山藏虎豹,田野埋麒麟, 許多市立井奇人身負絕藝而不自知,一個人的離去常常等於一門一派的消失。

這本《香江傳奇》,集結了榮鴻曾、吳瑞卿兩位教授多年的整理研究成果,既是杜煥本人的口述自傳,又是粵語傳統說唱藝術資料彙編,更是近代廣府底層社會的百科全書,真可謂展卷閱讀,如入寶山。此外,本書初版附贈收錄《客途秋恨》、《女燒衣》等經典曲目的CD光碟,原為香港中文大學音樂系中國音樂資料館出版《香港文化瑰寶-杜煥南音》第一輯 《訴衷情》光盤之二,此次由該館授權重印,殊為珍貴。

《香江傳奇–一代瞽師杜煥》

作者:榮鴻曾、吳瑞卿

出版日期:2023年7月

定價:$298