新光戲院的結業,意味着什麼?

告別新光戲院。

近20多年來因租約問題屢傳結業的新光戲院,終要熄燈落幕。不論你有否進內欣賞過演出、是不是北角人,想必也對大廈外牆那塊延伸至馬路半空的新光霓虹招牌不感到陌生。它的結業,意味着什麼?

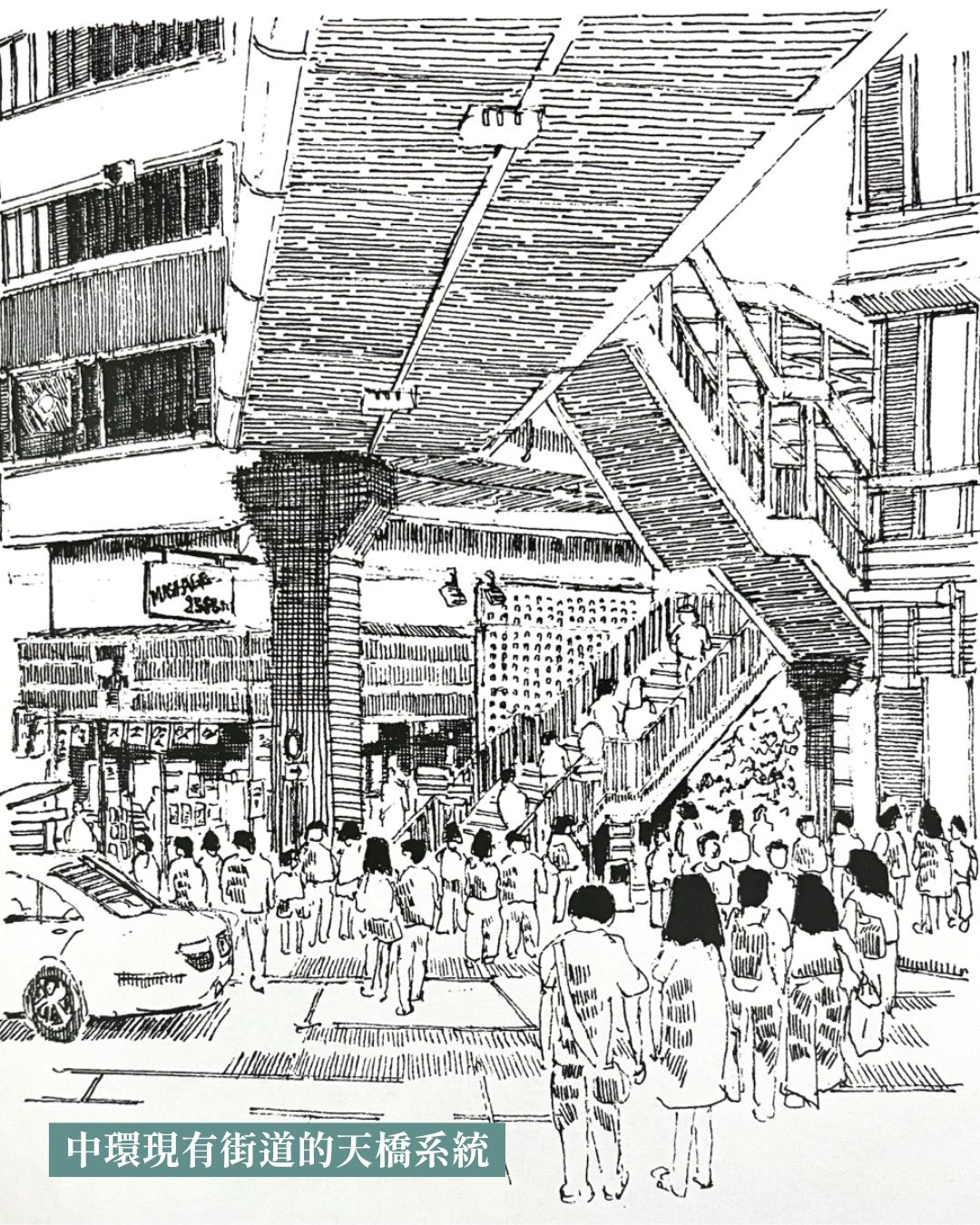

研究粵劇多年的陳守仁教授在著作《香港粵劇簡史——社會文化變遷中的聲腔、劇目、藝人》提到,隨着利舞台戲院於1991年拆卸後變成地產發展項目,百麗殿戲院又於1992年結束營業後,新光戲院便成為本港上演粵劇的唯一一間商業戲院。

2003年,新光業主僑光公司決定收回物業另作其他商業用途,幾經八和會館主席和多位理事與業主交涉,業主答應續約兩年,卻隨即把業權轉售給羅守輝家族經營的尖東廣場投資公司。經過多方面人士的斡旋和遊說,羅氏終答應在按市值加租的基礎下續約四年,後再在2009年續約至2012年。2012年,本港著名星相學家李居明成功與羅氏續約,條件之一是接受租金的大幅提升。

由2011年起,李居明(1956-)在新光戲院開展他的「粵劇新浪潮」和「復興粵劇」,至2023年的《小平你好》,共創作了三十八齣原創新戲,參演的全是香港當代著名的一線演員,包括阮兆輝、陳好逑、蓋鳴暉、吳美英、龍貫天、新劍郎、呂洪廣、王超群、陳咏儀、鄧美玲、陳鴻進、鄭詠梅等。當中獲好評的有《蝶海情僧》(2011 年2 月)及《金玉觀世音》(2011 年12 月)等,而得到國際性關注的是《毛澤東》(2016)、《粵劇特朗普》(2019)和《智擒四人幫》(2022年11 月13-14 日首演,2023年農曆新年期間重演)。

隨着新光的結業,香港再沒有上演粵劇的商業戲院,所有演出粵劇的劇場均由香港政府直接或間接管理,如2012年7月重修後啟用的油麻地戲院,便是康文署轄下的場地。

戲院沒了,但香港的粵劇仍在,需要的是更多香港人願意去主動接觸、了解和欣賞。

(以上內容摘錄自《香港粵劇簡史——社會文化變遷中的聲腔、劇目、藝人》)

推薦閱讀

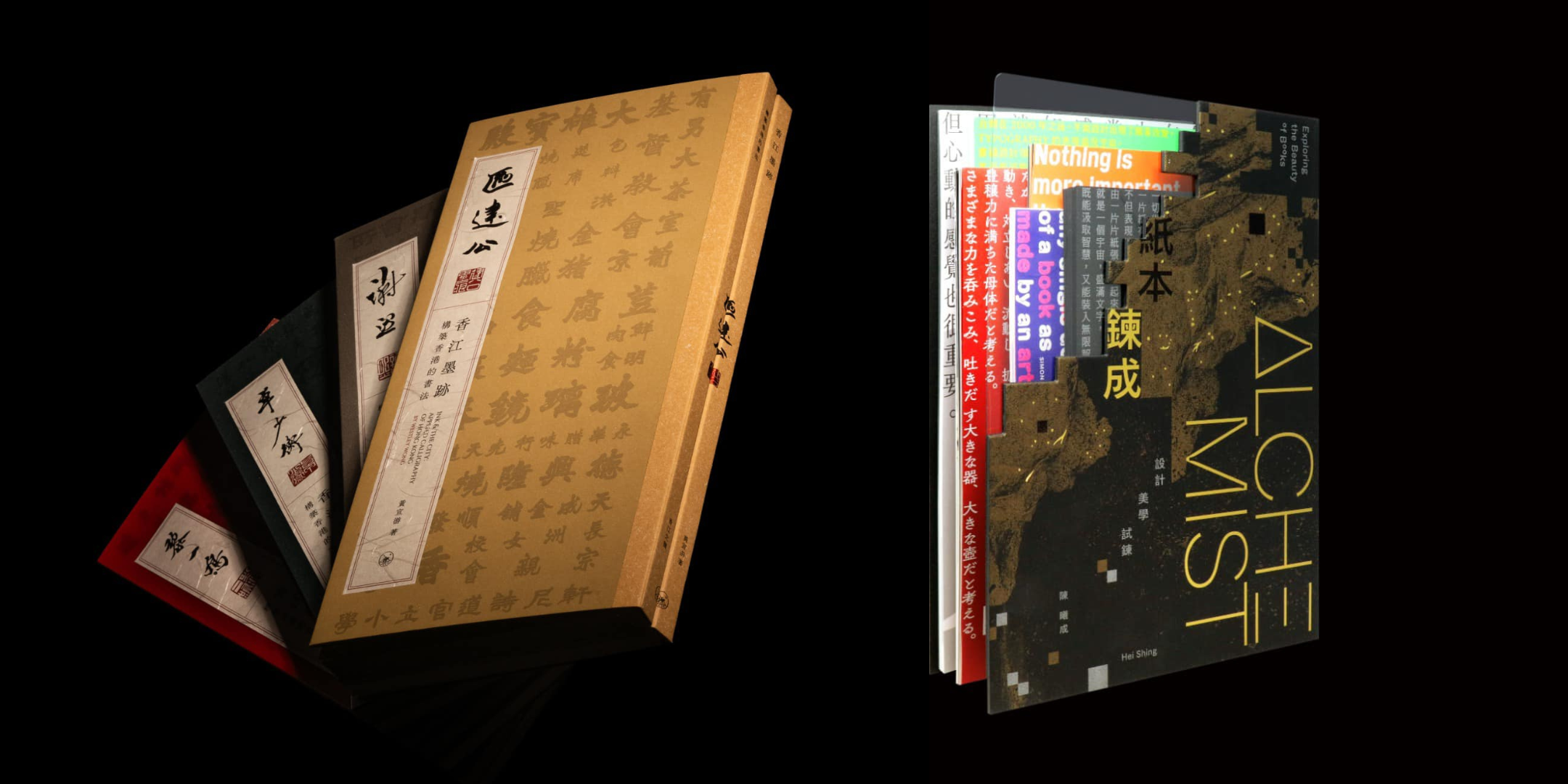

《香港粵劇簡史——社會文化變遷中的聲腔、劇目、藝人》

本書建基於作者多年的研究和實踐經驗,從聲腔、劇目和藝人三個脈絡,梳理粵劇發展源流,概述「廣府大戲」自1450至1750年代的萌芽和雛形階段,發展成1750至1850年代的「古代粵劇」、1850至1920年代的「近代粵劇」、1920至1950年代的「現代粵劇」以及1950年代至今的「當代粵劇」,試圖為香港粵劇的發展軌跡勾畫出一個輪廓,並從中窺見香港粵劇發展如何反映政治、社會和文化變遷。

編著者:陳守仁

頁數:384頁

定價:港幣158元