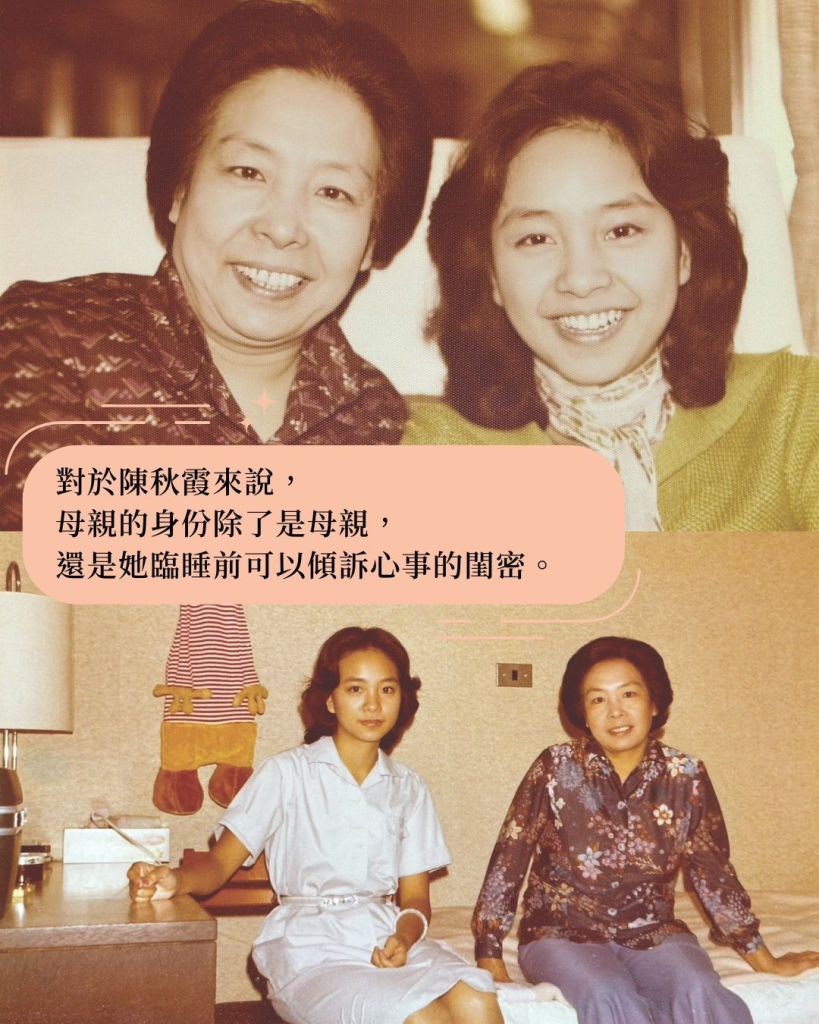

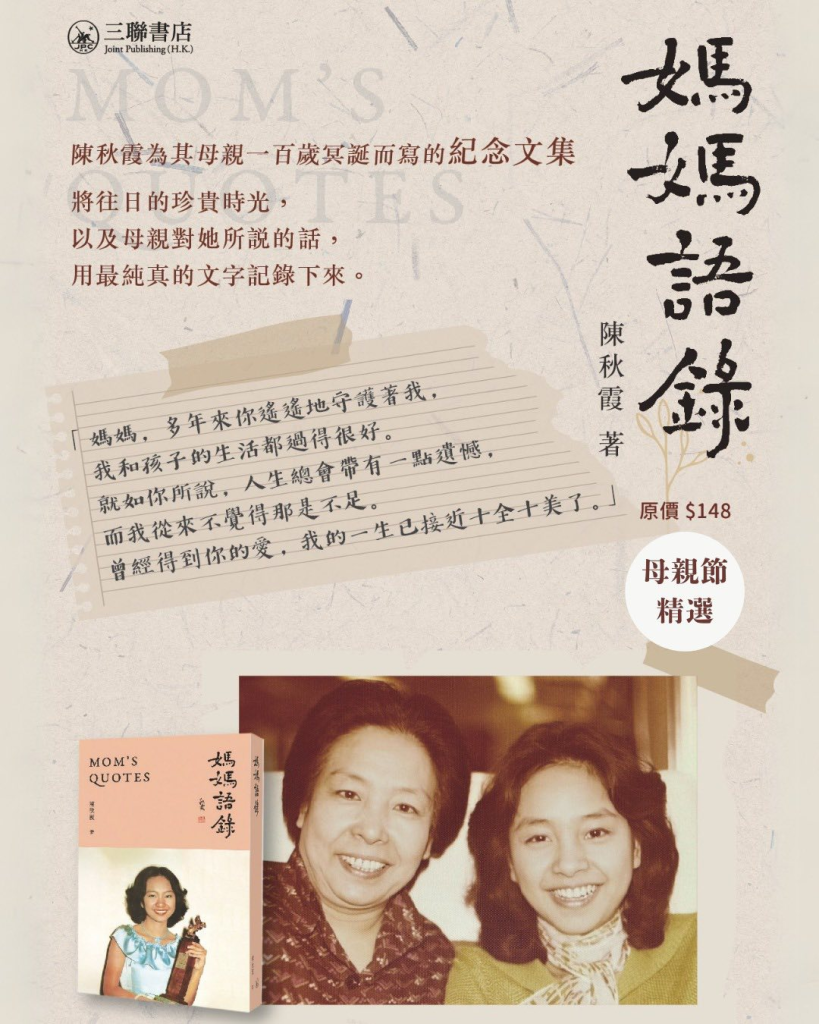

著名演藝人陳秋霞去年適逢母親一百歲冥誕,將兒時與母親的回憶寫成《媽媽語錄》一書,包括她如何踏上藝術之路,以及母親的影響、母女之間的生活片段等。對陳秋霞來說,手錶就是她小時候即使「身無分文」⌚️,仍立志要給媽媽的禮物:

「我從年輕開始就很喜歡手錶,可能是小時候第一次看到母親哭泣讓我留下深刻的印象。媽媽出身在相當富裕的家庭,卻下嫁了收入一般的父親。生活方式不得不稍作調整。從有司機傭人伺候的日子,開始學習做普通家庭主婦。記得當天在他們在乘搭巴士途中,媽媽發現名貴手錶被弄丟了。當時我應該只有七八歲。聽到媽媽的哭訴,也不太明白為什麼巴士和手錶會成為罪魁禍首,但是看到她哭成這樣,小小年紀的我已下定決心,將來要買一枚手錶以彌補媽媽的傷痛。

在我還沒有實現我的『宏願』前,升初中那一年就先收到媽媽送我的人生第一枚手錶了。可能她覺得手錶是小孩成長過程的印證,那我呢?買了那名錶送她了嗎?當然有,卻又不算是有。因為當我賺到一些錢的時候,她選的是另外更貴的品牌。或許她早已忘了她的傷心事。在這方面,她比女兒豁達樂觀多了,這是值得替她高興的事。」

生活在華人社會的我們,大概比較不習慣以言語表達對父母的愛,但物輕情意重,一件用心挑選的禮物,心意抵得上千言萬語吧💓!

祝天下父母母親節快樂。

📌《媽媽語錄》

作者:陳秋霞

開度:125mm × 185mm

頁數:264頁

定價:$128

按此線上購買

相關文章

Skip to content

【新閱會】公眾假期迷思:中國傳統節日一定有假放?

香港的假期制度源自英國在十九世紀所訂立的《1871年銀行假期令》(Bank Holidays Act 1871),所以最初訂立的九天公眾假期主要是銀行和公營機構放假,而且其餘均是西方的節慶或紀念日。儘管香港政府在戰前已開始增加與中國傳統節慶有關的日子為公眾假期,但轉變依然需時。

Skip to content

佛誕為什麼是香港法定假期之一?

對於一眾佛教徒而言,佛誕可說是一年一度最重要的日子,香港廟宇眾多,佛門林立,慶祝規模之廣自然是不遑多讓。適逢農曆四月八日,各區寺廟都會舉辦大大小小的浴佛活動,香港維園更會舉辦大型佛誕嘉年華讓市民同樂。慶祝佛祖誕生的日子,甚麼時候成為香港法定假期之一?

Skip to content

除了復活蛋、兔子、長假期,復活節還有甚麼故事?

復活節是否只令你想起復活蛋、兔子,還有長假期?3月29日是耶穌受難節,也是復活節假期的第一天。在不少傳統節日都被蓋上濃厚商業色彩的當下,節日本身的意義逐漸被人遺忘,復活節亦不例外。復活節是基督教的節日,基督教徒相信耶穌被釘十字架後的第三天,展現神蹟死而復生。為了紀念耶穌復活,教徒將當天定為復活節,並流傳至今。後來,基督教成為世界主流宗教之一,復活節隨之傳播至世界各地。

Skip to content

重陽祭祖|異鄉的香火:南洋華人祠堂

重陽節將至,祭祖是重陽節的習俗之一,而祠堂作為家族祭祀的重要空間,承載著深厚的歷史意義。 香港三聯出版的《中國祠堂》以史為經,以制為緯,全景式解讀了中國祠堂的千年衍變。本文節選自書中第七章,介紹了新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等地華人祠堂的多元形態及其社會作用,從中我們可以看到海外華人如何通過祠堂保留祭祖習俗,並在異鄉構建新的文化共同體。 在世界各國存在著很多中國式的祠堂,尤其是在東南亞華裔居住的地區。新加坡華裔居住的地方,就建有許多祠堂。但祠堂的具體形式根據華裔的需要,發生了變化。祠堂一般應該是一個姓氏修建一個,在新加坡固然有一些單姓宗族祠堂,但新加坡華裔不鼓勵一個家族建一個祠堂,而是在每一個區域建有一個華裔百姓宗祠,時逢過節,當地各個姓氏的華裔都來這裏祭祀祖先,這樣更有利於當地華人團結。身居海外的華人需要更多的凝聚力與向心力作為自我保護,因此在新加坡,有相當數量的祠堂被保留下來。 在馬來西亞華裔居住的地區,華人同鄉會館兼具群體公共祠堂的功能,也兼具會館作用。馬來西亞常見的華人會館建築大都是兩進式的,前面的部分供奉地方鄉土神或關帝,後進則奉祀祖先的神主。另外也有很多會館,神主龕所在處就是會館的前廳或正廳的主體空間,或者在神像的背後或兩旁就是神主龕。有些會館採用了雙層的洋樓建築,其中一層便專為神主而設。 在馬來西亞,有著一種非血緣互認親人的現象。1870年在檳城吉靈街落成的韓江家廟,就是屬來自九縣的潮語系及客語系潮州府人共同聯合的潮州府會館,是潮州老鄉的百姓祠堂,它的其中一副柱聯首句前八個字用了“敬和九邑,異姓連枝”,深刻說明了祠堂會館集成了異姓同宗的各種關係,使聯合的範圍擴大化,這種“異姓連枝”的祠堂在國外很普遍。 在馬來西亞,吉隆坡開埠元勳、著名客家人葉德來(亞來)公的後人,1892年於大馬首都吉隆坡創建的雪蘭莪葉氏宗祠,令馬來西亞華人社會刮目相看。擁有2000多成員的雪蘭莪葉氏宗祠,於1992年慶祝了她的“百歲”生日,正如全馬中華大會堂聯合會總會長林玉靜先生為《雪蘭莪葉氏宗祠成立壹百週年紀念特刊》撰寫的《獻詞》所說:“任何組織,皆有其本身的歷史。但是,像葉氏宗祠這樣歷經一個世紀的滄桑而依然活躍的宗親會,為數著實不多。因此,越顯其難能可貴。”雪蘭莪葉氏宗祠對華文教育的貢獻,更是馬來西亞數千華社團體的一個典範。在葉氏宗祠活動中,支持華校教育一直佔據重要地位,在20世紀70年代後,更成為自覺自為的第一件大事。葉氏宗祠對當地華文教育的支持,主要體現在以下三方面:(1)支持創辦獨立大學以完善華文教育體系;(2)支持華文獨立中學復興運動;(3)參與推廣華語運動,堅持華校以中華母語為教學媒介的立場。當然,雪蘭莪葉氏宗祠積極支持華文教育發展的同時,也注意促進多元文化的健康發展。 印度尼西亞華裔建立的祠堂,基本上保持了中國傳統的祭祖禮儀。 在17世紀荷蘭等西方殖民者大規模入侵印尼之前,華人已大量移居印尼,初步形成了印尼的華人社會。華人在爪哇沿海和內地經濟中已經有很重要的地位和作用。印尼群島淪為荷蘭殖民地後,被稱為荷屬東印度。為了充實勞力加強經濟掠奪,荷蘭殖民者採取各種手段,招徠、誘騙和擄掠大批華人、華工移居印尼。1860年清政府開放海禁,印尼華人數量激增,華人社會進一步擴大。 大批華人移民印尼,也把中國的文化、教育、風俗帶到印尼。在爪哇及外島各地,凡是華人聚居之處都有華人建的宗祠,僅雅加達就有數十家之多。在爪哇,創建最早的是1754年建於巴達維亞的陳氏祖廟,其前廳供奉唐朝時開發福建漳州被稱為“開漳聖王”的陳元光。印尼的宗祠一直保留著春秋兩季大祭的傳統習俗,“欲盡人子報本追遠之大端,留仟佰年之基礎,而兼欲免後世子孫之憂”。在祭祖、婚喪儀式、婦女著裝等方面保持著華人傳統習俗。 在印尼,一般也是以地區建立異姓連枝的公共宗祠,為華人主持傳統的婚禮、喪禮,並提供傳統婚禮、喪禮所需的用品設備,定期召開宗祠會議,有計劃地開展社會活動,以使華人及其後代學習有關的傳統禮儀,恢復和保持儒家的社會秩序,增進華人之間的互助和團結,從而加強華人在印尼的凝聚力和影響力。 泰國鄭氏大宗祠 在泰國華人社會中,對祖先祭祀的祠堂是由同姓團體的宗親會主持設置的。第二次世界大戰前,泰國幾乎不存在同姓宗親會,甚至50年代也只有一個宗親總會,但自1960年以後宗親會急劇增加。60年代後半期至70年代前半期之間,泰國已發展到了54個宗親團體,80年代中期又新增加了15個團體。泰國華人宗親會最主要的活動就是建造宗祠。 泰國華人宗親會主持開展祠堂活動,其中以林氏宗親總會最為典型,影響巨大。泰國林氏宗親總會從20世紀50年代開始籌備組建,以林門由(總會第一期、第二期的財會監事)和林孚勃(南山公總會第一任總幹事)為骨幹,由55人構成的籌備委員會於1962年1月組成。1963年春,宗親總會正式成立。成立後將籌建林氏大宗祠作為頭等大事。1965年籌備組購買了建造大宗祠所需的土地,1967年動工,1970年完工並舉行了竣工典禮。大宗祠的整個建築耗費584萬銖(1968年曼的人均月收入為476銖)。建築物的結構設計遵循了中國的傳統建築風格,木工和畫匠來自台灣,部分建材從台灣、意大利進口。 按林氏宗親總會的宗旨,大宗祠“為發揚中華文化之倫理道德”而建造,具體來說,大宗祠就是林氏遵循“孝”的理念,對祖先進行祭祀的場所:林氏宗親總會,就是旅居泰國所有林姓居民的家;林氏大宗祠,則為類似中國故鄉的“家廟”,也就是超越村落宗族的廣泛的同姓宗族所共同管理的祠堂。林氏大宗祠建立後,從春節到冬至期間,舉行了一系列的祖先祭祀活動,林姓有關團體眾多成員則在大宗祠頻繁聚會,開展形式多樣的宗族活動,並舉行集體會餐。林氏大宗祠的建立,有力促進了泰國各地“宗親”(諸如屬於海南林氏宗祠、佛統府泰國林氏宗祠、同倫林氏宗祠、夜功林氏宗祠等組織的人們)間的聯繫和團結,為泰國華人的宗親活動樹立了榜樣。 從上述海外華人祠堂活動舉例可清楚看出,進入20世紀後半葉,中國大陸的祠堂與海外華人祠堂相互影響,相互輝映,標誌有著悠久歷史的中國祠堂已發展到一個新的歷史階段。 ©本文節選自《中國祠堂》第七章 當代祠堂 《中國祠堂》繪著:王鶴鳴、王澄頁數:472頁定價:$188 按此線上購買

Skip to content

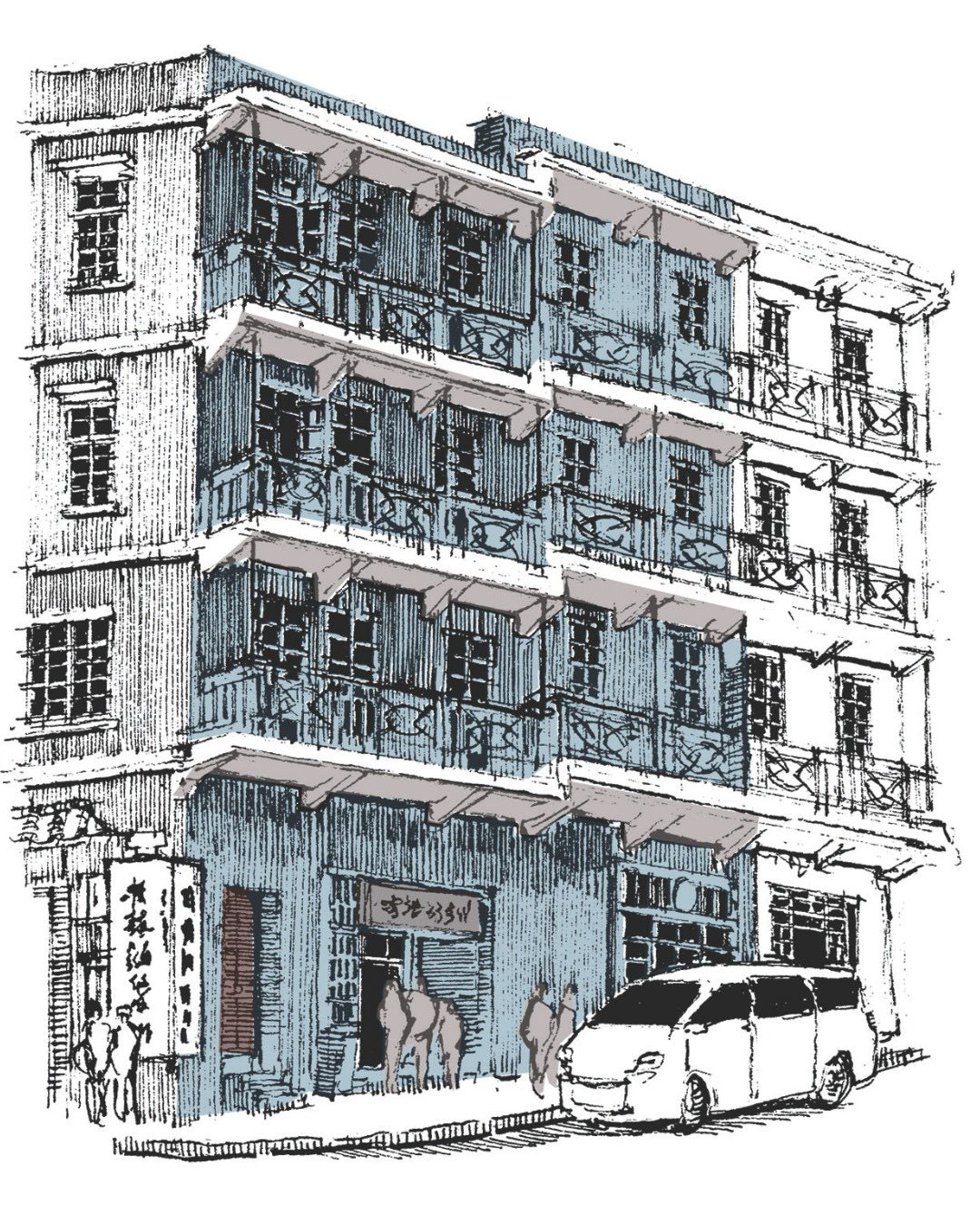

中秋節,去邊度玩好?從城市速寫認識維園與藍屋

適逢中秋,香港各區都不乏慶祝活動: 灣仔藍屋今年再現燈海、維多利亞公園(維園)舉辦中秋綵燈會,更上演大坑舞火龍。我們對這些活動並不陌生,但對於藍屋、維園背後的故事,你又知多少?由簡國軒所著的《紙筆·香港:香港城市變遷的筆墨記錄》透過城市速寫和文字,把它們的面貌和典故記錄下來: 藍屋 藍屋是香港一級歷史建築,亦是香港少數保存原好的戰前建築之一。活化後的藍屋不僅保留了原本的住宅用途,同時增設「香港故事館」舉辦社區活動,這種「留屋留人」的方式成功保留了本地的歷史遺產。 「藍屋」最初建成時並非藍色的。上世紀90年代,香港政府著手修葺「藍屋」時因剩下一批水務署的藍色油漆,便用於粉飾原為灰色的外牆。起初,居民認為藍色「不吉利」,後來卻逐漸習慣這個新外觀,因而稱之為「藍屋」。藍屋採用傳統木製結構,橫樑與扶手展現當年工藝之美。開放式露台提升通風與採光,是實用與美學兼備的體現。 維多利亞公園 維園佔地約十九公頃,涵蓋休閒、運動、文化等多種設施。每逢農歷新年前夕,維園會舉辦大型年宵市場,是香港重要的節日象徵,更是香港不同活動、藝術展覽、集會和文化交流的空間。 維園前身是銅鑼灣避風塘的填海土地。隨著戰後人口的膨脹,香港政府開展填海工程,一半的填海地被用作開闢維園。維園於1957年正式開放,是香港島最大的公園,並以園內的維多利亞女皇銅像命名。維園直面維多利亞港,且不受建築群屏蔽,使園內空間比周邊街道涼快。 《紙筆·香港:香港城市變遷的筆墨紀錄》繪著:簡國軒頁數:288頁尺寸:148 × 210 mm定價:$238 按此線上購買