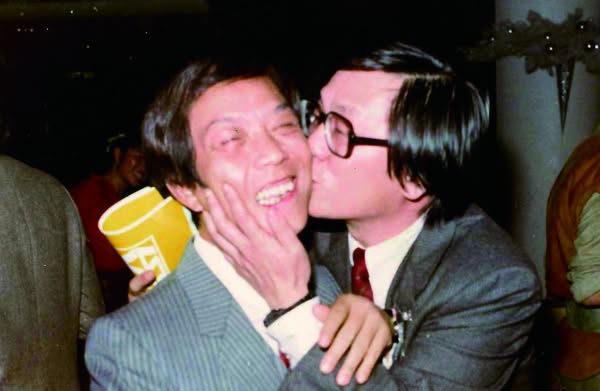

(顧嘉煇與黃霑,攝於1985年。)

11月24日,是霑叔逝世二十周年。他一首首的經典作品,仍留存在我們的心中。

黃霑(1941-2004),香港著名流行文化人,1950年代起在多個界別活躍,擅長寫詞、作曲、配樂、做廣告、寫專欄、拍電影和在舞台演出,期間參與創造了大量性格鮮明、技藝出色,又貼近民心的作品,對香港文化影響極大。

黃霑2004年身故後,一班學者啟動「黃霑書房」計劃,花多年時間搜集了黃霑歷年的專欄文章、學術論文、手稿、樂譜、傳真、信件等珍貴文獻,用黃霑留下的材料,探究黃霑行過的路。2021年由吳俊雄主編,黃霑書房製作並由香港三聯書店出版的《保育黃霑》,一套五冊,展示了黃霑身世與香港軌跡的交錯、他對流行音樂的心得和見解、與同代音樂人的交往,是研究黃霑至為重要的專集:

第一冊《黃霑看黃霑》:看黃霑的成長和身世

第二冊《黃霑與港式流行》:從黃霑有關的音樂文字了解製作香港流行音樂奧秘

第三冊《黃霑書房——流行音樂物語》:以霑叔遺物如眼鏡和手稿等,還原一段段本土歷史

相關文章

Skip to content

鄧麗君逝世30週年:從世紀偶像到不朽傳奇

1995年5月8日,歌壇巨星鄧麗君在泰國清邁去世,享壽42歲。自14歲出道以來,鄧麗君便以超過4800萬張的唱片銷量,成為華語樂壇難以超越的傳奇。 鄧麗君憑藉出眾的語言天分,以中文、粵語、日語等多語種演唱打破文化壁壘。在改革開放初期,鄧麗君的歌聲以非官方渠道跨越海峽,成為一代人的精神慰藉。從王菲的致敬專輯到唐朝樂隊、黑豹等搖滾樂隊的改編演繹,她的音樂持續滋養不同世代的音樂人,成為世界流行樂壇的不朽偶像。 鄧麗君生前雖從未踏足內地,但其甜美曼妙的歌聲早已響遍神州,構築一代華人的情感共鳴。由朱耀偉教授、馮應謙教授及夏妙然博士合著的《鄧麗君:漫步人生路》從演藝生涯、造型服飾、偶像文化及好友對談四方面入手,剖釋她對香港流行文化及樂壇的發展帶來的影響,以此紀念這位世紀偶像: 時空流轉.天籟長存:鄧麗君的永恆歌聲 由朱耀偉教授撰寫,從鄧麗君11歲參加歌唱比賽說起,紀錄及分析她如何由「神童歌女」到「永恆情人」,同時回顧七八十年代香港樂壇的盛景。 女性時尚風:文化與社會衝擊 由馮應謙教授撰寫,由鄧麗君的造型服飾入手,探討當時女性的社會形象,以及如何透過衣著打扮衝破社會界限。 鄧麗君歌迷會和偶像文化 同樣由馮應謙教授撰寫,記錄歌迷會如何聯繫不同界別的人共同為偶像應援,分析偶像文化為社會帶來的影響如何延續至今。 我只在乎你——嘉賓好友對談 由夏妙然博士撰寫,訪問與鄧麗君在音樂發展和個人生活息息相關的十四位人士,分析七八十年代的歌手及背後的創作團隊,如何成為文化中介人,將日語歌曲製作帶入香港樂壇,並透露鄧麗君在水銀光外的一面。 《鄧麗君:漫步人生路》作者:朱耀偉、馮應謙、夏妙然開度:140 mm × 210 mm定價:$158出版日期:2024年7月按此線上購買

Skip to content

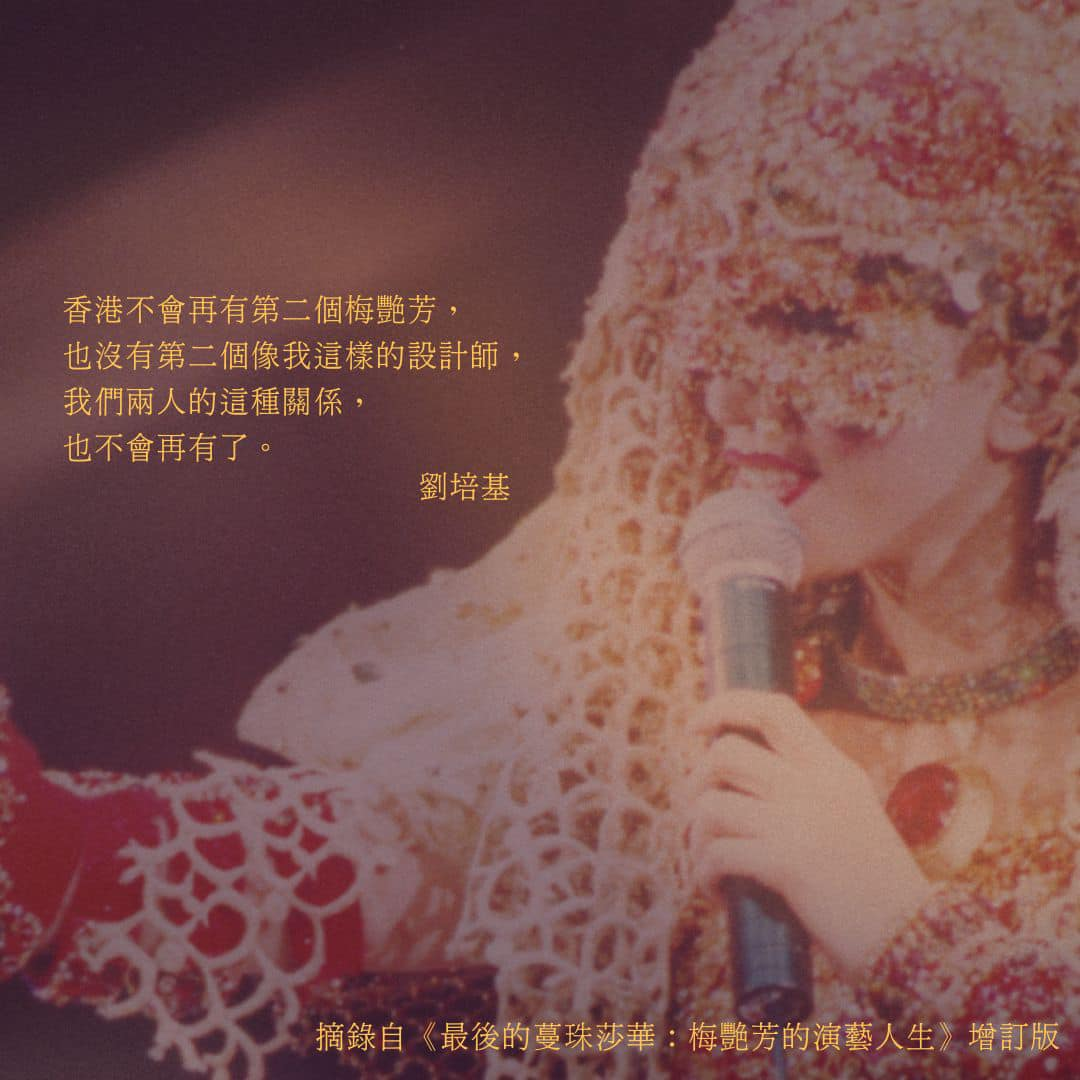

談論梅姐與香港的N種方式

談論梅姐與香港,不一定是歌頌或批評,可以是有 N種方式。 「當年香港在開放與保守之間的曖昧,亦是另一講者海邊欄的報告主題。他指出梅姐的「壞」、「頹」及「獨立」的特質挑戰父權,同時,她又表明渴望傳統的戀愛。海邊欄觀察到當年傳媒既把梅姐寫成是新時代的自由女性,同時又強調她賢淑及保守的一面。她的形象是多重論述角力的結果,反映了社會的矛盾;這種「分裂」必須被還原,我們才能看清當年的梅姐與香港。」 梅姐其人其事與其作品,在現時看來是「空前的成功、不能超越的經典」。實際上,梅姐的不少首本名曲、演藝表演及私生活都曾惹起外界爭議。《最後的蔓珠莎華——梅艷芳的演藝人生(增訂版)》的編者李展鵬在2024年1月3日參與香港大學的梅艷芳研討會,從歌曲及影視作品、以及各方媒體報道探討梅姐的多樣與獨特性,並從梅姐身上看回八十年代盛極一時的香港流行文化,反思現今香港娛樂產業的發展。 明報報導全文 「梅艷芳的人生,以及她所代表的香港故事,並不只是博物館的文物,而是可以成為今天香港的思考資源與前進動力,並為香港未來提供一種可能性。」(出自《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生》序言) 《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生(增訂版)》作者:李展鵬、卓男出版日期:2023年12月定價:$168按此線上購買

Skip to content

編曲就好似「煮飯」咁?

編曲人的責任,就是利用不同樂器為曲詞建立伴唱的平台,提供一個合適的意境給歌手說出歌裡的故事。由最基本的人聲,到樂器、大型樂隊、電子音樂,甚至不同物品所發出的聲音……能夠用作編曲的聲音來源多不勝數,到底編曲人是如何決定採用何種音源?

Skip to content

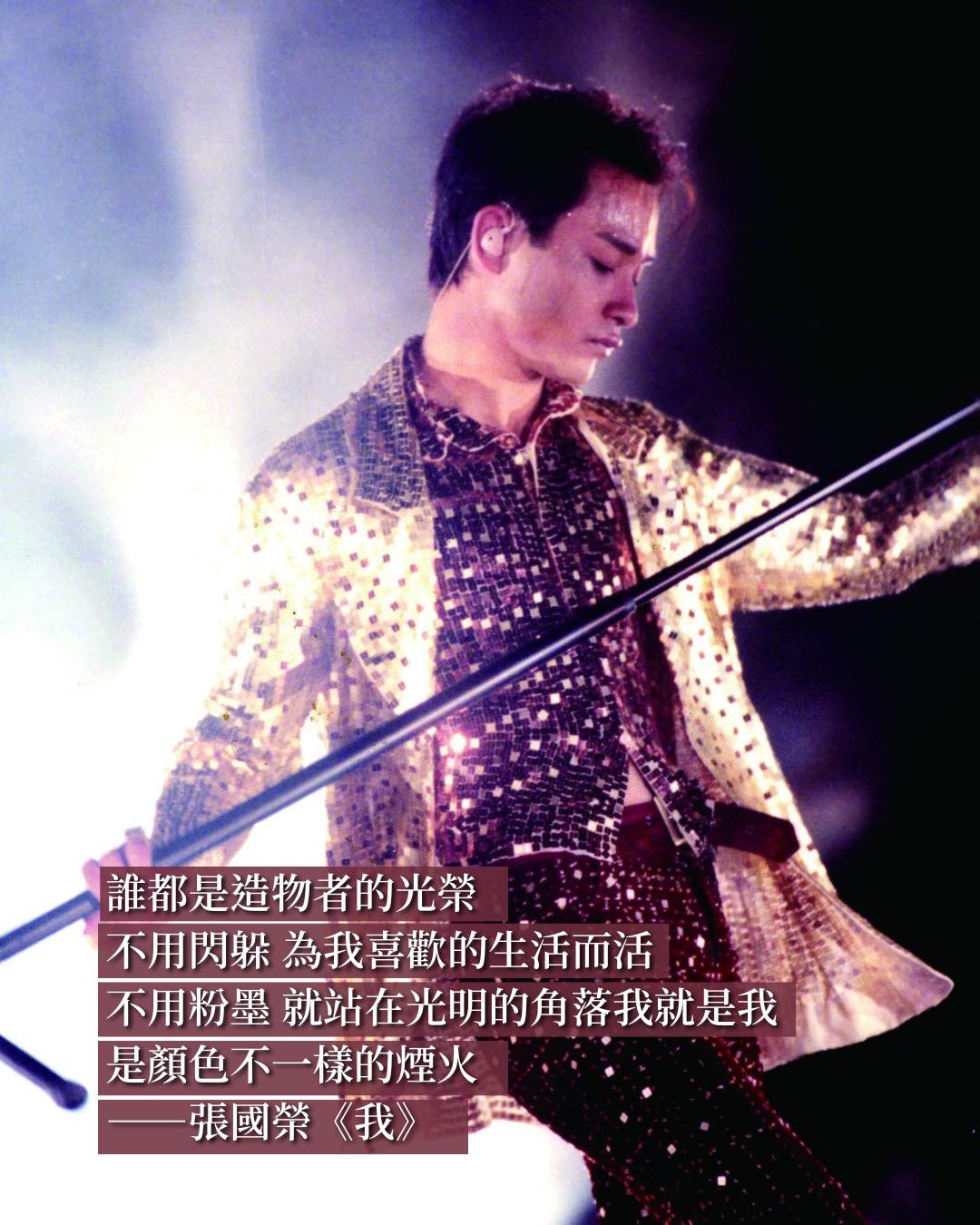

【張國榮逝世22周年】亞當不必雄偉,夏娃也無需溫婉

亞當不必雄偉,夏娃也無需溫婉誰都是造物者的光榮不用閃躲 為我喜歡的生活而活不用粉墨 就站在光明的角落我就是我是顏色不一樣的煙火——張國榮《我》 2001年,張國榮接受美國時代雜誌《Time》訪問時談到他的英文名字:「我喜歡電影《亂世佳人》(Gone with the Wind),而且我喜歡Leslie Howard,這個名字可以是男的或女的,非常中性,所以我喜歡它」(原文:I love the film Gone with the Wind. And I like Leslie Howard. The name can be a man‘s or woman’s, it‘s very unisex, so I like it.)。事實上,Leslie這個亦男亦女的中性名字,不但標誌張國榮的性別意識取向,同時也浮映了他二十多年來的演藝風格:時而不覊放蕩,時而千嬌百媚,時而雌雄莫辨。 2000年,張國榮以在紅館舉行的「熱.情演唱會」(Passion Tour)展開他的世界巡迴演出之旅。《陪你倒數:張國榮的音樂之旅》作者翟翊認為,「熱.情」幾乎定格了張國榮生前最高光的藝術瞬間。演唱會上,張國榮束了一頭及腰長髮,挽起或散落,配襯閃爍艷紅或貼身漆亮的衣飾,詮釋了男性的嫵媚美,一反當時固有印象中男性陽剛主動的形態。 不出所料,張國榮這場大膽創新的表演招來媒體的大肆攻擊。在《禁色的蝴蝶:張國榮的藝術形象》的作者洛楓認為,這個現象流露出當時社會的保守意識,與大眾對「性別定型」的固步自封。誰說男人不可以是嫵媚的?誰說長髮與短裙是女性專利?性別多元與開放的最高層面,是兩性之間不再存在互相定型。 張國榮曾經多次公開表示,歌曲《我》中包含他夫子自道、向外宣言的感懷——「造物者的光榮」、「站在光明的角落」——都顯示了他的立場。儘管飽受媒體批評,但張國榮從來沒有後退或妥協。他依然為自己的高度可塑性驕傲,為電影和舞台的演出尋找可以上下游弋的空間。環顧華語地區的流行文化歷史,張國榮的性別越界與藝術境界至今仍無人能夠繼往開來,更為新生代眾星打開禁忌的缺口和突破的空間。 「誰都是造物者的光榮」亞當不必雄偉,夏娃也無需溫婉,性別的禁忌越少,社會更開放自由,我們才能活得更漂亮。 好書推薦 1.《陪你倒數:張國榮的音樂之旅》作者:翟翊定價:港幣$218按此線上購買🔗 2.《禁色的蝴蝶:張國榮的藝術形象》作者:洛楓定價:港幣$128按此線上購買🔗

Skip to content

劉培基與梅姐,不會再有的關係

劉培基與梅姐,前者學師、後者小歌女出身,兩人不但憑著自身努力打出名堂,更合力打造了香港一整個時代的流行。