香港動畫,是一本活的歷史書

一格一格的畫像,不只組成精彩的動畫,更展示屬於香港本土的動畫史。

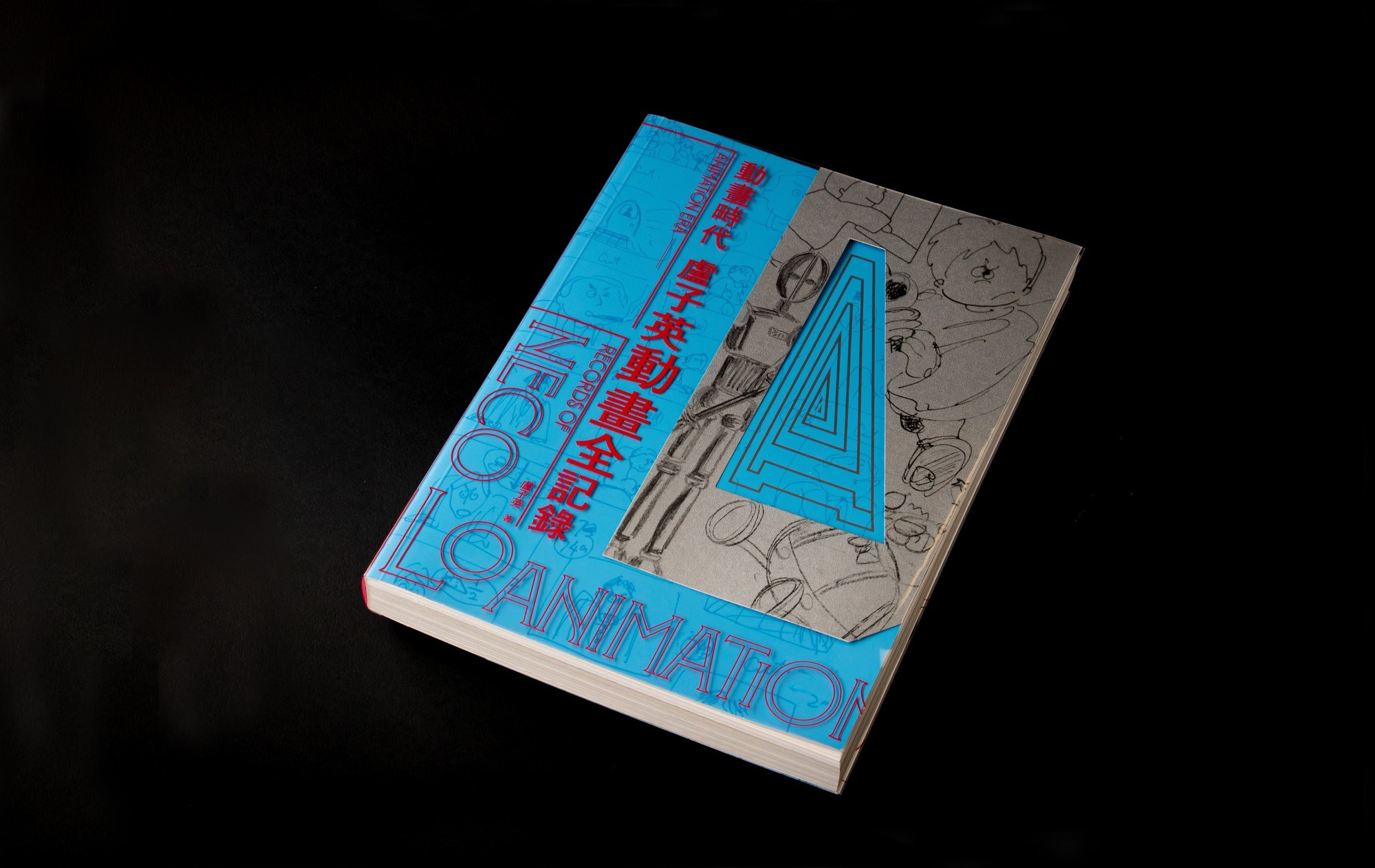

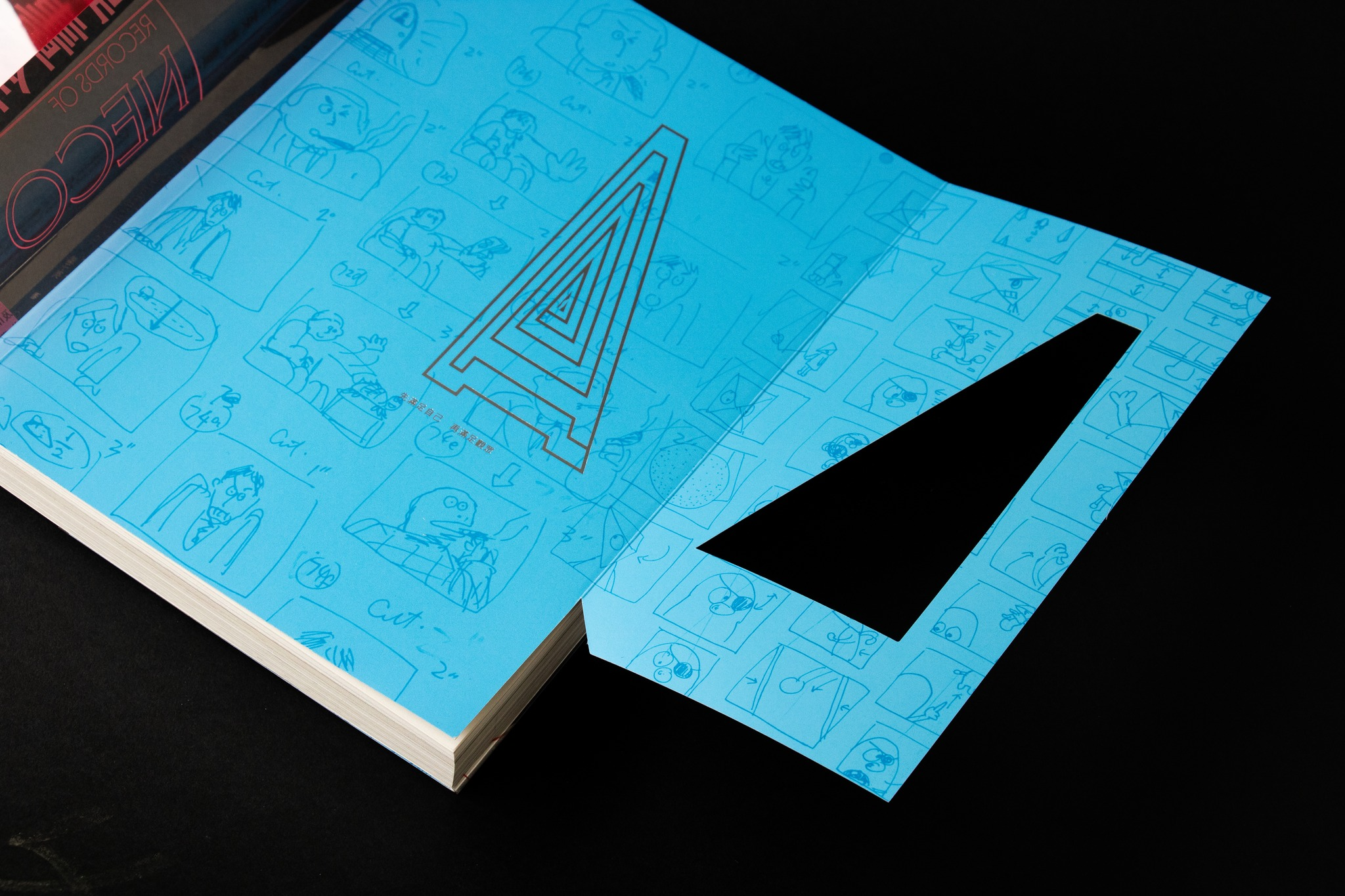

本地著名動畫人盧子英推出首本自傳《動畫時代——盧子英動畫全記錄》,記錄他至今四十多年的創作之路,輯錄多部作品, 加上手稿、初步構想圖、製作構圖等珍貴存檔,展示他從初步構想、試驗、拍攝到後製的動畫創作過程。

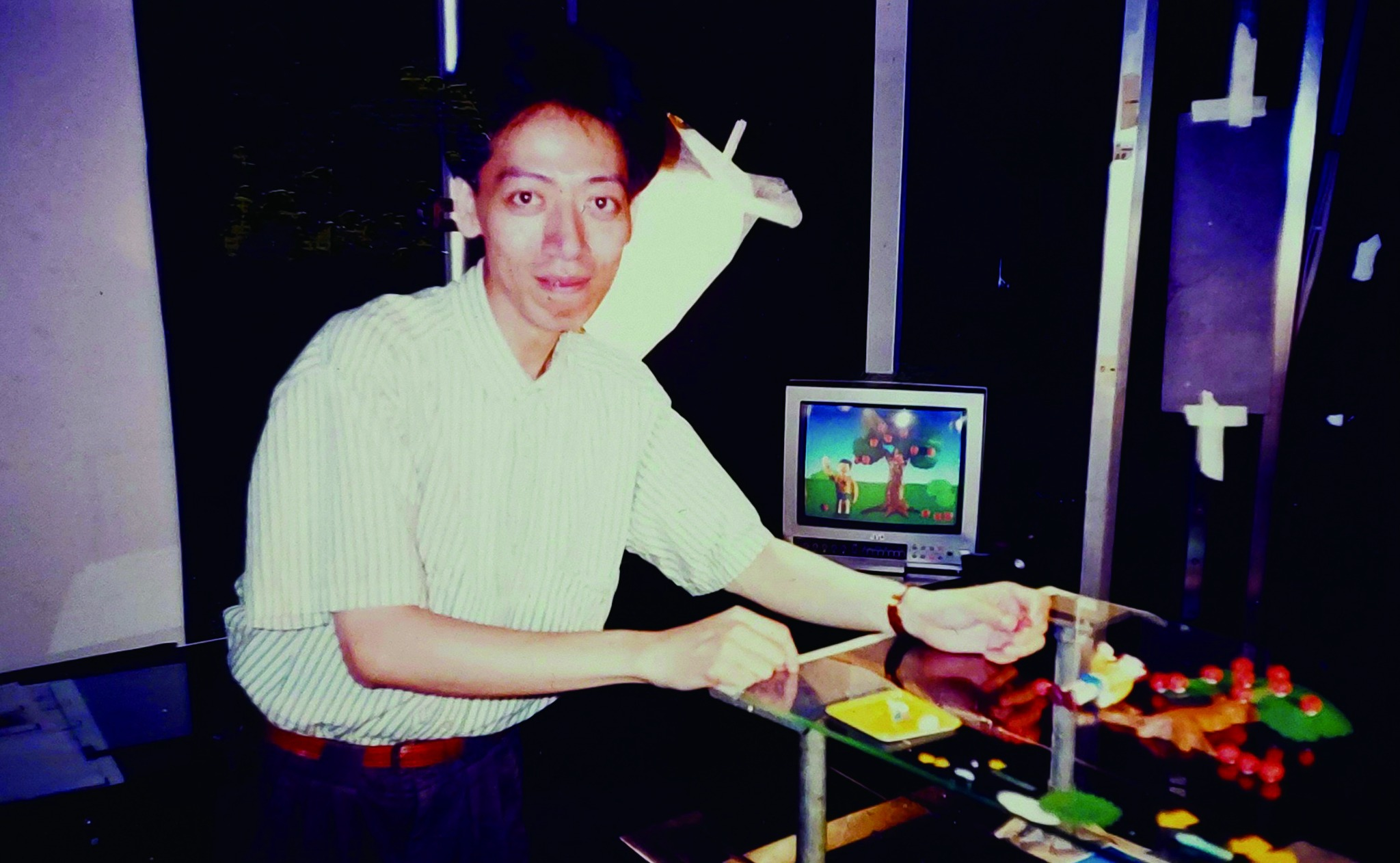

盧子英正在拍攝現場為泥膠公仔注入生命

70年代,動畫製作是罕有的專業,一來市場需求有限,二來本地缺乏專門的培訓機構和課程。盧子英在70年代的作品《藍月》,是香港首部有人物角色的泥膠動畫故事片。《藍月》的靈感來自他自己的夢境和《小飛俠》故事的趣味,活用泥膠、毛冷和布料等物料進行製作。選用泥膠公仔不只可避免當時手稿因人手不足而出現人物動作僵硬的弊端,更可在拍攝期間即興作出變動。《藍月》泥膠動畫的做法,亦更為港台初期的兒童節目《香蕉船》所採用,為當時的大人小朋友帶來嶄新的視覺體驗。

繼80年代的創意高產,盧子英其後亦涉獵港台節目和電影等製作。1993年的 《盲女72小時》電影片頭動畫,以菲林重拍技術,配合幾何圖案營造懸疑氛圍。每一格動畫都需人手製作 ,縱然短短幾十秒也花上數天時間拍攝。在各行各業都追求速度便捷的當時,這大概是十分難得,屬心思之作。

隨着動畫產業日益壯大,盧子英於2019年為熱賣小說「大偵探福爾摩斯」的動畫電影《大偵探福爾摩斯:逃獄大追捕》擔任顧問,由早期劇本到後期配音工作都全程跟進,一圓攝製長篇動畫的夢想。在有限的資源下,盧子英與全屬香港的本土班底僅用十八個月便完成電影製作,不論視覺畫面還是故事演繹上的效果都令人滿意。

誰說香港沒有好的動畫作品?

《動畫時代——盧子英動畫全記錄》記錄盧子英從學生時期至今的創作之路

《動畫時代——盧子英動畫全記錄》

作者:盧子英

定價:$398

按此線上購買