【信報】建築遊人專訪:《築覺》系列十年寫八本建築書 低成本建築不一定醜

2024年11月05日

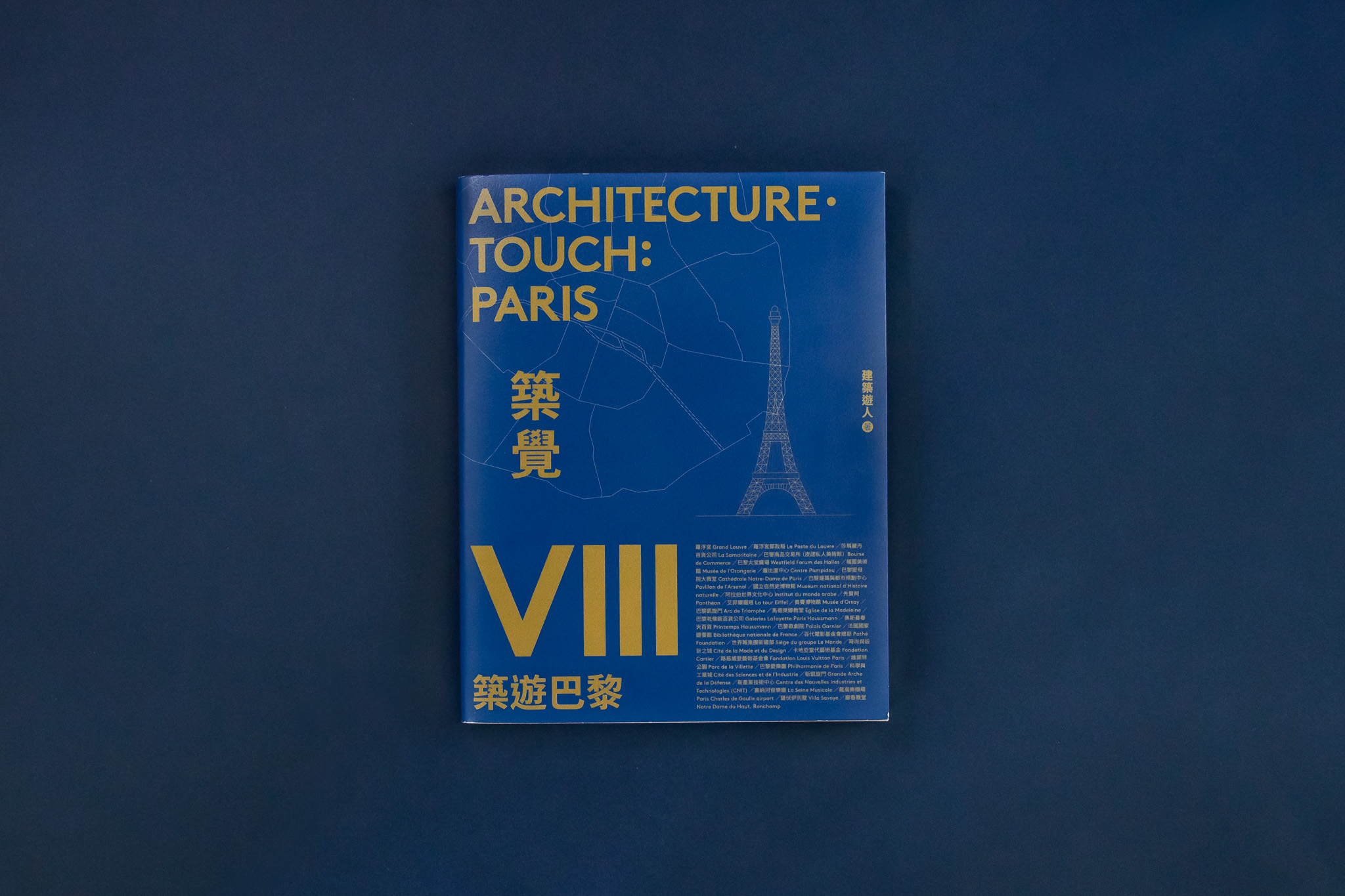

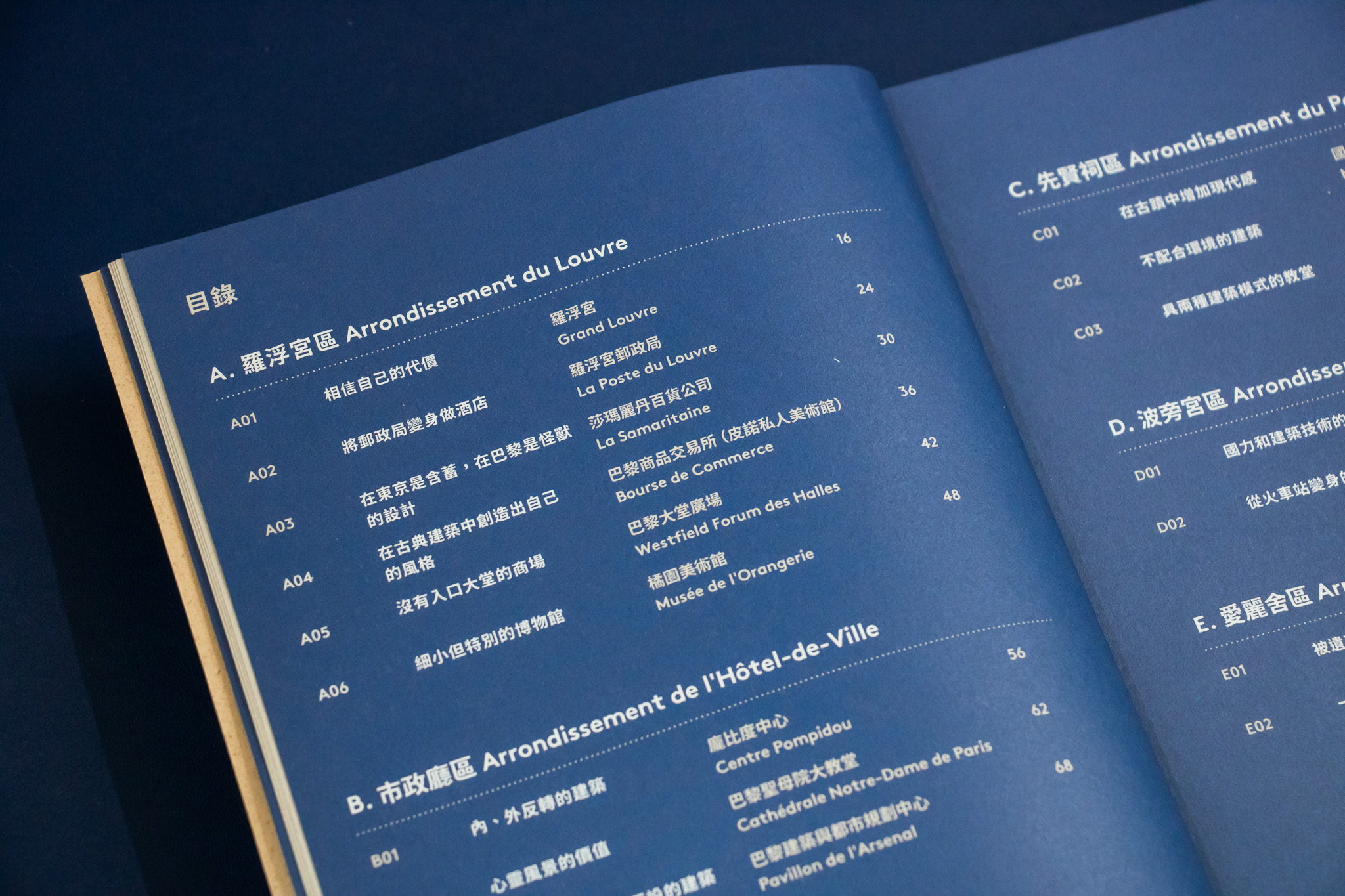

「這幾年不少香港建築書出版,以建築為主題的社交媒體專頁也多了。相比之下,以筆名建築遊人寫建築的許允恆(Simon)已寫作十年,《築覺》系列已出版了八本,他是這方面的前輩了。《築覺》系列由香港建築,寫到東京、倫敦、北京、紐約、新加坡、巴黎,他周遊列國,看建築寫建築,幾乎一年一本。在他眼中,那國建築最吸引?他又怎看香港的建築及建築文化?」

「剛出版《築覺VIII:築遊巴黎》中寫到的廊香教堂(Notre Damedu Haut, Ronchamp),每個建築系的學生都學過。我剛去完巴塞看的聖家大教堂,也是很震撼的。去到巴塞,有些街市和跳蚤市場都是低成本建築,但細心創造,美學與功能並重。它們絕不是一般人覺得,低成本就一定醜陋。」

《築覺VIII:築遊巴黎》

作者:建築遊人

頁數:244頁

定價:$168

按此線上購買