【書摘】楊天石:孫中山思想的當代生命力

2025年3月12日是孫中山先生逝世100週年。孫中山先生畢生奮鬥,就是期盼中國成為“世界上頂富強的國家”、“世界上頂安樂的國家”,中國人民成為“世界上頂享幸福的人民”。他的許多思想具有超越那個時代的意義,成為中華民族永恆的寶貴精神財富,在當今社會仍能給我們以啟發和激勵。

值此之際,香港三聯節選楊天石先生的文章《孫中山的資本主義和社會主義“互相為用”思想》與讀者朋友分享。回顧此文,不僅是對孫中山先生的深切緬懷,也是對其精神遺產的重溫,期以為大家提供洞見,啟發思考。

本文原為楊天石先生答《同舟共進》特約記者葦一,原載於廣州《同舟共進》2016年10月號。香港三聯出版的《孫中山新探》收錄此文。《孫中山新探》為楊天石先生“近代史研究六種”之一,收錄了楊先生多年來關於孫中山的研究論文、學術札記、演講報告與訪談錄,提出了若干新看法,所論多與時賢不同,以扎實的史料、求真的精神、卓然的創見,推動孫中山和辛亥革命研究的進一步深入。

具有世界眼光和現代知識的革命家

相比同時代其他的革命家,孫中山的一個重要不同之處在於一他是一個周遊世界、有廣闊世界眼光的思想家。孫中山成長於美國檀香山,去過英、法、比利時等多個歐美資本主義國家,在日本更是住了很多年,這種周遊列國的經歷,在中國近代革命家中可謂鳳毛麟角。在這一過程中,孫中山得以具備世界眼光和現代社會知識,了解現代社會發展趨勢。

在周遊中,孫中山既看到了資本主義推動科學技術發展,推動人類文明發展的積極一面,也看到了資本主義醜惡、黑暗的一面,比如殘酷剝削工人,貧富兩極分化,社會階級鬥爭激化,工人運動頻繁,社會黨、無政府主義黨方興未艾。這些,都被孫中山一一看在眼裏,引發他的反思。與此同時,孫中山還看到了西方資本主義國家對外的侵略和掠奪,看到了資本主義列強是怎樣欺負殖民地和半殖民地國家的。

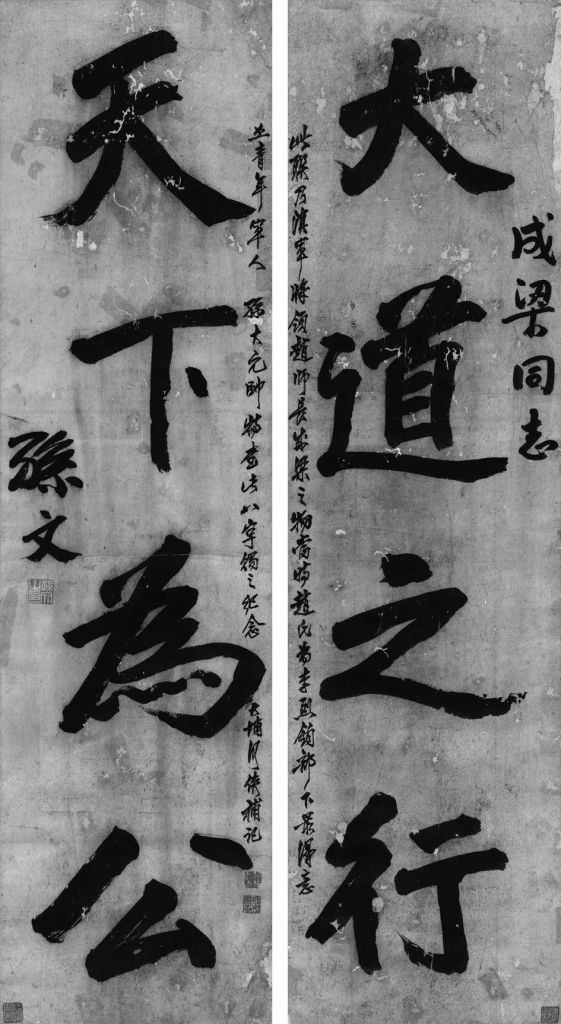

由於上述原因,孫中山明確表示,中國不能走西方列強的老路。他在1905 年撰寫的《民報》發刊詞,就是中國不能走西方老路的一個宣言。他在這篇文章裏寫道:“吾國縱能媲跡於歐美,尤不能免於第二次之革命,而況追逐於人已然之末軌者之終無成耶!”“末軌”,什麼意思?用我們今天的話來說,就是“末路”。孫中山的這段話,意思是說,即使我們學西方學到家了(媲跡),但那是人家走過的“末路”,終究不會成功,不會有好結果。

我們以前對孫中山的這句話不夠重視,因為我們一直認為孫中山是一位資產階級革命家。實際上,孫中山心中想的是中國不能跟著西方的腳步走,而應走一條不同於甚至是超越西方的路。用他的原話講,便是:“吾國治民生主義者,發達最先,睹其禍害於未萌,誠可舉政治革命、社會革命畢其功於一役,還視歐美,彼且瞠乎後也。”這就是說,中國倘若實行他主張的民生主義的話,那便能在西方資本主義的“禍害”還沒有在中國發生之前,避免這些“禍害”,到那時,西方人必然會瞠目大驚,他們會感慨自己已經掉隊了,落到後面了。

應該說,讓政治革命和社會革命同時完成,“畢其功於一役”,這裏有空想的成分,但是,尋找與歐美不同之路,企圖超越歐美,這其中又有非常深刻、非常了不起的地方。

儘管孫中山憎惡資本家、資產階級,不願走西方資本主義道路,但他並沒有全盤否定資本主義。孫中山對資本主義的態度,集中在他那最有名的八個字裏,即“取那善果,避那惡果”。他說:“文明有善果,也有惡果,須要取那善果,避那惡果。歐美各國,善果被富人享盡,貧民反食惡果,總由少數人把持文明幸福,故造成此不平等世界。我們這回革命,不但要做國民的國家,而且要做社會的國家,這是歐美所不能及的。”這就是說,資本主義生產方式和資本主義文明中優良成分我們要拿過來,壞的成分不能要,這是辯證思維,形而上學頭腦的人是不能理解,也不能接受的。

孫中山的判斷與當今世界的發展現狀

孫中山提出的“資本主義和社會主義相互為用”的思想很重要,首先,孫中山把資本主義和社會主義看成是兩種“經濟能力”,即推動人類文明發展的兩種動力。這一思想價值很大,因為它符合當今世界的發展現狀。西方國家,尤其是發達國家,其生產力一直在發展,還在推動人類文明的發展。在當前中國,社會主義的公有經濟和民營私人經濟、外資經濟都在推動中國社會的發展。

其次,孫中山的這一思想,也符合近期和中期未來世界的發展趨勢。歐美等西方發達國家若要進一步發展的話,未來肯定要繼續吸納社會主義思想和制度中的優良成分;而社會主義中國想要取得更大的發展成就,也肯定要吸收資本主義思想和制度中的合理、優良的成分。我認為,在未來可以預見的一長段時間內,世界發展趨勢應該是這樣的。這個時間段有多長,我說不好,可能幾十年,也可能二三百年,甚至更長。

世界經過近期和中期的發展後會怎樣?孫中山沒有講,但他有一個提法叫“新共產時代”。它是一種什麼樣的社會發展模式?什麼時候進入這一時代?孫中山沒有具體說。我想,它應該和馬克思主義對人類未來的設想相似。可以預料,在未來很長一段時間裏,在“新共產時代”到來之前,未來世界的發展模式必然是:既不是資本主義消滅社會主義,也不是社會主義消滅資本主義,而是一種兩者“互相為用”的發展模式。

一切思想家都立足於他所處的時代,回答那個時代所提出的問題,這些回答具有現實針對性,但是,其中的若干觀念、範疇、命題又常常超越他的時代,具有長遠的甚至是永恆的意義。孫中山的思想的許多部分都具有這種超時代的意義,可以長期成為中國人民的珍貴思想營養。

©本文節選自《孫中山新探》,內容經二次編排

作者:楊天石

頁數:544頁

出版日期:2022年9月

定價:港幣$168