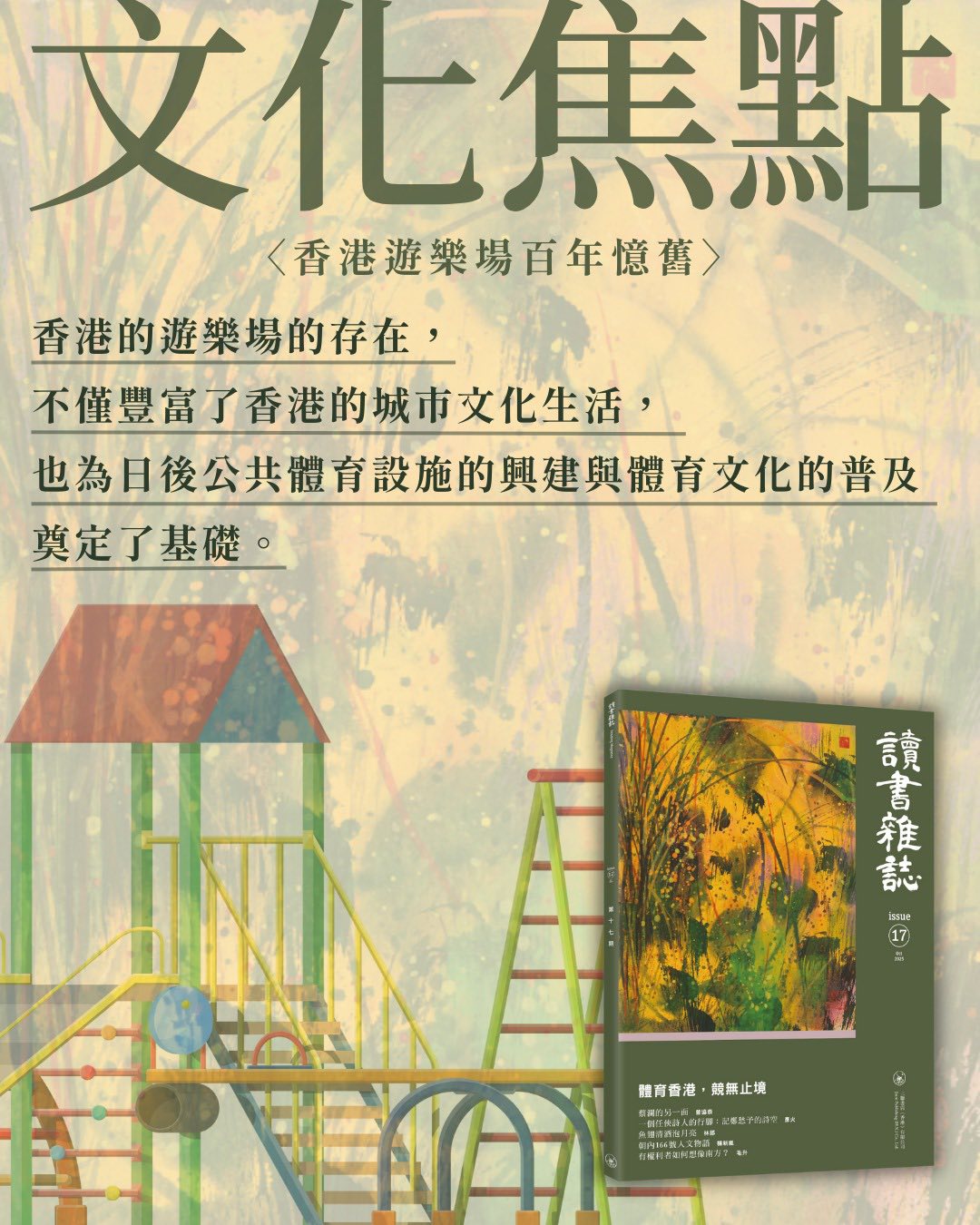

【讀書雜誌】香港遊樂場百年憶舊

自二十世紀初,香港遊樂場為不同階層的市民提供了接觸體育的機會和場地,成為了本地體育發展的土壤。今期《讀書雜誌》梳理香港遊樂場的百年發展脈絡,藉以窺見體育如何成為香港文化肌理的一部分: 香港最早期的一批遊樂場:四園一樓 「四園一樓」為愉園、樟園、名園、利園和太白樓,是戰前時期對香港體育貢獻最大的遊樂場。愉園是最早的遊樂場,主要為社會中上層人士提供網球場。樟園本為商人林景洲的私人花園,後來開放為收費遊樂場,並成為南華體育會的初始基地。 香港市民早期的游泳場所:海濱泳棚 北角七姊妹附近的海灘設有多個泳棚,此地不僅是市民游泳的好去處,還培養了楊秀瓊、郭彩明等游泳健將。1919年,名園遊樂場自設泳棚,並於每年端午節舉行龍舟比賽,為當代香港一大體育盛事。1921年,政府開設公眾海浴場,入場費為每人一毫,廣受歡迎。 戰後的香港遊樂場:延續傳統設置體育設施 荔園與海洋公園皆為戰後香港遊樂場的重要代表。荔園前身為「荔枝園遊樂場」,內設四個泳池及滾軸溜冰場,易手後持續增設體育設備,並建立香港首座真雪溜冰場。海洋公園則是水上運動娛樂化及普及化的表表者。1984年,海洋公園第一代水上樂園啟用,其設計強調運動體驗,融合娛樂與水上運動功能。 《讀書雜誌》(第十七期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/YfbNW電子書:https://shorturl.at/dXRfW今期推薦書單:https://shorturl.at/segyh