「天上天下無如佛,十方世界亦無比」

對於一眾佛教徒而言,佛誕可說是一年一度最重要的日子,香港廟宇眾多,佛門林立,慶祝規模之廣自然是不遑多讓。適逢農曆四月八日,各區寺廟都會舉辦大大小小的浴佛活動,香港維園更會舉辦大型佛誕嘉年華讓市民同樂。慶祝佛祖誕生的日子,甚麼時候成為香港法定假期之一?

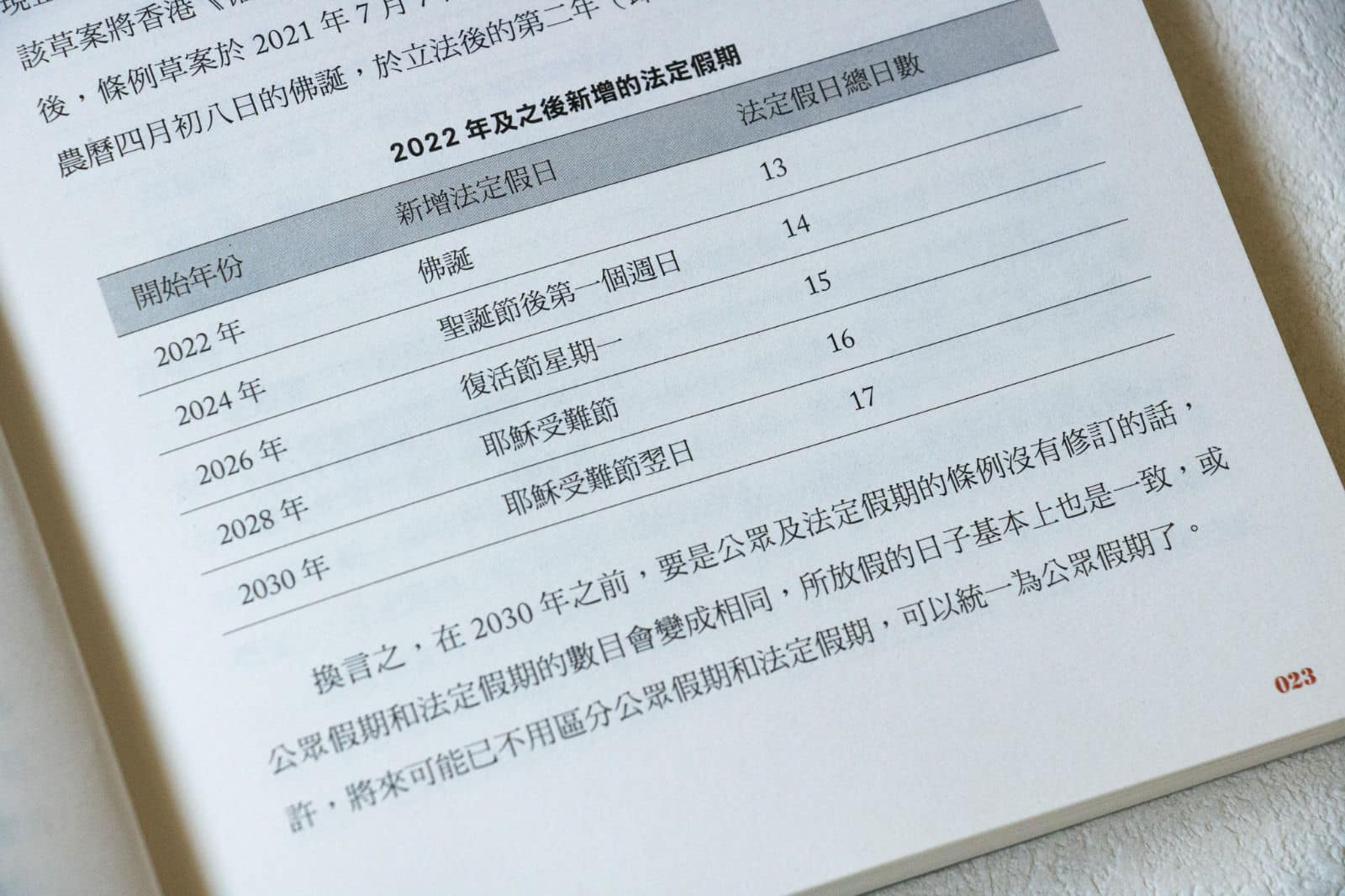

2021年7月7日,香港立法會正式通過《2021 年僱傭(修訂)條例草案》,將法定假日由十二天逐步增至十七天,而佛誕便是條例生效後首個新增的法定假日,於翌年開始實施。在殖民地時期,香港涉及宗教的公眾假期有復活節、聖靈降臨節和聖誕節,均屬西方宗教節慶。當時除了孔子誕外,其他宗教以及部分中國節慶都不能享有假期。香港現行的公眾假期中涉及天主教(聖誕節)、基督教(復活節)和佛教(佛誕),富濃厚宗教色彩。

雲集六宗教信徒的香港,能否增加其他宗教假期?其他國家的宗教假期又是怎麼樣?由徐振邦所著的《香港年曆遊蹤》講述香港逾半世紀以來的假期發展和演變,並簡介年曆卡的主要功用與特色,讓你能在安排假期同時認識每個假期背後的意義!

《香港年曆遊蹤》

作者:徐振邦

出版日期:2023年7月

定價:$88

按此線上購買

相關文章

Skip to content

中國的情人節

元宵節源於漢代,由於漢代人對元宵節的起源說法不一,因此也被稱為「上元」、「元夜」及「元夕」:一說是漢文帝成功平定皇室內亂,正月十五從此定為與民同樂日;另一說法是漢武帝在一次病癒後祭神感恩,讓黑夜燈火通明。還有一說是東漢時明帝信佛,下命晚上在宮內「燃燈表佛」,士族、庶民紛紛仿效後漸成習俗。隋唐時代,元宵演變成「鬧元宵」(即盡情慶祝春節最後幾天)的「花燈節」。

- #節日專題

- ...

Skip to content

香港萬聖節的全城焦點

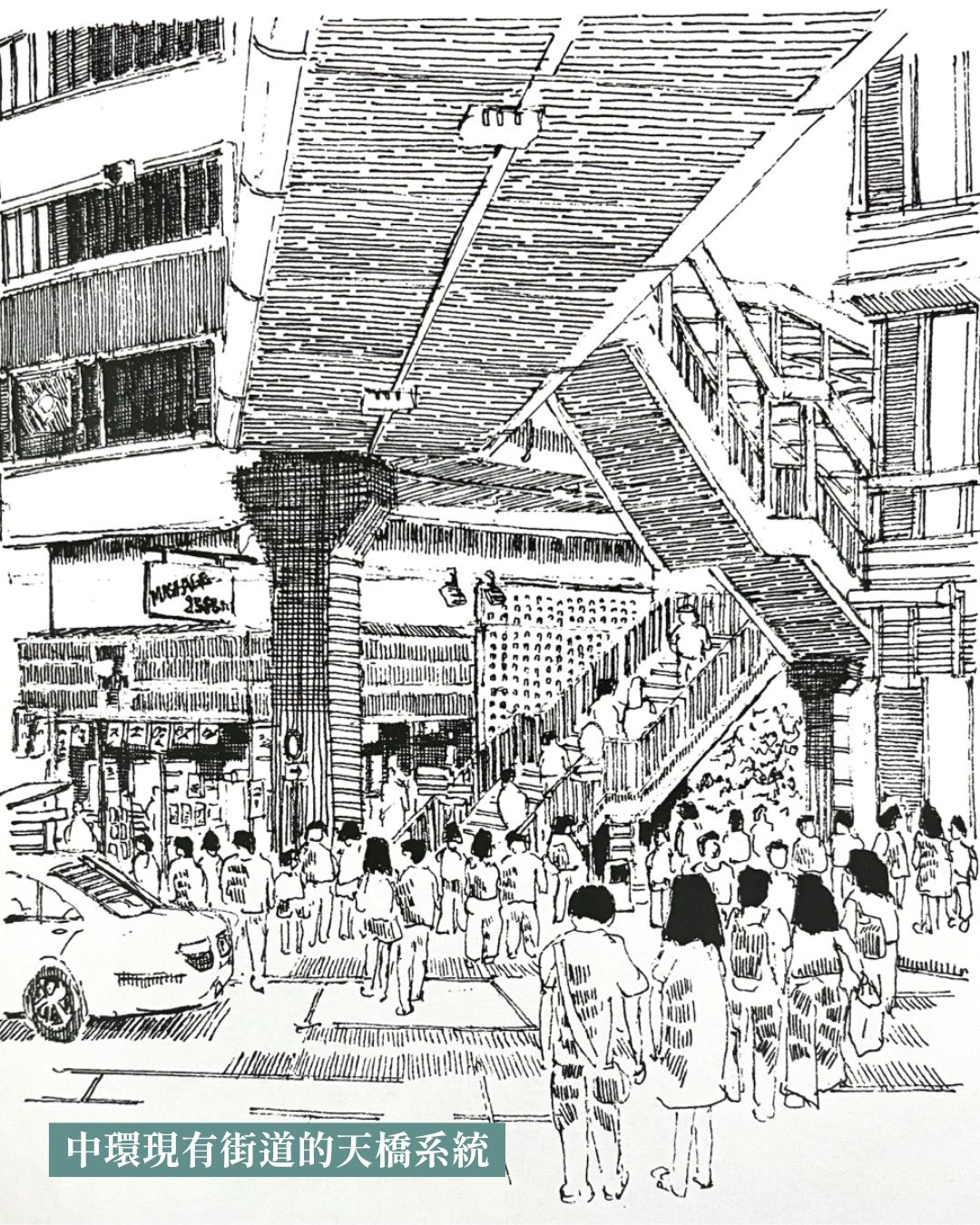

每逢萬聖節,香港中環一帶便成為全城焦點,扮鬼扮馬的人群穿梭於半山的陡斜街道之間,塑造了香港萬聖節獨特的慶祝場景。由簡國軒(Michael)所著的《紙筆・香港:香港城市變遷的筆墨記錄》透過細膩的素描和生動的文字,記錄了從半山扶手電梯,到太平山街的唐樓群等獨具特色的城市空間: 中環半山扶手電梯 全長八百米、垂直差距達一百三十五米的中環半山扶手電梯,把半山和海旁的兩區連接起來,為居民創立了上班、生活和娛樂都是「十五分鐘」內的步行圈。起初這項巨大工程遭到居民反對,深怕高低起伏的架空天橋會破壞民居的景觀。最終,扶手電梯在1993年啟用,整個電梯系統由二十條行人電梯組成,扶手電梯在早上繁忙時間向下行方便居民上班,下午繁忙時間便會向上行方便市民消遣,這才慢慢被居民接受。時至今日,這座行人電梯成為了著名旅遊景點,以及許多國際城市規劃時借鑒的設計案例,展現了如何在有限的城市空間內疏通人流並改善社區環境。 上環太平山街 近年上環太平山街成為了市民和遊客常到的街區,這裏新派商店與街坊食肆並存,各式各樣的建築物交織在一起,車流量不多,有傳媒評選這條小街為「全球十大最型格街道」之一。在開埠初期,人們因中上環的貿易機會移居至太平山腳一帶,慢慢地形成密集的木屋唐樓群。1894年,鼠疫爆發,太平山街成為了重災區,政府隨後迫令華人聚居的幾百棟房屋全部拆掉,並規定建築之間的分間距離,希望透過加強住所空氣流通而減低疫症傳播風險。如今的太平山街,已全是由鋼筋水泥建成的唐樓,這些樓宇之間較為寬闊的距離,是十九世紀末香港城市發展史的重要印記。 《紙筆・香港:香港城市變遷的筆墨紀錄》繪著:簡國軒頁數:288頁尺寸:148 × 210 mm定價:$238 按此線上購買

- #節日專題

- ...

Skip to content

【新閱會】公眾假期迷思:中國傳統節日一定有假放?

香港的假期制度源自英國在十九世紀所訂立的《1871年銀行假期令》(Bank Holidays Act 1871),所以最初訂立的九天公眾假期主要是銀行和公營機構放假,而且其餘均是西方的節慶或紀念日。儘管香港政府在戰前已開始增加與中國傳統節慶有關的日子為公眾假期,但轉變依然需時。

- #節日專題

- ...

Skip to content

葉靈鳳告訴你:為什麼12月25日是聖誕節?

聖誕節是基督教徒慶祝耶穌誕生的節日。但不論在基督教舊教還是新教的歷史中,都沒有明確記載耶穌是在12月25日誕生,古代各基督教會對於聖誕節亦不曾規定一致日期。為什麼聖誕節最終選定為12月25日?聖誕節交換禮物、寫聖誕卡等慶祝風俗又從何而來? 為什麼聖誕節最終選定為12月25日? 關於12月25日是聖誕節的原因眾說紛紜。最常見的說法,便是因為12月25日是羅馬人及許多歐洲民族慶祝冬至的日子,他們認為這一天是一年真正的開始,是冬至春來萬物萌芽的象徵,教會便順勢將12月25日定下為紀念耶穌誕生的節日。 英國民俗學權威弗里采爵士卻有不同的看法。他在著作《金枝》寫道,聖誕節的起源與同化異教風俗有關。12月25日為古代異教徒慶祝太陽誕辰的日子,當時的基督教徒也會一同慶祝節日。教會看到教徒對異教節日的興趣,便將基督誕生節日定在12月25日,企圖將異教徒對於太陽的崇拜轉移到教會裏來。 聖誕節的慶祝風俗從何而來? 今天聖誕節的風俗,大多是從古代歐洲各民族慶祝冬至節的風俗中吸收來的,與教會無關: (內容輯錄自《葉靈鳳文存 卷三·霜紅室隨筆之博聞廣識》——聖誕節的小考證、民俗學家論聖誕起源) 《葉靈鳳文存 卷三.霜紅室隨筆之博聞廣識》葉靈鳳 著,許迪鏘、張詠梅 選編開度:148 x 210 mm頁數:272面定價:港幣168元按此線上購買

- #節日專題

- ...

Skip to content

傳統殯葬習俗知多點

重陽節,你會如何表達對先人的心意? 重陽節是中國人慎終追遠的日子。為表孝心,不少人都會特意於當天登高祭祖,憑弔先人。古語云:「百善孝為先。」除了節日禮俗,不少傳統殯葬習俗亦是基於「孝義」衍生而成。 由多位資深殯葬從業者合著的《生前死後:解開身後事的迷思》,聚焦闡述生前規劃的同時,旁及對傳統殯葬習俗的介紹,讓讀者認識殯葬習俗的古今之變,從裡到外瞭解本地殯葬文化: 古時守孝期長達三年?《論語.陽貨》篇說:「子生三年,然後免於父母之懷。夫三年之喪,天下之通喪也。」孔子說小孩子需三年才能單獨走路,斷奶,離開父母懷抱,所以三年就是對於父母把我們撫養長大的報答。從前當官的碰到父母過世,如果不馬上告假還郷就會被彈劾,嚴重者可能永不錄用。而一般百姓,三年內不得嫁娶,不慶祝節日,不剪頭髮,不可去歡樂場所,不進入別人的房屋及寺廟,不參與任何紅白事,甚至還會結廬守葬,在先人墓旁搭蓋小屋(墓廬)居住守護墳墓。今天守孝期由三年縮短到百日,守孝時不能參與親友的紅白二事和做禮,但可以後補。 傳統喪禮中為何有「壽衣」?古時醫學並不昌明,疾病難癒,生命脆弱,人活到六十歲便算長壽,能走完「一甲子」即六十年循環。為隆重其事,古人會於六十大壽時揀選家裏最好的布料做衣服賀壽。故往後先人過世,自然穿著最好的那件離開。從前入土殮葬,陪葬衣物不像今天火葬般付諸一炬,壽衣穿在先人身上不被認為是浪費。後來人愈來愈長壽,亦會於在生時為自己預做壽衣,認為能夠添壽及為兒孫增福。 為何子女要穿「麻衣孝服」?父母逝世,兒女則穿家中最差的衣物送喪,最好的給摯親上路,而最差的留給自己,以表孝義。古時,「麻」是最差衣料,「麻衣孝服」就由此而來。傳統壽衣按照古時祭祀規格,男士的包括內衣、內褲、面衫、面褲、長衫、馬褂,共六件;女士的,馬褂變成裙丶褂,共七件,直至今天,喪家在靈堂的傳統服飾依舊以麻衣孝服為主,包括粗糙的扣服加上披麻,而「披麻戴孝」的「戴孝」就是男士胸前戴黑紗及女士戴頭花。 《生前死後:解開身後事的迷思》合著:劉銳業、梁梓敦、鄺汝溡、黃錦妍、梁樂燊頁數:296頁尺寸:140 × 210 mm定價:$148按此線上購買

- #節日專題

- ...