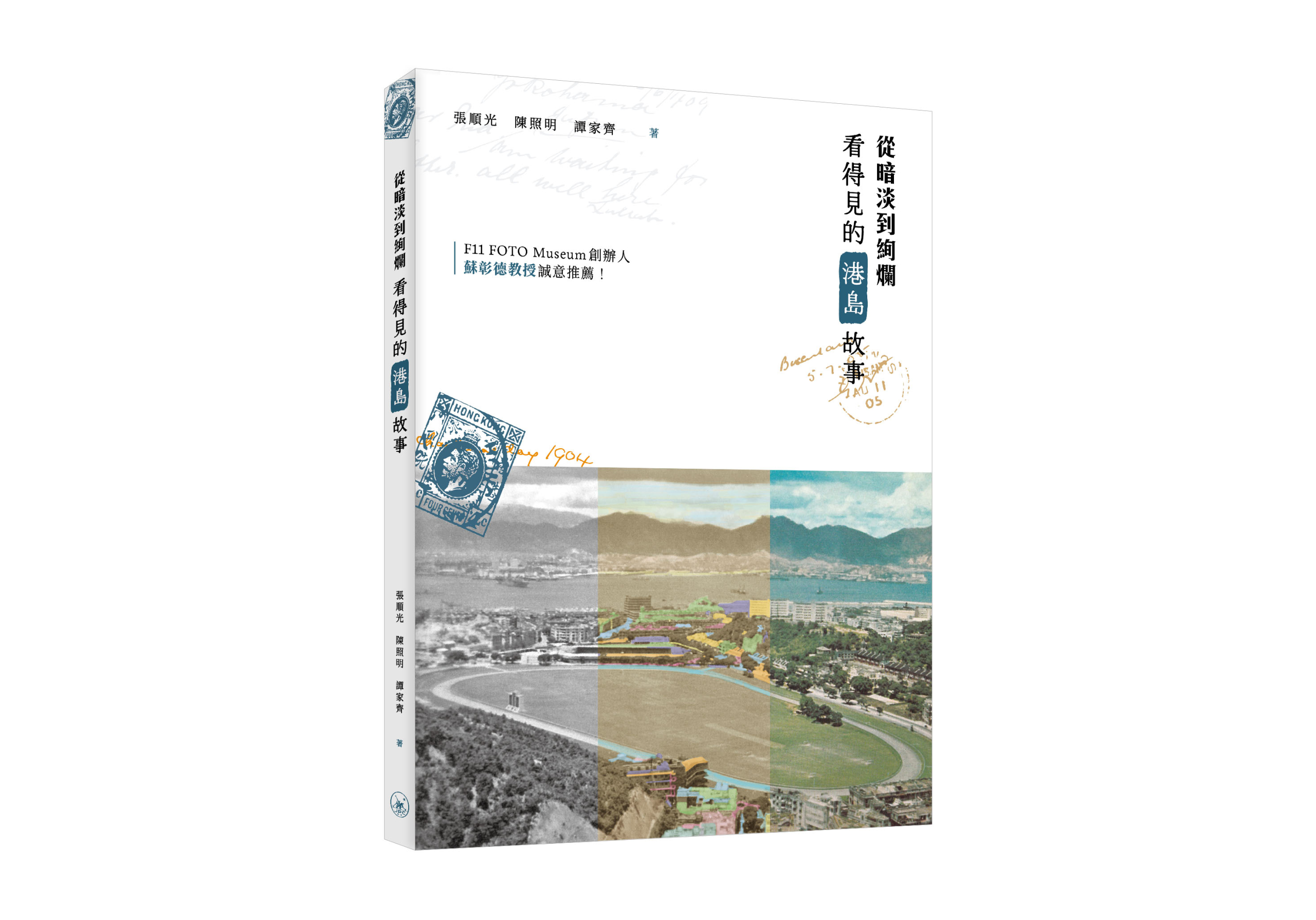

「為什麼大家這麼喜歡香港的東西?因為這裏的特色就是開山填海,每10年必定會出現轉變。」從明信片映照的,是這個城市的前世今生,浮光掠影的定格。

由張順光、陳照明、譚家齊所著的《從暗淡到絢爛:看得見的港島故事》,收入逾百張有關香港島的歷史照片、明信片,由黑白影像以至彩色圖景,詮釋這些異常珍貴的小幅背後,城市建築以至自然山海的發展變化。

《從暗淡到絢爛:看得見的港島故事》

作者:張順光、陳照明、譚家齊

頁數:216頁

定價:$178

按此線上購買

相關文章

Skip to content

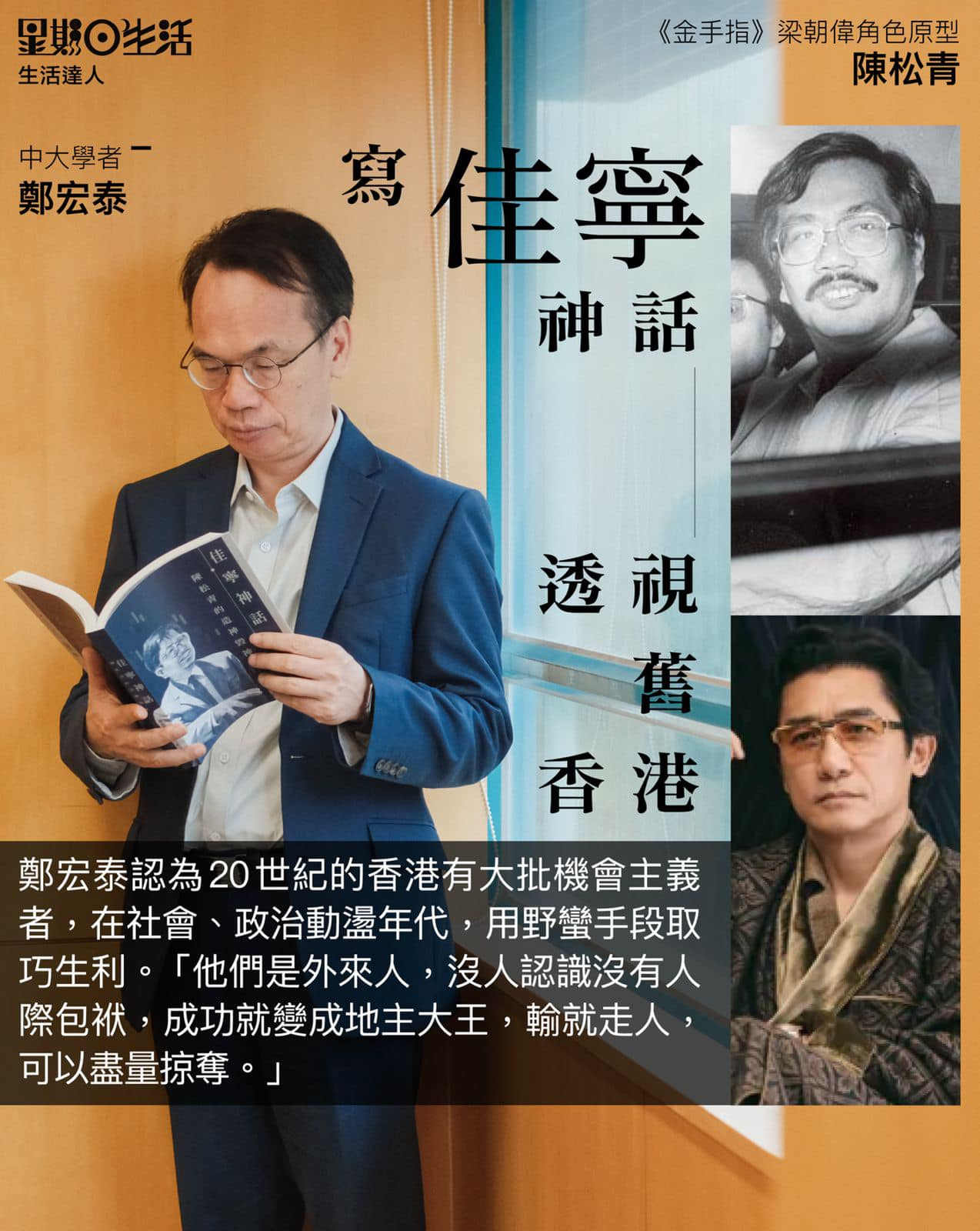

【明報】金手指達人鄭宏泰 一改大亨傳記風格 寫佳寧神話 透視舊香港

電影背後的香港故事,也值得我們深思細味。 「不論是陳松青、何東,還是利希慎等權貴,讓他們發家致富的那個香港,都不是我們熟悉的模樣。社會學強調社會結構,鄭宏泰說談上世紀富人,不能不談當時的「暴發戶社會」:「1980年代的香港,跟今天相差很遠,有政府刑事檢控專員貪了很多,也有法官有貪污嫌疑。那時候人只向錢看,道德操守相當低,不是廉潔社會。」」 榮獲香港電影金像獎多個獎項的《金手指》,改編自真實罪案「佳寧案」。「佳寧案」作為香港史上最大規模的商業詐騙案,一度引起社會轟動,當中涉及的商業操作,以及背後的來龍去脈是怎麼樣? 明報專訪全文 1983年7月19日,新界大埔發現一具男屍,警方列作謀殺案處理,並迅速拘捕了疑犯,卻沒料到案件牽連層面極廣,矛頭更指向當時炙手可熱的佳寧集團領軍人陳松青。陳松青身份背景神祕,資金來源成謎,佳寧在短短幾年間冒起,從默默無聞的中小企業,搖身一變與不少老牌英資洋行、華資巨企分庭抗禮;又因為一宗命案,揭發出一環扣一環的違法商業操作,導致清盤破產,「佳寧案」成為了香港歷史上訴訟時間最長、牽連最廣的商業詐騙案,陳松青最後亦鋃鐺入獄。 由鄭宏泰與李潔萍的《金手指》以十八個章節盡可能還原事件的來龍去脈,了解佳寧最後掉進死局的關鍵所在,同時亦嘗試從代理人理論的角度,分析幕後或者另有操盤力量的可能性。 《佳寧神話–陳松青的造神毀神》作者:鄭宏泰、李潔萍出版日期:2024年4月定價:$148按此線上購買

Skip to content

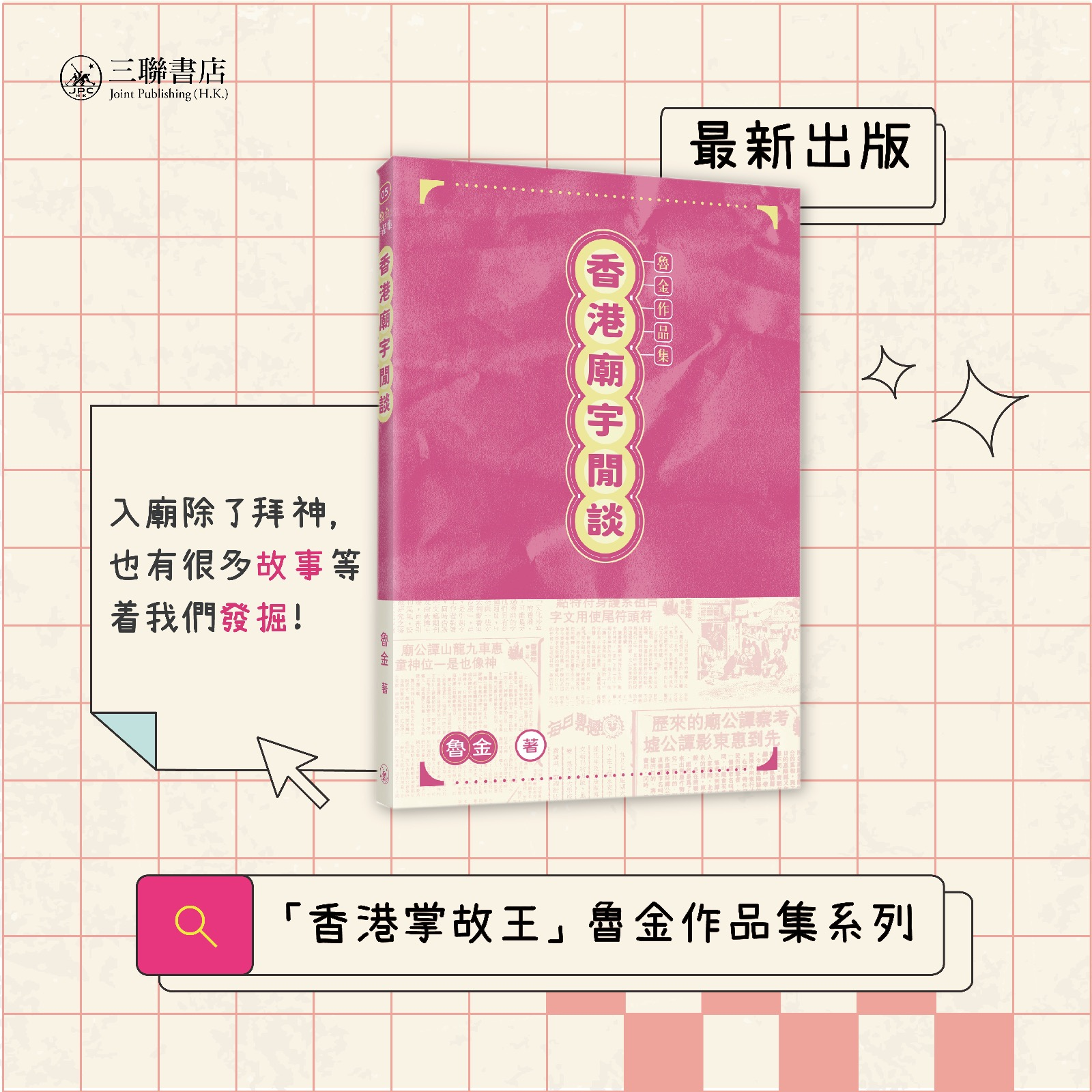

入廟拜神之外的故事

入廟唔一定只係拜神!佛誕不少寺廟都會舉行相關浴佛活動,而大概最多人關心的,大概還是隨之而來的假期吧! 在香港這個彈丸之地,除了佛教寺廟,同時有很多宗教神明,隨著不同時期一波波的移民在港落地生根,例如和佛祖在農曆生日同一天的譚公,便是源於惠洲,再由遷徒的漁民帶到香港。

Skip to content

【編緝推介】除了味道,食物還可以從哪些方面討論?

「魚有魚味,雞有雞味。」除了味道,食物還可以從哪些方面討論?相信不少人對中華八大菜系都耳熟能詳,包括川菜、粵菜、湘菜……等,雖然港式美食不包含其中,卻是一個獨特的存在。然而不少港式美食誕生的背後,也與當時的社會環境甚有關聯。

Skip to content

【凝聚香港-玩物壯志】撥個輪畀電話收藏家Uncle Sam

香港電話收藏家羅肇忠先生(Uncle Sam)登上香港電台節目「凝聚香港-玩物壯志」,將其電話藏品背後的故事,以及香港電話的趣聞軼事娓娓道來。

Skip to content

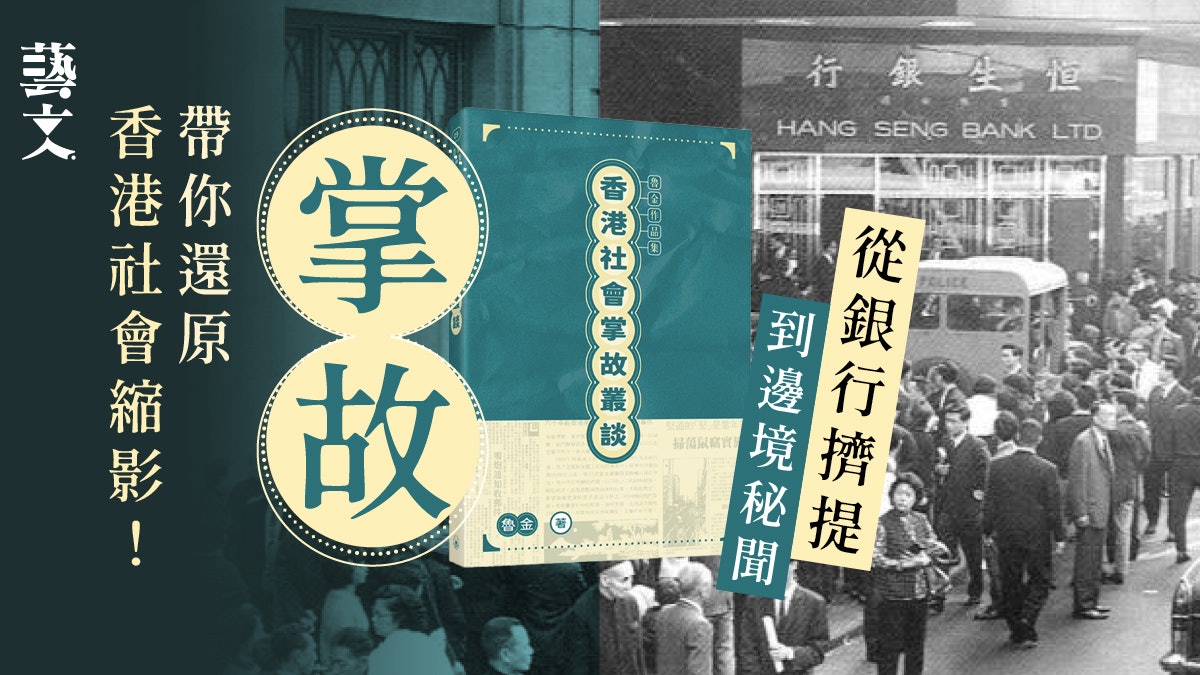

【HK01】魯金掌故聊不完!《香港社會掌故叢談》宏觀香港社會長成

社會的發展與歷史的探索,一快一慢的結合,衍生出一本《香港社會掌故叢談》,細說香港社會成長的流動與變化。香港著名掌故大家魯金(1924-1995),致力擴闊香港掌故的談論空間和可能……